- •Глава 1 введение

- •1.2 Основные сырьевые источники органических соединений

- •1.3 Классификация органических соединений

- •1.4 Номенклатура органических соединений

- •1.4.1 Тривиальная номенклатура

- •1.4.2 Рациональная номенклатура

- •1.4.3 Номенклатура июпак

- •1.4.3.1. Номенклатура июпак для алифатических углеводородов.

- •Глава 2 теоретические представления в органической химии

- •2.1 Типы химических связей

- •2.2 Образование ковалентных связей атомами углерода (σ- и π-ковалентные связи)

- •2.3 Общие представления о механизмах химических реакций

- •2.3.1 Свободнорадикальные реакции

- •2.3.2 Ионные реакции

- •2.4 Пространственное расположение атомов в молекуле. Конформация молекул

- •Глава 3 алифатические углеводороды алканы,алкены, алкины и алкадиены

- •3.1 Алканы: определениек,изомерия и номенклатура

- •3.1.2 Способы получения алканов

- •3.1.3 Химические свойства

- •Радикальное галогенирование

- •Нитрование

- •Сульфирование, сульфоокисление, сульфохлорирование

- •Окисление

- •Крекинг углеводородов при высоких температурах

- •Задачи для самопроверки

- •3.2 Алкены: определение, изомерия, номенклатура

- •3.2.1 Способы получения

- •3.2.2 Химические свойства

- •3.3. Алкадиены: определение, изомерия, номенклатура

- •3.3.1 Способы получения важнейших диенов

- •3.3.2 Химические особенности 1,3-алкадиенов

- •3.4. Алкины: определение, изомерия, номенклатура

- •3.4.1. Способы получения.

- •3.4.2. Химические свойства

- •Глава 4 карбоциклические соединения

- •4.1. Алициклический ряд: определение, изомерия, номенклатура

- •4.1.1 Способы получения

- •4.1.2. Химические свойства

- •4.1.3. Современные представления о строении моноциклоалканов.

- •4.2. Ароматические углеводороды

- •4.2.1. Строение бензола

- •4.2.2. Способы получения

- •4.2.3. Химические свойства

- •4.3.4. Правила ориентации в бензольном кольце

- •4.2.5. Механизм ориентирующего влияния заместителей

- •4.3. Многоядерные ароматические соединения с неконденсированными и конденсированными бензольными ядрами

- •4.3.1. Основные способы получения

- •4.3.2. Химические особенности

- •Функциональные производные углеводородов

- •Глава 5 галогенопроизводные

- •5.1. Галогенопроизводные: определение, изомерия, номенклатура

- •5.2. Способы получения

- •5..3 Химические свойства

- •Глава 6 кислородсодержащие органические соединения

- •6.1. Спирты: определение, изомерия, номенклатура

- •6.1.1. Способы получения

- •6.1.2 Физические свойства спиртов

- •6.1.3. Химические свойства

- •6.1.4 Понятие о непредельных и многоатомных спиртах

- •6.2. Фенолы: определение, изомерия, номенклатура

- •16.2.1. Способы получения

- •6.2.2. Химические свойства

- •6.3. Простые эфиры: определение, изомерия, номенклатура

- •6.3.1. Способы получения

- •6.3.2. Химические свойства

- •6.3.3. Окись этилена (эпоксисоединения)

- •6.4. Оксосоединения (альдегиды и кетоны)

- •6.4.1. Определение, изомерия и номенклатура оксосоединений

- •6.4.2. Способы получения

- •6.4.3. Химические свойства

- •6.4.4. Понятие о непредельных альдегидах и кетонах

- •6.4.5. Особенности получения и химические свойства хинонов

- •Задачи для самопроверки

- •6.5. Одно и многоосновные карбоновые кислоты и их производные: определение, изомерия, номенклатура

- •6.5.1. Способы получения

- •6.5.2. Химические свойства

- •6.5.3. Особенности предельных и непредельных кислот

- •Задачи для самопроверки

- •Глава 7. Серосодержащие соединения

- •7.1. Органические соединения двухвалентной серы (Тиолы, сульфиды, дисульфиды)

- •7.2. Сульфиновые кислоты и их производные

- •7.3. Сульфоновые кислоты и их производные. Сульфоны.

- •Глава 8. Азотсодержащие органические соединения

- •8.1 Нитросоединения: определение, изомерия, номенклатура.

- •8.1.1. Способы получения

- •8.1.2. Химические свойства

- •Задачи для самопроверки

- •8.2 Амины: определение, изомерия, номенклатура

- •8.2.1 Способы получения

- •8.2.2. Химические свойства

- •8.2.3. Понятие о диаминах

- •Задачи для самопроверки

- •8.3. Диазо- и азосоединения: определение, изомерия, номенклатура

- •8.3.1. Способы получения

- •8.3.2 Физические и химические свойства

- •II. Реакции без выделения азота

- •Задачи для самопроверки

- •Глава 9 . Гетерофункциональные соединеия

- •9.1. Гидроксикислоты: определение, изомерия, номенклатура

- •9.1.1. Способы получения

- •9.1.2. Химические свойства

- •9.1.3. Оптическая изомерия гидроксикислот

- •9.1.4. Ароматические гидроксикислоты и их производные

- •Задачи для самопроверки

- •9.2. Альдегидо- и кетокислоты: определение, изомерия, номенклатура

- •9.2.1. Способы получения

- •9.2.2. Химические особенности

- •9.2.3. Применение ацетоуксусного эфира в органическом синтезе

- •Задачи для самопроверки

- •9.3. Аминокислоты: определение, изомерия, номенклатура

- •9.3.1. Способы получения

- •9.3.2. Химические свойства

- •Задачи для самопроверки

- •Глава 10. Гетероциклические соединения

- •10.1. Определение и классификация гетероциклических соединений.

- •10.2. Пятичленные гетероциклические соединения: изомерия, номенклатура, ароматический характер.

- •10.2.1. Способы получения пятичленных гетероциклических соединений.

- •10.2.3. Химические свойства

- •10.3. Понятие о конденсированных гетероциклах (индол)

- •10.4. Шестичленные гетероциклические соединения: изомерия, номенклатура

- •10.4.1. Химические свойства.

- •Глава 11. Липиды

- •11.1.Определение, классификация изомерия, номенклатура

- •11.2. Простые липиды. (Жиры, масла)

- •10.3. Сложные липиды. Понятие о фосфолипидах.

- •10.4. Понятие о циклических липидах

- •Глава 12. Углеводы

- •12.1. Определение, классификация, изомерия, номенклатура.

- •12.2. Моносахариды: строение, оптическая изомерия.

- •12.3.Химические свойства моносахаридов.

- •12.4. Олигосахариды: особенности строения, химические свойства

- •12.5. Несахароподобные полисахариды: крахмал, гликоген, клетчатка.

- •Глава 13. Пептиды и белки

- •13.1. Протеиногенные аминокислоты

- •13.2. Понятие о строении пептидов.

- •13.3. Особенности строения белков

- •Глава 14. Нуклеиновые кислоты

- •14.1. Понятие о составе и строении нуклеиновых кислот

- •14.2. Классификация и биологическая роль нуклеиновых кислот

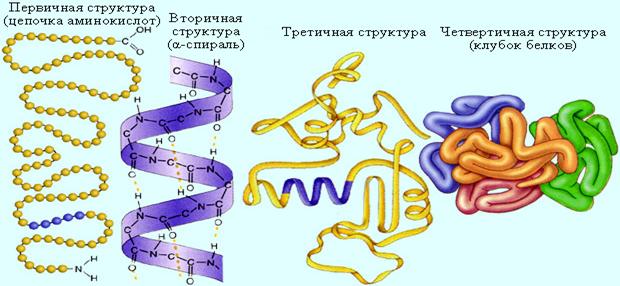

13.3. Особенности строения белков

Белками называются сложные высокомолекулярные органические соединения, построенные из остатков α-аминокислот, соединенных между собой вторичными амидными связями. При полном гидролизе белок превращается в смесь аминокислот.

Различные молекулы белков с химической точки зрения отличаются друг от друга количественным, качественным составом и порядком аминокислотных остатков полипептидной цепи. Структура цепи, определяемая этими факторами называется первичной структурой белка.

На физические, химические и физико-химические свойства пептидов и белков большое влияние оказывает пространственная конфигурация молекулы, которая описывается вторичной и третичной структурой.

Вторичная структура для большинства белков имеет спиралевидный характер, т.е. полипептидная цепь закручивается в спираль таким образом, что на один виток приходится 3,6 остатка аминокислоты.

В макромолекулах белков обычно, наблюдается чередование спирализованных и неспирализованных участков.

Третичная структура белка представляет собой пространственное расположение спирализованных и неспирализованных участков полипептидной цепи. Связи, определяющие третичную структуру, возникают между функциональными группами боковых радикалов пептидной цепи (водородные, дисульфидные, эфирные, солеобразующие и др.).

Четвертичная структура возникает за счет образования водородных связей, солевых мостиков и т.д. Четвертичная структура между полностью сформировавшимися молекулами характерна для гемоглобина крови (межмолекулярное взаимодействие позволяет получить структуру, состоящую из 4-х полноценных белковых молекул).

Строение белковой молекулы в природных условиях называется нативной структурой белка.

Любое изменении природной структуры белка называется денатурацией. Обратимая денатурация может быть вызвана солями щелочных металлов или аммония, мочевиной и т.д. Необратимая денатурация происходит под действием солей тяжелых металлов, кислот и щелочей, а также высокой температуры

Белки разделяют на протеины (альбумины, глобулины и т.д.), в состав которых входят только остатки аминокислот и протеиды (сложные белки), которые при гидролизе дают аминокислоты и какие-либо другие вещества, например углеводы, гетероциклические соединения, фосфорную кислоту и др. К протеидам относятся нуклеопротеиды, фосфопротеиды, гликопротеиды, хромопротеиды и т.д.

В последнее время белки классифицируются преимущественно по их функциям в организмах:

- Резервные белки (альбумин яйца, казеин молока, глиадин пшеницы, ферритин селезенки и др.)

- Структурные белки (миозин мышц, кератин волос, эластин связок и т.д.)

- Белки, управляющие метаболизмом (ферменты, гормоны, иммунопротеины, транспортные белки, фото- и хеморецепторы)

Белковую природу имеют многочисленные ферменты, которые катализируют реакции определенного типа. Ферментам свойственна высокая избирательность, наибольшая активность при нормальной температуре организма, зависимость ферментной активности от pH. Ферменты разделяются на шесть классов:

1. Оксидоредуктазы – катализируют окислительно-восстановительные процессы.

2. Трансферазы – катализируют перенос химических групп (радикалов).

3. Гидролазы – катализируют гидролитические процессы.

4. Лиазы – обеспечивают присоединение по двойным связям или их образование.

5. Изомеразы – участвуют в процессах изомеризации.

6. Синтетазы – обеспечивают реакции конденсации двух молекул с участием фосфатных групп.

Для обеспечения каталитической функции многие ферменты содержат в молекуле небелковую часть – кофактор. Кофакторами могут быть органические вещества, а также атомы металлов или неметаллов.