- •Ветеринарная вирусология, ее достижения и задачи.

- •Вирионы - наиболее известная форма существования вирусов.

- •Вирусы как инфекционные агенты. Принципиальные отличия вирусов от других инфекционных агентов.

- •Генетические признаки вирусов и их использование в характеристике штаммов. Мутации у вирусов и их механизмы.

- •Действие на вирионы вирусов различных температур, уфл, кислот, щелочей, спиртов, дезинфектантов, окислителей и восстановителей, жирорастворителей, антибиотиков.

- •Диагноз на основе анализа клинических симптомов, патологоанатомических изменений и эпизоотологических данных.

- •18. Инактивированные вакцины.

- •19. Живые вакцины.

- •Значение вирусов для решения общебиологических проблем.

- •Индикация вирусов в патологическом материале по обнаружению вирионов и вирусных телец-включений.

- •Индикация, выделение и идентификация вирусов.

- •Обнаружение ( индикация) вируса в материале;

- •Иммуноферментный анализ. Достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Использование в вирусологии лабораторных животных. Устройство вивариев, правила техники безопасности при работе с лабораторными животными.

- •Масса животных в разном возрасте

- •Температура тела, пульс и число дыханий у здоровых животных

- •Состав крови некоторых лабораторных животных (по в.Н.Никитину)

- •Использование в вирусологии культур клеток. Типы культур клеток. Получение клеточных культур.

- •Клеточный геном и реализация генетической информации в нормальной клетке.

- •Клеточный и гуморальный противовирусный иммунитет, их взаимодействие.

- •Принципы культивирования вирусов.

- •Методика титрования и расчёта титра вируса в оое и бое, в единицах 50%-го инфекционного действия.

- •Методы уничтожения, инактивации и консервации вирусов.

- •Механизм персистенции вирусов в клетках.

- •Неспецифические факторы противовирусной защиты организма.

- •Окончательный диагноз на основе обнаружения и идентификации вирусов в организме больных животных.

- •Обнаружение ( индикация) вируса в материале;

- •Особенности противовирусного иммунитета.

- •Открытие вирусов и история их изучения.

- •Патогенез вирусных болезней животных.

- •Персистенция вирусов. Роль факторов иммунитета на этапах патогенеза вирусной болезни.

- •Получение патологического материала, его транспортировка.

- •2.1 Получение и обработка патологического материала

- •2.2 Получение патологоанатомического материала

- •2.3 Получение проб для гистологического исследования.

- •2.4 Транспортировка и хранение проб.

- •Понятие о титре вируса. Единицы количества вируса: оое, бое, лд, ид, элд, эид, цпд, гае. Выражение в них титра вирусов.

- •Понятия о гене и геноме вирусов. Вирусная популяция, вирусный штамм, вирусный клон.

- •Правила работы с вируссодержащими материалами.

- •1.1 Техника безопасности и правила работы с вируссодержащим материалом

- •Получение и транспортировка патологического материала для вирусологических исследований.

- •Устройство вирусологической лаборатории.

- •Превращение вирусологии в одну из фундаментальных биологических наук.

- •Принципы диагностики вирусных болезней животных.

- •Природа вирусов, их место и роль в биосфере. Роль вирусов в эволюции жизни на Земле.

- •Вирусы играют эволюционную роль.

- •Пути проникновения вирусов в организм животного. Первичная локализация и циркуляция вируса.

- •Вторичная циркуляция вируса. Механизм повреждающего действия вирусов на клетки.

- •Полимеразная цепная реакция, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реакция диффузной преципитации в агаровом геле. Достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реконвалесценция, вирусоносительство и вирусовыделение.

- •Репродукция вирионов вирусов.

- •Реакция иммунной флуоресценции, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реакция нейтрализации, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реакция непрямой гемагглютинации, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Роль вирусов в инфекционной патологии животных, растений и человека.

- •Реакция связывания комплемента, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реакция торможения гемагглютинации, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Использование в вирусологии реакции гемадсорбции.

- •Серологическая диагностика вирусных болезней по приросту титра антител в парных сыворотках крови.

- •Систематика вирусов. Принцип систематики, ее научная и практическая ценность.

- •Основные критерии таксономической классификации вирусов

- •Специфическая профилактика вирусных болезней животных.

- •Специфические факторы противовирусного иммунитета и их формирование.

- •Структура и химический состав вирионов вирусов.

- •Типы вирусных геномов. Структурные (вирионные) и неструктурные белки вирусов, их свойства и отличия от клеточных белков, их функции.

- •Вирусные геномы. Виды вирусных геномов.

- •Трансляция и образование структурных и неструктурных вирусных белков. Сборка вирионов и их выход из клеток.

- •Титрование вирусов.

- •Ферменты вирионов, липиды и углеводы в составе вирионов.

- •3.1. Белки вирусов

- •3.2. Липиды вирусов

- •3.3. Углеводы вирусов

- •Формы взаимодействия вирионов с клетками.

- •Формы и размеры вирионов. Типы симметрии вирионов и их обусловленность. Нуклеиновые кислоты вирусов, их функции и отличия от клеточных нуклеиновых кислот.

- •Экономический ущерб, наносимый животноводству вирусными болезнями животных.

- •Вирусы гриппа птиц и ньюкаслской болезни и их дифференциация в ртга.

- •Вирус африканской чумы однокопытных.

- •Вирус африканской чумы свиней.

- •Вирус болезни Ауески.

- •Вирус болезни Тешена.

- •Вирус инфекционного бронхита кур.

- •Вирус инфекционного бурсита кур.

- •Вирус контагиозного пустулезного дерматита овец и коз.

- •Вирус чумы крупного рогатого скота.

- •1. Определение болезни

- •3. Возбудитель болезни

- •4. Эпизоотология

- •5. Патогенез

- •6.Течение и клиническое проявление

- •7. Патологоанатомические признаки

- •8. Диагностика и дифференциальная диагностика

- •9. Иммунитет, специфическая профилактика

- •10. Профилактика

- •11. Лечение

- •12. Меры борьбы

- •Вирусы гриппа.

- •1. Грипп птиц.

- •2. Грипп свиней.

- •3. Грипп лошадей.

- •Вирусы энцефаломиелитов лошадей.

- •Вирус миксоматоза кроликов.

- •Вирус геморрагической болезни кроликов.

- •Прионы и прионные инфекции животных.

- •6.1. Общая характеристика прионов и прионных инфекций

- •6.1. Основные различия нормальной и патогенной форм прионного белка

- •6.2. Прионные инфекции животных

- •6.3. Скрепи

- •6.4. Энцефалопатия норок

- •Медленные вирусные инфекции.

- •Вирус Алеутской болезни норок.

- •Вирус чумы плотоядных.

- •Вирус инфекционной анемии лошадей.

- •Вирус парагриппа-3.

- •Аденовирусы крупного рогатого скота.

- •Вирусы лейкозов.

- •Вирус болезни Марека.

- •Вирусы респираторно-репродуктивного синдрома свиней и парвовирусной инфекции свиней.

- •Парвовирусная инфекция свиней

- •Вирус бешенства.

- •Лабораторная диагностика бешенства.

- •Лабораторная диагностика лейкоза крс.

- •5.6. Число лейкоцитов и лимфоцитов у здорового, подозрительного по заболеванию и больного лейкозом крупного рогатого скота («лейкозный ключ»)

- •Лабораторная диагностика оспы.

- •Лабораторная диагностика ящура.

Правила работы с вируссодержащими материалами.

1.1 Техника безопасности и правила работы с вируссодержащим материалом

При работе с вируссодержащим материалом необходимо выполнять следующие требования:

не допускать рассеивания вирусов во внешней среде;

предотвратить контаминацию (загрязнение) вируссодержащего материала посторонней микрофлорой;

обеспечить личную безопасность.

Режим работы вирусологической лаборатории регламентируется законами Российской Федерации, международными правилами проведения диагностических лабораторных исследований, правилами внутреннего распорядка. Весь персонал лаборатории проходит инструктаж и обучение безопасным методам труда, обеспечивается спецодеждой, спецобувью, средствами санитарной защиты и защитными приспособлениями в соответствии с действующими нормами. Вход в производственные помещения посторонним лицам категорически запрещен. Сотрудники вирусологической лаборатории обязаны соблюдать правила работы, предупреждающие загрязнения бактериями и грибами исследуемого материала, возможность заражения персонала и распространения инфекции.

Запрещено выходить за пределы лаборатории в халатах и спецобуви или надевать верхнюю одежду на халат, курить, принимать пищу в производственных помещениях и хранить в них продукты питания. В боксе работают в стерильном халате, маске, шапочке, в некоторых случаях надевают очки и перчатки. Обязательно меняют обувь. Не допускаются хождение и разговоры во время работы.

Весь материал, поступающий в лабораторию на исследование, должен рассматриваться как инфицированный! С инфекционным материалом следует обращаться крайне осторожно. При распаковке его банки необходимо протирать снаружи дезинфицирующим раствором и ставить их на поднос или в кювет. Рабочее место на столе покрывают несколькими слоями марли, увлажненной 3 – 5 % раствором хлорамина. Жидкости, содержащие вирусы, переливают над кюветами с дезинфицирующим раствором. При работе с пипеткой пользуются грушей. Пипетки, предметные стекла, стеклянную посуду и резиновые изделия, задействованные в работе с инфекционным материалом, обеззараживают погружением в 5 % раствор хлорамина или растворы фенола, лизола, серной кислоты. Запрещается выносить из лаборатории оборудование, инвентарь, материалы и т. д. без предварительной их дезинфекции. По окончании работы рабочее место приводят в порядок и дезинфицируют. Вирусосодержащий материал, необходимый для дальнейшей работы, ставят на хранение в холодильник и опечатывают. Руки в перчатках промывают в банке с 5 % раствором хлорамина, затем перчатки снимают, обеззараживают вторично, дезинфицируют и моют.

Получение и транспортировка патологического материала для вирусологических исследований.

См. вопрос № 28.

Устройство вирусологической лаборатории.

Современные требования к лабораторным диагностическим комплексам и отдельным составляющим (полы, стены, потолки, системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации) изложены в правилах лабораторной практики GLP.

Вирусологические отделы лабораторий и научно-исследовательских ветеринарных станций призваны осуществлять лабораторную диагностику вирусных инфекций, контролировать заболеваемость животных, вызываемую вирусами в межэпизоотический период, а также учитывать состояние и напряженность специфического постинфекционного и поствакцинального противовирусного иммунитета, участвовать в организации и проведении профилактических мероприятий в борьбе с вирусными и хламидийными заболеваниями животных в обслуживаемом регионе.

Структура вирусологической лаборатории определяется задачами и особенностями ее деятельности. Размещать лабораторию желательно в двухэтажном здании или в изолированном отсеке. Боксы предпочтительнее располагать с северной, теневой стороны здания, чтобы избежать попадания в них прямых солнечных лучей, или следует застеклить окна боксов молочным или матовым стеклом. Полы в коридорах и комнатах для сотрудников могут быть паркетными, покрытыми лаком; в остальных – из плотного, влагонепроницаемого, устойчивого к дезинфектантам материала. Деревянные полы покрывают пластиком. Стены и потолки лаборатории должны быть также устойчивыми к дезинфектантам, легко подвергаться мойке. В боксах всю площадь целесообразно отделывать кафельной плиткой. Двери боксов должны быть раздвижными. Это позволяет сэкономить площадь и избежать колебания воздуха. В плоскости двери устраивают окошко с небольшой площадкой Целесообразно иметь боксы следующего назначения: для получения и культивирования клеток – 1–2 бокса; для заражения культуры клеток – 1–2, для заражения куриных эмбрионов – 1–2 бокса; для заражения подопытных животных – 1 бокс; для вскрытия подопытных животных – 1 бокс; для склада стерильного стекла – 1 помещение.

Основные диагностические работы должны проводиться в настольных или стационарных ламинарных боксах (разного класса) с системой защиты оператора, предупреждения контаминации исследуемого материала, защиты окружающей среды от вредных и опасных выбросов.

Помещения несколько больших размеров (примерно 4х4 м) выделяют для серологических исследований, уничтожения инфекционного материала, приготовления и стерилизации лабораторной посуды и других материалов, приготовления питательных сред и растворов, а также для сотрудников.

Лаборатория (отдел) вирусологии должна быть обеспечена холодной и горячей водой, желательны подача пара и газа, наличие централизованного вакуум-провода и подачи воздуха под давлением.

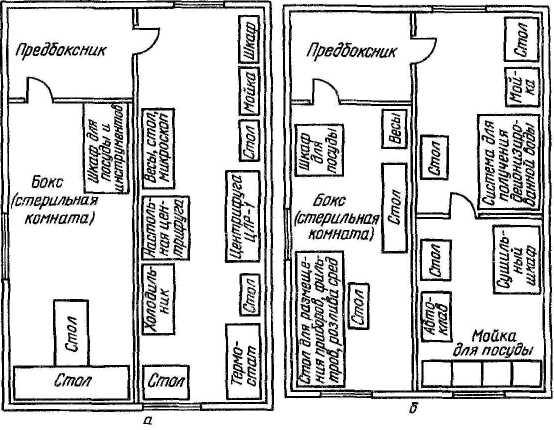

Каждый бокс комплектуют соответствующей мебелью и оборудованием. Примерная схема размещения оборудования и приборов представлена на рисунке 1. Наиболее важен стол, размер которого зависит от выполняемых на нем работ. В связи с тем, что многие работы приходится выполнять вдвоем, стол рекомендуется располагать параллельно стене, чтобы два работника сидели друг против друга, или ставить его к стене в виде буквы Т, что позволяет более экономно использовать площадь стола. Шкафчики для стеклянной посуды и мелкого инвентаря можно устроить под столом или повесить на стену. Покрытие лабораторного стола должно быть устойчивым к действию дезинфицирующих веществ. Лабораторные стулья лучше всего металлические, так как они легко очищаются и дезинфицируются. Над рабочим местом устанавливают бактерицидные лампы (БУВ-30). У входа в бокс кладут резиновый губчатый коврик, пропитанный дезраствором. В предбокснике находятся стерильные халаты, колпаки, косынки, маски и тапочки, перчатки, которые надевают перед работой в боксе, и, в зависимости от назначения бокса, соответствующее оборудование (термостат, холодильник, водяная баня, центрифуга и пр.).

Рисунок 1. Схема размещения оборудования: а – для работы с культурами клеток, б – для изготовления сред и растворов для культур клеток

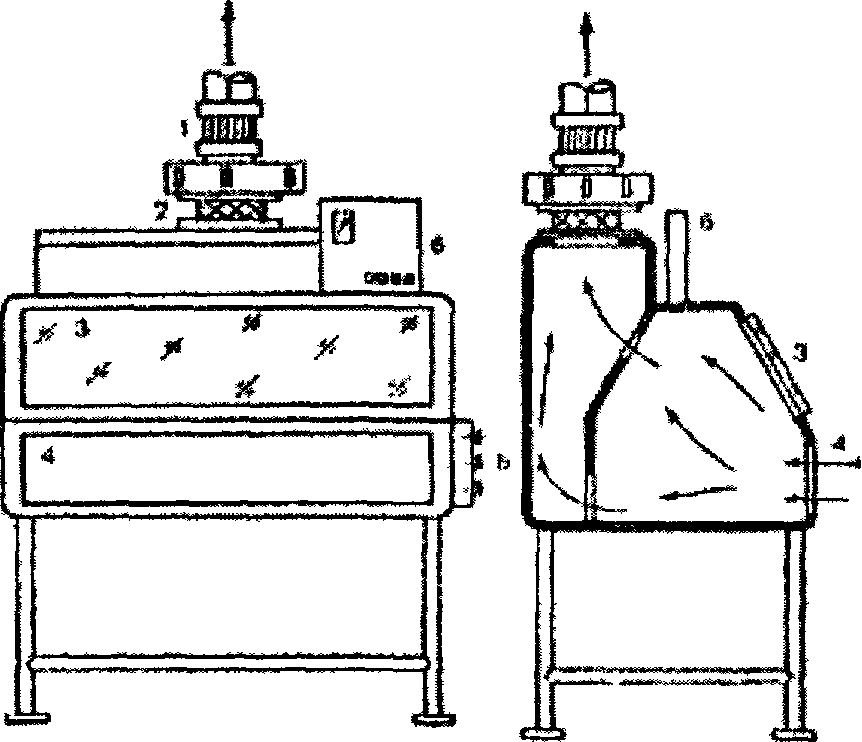

Рисунок 2. Микробиологический защитный бокс I класса:1 – вытяжной вентилятор; 2 - высокоэффективный воздушный фильтр; 3 - смотровая стеклянная панель; 4- открытый проем для рук работающего; 5 - штуцера для подводок воды, воздуха

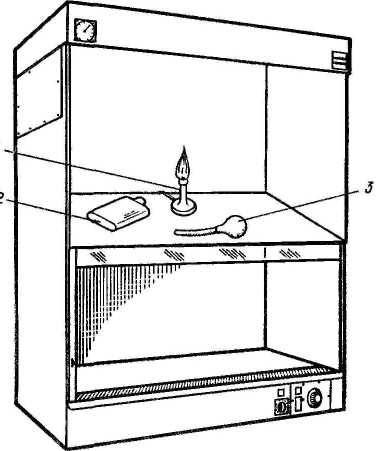

Рисунок 3. Бокс с ламинарной подачей стерильного воздуха:1 – газовая горелка, 2 – матрас, 3 – резиновая груша

Ограничить численность бактерий можно с помощью бактерицидных ламп БУВ-15 и БУВ-30. Значительного снижения количества бактерий в воздухе боксов и предбоксников, на поверхности столов и другого оборудования можно достигнуть обработкой аэрозолем перекиси водорода и некоторых других веществ. Уборку помещений проводят влажным способом: полы, стены, мебель протирают марлей, увлажненной дезраствором.

Для вирусологической лаборатории любого типа обязательной частью оборудования должен быть настольный бокс, содержащий бактерицидную лампу, еще лучше – ламинарный шкаф с подачей стерильного воздуха (рис. 2, 3).

При работе в вирусологической лаборатории необходимо строго соблюдать методы и правила асептики и антисептики!

Асептика – система мероприятий и приемов работы, предупреждающих попадание микроорганизмов и вирусов из окружающей среды в организм человека, а также в исследуемый материал. Она предусматривает использование стерильных инструментов и материалов, обработку рук сотрудников, соблюдение особых санитарно-гигиенических правил и приемов работы.

Антисептика – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов и вирусов, способных вызвать инфекционный процесс при попадании на поврежденные или интактные участки кожи и слизистых оболочек. В качестве антисептиков используют различные химические вещества: 70%-ный этиловый спирт, 5%-ный спиртовой раствор йода, 0,5–3%-ный раствор хлорамина, 0,1%-ный раствор перманганата калия, 0,5–1%-ный раствор формалина, 1-2%-ные спиртовые растворы метиленового синего или бриллиантового зеленого.

Дезинфекция – обеззараживание объектов окружающей среды путем уничтожения патогенных для человека и животных микроорганизмов и вирусов физическими способами и с помощью химических веществ: растворами хлорной извести (0,1–-10%-ным), формалина, хлорамина (0,5-5%-ным), фенола (3–5%-ным), лизола (3–5%-ным), едкой щелочи (2–3%-ным) и др. Выбор дезинфицирующего вещества и его концентрации зависит от материала, подлежащего дезинфекции.

В лабораториях для дезинфекции боксов чаще всего применяют пары формалина (30–35 мл 40%-ного раствора формальдегида на 1 м3 помещения), ß-пропиолактон (1,1 л на 100 м3 помещения) или испаряют карболовую кислоту (не реже одного раза в неделю) и ежедневно делают влажную уборку с применением растворов хлорамина, гидроксида натрия и др.

Стерилизация – обеспложивание, т. е. полное уничтожение микроорганизмов и вирусов в различных материалах. Стерилизацию проводят физическими (воздействием высокой температуры, путем ультрафиолетового облучения, фильтрацией жидкостей через бактериальные фильтры) и химическими методами.

Физические методы стерилизации:

а) прокаливание в пламени спиртовки или горелки. Данный способ применяют для стерилизации препаровальных игл, петель из аппарата Такачи, пинцетов, горловин культуральных сосудов и т. д.;

б) стерилизация кипячением. Этим методом стерилизуют шприцы, мелкий хирургический инструмент, предметные и покровные стекла и другие предметы. Кипятят не менее 30 мин. Однако данный метод не обеспечивает полной стерилизации, так как некоторые вирусы, например вирус гепатита, и споры бактерий могут остаться при этом жизнеспособными;

в) стерилизация сухим жаром в сушильном шкафу. Метод основан на действии нагретого до 165–180°С воздуха. Сухим жаром стерилизуют стеклянную посуду;

г) стерилизация в автоклаве паром под давлением. Это один из наиболее эффективных методов стерилизации, поэтому он широко применяется;

д) стерилизация в аппарате Коха или автоклаве текучим паром (давление 100–150 кПа (1–1,5 ат), экспозиция 30 мин). Применяют для стерилизации материалов, не выдерживающих воздействия высокой температуры, например питательных сред с витаминами и углеводами;

е) стерилизация ультрафиолетовыми лучами. Метод основан на бактерицидном действии УФ-лучей с длиной волны 260– 300 мкм. Для стерилизации воздуха в боксах используют лампы БУВ-15, БУВ-30. Обычно облучение проводят 1–2 ч;

ж) фильтрование жидкостей через бактериальные фильтры. Этим методом пользуются для освобождения питательных сред, сыворотки крови, витаминов и т. д. от бактерий, но не от вирусов.

Химические методы стерилизации.

При этом методе используют различные химические вещества.