- •Современные представления о строении атома. Состояние электрона в атоме. Квантовые числа. Строение электронных оболочек атомов. Строение атома

- •Периодический закон и периодическая система д.И.Менделеева.

- •4. Природа химической связи. Типы химических связей: ионная, ковалентная, донорно-акцепторная, водородная.

- •5.Основные типы химических реакций. Классификация химических реакций.

- •6. Растворы. Характеристика растворов. Процесс растворения. Состав растворов. Свойства растворов. Способы количественного выражения состава растворов.

- •7.Химическое равновесие.Необратимые и обратимые реакции.

- •Понятие химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье.

- •Основные положения химической кинетики. Понятие скорости химических реакций. Константа скорости.

- •Факторы, влияющие на скорость химических реакций.

- •Классификация электролитов. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Буферные растворы. Реакции гидролиза.

- •Окислительно-восстановительные реакции. Понятие окисления, восстановления, окислитель, восстановитель.

- •Типы окислительно-востановительных реакций. Типичные окислители и восстановители. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций (метод электронного баланса, метод полуреакций).

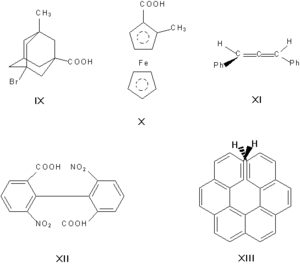

- •Предмет органической химии. Исторический обзор развития органической химии. Первые теоретические воззрения. Теория строения а.М.Бутлерова.

- •Химические свойства атомов и атомных групп неизменны и меняются только под влиянием присутствующих атомов и атомных групп, особенно непосредственно связанных друг с другом.

- •16. Основы номенклатуры в органической химии. Классификация органических соединений.

- •4. Радикало-функциональная номенклатура

- •Углеводороды алифатического ряда (алкены). Общая характеристика: строение, изомерия, номенклатура. Физические и химические свойства. Методы получения и идентификации. Отдельные представители.

- •20.Ароматические углеводороды (арены). Общая характеристика: строение, изомерия, номенклатура. Физические и химические свойства. Методы получения и идентификации. Отдельные представители.

- •А)Гидрирование

- •Б)Радикальное хлорирование

- •21.Спирты и фенолы. Общая характеристика: номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства. Методы получения и идентификации. Отдельные представители

- •Изомерия

- •Электронное строение

- •Физические свойства

- •23.Простые эфиры и эфиры неорганических кислот. Общая характеристика: номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства. Методы получения и идентификации. Отдельные представители.

- •24.Амины и аминоспирты. Общая характеристика: номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства. Методы получения и идентификации.

- •25.Альдегиды и кетоны алифатического и ароматического ряда. Общая характеристика. Физические и химические свойства. Методы получения и идентификации. Отдельные представители.

- •1 Реакции присоединения

- •3 Реакция полимеризации

- •26.Аминокислоты. Общая характеристика: строение, классификация и номенклатура. Физические и химические свойства. Методы получения и идентификации. Биологически значимые аминокислоты.

- •27.Белки. Общая характеристика: строение и свойства белков. Классификация белков. Функции белков.

- •Классификация белков

- •28.Углеводы. Общая характеристика. Моносахариды. Строение, классификация, номенклатура. Оптическая изомерия. Физические и химические свойства.

- •29.Дисахариды. Строение, химические свойства отдельных представителей.

- •Мальтоза

- •30.Полисахариды. Строение, химические свойства отдельных представителей.

- •31.Карбоновые кислоты и их производные. Общая характеристика: номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства. Методы получения и идентификации. Отдельные представители.

- •32.Липиды. Строение и свойства липидов. Классификация липидов. Физические и химические свойства жиров. Аналитическая характеристика жиров. Мыла и детергенты. Воски. Сложные липиды.

- •Жирные кислоты

Классификация белков

Белки в зависимости от химического строения делят на простые и сложные. Простые белки при гидролизе распадаются только на аминокислоты. При гидролизе сложных белков наряду с аминокислотами образуется вещество небелковой природы – простетическая группа. Классификация простых белков основана на их растворимости.

Альбумины – водорастворимые белки с высокой гидрофильностью, выпадают в осадок при 100%-ом насыщении сульфатом аммония. К этим белкам относятся белок куриного яйца, белки зародыша семян злаковых и бобовых культур. Альбумин пшеницы называют лейкозин, гороха – легумелин. Альбумины содержат все незаменимые аминокислоты.

Глобулины – растворяются в солевых растворах, чаще всего для извлечения глобулинов используют 2 –10%-ый раствор хлорида натрия. Они осаждаются 50%-ым раствором сульфата аммония. Белки семян бобовых и масличных культур в основном представлены глобулинами; легумин – гороха и чечевицы, фазеолин – фасоли; глицин – соевых бобов. Многие альбумины и глобулины обладают ферментативным действием.

Проламины. Эта группа белков характерна исключительно для семян злаков. Эти белки растворяются в 60-80%-ом растворе этилового спирта. Эти белки содержат значительные количества пролина и глютаминовой кислот. Лизина они не содержат или содержат его в следовых количествах. Хорошо изучены проламины пшеницы – глиадины, ячменя – гордеин, кукурузы – зеин. Проламины – это комплексы белков различающиеся по составу и молекулярной массе.

Глютелины находятся, как правило, с проламинами. Растворяются они в щелочах (чаще 0,2%-ым NaOH). Глютелины не однородные белки, а смеси разных белков со сходными свойствами. Наиболее исследованы глютелин пшеницы, орезенин риса.

Глютенин и глиадин пшеницы образуют комплекс, который называют клейковиной. Клейковина муки влияет на структурно-механические свойства теста, а, следовательно на качество хлеба.

Протамины – самые низкомолекулярные белки. Встречаются эти белки в молоках рыб. На 2/3 эти белки состоят из аргинина, поэтому имеют основной характер. Протамины не содержат серы.

Гистоны – содержаться в хромосомах клеточных ядер, они участвуют в стабилизации пространственной структуры ДНК. Гистоны на 20-30% состоят из основных аминокислот. Из растворов их осаждают аммиаком.

28.Углеводы. Общая характеристика. Моносахариды. Строение, классификация, номенклатура. Оптическая изомерия. Физические и химические свойства.

Углеводы наряду с белками и липидами являются важнейшими химическими соединениями, входящими в состав живых организмов. У человека и животных углеводы выполняют важные функции: энергетическую, структурную и защитную.

При окислении углеводов выделяется значительное количество энергии, которая накапливается в виде АТФ.

Углеводы (рибоза и дезоксирибоза) используются для синтеза нуклеиновых кислот, они являются составными компонентами нуклеиновых коферментов, играющих исключительно важную роль в метаболизме у живых существ.

Промежуточные продукты распада углеводов служат исходными веществами для синтеза других соединений, необходимых живой клетке.

С нарушением обмена углеводов тесно связан ряд заболеваний: сахарный диабет, галактоземия и т.д.

На долю углеводов приходится 60-70% пищевого рациона. Они содержатся преимущественно в растительных продуктах, являются основными компонентами хлеба, круп, макарон, кондитерских изделий, служат сырьем в бродильной промышленности, в производстве пищевых кислот: уксусной, молочной, лимонной.

Классификация углеводов основана на структуре и физико-химических свойствах.

Углеводы подразделяются на три основные группы: моносахариды, олигосахариды и полисахариды.

Моносахариды

(простые

сахара) – углеводы, которые не способны

гидролизоваться до более простых

соединений.

Моносахариды

(простые

сахара) – углеводы, которые не способны

гидролизоваться до более простых

соединений.

Олигосахариды (низкомолекулярные сахара) – углеводы, которые при гидролизе распадаются на 2-8 моносахарида («олигос» – по-гречески немногий).

Полисахариды (сложные сахара) – продукты конденсации моносахаридов, они способны гидролизоваться с образованием простых углеводов (от десятков до сотен тысяч молекул моносахаридов).

Моносахариды (монозы) классифицируют по количеству атомов углерода и по характеру карбонильной группы.

По количеству атомов углерода различают: триозы – сахара с тремя атомами углерода, тетрозы – с четырьмя, пентозы – с пятью, гексозы – с шестью и т.д. Сахара, содержащие семь и более атомов углерода, называют высшими сахарами.

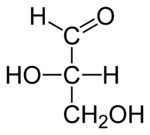

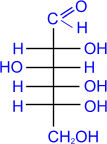

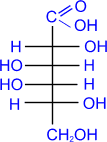

Моносахариды, содержащие альдегидную группу, называют альдозами, кетонную – кетозами. Часто эти названия объединяют, чтобы одновременно показать и число углеродных атомов, и характер карбонильной группы. Например: глюкоза является альдогексозой, а фруктоза – кетогексозой, простейшей альдотриозой является глицериновый альдегид, а простейшей кетотриозой – дигидроксиацетон:

Пространственная изомерия

|

|

|

Слева D-глицеральдегид, справа L-глицеральдегид. |

||

Изомерия (от др.-греч. ἴσος — равный, и μέρος — доля, часть) — существование химических соединений (изомеров), одинаковых по составу и молекулярной массе, различающихся по строению или расположению атомов в пространстве и, вследствие этого, по свойствам.

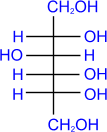

Стереоизомерия моносахаридов: изомер глицеральдегида у которого при проецировании модели на плоскость ОН-группа у асимметричного атома углерода расположена с правой стороны принято считать D-глицеральдегидом, а зеркальное отражение — L-глицеральдегидом. Все изомеры моносахаридов делятся на D- и L- формы по сходству расположения ОН-группы у последнего асимметричного атома углерода возле СН2ОН-группы (кетозы содержат на один асимметричный атом углерода меньше, чем альдозы с тем же числом атомов углерода). Природные гексозы — глюкоза, фруктоза, манноза и галактоза — по стереохимической конфигурациям относят к соединениям D-ряда[5].

Номенклатура

Наличие в молекуле асимметрических атомов, углерода делает моносахариды оптически активными соединениями, причем величина удельного вращения является хараткеристическим параметром моносахарида. Номенклатура моносахаридов основывается на соединениях с неразветвленной цепью атомов углерода. Углеродные атомы нумеруют таким образом, чтобы карбонильный углерод имел наименьший номер. Заместители (атомы функциональные группы) получают тот же номер, что и углеродный атом, с которым они соединены. Если в молекуле имеется более одной функциональной группы, они перечисляются в алфавитном порядке. Отсутствие ОН-группы отражается префиксом «дезокси».

Энантиомерия (оптическая изомерия)

Энантиомерами (оптическими изомерами, зеркальными изомерами) являются пары оптических антиподов — веществ, характеризующихся противоположными по знаку и одинаковыми по величине вращениями плоскости поляризации света при идентичности всех других физических и химических свойств (за исключением реакций с другими оптически активными веществами и физических свойств в хиральной среде). Необходимая и достаточная причина возникновения оптических антиподов — принадлежность молекулы к одной из следующих точечных групп симметрии: Cn, Dn, T, O или I (хиральность). Чаще всего речь идет об асимметрическом атоме углерода, то есть об атоме, связанном с четырьмя разными заместителями.

Химические свойства

Моносахариды проявляют свойства спиртов и карбонильных соединений.

I. Реакции по карбонильной группе

1. Окисление.

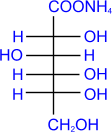

a) реакция "серебряного зеркала"

|

+ 2[Ag(NH3)2]OH ® |

|

+ 2AgЇ + 3NH3 + H2O |

b) Реакция моносахаридов с гидроксидом меди при нагревании так же приводит к альдоновым кислотам.

|

+ 2Cu(OH)2 ® |

|

+ Cu2OЇ + 2H2O |

2. Восстановление.

Восстановление сахаров приводит к многоатомным спиртам. В качестве восстановителя используют водород в присутствии никеля, алюмогидрид лития и др.

D- глюкоза |

LiAlH4 ––––® |

|

II. Реакции по гидроксильным группам

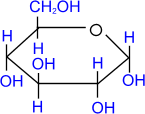

1. Алкилирование (образование простых эфиров).

При действии метилового спирта в присутствии газообразного хлористого водорода атом водорода гликозидного гидроксила замещается на метильную группу.

|

+ СH3ОН |

HCl(газ) ––––® |

|

+ H2О |

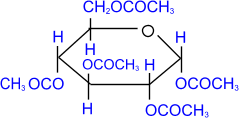

2. Ацилирование (образование сложных эфиров).

При действии на глюкозу уксусного ангидрида образуется сложный эфир – пентаацетилглюкоза.

|

––––––––® |

|

III. Специфические реакции

a) спиртовое брожение

C6H12O6 ® 2CH3–CH2OH(этиловый спирт) + 2CO2

b) молочнокислое брожение

C6H12O6 ® 2CH3– |

CH–СОOH(молочная кислота) I OH |

c) маслянокислое брожение

C6H12O6 ® CH3–CH2–СН2–СОOH(масляная кислота) + 2Н2 + 2CO2

D-

глюкоза

D-

глюкоза аммониевая

соль

D- глюконовой

кислоты

аммониевая

соль

D- глюконовой

кислоты D-

галактоза

D-

галактоза D-

галактоновая

кислота

D-

галактоновая

кислота D-

сорбит

D-

сорбит a, D-

глюкопираноза

a, D-

глюкопираноза метил- a,

D-

глюкопиранозид

метил- a,

D-

глюкопиранозид

пентаацетил- a,D-

глюкопираноза

пентаацетил- a,D-

глюкопираноза