- •2.Основные понятия о форме и размерах Земли.

- •3.Понятие о географических координатах.

- •4. Понятия о прямоугольных координатах. Зональная система координат.

- •5.Азимут истинный и магнитный, дирекционный угол, румбы. Связь между ними.

- •6. Масштабы.

- •7.Понятие о плане и карте. Географическая и километровая сетка на планах и картах.

- •8.Рельеф и его изображение на картах. Основные формы рельефа. Крутизна скатов.

- •9. Условная система координат и локальная (местная) система высот.

- •10. Исходные геодезические сети. Сети съёмочного обоснования в виде теодолитного хода.

- •12.Прямая геодезическая задача.

- •13.Обратная геодезическая задача.

- •15. Отсчётные приспособления теодолитов. Цена деления лимба. Точность отсчитывания.

- •16.Определение высоты инструмента и её назначение в форме тригонометрического нивелирования.

- •17. Устройство зрительной трубы. Установка трубы для наблюдений.

- •18. Уровни геодезических инструментов, их устройство и назначение.

- •19. Изменение горизонтального угла способом приемов. Точность измерения. Основные источники погрешностей.

- •20.Влияние несоблюдения главного условия нивелира на точность нивелирования.

- •21. Поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга теодолита, его исправление.

- •22.Коллиммационная погрешность теодолита. Проверка и юстировка инструмента.

- •23. Проверка сетки нитей зрительной трубы теодолита и нивелира.

- •24. Классификация погрешностей измерений при геодезических работах. Истинное значение измерений.

- •25. Нитяной дальномер, принцип измерения расстояний. Приведение к горизонту расстояний измеренных дальномером.

- •26. Измерение расстояний при помощи мерной ленты. Компарирование мерных приборов.

- •27. Горизонтальные проложения. Приведение длин наклонных расстояний к горизонту.

- •28. Теодолитная съемка. Способы съемки ситуации при теодолитной съемке.

- •29. Уравнивание измеренных горизонтальных углов замкнутого и разомкнутого нивелирного хода.

- •30.Вычисление координат разомкнутого и замкнутого теодолитного хода.

- •31. Сущность геометрического нивелирования, способы. Преимущества нивелирования из середины.

- •32. Работа на станции при техническом нивелировании. Связующие и промежуточные точки.

- •33. Определение отметок точек через горизонт инструмента.

- •34.Устройство и поверки нивелира типа н-3 и н-3к.

- •35. Поверки главного условия нивелира.

- •36. Выбор и закрепление трассы на местности. Пикетажная книжка.

- •37. Главные точки кривой. Расчет их пикетажного наименования. Элементы круговой кривой.

- •38.Элементы круговой кривой, их значение.

- •39. Нивелирование трассы. Постраничный контроль.

- •42. Точки нулевых работ , их расстояние до ближайших пикетов. Вычисление отметок точек нулевых работ.

- •43. Вертикальный круг теодолита. Место нуля. Измерение вертикального угла наклона.

- •44. Тригонометрическое нивелирование. Основные формулы.

- •45. Тахеометрическая съемка, ее сущность. Состав и порядок производства работ на станции.

- •47. Горизонт инструмента и высота инструмента. Формулы, где они используются.

- •48.Подготовка геодезических данных для выноса проекта в натуру. Аналитический и графический способы. Разбивочный чертёж.

- •49. Нивелирование по квадратам. Выбор связующих точек. Полевые измерения.

- •50. Геодезические расчеты при проектировании горизонтальной площадки.

- •51. Перенесение в натуру проектного горизонтального угла. Перенесение в натуру проектных длин линий.

- •52. Вынос в натуру линий по заданному проектному уклону (наклонным лучом).

- •54. Нивелирные шашечные рейки. Пяточная разница рейки. Цена деления рейки, точность отсчитывания по рейки.

- •55. Передача отметок в котлованы и на монтажные горизонты.

- •56. Генеральный план. Виды генеральных планов и их назначение.

- •57. Основные, главные, строительные разбивочные оси. Их назначение, закрепление.

- •58.Разбивка точек сооружения методом полярных и прямоугольных координат.

- •59.Разбивка точек сооружений методом прямой угловой и линейной засечки.

- •60. Определение площадей по карте. Способы, приборы, точность определения.

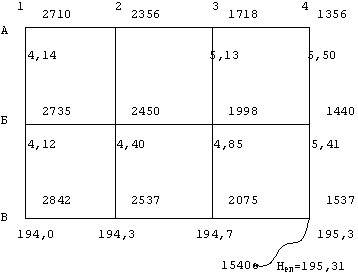

49. Нивелирование по квадратам. Выбор связующих точек. Полевые измерения.

Представляет собой наиболее простой вид топосъемки. Используется на открытой местности со слабо выраженным рельефом. Получаемый нивелированием по квадратам топографический план наиболее удобны для определения объемов земляных масс при проектировании искусственного рельефа местности.

Построение сетки квадратов на местности выполняется теодолитом и лентой. Стороны квадратов в зависимости от масштаба съемки и рельефа местности принимают равными 10, 20, 40 и более метров. Рассмотрим вариант разбивки шести квадратов со сторонами 40 м (рис.42). За начальное направление выбирают наиболее длинную линию А1-А4. В створе этой линии забивают через 40 м колышки соответствующие точкам А1, А2, А3, А4. В угловых точках А1 и А4 строят прямые углы и откладывают отрезки А1-В1 и А4-В4, фиксируют колышками угловые точки В1 и В4. Для контроля измеряют сторону В1-В4 и, если ее длина не отличается от проектной более чем на 1:2000 (<5см на 100 м), то выполняют разбивку точек Б1, Б4 и, вешением в соответствующих створах, - точек Б2 и Б3. Колышки забивают вровень с поверхностью земли рядом забивают колышки-"сторожки", на которых подписывают их обозначения.

Плановое положение элементов ситуаций определяют линейными промерами от вершин и сторон квадратов способами прямоугольных координат, линейных засечек и створов. Высоты вершин квадратов получают из геометрического нивелирования

Нi = ГП- bi,

где ГП - горизонт прибора ГП = Нрп + bрп;

bi - отсчет по рейке горизонтальным лучом визирования.

В журнале-схеме (рис.42) записывают отсчеты по черной и красной сторонам рейки, поставленной на землю, поочередно у каждой вершины квадратов. Контроль правильности отсчетов выполняют по разности нулей (РО), которая не должна отличаться от стандартного значения РО равного 4683 или 4783 мм не более 3 мм. Высоты целесообразно выражать в метрах с округлением до 0.01 м. Привязка сетки квадратов к пунктам геодезической сети с целью построения топоплана в принятой системе координат выполняется прокладкой теодолитно-нивелирного хода. В учебном задании таким ходом является обратный ход от пункта 513 до пункта 512 через точки 3 и В1. Высотная привязка точки В1 выполнена замкнутым нивелирным ходом от пункта 512 до точки В1 и обратно без дополнительного контроля высот, что обычно не рекомендуется нормативными документами.

50. Геодезические расчеты при проектировании горизонтальной площадки.

Проектом вертикальной планировки называется технический документ, предусматривающий преобразование рельефа для инженерных целей с учетом различных технических, экономических, гидрологических и других факторов.

Оптимальное проектирование вертикальной планировки на топографическом плане стремятся выполнить с максимально возможным сохранением естественно сложившихся форм рельефа, соблюдением минимума объемов земляных масс в выемках (срезах) и насыпях и обеспечением минимального расстояния перемещения грунта.

В состав проекта вертикальной планировки включают два рабочих чертежа: план организации рельефа и план земляных масс. При разработки плана организации рельефа естественную поверхность называют фактической, а преобразованную проектной. Проектные и фактические отметки наносят на план в виде дроби с проектной отметкой в числителе и фактической – в знаменателе. Разность между проектной и фактической отметкой называют рабочей отметкой. Положительные рабочие отметки определяют высоту насыпи, отрицательные- глубину выемки. Точка, для которой рабочая отметка равна нулю, называется точкой нулевых работ. Геометрическое место этих точек образует линию нулевых работ.

Проектирование вертикальной планировки выполняют после разработки генерального плана расположения зданий и сооружений. В начале проектирования анализируют рельеф на участках предлагаемой застройки с позиции возможности отвода поверхностных вод и устройства канализации. Оценивают величину и направление существующих уклонов по проездам. Иногда корректируют проект горизонтальной планировки для достижения допустимых уклонов проездов в пределах от 5% до 80% и приемлемой высоты срезки или насыпи. Принимают решения об устройстве об устройстве на отдельных участках линевой канализации.

За основу разработки высотной организации территории застройки принимают общую схему улично-дорожной сети, на которой решены вопросы высотной увязки и расположения площадей, пересечений магистральных улиц, мостов, путепроводов, а также определены направления сброса поверхностных вод и расположение водосточных коллекторов.

Процесс проектирования вертикальной планировки отдельных участков можно представить в виде следующего алгоритма:

1. Высотная привязка отдельных зданий и площадей с определением объемов грунта, вытесняемого фундаментами и подвалами;

2. Составление профилей по характерным направлениям;

3. Преобразование рельефа методом проектных горизонталей по опорным отметкам проездов, составление плана организации рельефа;

4. Разработка плана земляных масс с учетом грунта от устройства фундаментов и подвалов зданий, корыта под одежду дорог и площадок, подземных сетей;

5. Вычисление поправок к проектным отметкам участка планировки, обеспечивающих баланс объемов выемки и насыпи;

6. Корректировка и окончательное оформление планов организации рельефа и земляных масс.