- •1 Сущность и роль механической сх. Деф-ции в анализе проц омд

- •2 Диаграмма деформаций Мора и ее отличия от диаграммы напряжения Мора. Связь между напряжениями и деформациями

- •4 Октоэдрическое напр-я. Площадки их действия. Интенсив-ть напр-я

- •5 Кристаллическое строение Ме и сплавов, индексы Миллера. Сис-мы скольжения

- •6 Диаграмма напряжений Мора. Максимальное сдвигающее напряжение, площадки их действий.

- •7 Скоростной фактор деф-ции. Скорость деф-ции и скорость деформирования

- •8 Что такое неравномерная деформация. Почему она возникает, чем опасна и как ее уменьшить. Закон дополнительных напряжений и их классификация, остаточные напряжения

- •9 Как с точки зрения теории дислокации объяснить механизм скольжения. Механизм упрочнения при холодной омд и его практическое применение

- •10 Пластическая деформация. Хар-ки деф-ции. Различия относительной и истинной деф-ции при поэтапном растяжении образца

- •11 Температурная диаграмма пластичности. Зоны хрупкости стали при нагреве и их использование в операциях омд

- •12 Механизмы деформации монокристаллов (скольжение и двойникование)

- •13 Объемная диаграмма рекристализации и их практич-е использ-е в горячей и холодной омд

10 Пластическая деформация. Хар-ки деф-ции. Различия относительной и истинной деф-ции при поэтапном растяжении образца

Изменение формы и размеров твердых тел под действием приложенных внешних сил называется деформацией. Деформация пропадающая после снятия внешних сил называется упругой или обратимой.

В процессе упругой деформации тело

аккумулирует потенциальную энергию,

которая при разгрузке восстанавливает

первоначальные размеры и форму тела.

Между атомами твердого тела одновременно

действуют силы притяжения и отталкивания,

которые удерживают атомы около состояния

равновесия и обеспечивают стабильность

кристаллической решетки, характеризующейся

минимальным значением потенциальной

энергии.

процессе упругой деформации тело

аккумулирует потенциальную энергию,

которая при разгрузке восстанавливает

первоначальные размеры и форму тела.

Между атомами твердого тела одновременно

действуют силы притяжения и отталкивания,

которые удерживают атомы около состояния

равновесия и обеспечивают стабильность

кристаллической решетки, характеризующейся

минимальным значением потенциальной

энергии.

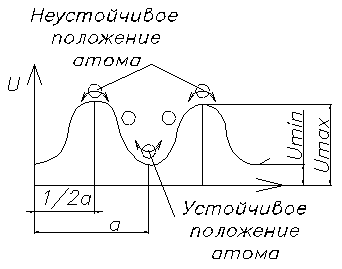

U – потенциальная энергия решетки.

r – расстояние между атомами.

(1).

(1).

А,В = const = f(природа вещества).

m,n – показатели сил притяжения и сил отталкивания соответственно.

При устойчивом положении атомов расстояние между ними равно параметру решетки. Выражение для измерения потенциальной энергии решетки с изменением расстояния между атомами определяет величину внутренних сил.

.

.

Если внутренние силы отсутствуют (атомы расположены в равновесном положении) то последнее выражение записывается также, только в частных производных (вместо d - д). Это значит, что энергия решетки минимальна Umin при r=a. При приложении внешних сил нарушается устойчивое положение атомов, в результате чего повышается потенциальная энергия решетки. Стремление атомов вернутся в устойчивое положение решетки воспринимается как напряженное состояние тела. При разгрузке от внешних сил атомы, отклоненные от положения равновесия возвращаются на свои места. При этом восстанавливаются первоначальные форма и размеры тела. Если после снятия внешних сил тело не приняло первоначальную форму, то имеет место пластическая (необратимая, остаточная) деформация.

Элементарную

деформацию можно представить как перенос

атомов из одного устойчивого положения

в другое на величину межатомного

расстояния (параметр решетки). Этому

переносу предшествует отклонение атома

от равновесного положения. Отсюда

следует закон наличия упругой деформации

при пластическом формоизменении: всякой

пластической деформации предшествует

упругая деформация. Сумма упругой и

пластической деформации составляет

полную деформацию.

.

.

В зависимости от вклада каждой из составляющих можно выделить 3 класса деформаций

1) пластическая Epsy<<Epsпл

2) упруго-пластическая Epsy<Epsпл

малоупругие деформации Epsy>Epsпл.

Вследствие

изменения межатомных расстояний под

воздействием внешних сил упругая

деформация вызывает обратимое изменение

объема тел. dV/V=1%.

Показателем объемного изменения тела

при линейном напряженном состоянии

(например при одноосном растяжении

тонкого длинного стержня) является

число

Пуассона

.

В

случае одноосного растяжения стержня

его определяют как Epsc/Epsp.

.

В

случае одноосного растяжения стержня

его определяют как Epsc/Epsp.

.

.

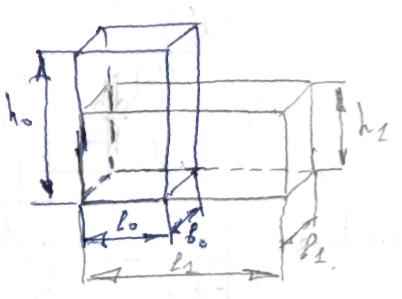

d0, l0 – начальные, d1,l1 - конечные диаметр и длина стержня.

,

для эластичных материалов – 0,5.

,

для эластичных материалов – 0,5.

Поскольку при пласт. деф. атомы из одного устойчивого положения переходят в другое и после снятия внешних сил межатомные расстояния восстанавливаются до первоначальных величин, следовательно в результате пласт. деф. не происходит изменения объема тел. Тогда можно записать что для случая пластической деформации коэффициент Пуассона = 0,5.

Упругая деформация характеризуется в основном пропорциональной зависимостью между напряжением и деформацией и описывается законом Гука:

,

,

где

Е – модуль упругости первого рода

(модуль Юнга). Е можно рассматривать как

условное напряжение в теле при

относительной деформации

и имеет размерность напряжений

и имеет размерность напряжений

.

Т.о. E=const,

определяющая сопротивление тела упругой

деформации. Другим показателем

сопротивления упругой деформации

является модуль упругости 2-го рода –

модуль сдвига.

.

Т.о. E=const,

определяющая сопротивление тела упругой

деформации. Другим показателем

сопротивления упругой деформации

является модуль упругости 2-го рода –

модуль сдвига.

.

.

Для количественной оценки в-ны формоизменения, а так же пластических характеристик деформированных металлов и сплавов, существует некое математическое выражение, отражающее меру остаточных деформаций.

Абсолютная деформация. Она выражает абсолютное изменение какого-нибудь линейного или углового размера, площади сечения или поверхности выделенного участка тела, либо всего деформированного тела.

,

,

,

,

.

.

Относительная

деформация. Характеризует относительное

изменение раннее указанных в-н, а именно:

,

,

,

,

.

.

Относительную деформацию иногда используют как показатель степени деформации.

Логарифмическая деформация. Является разновидностью относительной.

,

,

,

,

.

.

Данная деформация обладает свойством адативности, т.е. свойством слагаемости, и может характеризовать суммарную деформацию тела, поэтому ее часто наз. истинной деформацией.

Пусть, например, стержень одноосно растягивается в два приема.

На

первом этапе:

,

,

.

.

На

втором этапе:

,

,

.

.

,

,

,

,

Из

условия постоянства объема следует,

что

или

или

. это значит одна из деформаций равна

сумме двух других с противоположным

знаком. Связь между логарифмическими

и относительными деформациями

устанавливаются следующим образом:

. это значит одна из деформаций равна

сумме двух других с противоположным

знаком. Связь между логарифмическими

и относительными деформациями

устанавливаются следующим образом:

Теория деформаций исследует процесс формоизменения тела используя понятие малых деформаций.

Это позволяет в свою очередь рассматривать процесс формоизменения в каждый данный момент времени. В процессе деформации каждая точка тела смещается от своего первоначального положения. Это в целом характеризует движение сплошной среды. Существует два подхода при изучении движения сплошной среды.