- •Биология

- •Введение

- •Раздел I Происхождение жизни на Земле

- •Свойства жизни

- •Неклеточные формы жизни

- •Основы цитологии

- •Отличия растительной клетки от животной:

- •Химический состав клетки

- •Неорганические вещества

- •Органические вещества

- •Ферменты

- •Обмен веществ в клетке

- •Временная организация клетки

- •Размножение организмов

- •Образование половых клеток

- •Индивидуальное развитие

- •Основы генетики

- •Значение генетики для медицины

- •Основные закономерности наследования признаков

- •Ген и признак, взаимодействие генов

- •Хромосомная теория наследственности

- •Основные закономерности изменчивости

- •Селекция растений, животных и микроорганизмов

- •Селекция растений

- •Селекция животных

- •Селекция микроорганизмов

- •Основы экологии

- •Биогеоценоз

- •Основы учения о биосфере

- •Экология паразитов Общая характеристика типа простейшие

- •Общая характеристика класса Саркодовые

- •Общая характеристика класса Жгутиковые

- •Общая характеристика класса Споровики

- •Общая характеристика класса Инфузории

- •Общая характеристика типа кишечнополостные

- •Общая характеристика типа плоские черви

- •Общая характеристика класса Ресничные

- •Общая характеристика класса Сосальщики

- •Общая характеристика класса Ленточные черви

- •Общая характеристика типа круглые черви

- •Общая характеристика типа кольчатые черви

- •Общая характеристика типа членистоногие

- •Общая характеристика класса Ракообразные

- •Общая характеристика класса Паукообразные

- •Общая характеристика класса Насекомые

- •Общая характеристика отрядов насекомых с полным превращением

- •Общая характеристика отрядов насекомых с неполным превращением

- •Содержание

- •Биология

Общая характеристика типа кишечнополостные

Кишечнополостные – древнейший тип примитивных двухслойных многоклеточных организмов, относящихся к подцарству Многоклеточные, царству Животные, надцарству Эукариоты, импеpии Клеточные. К этому типу относится около 9000 видов, объединяемых в 3 класса: 1) класс Гидроидные (гидра), 2) класс Сцифоидные (медузы);

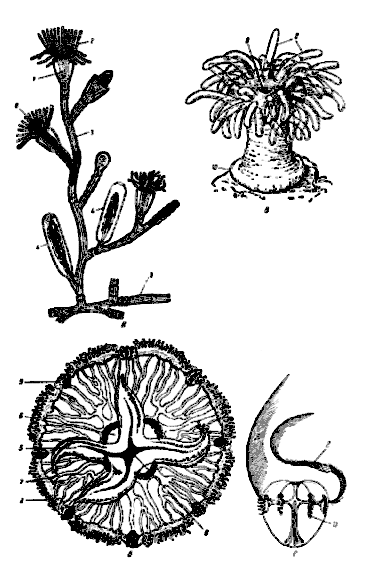

3) класс Коралловые полипы (pис. 50, 51).

Кишечнополостные – преимущественно морские, реже – пресноводные животные, ведущие свободный образ жизни, есть хищники. Некоторые виды прикрепляются к подводным предметам, другие медленно плавают в воде. Размеры тела довольно крупные, многие виды образуют колонии на несколько десятков и сотен километров (полипы). Форма тела бокаловидная, в виде зонтика или колокола. Тело имеет лучевую симметрию (радиальную), т. е. можно провести две и более плоскостей, делящих организм на симметричные части. Тело кишечнополостных можно сравнить с двухслойным мешком. Внутренняя полость тела выполняет роль примитивного кишечника и называется гастральной полостью. Она сообщается с внешней средой единственным отверстием, выполняющим функцию рта и ануса. Стенка мешка состоит из двух клеточных слоев: наружного (эктодермы) и внутреннего (энтодермы). Между клеточными слоями залегает бесструктурное вещество в виде либо тонкой опорной пластинки, либо широкого слоя студенистой мезоглеи.

Клетки тела кишечнополостных дифференцированы. Клетки эктодермы выполняют защитную и двигательную функции. Основная их масса состоит из покровных (эпителиальных) клеток. У гидроидных покровные клетки имеют мышечный вырост и поэтому совмещают функцию защитного покрова и двигательного аппарата. У высших кишечнополостных мышечная ткань обособляется. Так, у медуз имеются мощные пучки. У многих видов есть органы защиты и нападения – стрекательные клетки. Они расположены среди покровных клеток поодиночке или группами, имеют особую капсулу, в которой лежит спирально закрученная стрекательная нить. При раздражении нить с силой выбрасывается наружу. Клетки энтодермы выстилают гастральную полость и выполняют в основном функцию пищеварения. Различают железистые клетки, которые выделяют в гастральную полость пищеварительные ферменты, и клетки, обладающие фагоцитарной функцией (захватывают частицы пищи, переваривают их внутриклеточно в вакуолях). Таким образом, у кишечнополостных сочетается внутриклеточное пищеварение и пищеварение в полости тела.

Рис. 50. Строение пресноводной гидры

а – продольный срез через тело гидры; б – поперечный срез; в – часть поперечного среза при сильном увеличении; г – эпителиально-мышечная клетка; д – конец щупальца с выброшенными стрекательными нитями;

е, ж – стекательные клетки. 1 – щупальце; 2 – семенник;

3 – сперматозоиды; 4 – гастральная полость; 5 – отпочковывающаяся молодая гидра; 6 – опорная пластинка; 7 – энтодерма; 8 – эктодерма; 9 – яйцо в разных стадиях развития; 10 – стрекательные клетки;

11 – ротовое отверстие; 12 – подошва

Рис. 51. Представители классов типа кишечнополостных

А – колониальный гидроидный полип; Б – сцифомедуза; В – актинии;

Г – гребневик; 1 – полип (гидрант); 2 – щупальца; 3 – ствол колонии;

4 – воспроизводительные полипы (гонангии); 5 – ротовые лопасти медузы; 6 – желудочная полость медузы; 7 – радиальные каналы гастроваскулярной полости; 8 – ротовое отверстие; 9 – красные тельца с органами чувств медузы; 10 – подошва; гребные пластины гребневика

Неpвная система примитивна – диффузного типа. Нервные клетки разбросаны по всему телу в обоих клеточных слоях и соединены между собой отростками. Половая система представлена только гонадами: яичниками и семенниками. Кишечнополостные раздельнополые, но есть и гермафродиты (гидра). Осеменение и развитие наружное. Возможно бесполое размножение – вегетативное (путем почкования). Для многих видов характерно чередование поколений. 3начение: теоретическое (для понимания эволюции органического мира), практическое: кораллы используются для изготовления изящных изделий.