- •1.Задачи развития и совершенствования средств связи. Современное состояние и перспективы в области телекоммуникаций.

- •3. Строение уха, слуховое восприятие, формирование звуков речи и их свойства

- •4. Электроакустические преобразователи (телефон, микрофон), их основные технические параметры.

- •5. Телефонные аппараты (принципиальные противоместные схемы). Параметры номеронабирателя.

- •6. Обобщенная схема атс, порядок установления соединений

- •7. Сигналы управления и взаимодействия (сув) в атс. Виды и назначение сигналов.

- •9. Обобщенная структурная схема цифровой атс. Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму

- •10. Многоканальные разговорные икм - тракты с временным разделением каналов (врк).

- •11. Принципы построения основных функциональных узлов цифровых атс. Линейный блок, синхронная и асинхронная схемы передачи-приема

- •4.4 Линейный комплект

- •12. Принципы построения основных функциональных узлов цифровых атс Коммутационное поле пространственной и временной коммутации, многочастотные приемники и передатчики

- •4.5 Коммутационное поле

- •4.6 Цифровые многочастотные передатчики

- •13. Сигнализация по 2-х проводным аналоговым абонентским линиям, по цифровым линиям (е-dss1). Сигнализация по интерфейсу v5.

- •14. Межстанционная линейная и регистровая сигнализация. Сценарии протоколов сигнализации на языке msc.

- •15. Сеть общеканальной сигнализации окс- 7. Принципы построения, режимы.

- •16. Уровни и подсистемы окс-7.

- •17. Подсистема передачи сообщений (мтр) окс-7.

- •18. Подсистема пользователя сети окс-7 с интеграцией служб (isup). Сообщения при установлении соединения. Сценарий процесса установления соединения.

- •19. Идеология и архитектура Softswitch. Эталонная модель.

- •20. Функциональные объекты в архитектуре Softswitch.

- •21. Примеры реализации Softswitch в архитектуре сетей следующего поколения.

- •22. Архитектура и интерфейсы gsm (мобильная станция, подсистема базовых станций, центр коммутации,, домашний и визитный регистры).

- •23. Архитектура и интерфейсы сети gsm(регистры защиты и аутентификации, оборудование эксплуатации и технического обслуживания)

- •28. Gsm. Обновление местоположения. Аутентификация и защита Обновление местоположения

- •Хэндовер

- •31. Многостанционный доступ с кодовым разделением (cdma). Функции Уолша. Многостанционный доступ с кодовым разделением

- •36. Сети на основе cdma. Мягкая передача вызова.

- •37. Сети на основе cdma. Параметры хэндовера.

- •1) Таймер снижения уровня t_tdrop

- •2) Порог обнаружения пилот-сигнала t_add

- •3) Порог сравнение t_comp

- •4) Порог снижения пилот-сигнала t_drop

- •5) Значение таймера снижения уровня t_tdrop

- •38. Сети на основе cdma. Процедура совмещённого мягкого хэндовера.

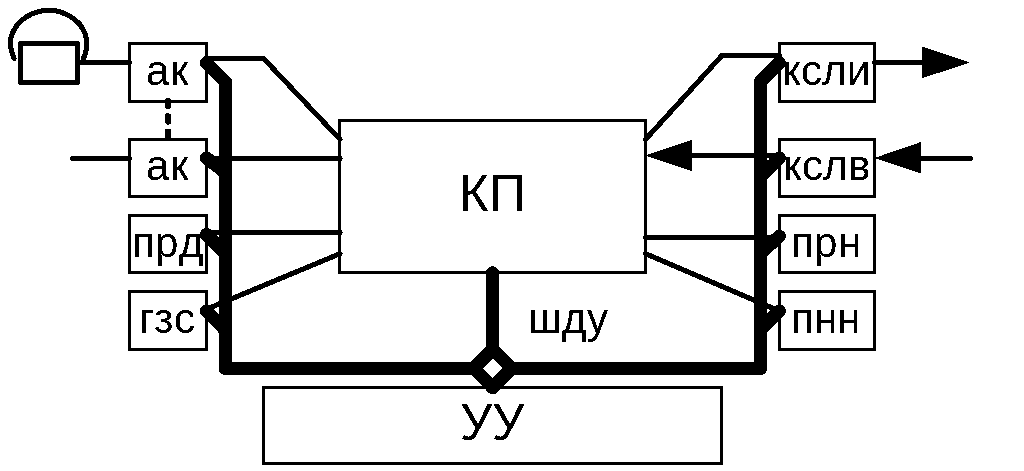

6. Обобщенная схема атс, порядок установления соединений

АК – абонентские комплекты (устройства индивидуального пользования);

ГЗС – генератор зуммерных сигналов;

ПРД и ПРН – передатчик и приемник СУВ (сигналов управления и взаимодействия);

КСЛИ – комплект соединительных линий исходящий;

КСЛВ – комплект соединительных линий входящий;

ПНН – приемник набора номера;

УУ – устройство управления;

ШДУ – шина данных и управления;

КП – коммутационное поле (производит коммутацию любых входов с любыми выходами в любой последовательности).

Установление соединения происходит следующим образом:

В исходном состоянии из АК в сторону телефонного аппарата по АЛ подается U==60В. УУ постоянно контролирует состояние АК. При снятии трубки в АК замыкается шлейф АЛ, в результате чего в ней начинает протекать ток. УУ это состояние воспринимает как сигнал «ЗАНЯТИЕ». По ШДУ этот сигнал проходит в УУ и трактуется как сигнал о поступлении вызова. УУ обращается к базе данных и определяет тип абонентского устройства. В случае если ТА абонента с частотным набором номера, то УУ находит свободный ПНН и подключает его через КП к АК. Таким же образом подключается через КП к ГЗС. УУ по ЩДУ постоянно опрашивает ПНН о поступившей информации. После получения первой цифры включается ГЗС. После всех – УУ начинает их анализ.

1) внутреннее соединение: УУ выдает команду в АК вызываемого абонента на включение сигнала «ПОСЫЛКА ВЫЗОВА» (ПВ), а в АК вызывающего абонента через КП от ГЗС подается зуммерный сигнал «КОНТРОЛЬ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА» (КПВ). После снятия трубки, УУ обнаруживает поступление из АК сигнала «ОТВЕТ». После этого через КП соединяет абонентов между собой. По окончании разговора, из АК освободившегося абонента поступает линейный сигнал «ОТБОЙ». К не освободившемуся абоненту подключается ГЗС. Сигнал «Занято». Когда обе трубки положены, все предыдущие соединения будут разрушены.

2) исходящее соединение: После анализа УУ цифр номера, определяется направление и подключается соответствующий КСЛИ. Станция производит трансляцию цифр через КСЛИ, которые передаются по ШДУ под управлением УУ. После трансляции УУ через КП подключает АК к КСЛИ. Встречная станция обеспечивает подачу зуммерного сигнала ПВ и КПВ и их снятие после начала разговора.

3) входящее соединение: Обнаруживается на КСЛВ. УУ опрашивая эти комплекты, обеспечивает прием цифр номера с вызывающей станции, подачу сигналов ПВ и КПВ и через КП подключает КСЛВ к АК. Обеспечивает так же снятие сигналов после начала разговора.

7. Сигналы управления и взаимодействия (сув) в атс. Виды и назначение сигналов.

Для установления соединения станции обмениваются между собой сигналами управления и взаимодействия (СУВ), их условно подразделяют на линейные и регистровые:

Линейные сигналы.

Сигналы предназначены для информирования удаленной станции о фазе соединения. Оборудование линейной сигнализации является индивидуальным для каждой соединительной линии (СЛ). Один и тот же линейный сигнал может иметь различное значение в зависимости от фазы соединения. В прямом направлении от абонента А к абоненту Б передаются следующие сигналы:

-ЗАНЯТИЕ (сигнал о начале установления соединения);

-ОТБОЙ А (сигнал об окончании сеанса абонентом А);

-РАЗЪЕДИНЕНИЕ (сигнал о разрушении соединительного тракта).

В обратном направлении от Б к А:

-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ (ответный сигнал на ЗАНЯТИЕ);

-ОТВЕТ (начало сеанса связи);

-ОТБОЙ Б (окончание сеанса по инициативе абонента Б);

-ОСВОБОЖДЕНИЕ (ответный сигнал на РАЗЪЕДИНЕНИЕ);

-БЛОКИРОВКА (сигнал о неготовности Б).

Регистровые сигналы.

Эти сигналы передаются в промежутках между линейными и предназначены для информирования удаленной станции о ее действиях на данной фазе соединения. Оборудование является групповым. В прямом направлении передаются:

-набор номера;

-информация АОН;

-конец набора номера;

-вид вызова и т.д.

В обратном направлении:

-запрос первой цифры номера, следующей и т.д.;

-абонент свободен;

-абонент занят;

-запрос информации АОН и т.д.

Продолжение 7. Способы формирования сигналов. Системы отбоя.

Разрушение установленного соединения на сетях России может происходить тремя способами.

В системе одностороннего отбоя:

-отбой первым абонента А сопровождается разрушением соединительного тракта с передачей сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ и получением ОСВОБОЖДЕНИЕ без анализа действий абонента Б;

-отбой первым абонента Б с передачей сигналов ОТБОЙ Б и зуммера «Занято» абоненту А сопровождается переходом в состояние ожидания от стороны А сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ.

Такая система используется на сельских телефонных сетях

В системе двухстороннего отбоя:

-отбой первым абонента А сопровождается передачей абоненту Б линейного сигнала ОТБОЙ А и зуммера «Занято» без разрушения соединительного тракта (для определения злонамеренного вызова). Только после линейного сигнала ОТБОЙ Б сторона А начнет разрушение соединительного тракта.

-отбой первым абонента Б приводит к передаче сигнала ОТБОЙ Б зуммера «Занято» и ожиданию со стороны А сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ.

Такая система используется на городских телефонных сетях

В системе привилегированного отбоя:

Соединительный тракт разрушается только по инициативе стороны А линейным сигналом РАЗЪЕДИНЕНИЕ.

Отбой стороны Б может происходить многократно с возвратом в разговорное состояние.

Такая система используется при междугородней связи

8. Раздельное управление по ступеням искания (абонентское - АИ, групповое – ГИ и регистровое – РИ). Ступени однозвенные, двухзвенные и многозвенные. Способы уменьшения внутренних блокировок в многозвенных блоках ступеней искания.

Искание - процесс опроса состояния или выбора выхода или группы выходов при установлении соединения в коммутационном поле коммутационной станции или его отдельных частях.

Абонентского искание – при исходящем вызове осуществляет свободное искание через звенья А и В незанятого исходящего шнурового комплекта (ИШК); при входящей связи осуществляет линейное искание через ступени D, C, B, A вызываемого абонента.

Регистровое искание – свободное искание незанятого абонентского регистра.

Групповое искание – вынужденное искание вызываемого направления и свободное искание внутри направления.

Режимы искания

Вынужденное искание - искание в соответствии с полученной номерной информацией.

Свободное искание - искание любого свободного и доступного выхода.

Групповое искание - сочетание вынужденного и свободного искания, при котором сначала осуществляется вынужденное искание группы выходов, а затем свободное искание в этой группе.

Линейное искание - вынужденное искание заданной линии в группе линий.

Рассмотрим процесс установления соединения в АТСК на примере внутристанционного соединения. При поступлении вызова от абонента (поднятие трубки телефона) его абонентская линия с помощью УУ (МАИ) через ступень АИ подключается к свободному исходящему шнуровому комплекту ИШК, который имеет доступ к свободному регистру. Далее УУ (МРИ) ступени РИ подключает свободный АР к ИШК и тем самым к линии вызывающего абонента. Из АР абонент получает сигнал «Ответ станции», после чего он приступает к набору номера, который принимается и полностью фиксируется в АР.

Пусть направление на ступени I ГИ определяется по одной цифре. Информацию об этой цифре УУ ступени I ГИ получает по сигналу запроса из регистра. По этой информации УУ ступени I ГИ выбирает направление к тысячной группе ступени АИ и в этом направлении свободную линию, после чего выдает сигналы на включение соответствующих электромагнитов МКС. Следующая цифра номера определяет сотенную группу (обрабатывается маркером CD) а последние две цифры номера выдаются регистром в УУ блока АИ, который по этой информации выбирает линию вызываемого абонента, производит пробу линии на занятость и, если она свободна, выбирает промежуточные линии и включает соответствующие электромагниты МКС. После этого регистр и УУ освобождаются. Вызывной сигнал в линию вызываемого абонента и сигнал «Контроль посылки вызова» вызывающему абоненту посылается из входящего шнурового комплекта ВШК. После ответа вызываемого абонента посылка сигналов прекращается и устанавливается разговорный тракт между абонентскими аппаратами. Питание микрофонов телефонных аппаратов и удержание соединения осуществляется соответственно из ИШК и ВШК. Отбой от абонентов после окончания разговора воспринимается в этих же комплектах, которые нарушают цепь удержания соединения и разъединяют ранее установленное соединение.

Если устанавливается соединение с абонентской линией другой АТС координатной системы, то АР через ступень I ГИ своей АТС выдает информацию в УУ ступеней искания той станции, к которой направлено соединение. На последней устанавливается требуемое соединение аналогично описанному. Абонентские регистры в случае необходимости могут передавать адресную информацию в исходящие и входящие регистры других станций.

В процессе установления соединений регистры и УУ обмениваются управляющей информацией. Регистр выдает в УУ информацию о номере вызываемого абонента, причем эта информация может выдаваться полностью или по частям по сигналам запроса из УУ. Управляющее устройство, в свою очередь, посылает в регистр управляющие сигналы в виде сигналов запроса: о передаче следующей цифры, повторении предыдущей цифры, об изменении способа передачи информации, о необходимости повторения всей переданной информации и т. п.

С целью уменьшения времени занятия регистра и УУ информация между регистром и УУ передается в кодированном виде. Обычно это многочастотный код 2 из 6.

Телефонный разговор становится возможным после установления соединительного тракта между телефонными аппаратами вызывающего и вызываемого абонентов. Каждый тракт состоит, как правило, из нескольких участков, соединенных между собой с помощью коммутационных приборов АТС. Приборы внутри АТС, выполняющие одинаковые функции, называются ступенями искания. Ступени искания соединяются между собой промежуточными линиями (ПЛ).

Построение коммутационного поля большой емкости на основе коммутатора приводит к резкому возрастанию коммутационного оборудования. С целью его экономии в системах коммутации большой емкости используются многозвенное КП, представляющее собой множество отдельных коммутаторов, определенным образом связанных между собой промежуточными линиями. Для сравнения однозвенного и многозвенного КП рассмотрим следующий пример.

В однозвенных схемах с числом входов N и числом выходов М число точек коммутации равно T1=NM. Если же применить двухзвенную односвязную схему (рис.29), то число точек, коммутации вычисляется по формуле:

Например, если на ступени ГИ необходимо обеспечить N=20 входов и М=100 выходов, то в АТСДШ потребуется установить 20 столинейных ГИ с запараллеленными выходами. Число точек коммутации будет равно Т1=20х100=2000. В АТСК для этой ступени ГИ применяется двухзвенное односвязное КП с параметрами nl=5, т2=10, имеющее число точек коммутации Т2=20х100 (1/10+1/5) = 600. В данном примере звеньевое КП дает экономию точек коммутации на 70%.

Способы уменьшения внутренних блокировок в многозвенных блоках.

Сокращение объема оборудования в многозвенных схемах ведет к увеличению потерь сообщений из-за возникновения так называемой внутренней блокировки. Под внутренней блокировкой понимают такое состояние коммутационной схемы, при котором некоторые свободные выходы в процессе установления соединения становятся недоступными из-за занятости ПЛ, необходимых для данного соединения.

В исходном состоянии двухзвенный коммутационный блок является полнодоступным, т.е. все выходы доступны всем входам. Однако в процессе занятия выходов это условие нарушается, и доступность уменьшается. Например, если установлено соединение одного входа первого коммутатора звена А с выходом первого коммутатора звена В, то при этом занимается единственная ПЛ, соединяющая эти коммутаторы. Остальные выходы первого коммутатора звена В становятся недоступными для входов первого коммутатора звена А. Вызовы, поступившие на эти входы, получают отказ в соединении, хотя имеются свободные выходы в коммутационном блоке. Следовательно, внутренние блокировки снижают пропускную способность коммутационного блока и увеличивают его потери. Однако при рациональном построении звеньевых схем эти потери модно свести к величинам, не выходящим за пределы установленных норм. При этом достигается существенная экономия коммутационного оборудования АТС.

Уменьшения вероятности блокировки можно добиться увеличением связности (число ПЛ, связывающих звенья). При двухсвязной схеме блокировки будут происходить, когда заняты одновременно две ПЛ между коммутаторами.

Одним из методов уменьшения вероятности блокировок является увеличение числа звеньев коммутационной схемы. Все коммутаторы являются полнодоступными коммутационными схемами, тогда любое соединение входа с выходом может быть установлено к различными путями. Каждый из к путей проходит через отдельный коммутатор центрального звена. Именно благодаря этому многозвенная структура позволяет обеспечить обходные пути через коммутационную схему в тех случаях, когда надо обойти возникающие повреждения и блокировки. Кроме того, поскольку теперь каждая исходящая и входящая линия связи подключается к ограниченному числу точек коммутации, то минимизируется и емкостная нагрузка.