- •Литвинова е.М. Краткий курс лекций по теории перевода

- •Часть 2

- •Грамматические особенности перевода с русского языка

- •1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации

- •2. Принципы классификации и типологизации перевода

- •1. Переводы, выделяемые по признаку формы презентации текста перевода и текста оригинала:

- •2. Переводы, выделяемые по признаку жанрово-стилистической характеристики переводимого материала и жанровой принадлежности:

- •3. Переводы, выполняемые по признаку основной прагматической функции:

- •4. Переводы, выделяемые по признакам полноты и способа передачи смыслового содержания оригинала:

- •5. Переводы, выделяемые по соотношению типов языка перевода и языка оригинала:

- •6. Переводы, выделяемые по признаку характера и качества соответствия текста перевода тексту оригинала:

- •7. Переводы, выделяемые по общей характеристике субъекта переводческой деятельности и по его отношению к автору переводимого текста:

- •8. Переводы, выделяемые по признаку первичности/непервичности текста оригинала:

- •9. Переводы, выполняемые по типу переводческой сегментации текста и по используемым единицам перевода:

- •10. Переводы, выделяемые по типу адекватности:

- •3. Основные теории перевода и их особенности

- •3.1. Теория закономерных соответствий я.И. Рецкера

- •Importance - важность, значение, значимость

- •3.2. Денотативная (ситуативная) теория перевода

- •3.3. Семантическая теория перевода

- •3.4. Трансформационная теория перевода

- •3.5. Теория уровней эквивалентности

- •4. Понятия эквивалентности и адекватности перевода

- •Особенности перевода научно-технических текстов

- •6. Грамматические особенности перевода с русского языка на английский язык

- •1. Желательно, чтобы она была свидетелем в этом деле.

- •2. Рабочие накрыли ящики брезентом, чтобы товар не был поврежден дождем.

- •3. Инспектор потребовал, чтобы водитель предъявил документы без промедления.

- •3. The inspector demanded that the driver submit the documents without delay (или с глаголом should).

- •1. Он только что приехал.

- •2. Он приехал вчера.

- •3. Он сказал, что приехал вчера.

3.5. Теория уровней эквивалентности

Понятие эквивалентности – как утверждает В.Н. Комиссаров,- «раскрывает важнейшую особенность перевода и является одним из центральных понятий современного переводоведения» (Современное переводоведение, С.134).

Эквивалентность предполагает взаимозаменяемость сравниваемых объектов, но взаимозаменяемость не абсолютную, а возможную только в каком-то отношении. Понимание относительности эквивалентности в теории перевода важно для отграничения возможного от невозможного.

Наиболее известные теории уровней эквивалентности строятся на семиотических основаниях, точнее, на выделенных семиотикой трех типах отношений знака – прагматическом, семантическом и синтаксическом. Модель переводческой эквивалентности, отражающая иерархию отношений языковых знаков, выстраивается в следующих четырех уровнях:

– прагматический (для чего говорить);

– семантический 1 (денотативный - о чем сказать);

– семантический 2 (сигнификативный - как сказать);

– синтаксический (как расположить элементы высказывания относительно друг друга).

Комиссаров В.Н. строит более развернутую модель уровней эквивалентности. В ней пять иерархически взаимосвязанных уровней:

1 – уровень цели коммуникации;

2 – уровень описания ситуации;

3 – уровень способа описания ситуации;

4 – уровень структуры высказывания;

5 – уровень лексико-семантического соответствия.

Комиссаров считает, что анализ сознательных отклонений от эквивалентности показывает, что они обусловливаются наличием у переводчика особых целей, непосредственно не связанных с содержанием оригинала. Возможность существования таких целей связана с двойственным характером процесса перевода, который, с одной стороны, является центральным этапом межъязыковой коммуникации, а, с другой, - реальным коммуникативным актом на переводящем языке. В этом процессе переводчик выступает в двойной роли: собственно переводчика и источника, порождающего текст на переводящем языке для последующего использования этого текста в определённых целях. Результаты любой деятельности во многом определяются её целью. Цель перевода оказывает влияние на поведение переводчика, определяя степень его стремления к максимальной эквивалентности.

К недостаткам данной теории следует отнести не всегда четкую разграниченность уровней эквивалентности. Классификации уровней присуща некоторая произвольность и терминологическая расплывчатость общей схемы.

4. Понятия эквивалентности и адекватности перевода

Категории эквивалентности и адекватности, рассматриваемые в рамках новой коммуникативной ситуации, неизбежно предполагают реакцию на перевод его получателей. Это обусловливает то, что адекватность и эквивалентность в известной степени оказываются категориями нормативными. Понятие нормы тесно связано с понятием оценки. Оценка же – это категория внешняя по отношению к оцениваемому объекту. В большей степени оценка перевода с точки зрения эквивалентности между текстом на ИЯ и текстом на ПЯ является категорией переводческого самосознания, т.е. внутренней. При формально эквивалентном переводе переводчик в основном ориентируется на форму и содержание исходного сообщения.

В переводческой практике иногда возникают ситуации, когда истинность оригинального текста воспринимается переводчиком иначе, а именно как отношение автора оригинального текста к объективной реальности, которое может быть как истинным, так и ложным.

А.В. Федоров представляет адекватность перевода как полноценность, которая «означает исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему».

При системном подходе к переводу распространение понятия адекватности на перевод обращает нас к тем свойствам перевода, которые проявляются в его взаимодействии с окружающей средой. Адекватность перевода предполагает его соответствие тем ожиданиям, которые возлагают на него участники коммуникации, а также тем условиям, в которых он осуществляется. Категория адекватности является, главным образом, характеристикой не степени соответствия текста перевода тексту оригинала, а степени его соответствия ожиданиям участников коммуникации.

Особое место в классификациях эквивалентности перевода занимает концепция Е.В. Бреуса, основанная на понятиях эквивалентности и адекватности, предложенных Л.С. Бархударовым и А.Д. Швейцером.

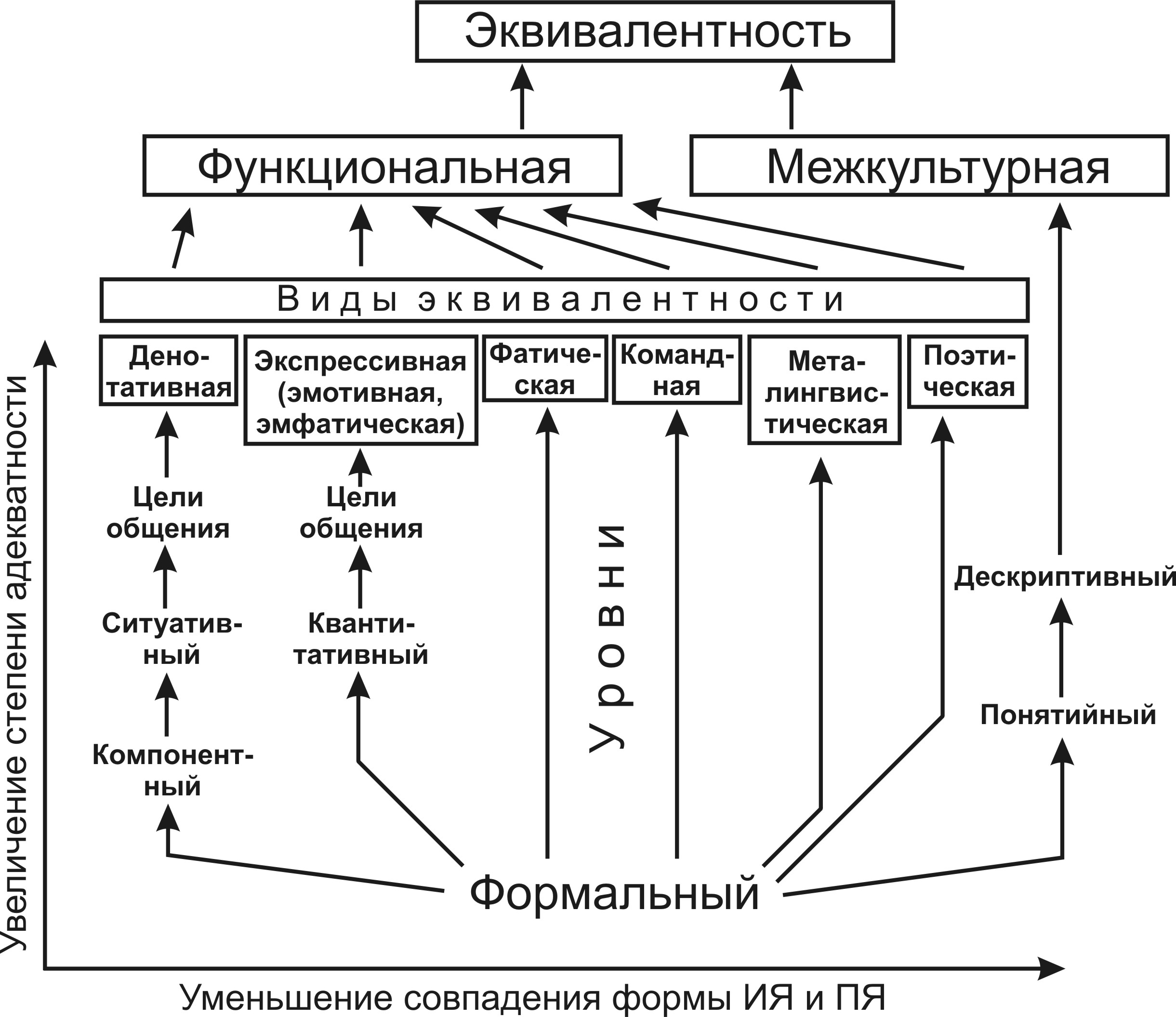

К достижению того или иного вида эквивалентности следует стремиться, когда на передний план в процессе коммуникации выходит соответствующая языковая функция (т.е. коммуникативное намерение отправителя, цель общения). Языковых функций всего шесть – денотативная (передача содержательной информации о денотате – отображаемом в языке сегменте окружающего мира); экспрессивная (передача информации об отношении отправителя к денотату); фатическая (поддержание контакта между отправителем и получателем); командная (предписания и команды); металингвистическая (анализ самого языка, используемого в общении); поэтическая (акцент на выборе формы сообщения).

Согласно коммуникативной модели перевода ключевыми для перевода являются следующие элементы: коммуникативное намерение отправителя исходного текста (цель общения) и соответствующий этой цели коммуникативный эффект. Таким образом, выделяется два типа эквивалентности – функциональная (цели общения и соответствующие языковые функции) и межкультурная (учет различий в объеме фоновых знаний получателей исходного текста и текста перевода, обусловленных дифференциацией культур).

С учетом всего вышесказанного выделяется семь видов эквивалентности – денотативная, экспрессивная, фатическая, командная, металингвистическая, поэтическая и межкультурная, при этом каждый вид имеет свою структуру уровней, отражающих степень эквивалентности. О них будет сказано ниже, при рассмотрении денотативной эквивалентности.

Следует отметить, что в связи со спецификой исходного и переводящего текстов невозможно добиться стопроцентной эквивалентности, и определенные потери неизбежны. Речь идет о степени полноты эквивалентности, для выражения которой используется понятие адекватности перевода. В связи с этим вводится иерархия вертикальных уровней каждого вида эквивалентности.

Таким образом, понятие эквивалентности, трактуемое как максимальное совпадение формы (виды эквивалентности) и содержания (уровни эквивалентности) исходного (ИЯ) и переводящего (ПЯ) языков, рассматривается в качестве основного признака перевода и является одним из центральных понятий переводоведения.

Денотативная эквивалентность при переводе

С позиции перевода специальных текстов наибольший интерес представляет денотативная эквивалентность, т.е. ставка делается на денотативную функцию языка, где ключевую роль играет передача содержательной информации о денотате.

Уровень, отражающий передачу максимального объема содержания исходного текста, называется формальным. Перевод на этом уровне осуществляется методом прямых соответствий и сводится к подстановке знаков исходного языка знаками языка перевода при сохранении синтаксического оформления высказывания.

Однако часто исходное высказывание и его отдельные компоненты требуют определенных переводческих преобразований для установления эквивалентности. На уровне, следующем за формальным, изменяется грамматическое оформление высказывания, тогда как набор образующих его семантических компонентов остается прежним. Такой уровень называется компонентным.

Следующий уровень называется ситуативным. На нем известные сдвиги происходят не только в грамматической, но и в семантической структуре высказывания. Это связано с тем, что один и тот же сегмент внеязыковой действительности разные языки могут описывать по-разному. На ситуативном уровне меняется и характер переводческих преобразований. Здесь речь идет о более сложных преобразованиях, затрагивающих как грамматическую структуру высказывания, так и его лексическое наполнение.

Высшее место в иерархии уровней денотативной эквивалентности занимает уровень цели общения. На этом уровне перевод осуществляется путем истолкования смысла оригинала. При этом изменяется предметная ситуация, набор семантических компонентов и грамматическое оформление высказывания.

Рассмотрим каждый уровень в отдельности и приведем соответствующие примеры перевода научной терминологической лексики.

Формальный уровень

На формальном уровне денотативная эквивалентность при переводе однокомпонентных и многокомпонентных терминов устанавливается путем субституции, т.е. подстановки единиц языка перевода вместо единиц исходного языка методом прямых переводческих соответствий. При этом синтаксическая структура высказывания остается без изменения.

Прямые переводческие соответствия подразделяются на лексические и грамматические. При переводе терминологической лексики главную роль играют лексические соответствия, которые, в свою очередь, подразделяются на внеконтекстуальные и контекстуальные.

Внеконтекстуальные лексические соответствия устанавливаются при переводе отдельных слов и словосочетаний, имеющих только одно значение. Сюда в первую очередь относятся устойчивые терминологические словосочетания. Внеконтекстуальными лексические соответствия называются потому, что многие из них выявляются уже на уровне языкового содержания высказывания, т.е. еще до соотнесения предложения с конкретной ситуацией общения (ситуативным контекстом).

При установлении внеконтекстуальных соответствий используются методы транскрипции, транслитерации и калькирования.

Контекстуальные соответствия устанавливаются при переводе единиц, имеющих несколько значений. При установлении контекстуальных соответствий применяется метод перевода слов, основанный на использовании приводимых в словаре регулярно употребляемых эквивалентов данного значения исходного слова; этот метод называется дословным переводом.

Выбор необходимого в данной ситуации значения языковой единицы, образующего его смысл, осуществляется с опорой на контекст. Контекстуальные соответствия подразделяются на единичные (устанавливаются с учетом контекста путем заимствования одного из вариантов значений, приводимых в словаре) и множественные (выводятся самим переводчиком с опорой на группу синонимов, используемых в словарной статье для раскрытия одного из значений английского слова). При подборе множественного соответствия предлагаемый в словаре синонимический ряд (которого часто бывает недостаточно для передачи смысла английского слова путем подбора единично соответствия) дополняется новым словом, позволяющим более точно выразить набор сем исходной лексической единицы. Приведем примеры.

Компонентный уровень

Передать смысл оригинала с помощью прямых переводческих соответствий удается далеко не всегда, т.к. одни и те же семы, образующие смысл высказывания и его компонентов, в исходном и переводящем языках нередко передаются с помощью разных грамматических средств. Поэтому для установления денотативной эквивалентности между ИЯ и ПЯ помимо субституции лексических единиц требуется осуществление ряда грамматических преобразований.

Можно выделить следующие возможные предпосылки для таких преобразований:

- несовпадение грамматических средств ИЯ и ПЯ, выражающих одни и те же семы ИЯ и ПЯ;

- требования контекста;

- различия в нормах лексической сочетаемости ИЯ и ПЯ;

- различия в порядке следования смысловых компонентов;

- безэквивалентные грамматические обороты.

Установление денотативной эквивалентности на компонентном уровне чаще всего требуется при переводе свободных словосочетаний (т.е. таких, которые в каждом случае их употребления создаются вновь, в отличие от устойчивых – терминологических сочетаний, идиом, пословиц, поговорок и др.), перевод которых часто невозможен простой заменой языковых знаков (на формальном уровне).

Ситуативный уровень

В отличие от компонентного уровня, на ситуативном уровне наряду со сменой грамматического оформления и лексической субституцией происходит перевыражение смысла.

При установлении денотативной эквивалентности на ситуативном уровне главную роль играет предметная ситуация, которая при переводе на данном уровне является постоянной величиной, в то время как

языковое выражение её отдельных признаков – величиной переменной. Ключевое значение имеет т.н. языковая избирательность, которая отражает тот факт, что разные языки при описании одной и той же предметной ситуации называют разные её признаки. Суть установления денотативной эквивалентности на ситуативном уровне заключается в том, что если те или иные признаки предметной ситуации, упоминаемые в исходном высказывании, не поддаются передаче на переводящий язык посредством аналогичных языковых средств, называются её другие, находящиеся рядом, признаки, связанные с первыми всевозможными логическими отношениями.

Для ситуативного уровня денотативной эквивалентности характерны лексико-грамматические трансформации, к которым относятся, в первую очередь, антонимический перевод (замена отрицательной конструкции на утвердительную и наоборот), метонимический перевод (установление соответствий на основе смежности понятий, т.е. замена целого его частью или наоборот), генерализация (замена видового понятия родовым), конкретизация (замена родового понятия видовым) и смещение (замена одного видового понятия другим в рамках общего родового понятия).

Уровень цели общения

В тех случаях, когда невозможно установить эквивалентность на ситуативном уровне, задача переводчика состоит в том, чтобы уточнить коммуникативное намерение отправителя, т.е. объяснить читателю перевода, что имел в виду отправитель. При этом исходная предметная ситуация может измениться целиком или в ней происходят существенные перемены – добавляются новые признаки, логически не связанные с исходными, и опускаются имеющиеся.

Специфика уровня цели общения диктует выбор переводческих преобразований, к которым здесь относятся следующие виды поясняющего перевода: добавление, компрессия (опущение) и описательный перевод.