- •0. Лекция: Введение

- •1. Лекция: Понятие модели и моделирования:

- •1.1. Общее определение модели

- •1.2. Классификация моделей и моделирования

- •1.2.1. Классификация моделей и моделирования по признаку "характер моделируемой стороны объекта"

- •1.2.2. Классификация моделей и моделирования по признаку "характер процессов, протекающих в объекте"

- •1.2.3. Классификация моделей и моделирования по признаку "способ реализации модели"

- •1.3. Этапы моделирования

- •1.4. Адекватность модели

- •1.5. Требования, предъявляемые к моделям

- •2.1. Дискретные марковские процессы

- •2.2. Моделирование по схеме непрерывных марковских процессов

- •2.3. Схема гибели и размножения

- •2.4. Элементы смо, краткая характеристика

- •2.5. Моделирование смо в классе непрерывных марковских процессов

- •2.5.1. Многоканальная смо с отказами

- •2.5.2. Многоканальная смо с ожиданием

- •2.5.3. Одноканальная смо с ограниченной очередью

- •2.5.4. Одноканальная замкнутая смо

- •2.5.5. Одноканальная смо с конечной надежностью

- •2.6. Метод динамики средних. Сущность и содержание метода

- •2.7. Принцип квазирегулярности

- •2.8. Элементарные модели боя

- •2.8.1. Модель высокоорганизованного боя

- •2.8.2. Высокоорганизованный бой с пополнением группировок

- •2.8.3. Высокоорганизованный бой с упреждением ударов

- •2.8.4. Модель боя с неполной информацией

- •2.8.5. Учет запаздывания в переносе и открытии огня

- •3. Лекция: Статистическое моделирование:

- •3.1. Сущность имитационного моделирования

- •3.2. Общая характеристика метода имитационного моделирования

- •3.3. Статистическое моделирование при решении детерминированных задач

- •3.4. Моделирование равномерно распределенной случайной величины

- •3.5. Моделирование случайной величины с произвольным законом распределения

- •3.6. Моделирование единичного события

- •3.7. Моделирование полной группы несовместных событий

- •3.8. Моделирование совместных независимых событий

- •3.8.1. Определение совместных исходов по жребию

- •3.8.2. Последовательная проверка исходов

- •3.9. Моделирование совместных зависимых событий

- •3.10. Классификация случайных процессов

- •3.11. Способы продвижения модельного времени

- •3.12. Модель противоборства двух сторон

- •3.13. Модель противоборства как процесс блуждания по решетке

- •3.14. Типовая схема имитационной модели с продвижением времени по событиям

- •3.15. Имитационная модель системы массового обслуживания

- •4. Лекция: Планирование экспериментов

- •4.1. Сущность и цели планирования эксперимента

- •4.2. Элементы стратегического планирования экспериментов

- •4.3. Стандартные планы

- •4.4. Формальный подход к сокращению общего числа прогонов

- •4.5. Элементы тактического планирования

- •4.6. Точность и количество реализаций модели при определении средних значений параметров

- •4.6.1. Определение оценки матожидания

- •4.6.2. Определение оценки дисперсии

- •4.7. Точность и количество реализаций модели при определении вероятностей исходов

- •4.8. Точность и количество реализаций модели при зависимом ряде данных

- •4.9. Проблема начальных условий

- •5. Лекция: Обработка результатов имитационного эксперимента

- •5.1. Характеристики случайных величин и процессов

- •5.2. Требования к оценкам характеристик

- •5.3. Оценка характеристик случайных величин и процессов

- •5.4. Гистограмма

- •5.4. Элементы дисперсионного анализа. Критерий Фишера

- •5.6. Критерий Вилькоксона

- •5.7. Однофакторный дисперсионный анализ

- •5.8. Выявление несущественных факторов

- •5.9. Сущность корреляционного анализа

- •5.10. Обработка результатов эксперимента на основе регрессии

- •6. Лекция: Моделирование в gpss World

- •6.1. Основы построения и принципы функционирования языка имитационного моделирования

- •6.2. Построение моделей с устройствами

- •6.2.1. Организация поступления транзактов в модель и удаления транзактов из нее

- •6.2.1.1. Поступление транзактов в модель

- •6.2.1.2. Удаление транзактов из модели и завершение моделирования

- •6.2.1.3. Изменение значений параметров транзактов

- •6.2.2. Занятие и освобождение одноканального устройства

- •6.2.3. Имитация обслуживания посредством задержки во времени

- •6.2.4. Проверка состояния одноканального устройства

- •6.2.5. Методы сбора статистики в имитационной модели

- •6.2.5.1. Регистратор очереди

- •6.2.5.1. Статистические таблицы

- •6.2.6. Методы изменения маршрутов движения транзактов в модели

- •6.2.6.1. Блок transfer

- •6.2.6.2. Блок displace

- •6.2.7. Прерывание функционирования одноканального устройства

- •6.2.7.1. Прерывание в приоритетном режиме

- •6.2.7.2. Прерывание в режиме "захвата"

- •6.2.7.3. Проверка состояния одноканального устройства, функционирующего в приоритетном режиме

- •6.2.8. Недоступность одноканального устройства

- •6.2.8.1. Перевод в недоступное состояние и восстановление доступности

- •6.2.8.2. Проверка состояний недоступности и доступности одноканального устройства

- •6.2.9. Сокращение машинного времени и изменение дисциплин обслуживания методом применения списков пользователя

- •6.2.9.1. Ввод транзактов в список пользователя в безусловном режиме

- •6.2.9.2. Вывод транзактов из списка пользователя в условном режиме

- •6.2.10. Построение моделей систем с многоканальными устройствами и переключателями

- •6.2.10.1. Занятие многоканального устройства и его освобождение

- •6.2.10.2. Перевод многоканального устройства в недоступное состояние и восстановление его доступности

- •6.2.10.3. Проверка состояния многоканального устройства

- •6.2.10.4. Моделирование переключателей

- •6.3. Решение прямой и обратной задач в системе моделирования

- •6.3.1. Постановка прямой и обратной задач

- •6.3.2. Решение прямой задачи

- •6.3.2.1. Блок-диаграмма модели

- •6.3.2.2. Программа модели

- •6.3.2.3. Ввод текста программы модели, исправление ошибок и проведение моделирования

- •6.3.3. Решение обратной задачи

- •6.4. Пример построения моделей с оку, мку и списками пользователя

- •6.4.1. Модель процесса изготовления изделий на предприятии. Прямая задача

- •6.4.1.1. Постановка задача

- •6.4.1.2. Исходные данные

- •6.4.1.3. Задание на исследование

- •6.4.1.4. Уяснение задачи на исследование

- •6.4.1.5. Блок-диаграмма модели

- •6.4.1.6. Программа модели

- •6.4.2. Модель процесса изготовления изделий на предприятии. Обратная задача

- •6.4.2.1. Постановка задачи

- •6.4.2.2. Программа модели

- •6.5. Уменьшение числа объектов в модели

- •6.5.1. Постановка задачи

- •6.5.2. Исходные данные

- •6.5.3. Задание на исследование

- •6.5.4. Блок-диаграмма модели

- •6.5.5. Программа модели

- •6.6. Применение матриц, функций и изменение версий модели

- •6.6.1. Постановка задачи бизнес-процесса

- •6.6.2. Уяснение задачи

- •6.6.3. Программа модели

- •6.7. Моделирование неисправностей одноканальных устройств

- •6.7.1. Постановка задачи

- •6.7.2. Исходные данные

- •6.7.3. Задание на исследование

- •6.7.4. Уяснение задачи

- •6.7.5. Программа модели

- •6.8. Моделирование неисправностей многоканальных устройств

- •6.8.1. Постановка задачи

- •6.8.2. Программа модели

- •7. Лекция: Организация компьютерных экспериментов

- •7.1. Дисперсионный анализ (отсеивающий эксперимент). Прямая задача

- •7.2. Регрессионный анализ (оптимизирующий эксперимент). Прямая задача

- •7.3. Дисперсионный анализ (отсеивающий эксперимент). Обратная задача

- •7.3.1. Постановка задачи

- •7.3.2. Исходные данные

- •7.3.3. Задание на исследование

- •7.3.4. Уяснение задачи на исследование

- •7.3.5. Программа модели

- •7.3.6. Проведение экспериментов

- •8. Лекция: Разработка имитационных моделей в виде приложений с интерфейсом

- •8.1. Применение текстовых объектов и потоков данных

- •8.1.1. Блок open

- •8.1.2. Блок close

- •8.1.3. Блок read

- •8.1.4. Блок write

- •8.1.5. Блок seek

- •8.2. Разработка модели в gpss World

- •8.2.1. Постановка задачи

- •8.2.2. Программа модели

- •8.3. Создание стартовой формы приложения - имитационной модели

- •8.3 Добавление компонент в стартовую форму имитационной модели

- •8.3.1. Добавление полей редактирования

- •8.3.2. Добавление меток

- •8.3.3. Добавление компонент для ввода и вывода данных, представленных в виде таблиц

- •8.3.4. Добавление командных кнопок

- •8.4. События и процедуры обработки событий

- •8.4.1. События

- •8.4.2. Разработка процедур обработки событий для кнопок

- •8.4.3. Разработка процедур обработки событий для полей редактирования

- •8.4.4. Модификация программы имитационной модели

- •8.5. Работа с приложением

5.7. Однофакторный дисперсионный анализ

В современной жизни - военной и гражданской часто возникают проблемы, решение которых требует научного обоснования.

Однотипны ли патроны для конкретного образца стрелкового вооружения, выпускаемые на разных заводах?

Однородны ли, например, автоматы, выпускаемые на разных заводах?

Здесь в качестве исследуемого фактора выступают заводы. Разные, но однотипные по назначению - варианты фактора, которые можно трактовать как уровни факторов.

Аналогичная задача возникает при сравнении однотипных изделий, вырабатываемых с применением различных технологий. Здесь подлежит анализу фактор - технология производства.

Эти и подобные задачи являются задачами однофакторного дисперсионного анализа (ОДА).

Иногда возможны задачи одновременного исследования влияния двух и более факторов. Например, чем объяснить рассеивание попаданий в цель: конструкторскими особенностями стрелкового вооружения, выпущенного на разных заводах, или различиями в подготовке стрелков?

Исследованием влияния факторов и занимается факторный дисперсионный анализ.

Мы рассмотрим ОДА, наиболее актуальный анализ на практике. Теория рассматривает и многофакторный дисперсионный анализ. В нем процедуры подобны тем, которые мы рассмотрим в ОДА. Усложняются только расчеты и при необходимости, зная ОДА, овладеть методикой многофакторного дисперсионного анализа, не составит труда.

Эксперимент для выполнения ОДА состоит в накоплении результатов измерений контролируемого параметра (угла, расстояния, наработки на отказ некоторого изделия и т. д.) при каждом варианте исследуемого фактора.

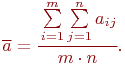

Введем обозначения:

- число вариантов фактора;

- число измерений при каждом варианте;

![]() -

результат каждого измерения;

-

результат каждого измерения;

![]() -

номер варианта фактора;

-

номер варианта фактора;

- номер измерения.

Схема эксперимента заключается в следующем.

Производится измерений контролируемого параметра при вариантах фактора.

В принципе, число измерений может быть разным для каждого варианта фактора. Ход дальнейших рассуждений от этого не меняется.

Результаты эксперимента сводятся в таблицу (табл. 5.7).

Вопрос:

влияют ли варианты фактора на точность

измерений? Или, говоря языком математической

статистики, являются результаты ![]() измерений

выборкой одной генеральной совокупности,

или нет? Если да, то варианты фактора

несущественны, если нет, то существенны.

измерений

выборкой одной генеральной совокупности,

или нет? Если да, то варианты фактора

несущественны, если нет, то существенны.

Будем исходить из следующей нулевой гипотезы:

наблюдения каждого варианта независимы;

наблюдения каждого варианта имеют нормальное распределение;

имеют одинаковую дисперсию ;

имеют одинаковые центры рассеивания.

Таблица 5.7. Результаты эксперимента |

|||||||

№ варианта |

Номер измерения |

Средние значения |

|||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Очевидно,

если систематические ошибки вариантов

не одинаковы, следует ожидать повышенного

рассеивания выборочных средних ![]() .

.

Для подтверждения или отрицания выдвинутой нулевой гипотезы об идентичности вариантов фактора проведем дисперсионный анализ.

Общее

среднее арифметическое по всем ![]() измерениям:

измерениям:

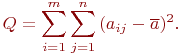

Сумма квадратов отклонений по всем измерений, то есть по данным всего эксперимента:

Эту сумму квадратов отклонений можно разложить на два независимых слагаемых:

Обозначим:

Что

такое ![]() и

и ![]() ?

?

- сумма квадратов отклонений между вариантами фактора, так как - среднее значение измеренного параметра -го варианта фактора;

- характеризует отклонения внутри каждого варианта.

Если принятая гипотеза о равенстве центров рассеивания и дисперсий верна, тогда все наблюдений значений можно рассматривать как выборку из одной и той же нормальной совокупности с очевидной несмещенной оценкой дисперсии:

![]()

Можно показать, что величина

![]()

имеющая

распределение

со

степенями свободы ![]() ,

является оценкой дисперсии

.

,

является оценкой дисперсии

.

И величина

![]()

имеющая

распределение

со

степенями свободы ![]() ,

также является оценкой дисперсии

.

,

также является оценкой дисперсии

.

Из сказанного следует, что критерий

при нашей гипотезе и независимости и (это можно доказать) имеет F -распределение с и степенями свободы.

А дальше мы уже знаем, как поступить:

выбираем уровень значимости ;

вычисляем число ;

из таблицы по величине

находим

.

находим

.

Если окажется

![]()

то есть мы попали в область маловероятных значений , то выдвинутая гипотеза не подтверждается. А это значит, что варианты фактора не однотипны. Но если

![]()

то гипотеза об однородности вариантов фактора подтверждается, конечно, в рамках допустимого риска.

Пример 5.5. Необходимо проверить однотипность патронов к автомату Калашникова, изготовленных на трех заводах.

Для получения необходимых для дисперсионного анализа данных автомат закрепили в специальном станке и сделали из него по 50 выстрелов патронами каждого завода. По результатам стрельбы измерялись радиальные отклонения пробоин от точки прицеливания.

Результаты измерений приведены в табл. 5.8.

Таблица 5.8. Результаты стрельбы |

|||||||||

Заводы |

Эксперименты и отклонения, см |

||||||||

1 |

2 |

3 |

… |

26 |

27 |

… |

49 |

50 |

|

№ 1 |

3 |

2 |

1 |

… |

4 |

3 |

… |

1 |

3 |

№ 2 |

2 |

0 |

4 |

… |

3 |

2 |

… |

2 |

3 |

№ 3 |

2 |

3 |

3 |

… |

1 |

0 |

… |

1 |

5 |

Решение

Проверяем исходную гипотезу: патроны, выпускаемые на трех разных заводах, баллистически однотипны.

При выборе уровня значимости исходим из того, что более опасна ошибка второго рода - подтвердить ошибочный выбор. Примем .

Число

вариантов фактора: ![]() .

.

Число

измерений: ![]() .

.

При вычислениях опустим очевидные элементарные арифметические детали.

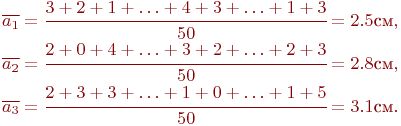

Средние отклонения пробоин при стрельбе патронами заводов № 1, № 2, № 3 равны соответственно:

Среднее отклонение по 150 выстрелам:

![]()

Средний квадрат расхождений между вариантами факторов:

Число

степеней свободы: ![]() .

.

Средний квадрат расхождений внутри вариантов:

Число степеней свободы:

![]()

Расчет F -критерия:

![]()

По

табл. П.2 при ![]() верхних

пределов уклонения величины

и

имеющихся степенях свободы 2 и 147

находим

верхних

пределов уклонения величины

и

имеющихся степенях свободы 2 и 147

находим ![]() .

Величина

определена

при

.

Величина

определена

при ![]() ,

так как табличные значения при

,

так как табличные значения при ![]() не

определены. Нетрудно убедиться, что

такое приближение вполне допустимо.

не

определены. Нетрудно убедиться, что

такое приближение вполне допустимо.

Поскольку ![]() ,

делаем вывод о том, что выдвинутая

гипотеза об однотипности партий патронов,

выпускаемых тремя разными заводами, не

опровергается (в пределах принятого

уровня значимости).

,

делаем вывод о том, что выдвинутая

гипотеза об однотипности партий патронов,

выпускаемых тремя разными заводами, не

опровергается (в пределах принятого

уровня значимости).