Социально-психологические вопросы в теории развития Фрейда

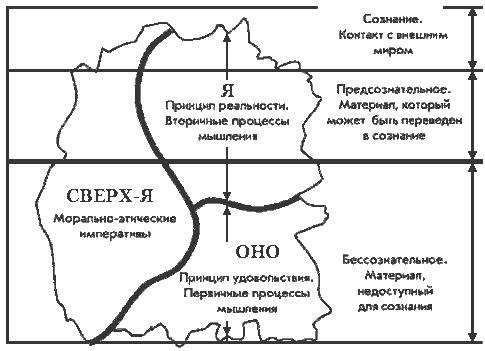

Люди находятся в состоянии постоянного конфликта, истоки которого лежат в другой, более обширной сфере психической жизни - в неосознаваемых сексуальных и агрессивных побуждениях. Он первым охарактеризовал психику как поле боя между непримиримыми силами инстинкта, рассудка и сознания.

Личность человека развивается под действие социальной и внутренней среды. Вся теория построена именно на внутреннем развитии личности, на процессах которые происходят в ней и в значительно меньшей степени на социальной природе личности. Если ид, по Фрейду - это природные инстинкты, то супер- эго имеет именно социальную основу. Желания ид и моральные ценности супер- эго порождают внутренние конфликты, тревогу которые человек пытается разрешить с помощью защитных механизмов. Естественно все это влияет на отношение индивида с окружающей средой. Например, если ребенок не смог преодолеть и зафиксировался на фаллической стадии развития, дальнейшие построение отношений с противоположным полом, может быть затрудненно. Если индивид не сможет подавить инстинкты, которые заложены в нем, они могут причинить много вреда для него самого и для окружающих его людей.

Фрейд считал, что основа личности формируется к концу пятого года жизни ребенка, а последующий рост является продолжением развития базовой структуры. Развитие личности формируется на основе четырех источников напряжения: процессов физиологического роста, конфликтов, фрустрации и угроз. Из-за этих источников напряжения следует, что личность вынуждена овладеть новыми способами интенсификации напряжения. Фрейд выделил два метода, с помощь которых человек может обучиться разрешению этих источников.

Идентификация- это метод, с помощью которого человек приписывает себе черты другого человека и делает их частью своей личности. Напряжение редуцируется с помощью, моделирования своего поведение по чьему- то другому.

Смещение- это метод замены неблагоприятных объектов, на более безопасные. Оно определяется двумя факторами: насколько замещающий, объект похож на оригинальный и принятие этого объекта обществом.

Фрейд также предполагал, что у эго есть защитные механизмы, которые существую что бы снизить давление тревоги на него. Важнейшими из них являются вытеснение, проекция, формирование реакции, фиксация и регрессия. Их отличает то, что они действуют бессознательно( человек не подозревает о их существовании) и искажают реальность.

Вытеснение возникает когда значимый объект или ситуация с ним являются под нравственным запретом, он заменяется чем то другим, более приемлемым, которое тоже будет вызывать напряжение, но с ним будет легче совладать. Вытесненным может быть человек, воспоминание связанные с ним и чувства.

С помощью проекции невротическая или моральная тревога превращается в объективный страх. Заменяя большую опасность меньшей, проекция снижает тревогу а также с помощью у человека появляется возможность проявлять свои импульсы под видом защиты.

Формирование реакции- это защитный механизм, позволяющий, заместить в сознании импульс, вызывающий тревогу, или чувство его противоположностью.

Фиксация происходит, когда повышен уровень тревоги, на каком либо уровне развития, нормальное развитие может временно или окончательно приостановиться.

Когда человек сталкивается с травматическими переживаниями, он отступает на более раннюю ступень своего развития.

Первые пять лет ребенка играют решающую роль в развитии и формировании личности. Каждая стадия развития определяется особенностями реагирования определенных телесных зон.

Стадии |

Период |

Зона сосредоточения либидо |

Задачи и опыт, соответствующие данному уровню развития |

Возможные последствия фиксации на данном уровне развития |

оральная |

0-18 месяцев |

Рот (сосание, кусание, жевание) |

Отвыкание (от груди). Отделение себя от материнского тела |

Возникновение зависимости. Создание основы для широкой системы интересов, отношений, характерных черт. |

анальная |

1,5-3 года |

Анус (удержание или выталкивание фекалий) |

Приучение к туалету (самоконтроль) |

Формирование специфических черт и ценностей |

фаллическая |

3-6 лет |

Половые органы (мастурбация) |

Идентификация со взрослыми того же пола, выступающие в роли образца для подражания |

Фиксация приводит к невротическим моделям поведения, установление формирование будущей модели поведения с людьми противоположного пола |

латентная |

6-12 лет |

Отсутствует (сексуальное бездействие) |

Расширение социальных контактов со сверстниками |

|

генитальная |

Пубертат (половое созревание) |

Половые органы (способность к гетеросексуальным отношениям) |

Установление интимных отношений или влюбленность; внесение своего трудового вклада в общество |

Проявление сексуальной аттракции, социализации, групповой активности, профессиональное определение, подготовка к женитьбе и совместной жизни |

Социально-психологические вопросы в теории развития Эриксона

Человек в течение жизни проходит через несколько универсальных для всего человечества стадий. Процесс развертывания этих стадий регулируется в соответствии с эпигенетическим принципом созревания. Под этим Эриксон понимает следующее:

"1) в принципе, личность развивается ступенчато, переход от одной ступени к другой предрешен готовностью личности двигаться в направлении дальнейшего роста, расширения сознаваемого социального кругозора и радиуса социального взаимодействия;

2) общество, в принципе, устроено так, что развитие социальных возможностей человека принимается одобрительно, общество пытается способствовать сохранению этой тенденции, а также поддерживать как надлежащий темп, так и правильную последовательность развития" (Erikson, 1963a, р. 270).

Эриксон разделил жизнь человека на восемь отдельных стадий психосоциального развития Я. Эти стадии являются результатом эпигенетически развертывающегося "плана личности", который наследуется генетически. Эпигенетическая концепция развития базируется на представлении о том, что каждая стадия жизненного цикла наступает в определенное для нее время ("критический период"), а также о том, что полноценно функционирующая личность формируется только путем прохождения в своем развитии последовательно всех стадий. Кроме того, согласно Эриксону, каждая психосоциальная стадия сопровождается кризисом – поворотным моментом в жизни индивидуума, который возникает как следствие достижения определенного уровня психологической зрелости и социальных требований, предъявляемых к индивидууму на этой стадии. Характерные для индивидуума модели поведения обусловлены тем, каким образом в конце концов разрешается каждая из этих задач или как преодолевается кризис. Конфликты играют жизненно важную роль в теории Эриксона, потому что рост и расширение сферы межличностных отношений связаны с растущей уязвимостью функций Я на каждой стадии. В то же время он отмечает, что кризис означает "не угрозу катастрофы, а поворотный пункт, и тем самым онтогенетический источник как силы, так и недостаточной адаптации".

Каждый психосоциальный кризис, если рассматривать его с точки зрения оценки, содержит и позитивный, и негативный компоненты. Если конфликт разрешен удовлетворительно (то есть на предыдущей стадии Я обогатилось новыми положительными качествами), то теперь Я вбирает в себя новый позитивный компонент (например, базальное доверие и самостоятельность), и это гарантирует здоровое развитие личности в дальнейшем. Напротив, если конфликт остается неразрешенным или получает неудовлетворительное разрешение, развивающемуся Я тем самым наносится вред, и в него встраивается негативный компонент (например, базальное недоверие, стыд и сомнения). Хотя на пути развития личности возникают теоретически предсказуемые и вполне определенные конфликты, из этого не следует, что на предшествующих стадиях успехи и неудачи обязательно одни и те же. Качества, которые Я приобретает на каждой стадии, не снижают его восприимчивости к новым внутренним конфликтам или меняющимся условиям (Erikson, 1964a). Задача состоит в том, чтобы человек адекватно разрешал каждый кризис, и тогда у него будет возможность подойти к следующей стадии развития более адаптивной и зрелой личностью.

Все восемь стадий развития в психологической теории Эриксона представлены в табл. 5-1. В крайнем левом столбце перечислены стадии; во втором столбце указан приблизительный возраст их наступления; в третьем противопоставлены позитивные и негативные компоненты каждой стадии; в крайнем столбце справа перечислены сильные стороны Я или его достоинства, приобретаемые благодаря успешному разрешению каждого кризиса. В соответствии с принципом эпигенезиса, каждая стадия основывается на разрешении и осмыслении предшествовавших психосоциальных конфликтов. Эриксон выдвинул предположение, согласно которому все кризисы в той или иной степени имеют место с самого начала постнатального периода жизни человека и для каждого из них есть приоритетное время наступления в генетически обусловленной последовательности развития.

Таблица 5-1 Восемь стадий психосоциального развития

Стадия |

Возраст |

Психосоциальный кризис |

Сильная сторона |

1. Орально-сенсорная |

Рождение – 1 год |

Базальное доверие – базальное недоверие |

Надежда |

2. Мышечно-анальная |

1 – 3 года |

Самостоятельность – стыд и сомнение |

Сила воли |

3. Локомоторно-генитальная |

3 – 6 лет |

Инициативность – вина |

Цель |

4. Латентная |

6 – 12 лет |

Трудолюбие – неполноценность |

Компетентность |

5. Подростковая |

12 – 19 лет |

Самотождественность Я – ролевое смешение |

Верность |

6. Ранняя зрелость |

20 – 25 лет |

Близость – изоляция |

Любовь |

7. Средняя зрелость |

26 – 64 года |

Продуктивность – застой |

Забота |

8. Поздняя зрелость |

65 лет – смерть |

Цельность Я – отчаяние |

Мудрость |

Полагая, что перечисленные восемь стадий представляют собой универсальную особенность человеческого развития, Эриксон указывает при этом на культурные различия в способах разрешения проблем, присущих каждой стадии. Например, ритуал посвящения в юноши существует во всех культурах, но очень широко варьирует и по форме проведения, и по влиянию на человека. Более того, Эриксон считает, что в каждой культуре наличествует "решающая координация" между развитием индивидуума и его социальным окружением. Речь идет о координации, называемой им "зубчатым колесом жизненных циклов" – законе согласованного развития, согласно которому развивающейся личности общество оказывает помощь и поддерживает ее именно тогда, когда она особенно в этом нуждается. Таким образом, с точки зрения Эриксона, потребности и возможности поколений переплетаются. Эта сложная модель обоюдной зависимости между поколениями отражена в его концепции взаимозависимости.

Социально-психологические вопросы развития в теории Бандуры.

Социально-психологические вопросы развития в теории Фрейда

Социально-психологические вопросы развития в теории Эриксона

Социально-психологические проблемы развития в теории Олпорта

Социально-психологические проблемы развития в теориях Уотсона и Скиннера

Социально-психологические факторы развития

Социально-психологический подход к проблеме развития

Строение культуры.

Структурно-диалектическая теория развития

Теория морального развития Колберга.

Теория морального развития Пиаже

Теория развития и организация педагогической практики

Феноменологический подход к проблеме развития

Формальный подход к пониманию развития