- •Глава V. Типовые оптические приборы

- •§4.1. Глаз как оптическая система.

- •§4.2. Лупа

- •4.3. Микроскоп

- •§4.4. Зрительные трубы

- •§4.5. Фотографические системы

- •§4.6. Проекционные системы

- •Глава V. Фотометрические понятия и единицы

- •§5.1. Энергетические характеристики излучения

- •§5.2. Светотехнические характеристики излучения

- •§5.3. Потери света в оптической системе

- •Глава V. Источники излучения

- •§6.1. Основные законы теплового излучения

- •§6.2. Излучение реальных тел, тепловые источники

- •§6.3. Газоразрядные источники

- •§6.4. Лазеры

- •§6.5. Светодиоды

- •Глава V. Приёмники излучения

- •§7.1. Классификация приёмников излучения,

- •§7.2. Характеристики фотоприёмников

- •§7.3. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом

- •§7.4. Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом

- •Глава vш. Оптические методы контроля, применяемые

- •§8.1. Контроль качества полированных поверхностей по

- •§ 8.2. Метод определения толщины эпитаксиальных слоёв

§7.4. Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом

Фоторезисторы представляют собой полупроводниковую пластину с контактами, которая при освещении уменьшает своё сопротивление в результате внутреннего фотоэффекта. Спектральные характеристики фоторезисторов определяются свойствами используемых полупроводниковых материалов.

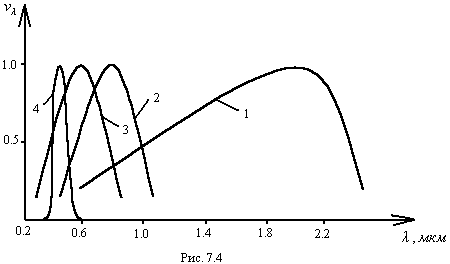

На рис. 7.4 показаны спектральные характеристики фоторезисторов из сернистого свинца (тип ФС-А) – кривая 1, из селенида кадмия (тип ФС-Д) – кривая 2, из поликристаллов сернистого кадмия (тип ФС-К) – кривая 3 и монокристаллов сернистого кадмия (тип ФС-КМ) – кривая 4.

Фоторезисторы

характеризуются краткостью изменения

сопротивления под действием света

![]() ,

которая для различных типов резисторов

лежит в пределах 1,210.

Постоянные времени фоторезисторов

составляют 10-210-5

с.

Порог чувствительности фоторезисторов

определяется дрейфом темнового

сопротивления и шумами различных

видов.

,

которая для различных типов резисторов

лежит в пределах 1,210.

Постоянные времени фоторезисторов

составляют 10-210-5

с.

Порог чувствительности фоторезисторов

определяется дрейфом темнового

сопротивления и шумами различных

видов.

Характеристики фоторезисторов сильно зависят от температуры. Темновое сопротивление и чувствительность с ростом температуры уменьшаются, а инерционность увеличивается.

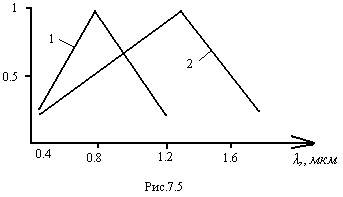

Фотодиоды и фототранзисторы. Фотодиоды могут работать в двух режимах – фотогенераторном и фотодиодном. В фотогенераторном режиме источник внешнего напряжения отсутствует. В фотодиодном режиме к фотодиоду прикладывается внешнее напряжение. При отсутствии облучения под действием этого напряжения проходит лишь небольшой темновой ток, а при освещении p – n перехода ток увеличивается в зависимости от интенсивности излучения. На рис. 7.5 показаны спектральные характеристики кремниевых (кривая 1) и германиевых (кривая 2) фотодиодов. Частотный диапазон фотодиодов лежит в пределах 0.11 МГц. Специальные фотодиоды имеют частотный диапазон до 109 Гц. Интегральная чувствительность фотодиодов составляет 320 .

В фототранзисторе совмещены фотодиод и

усилитель тока. Интегральная

чувствительность фототранзисторов

составляет 70100

.

Некоторые типы фотодиодов ФД-1, ФД-9К,

фототранзисторов ФТ-1К, ФТК-3.

фототранзисторе совмещены фотодиод и

усилитель тока. Интегральная

чувствительность фототранзисторов

составляет 70100

.

Некоторые типы фотодиодов ФД-1, ФД-9К,

фототранзисторов ФТ-1К, ФТК-3.

Фотоварикапы. Принцип действия фотоварикапа основан на изменении ёмкости p–n перехода при действии потока оптического излучения.

Глава vш. Оптические методы контроля, применяемые

в производстве интегральных схем.

§8.1. Контроль качества полированных поверхностей по

картинам отражения лазерного света

К ачество

полированных поверхностей обычно

контролируют с помощью микроскопов,

например МИМ - 7 или МИМ - 4. Однако

микроскопы имеют малое поле зрения,

что не позволяет контролировать

всю пластину и отдельные протяжённые

виды дефектов – плавные неровности,

завалы по краям при химической полировке

и т.д.

ачество

полированных поверхностей обычно

контролируют с помощью микроскопов,

например МИМ - 7 или МИМ - 4. Однако

микроскопы имеют малое поле зрения,

что не позволяет контролировать

всю пластину и отдельные протяжённые

виды дефектов – плавные неровности,

завалы по краям при химической полировке

и т.д.

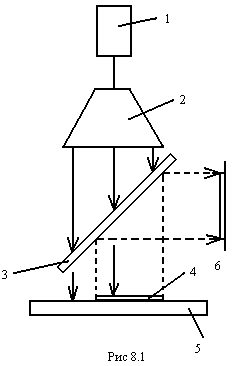

Контроль таких дефектов можно осуществлять освещая поверхность параллельным или расходящимся лучом лазера и анализируя визуально картины отражения лучей от полированной поверхности. Схема лазерной установки, применяемой для этой цели показана на рис. 8.1. Луч лазера 1 проходит через расширяющую систему 2 и полупрозрачное зеркало 3 и отражаясь от полупроводниковой пластины 4, лежащей на поглощающем основании, а затем и от зеркала 3 попадает

на экран 6. При освещении полированных поверхностей когерентным светом изгибы, перекосы, неровности отражают лучи под разными углами, что приводит к интерференции. Возникающая при этом интерференционная картина хорошо заметна и однозначно связана с конкретным видом дефектов поверхности.

Такой метод контроля качества полированных пластин реализуется на установках УКП – 1 и УКП – 2, в которых вместо экрана 6 установлена передающая трубка телевизионной системы, а изображение получается на экране видеоконтрольного устройства.

Если

между полупрозрачным зеркалом 3 и

пластиной 4 ввести эталонный оптический

клин, то такая установка может быть

использована для измерения прогиба

полупроводниковых пластин. Поверхность

пластины 4 с помощью юстировочных

винтов (на рисунке 8.1 не показаны)

устанавливается параллельно нижней

поверхности эталонного клина. На

экране видеоконтрольного устройства

при этом наблюдаются кольца

интерференции. Каждое кольцо соответствует

половине длины волны (~0,32 мкм).

Суммарный прогиб при этом равен

произведению

![]() на число наблюдаемых колец.

на число наблюдаемых колец.