1. Введение

Исследование электрических полей в околоземном пространстве и их взаимодействия с окружающей средой является одним из актуальных направлений развития современной радиофизики. Это обусловлено существенным влиянием этих процессов на условия распространения радиоволн различных диапазонов и, как следствие, на работу систем радиосвязи, радиолокации, радионавигации, радиометеорологии, аэрокосмических систем. При этом наименее изученными на данный момент являются электродинамические процессы в мезосфере (средней атмосфере).

Традиционно мезосфера считалась электрически пассивным, но очень важным с точки зрения условий распространения радиоволн элементом глобальной атмосферной электрической цепи. Чувствительность состояния этой области атмосферы к внешним возмущениям разнообразной природы стала одной из причин, вызвавшей быстрое развитие методов диагностики мезосферных параметров, включая и радиофизические методы.

Открытие в 70-х годах с помощью прямых ракетных измерений существования мощных мезосферных электрических полей с напряженностью поля от единиц до десятка В/м положило начало развитию представлений о мезосфере, как об активном элементе глобальной атмосферной электрической цепи. При этом мощные мезосферные электрические поля могут существенно (до нескольких раз и более) возмущать основные параметры нижней ионосферы, что влечет за собой изменение условий ионосферного распространения радиоволн различных диапазонов. В частности, изменения проводимости нижней ионосферы (области D) под действием этих полей приводит к существенному изменению характеристик верхней границы волновода Земля – область D ионосферы, в котором распространяются НЧ и ОНЧ радиосигналы. Таким образом, данная курсовая работа посвящена актуальному вопросу, имеющему большое научное и практическое значение, – изучению влияния мезосферного электричества на проводимость нижней ионосферы.

Работа состоит из введения, двух разделов и заключения. В первом разделе рассматриваются возмущения, возникающие на нижней границе ионосферы при взаимодействии мощных мезосферных электрических полей с ионосферной плазмой. Во втором разделе изучается влияние этих возмущений на изменения проводимости нижней части области D ионосферы.

В заключении приведены основные результаты курсовой работы.

2. Влияние мощных мезосферных электрических полей на параметры нижней ионосферы

В настоящее время существует ряд результатов прямых (с помощью ракетных методов [1–5]) и дистанционных (с помощью метода частичных отражений [6–10]) измерений мощных электрических полей на высотах мезосферы. Напряженности наблюдаемых электрических полей достигали величин до 1 В/м и больше. Анализ существующих экспериментальных данных позволил сделать некоторые предварительные выводы о свойствах этих полей: значительная изменяемость во времени, существуют довольно значительные интервалы времени, на которых локальные мощные электрические поля практически отсутствуют; пространственная ограниченность по высоте области существования (для мезосферы – приблизительно 55–75 км).

Для оценки влияния

вариаций напряженности мезосферного

электрического поля на параметры нижней

ионосферы можно использовать систему

уравнений баланса электронной концентрации

![]() ,

температуры электронов

,

температуры электронов

![]() и концентрации положительных ионов

и концентрации положительных ионов

![]() в слоисто-неоднородной слабоионизированной

плазме, дополненную законом Ома в

дифференциальной форме и условием

квазинейтральности [6–11]:

в слоисто-неоднородной слабоионизированной

плазме, дополненную законом Ома в

дифференциальной форме и условием

квазинейтральности [6–11]:

(1.1)

(1.1)

(1.2)

(1.2)

![]() (1.3)

(1.3)

![]() (1.4)

(1.4)

![]() (1.5)

(1.5)

где

![]() – скорость

ионообразования,

– скорость

ионообразования,

![]() – эффективная

частота отлипания электронов от

отрицательных ионов,

– эффективная

частота отлипания электронов от

отрицательных ионов,

![]() ,

,

![]() – концентрация

отрицательных ионов,

– концентрация

отрицательных ионов,

![]() – эффективная

частота прилипания электронов к

нейтральным частицам,

– эффективная

частота прилипания электронов к

нейтральным частицам,

![]() – эффективный

коэффициент диссоциативной рекомбинации

электронов и положительных ионов,

– эффективный

коэффициент диссоциативной рекомбинации

электронов и положительных ионов,

![]() – эффективный

коэффициент ион-ионной рекомбинации,

– эффективный

коэффициент ион-ионной рекомбинации,

![]() – коэффициент

амбиполярной диффузии,

– коэффициент

амбиполярной диффузии,

![]() – коэффициент

турбулентной диффузии,

– коэффициент

турбулентной диффузии,

![]() – постоянная

Больцмана,

– постоянная

Больцмана,

![]() – температура

нейтральных частиц,

– температура

нейтральных частиц,

![]() – средняя

доля энергии, теряемая электроном при

одном столкновении с тяжелой частицей,

– средняя

доля энергии, теряемая электроном при

одном столкновении с тяжелой частицей,

![]() – электронная

проводимость плазмы,

– электронная

проводимость плазмы,

![]() – напряженность

мощного мезосферного электрического

поля,

– напряженность

мощного мезосферного электрического

поля,

![]() – энергия,

сообщаемая в среднем электрону плазмы

сторонними источниками нагрева (мощным

мезосферным электрическим полем),

– энергия,

сообщаемая в среднем электрону плазмы

сторонними источниками нагрева (мощным

мезосферным электрическим полем),

![]() – плотность

тока мезосферного источника электрического

поля,

– плотность

тока мезосферного источника электрического

поля,

![]() – эффективная

частота соударений электронов.

– эффективная

частота соударений электронов.

Здесь

![]() (закон Джоуля-Ленца).

(закон Джоуля-Ленца).

Рассмотрим область ионосферы в окрестности высоты ее начала z = 60 км (верхняя граница приземного волновода). Учтем, что электронная проводимость постоянного тока будет [11]

![]() ,

(1.6)

,

(1.6)

где

![]() и

и

![]() – заряд и масса электрона, соответственно.

Введем также следующие характерные

времена изменений параметров ионосферы

[12, 13]

– заряд и масса электрона, соответственно.

Введем также следующие характерные

времена изменений параметров ионосферы

[12, 13]

![]() (1.7)

(1.7)

![]() (1.8)

(1.8)

![]() (1.9)

(1.9)

где

![]() – время

развития возмущений

– время

развития возмущений

![]() ,

,

![]() – время

развития возмущений

– время

развития возмущений

![]() за счет активизации процессов прилипания,

за счет активизации процессов прилипания,

![]() – время

развития возмущений

за счет изменения ионизационно-рекомбинационного

баланса.

– время

развития возмущений

за счет изменения ионизационно-рекомбинационного

баланса.

Численные

оценки показывают, что в области D

ионосферы

![]() (т. е.

(т. е.

![]() ),

что дает возможность проранжировать

по степени малости характерные временные

масштабы

),

что дает возможность проранжировать

по степени малости характерные временные

масштабы

![]() (

– максимальное число используемых

временных масштабов, в данном случае

(

– максимальное число используемых

временных масштабов, в данном случае

![]() ),

т. е. представить их в виде

),

т. е. представить их в виде

![]() Тогда для

интервала

времени

Тогда для

интервала

времени

![]() из

(1.3), легко

получить уравнение для описания

из

(1.3), легко

получить уравнение для описания

![]() [11–13]:

[11–13]:

(1.10)

(1.10)

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

здесь индексом "0" обозначены

параметры невозмущенной ионосферы. При

этом

,

здесь индексом "0" обозначены

параметры невозмущенной ионосферы. При

этом

![]() ,

то есть возмущения эффективной частоты

соударений электронов выражаются через

возмущения температуры электронов.

Величина возмущений

,

то есть возмущения эффективной частоты

соударений электронов выражаются через

возмущения температуры электронов.

Величина возмущений

![]() также связана с возмущениями

соотношением

также связана с возмущениями

соотношением

![]() .

.

В

квазистационарном случае (![]() )

из (1.10) получаем

)

из (1.10) получаем

(1.11)

(1.11)

Из (1.11) определяются

квазистационарные значения возмущений

температуры электронов

![]() .

При этом [11–13]

.

При этом [11–13]

см

см![]() с

с![]() ,

(1.12)

,

(1.12)

![]() (1.13)

(1.13)

![]() см

см![]() с

,

с

,

![]() см

с

,

см

с

,

где

![]() и

– концентрации молекулярного кислорода

и молекулярного азота в см

и

– концентрации молекулярного кислорода

и молекулярного азота в см![]() ,

соответственно,

и

приведены в К.

,

соответственно,

и

приведены в К.

Из (1.1)–(1.5) следует,

что установившееся значение возмущенной

электронной концентрации

![]() за счет присутствия мезосферного

электрического поля определяется

выражением

за счет присутствия мезосферного

электрического поля определяется

выражением

(1.14)

(1.14)

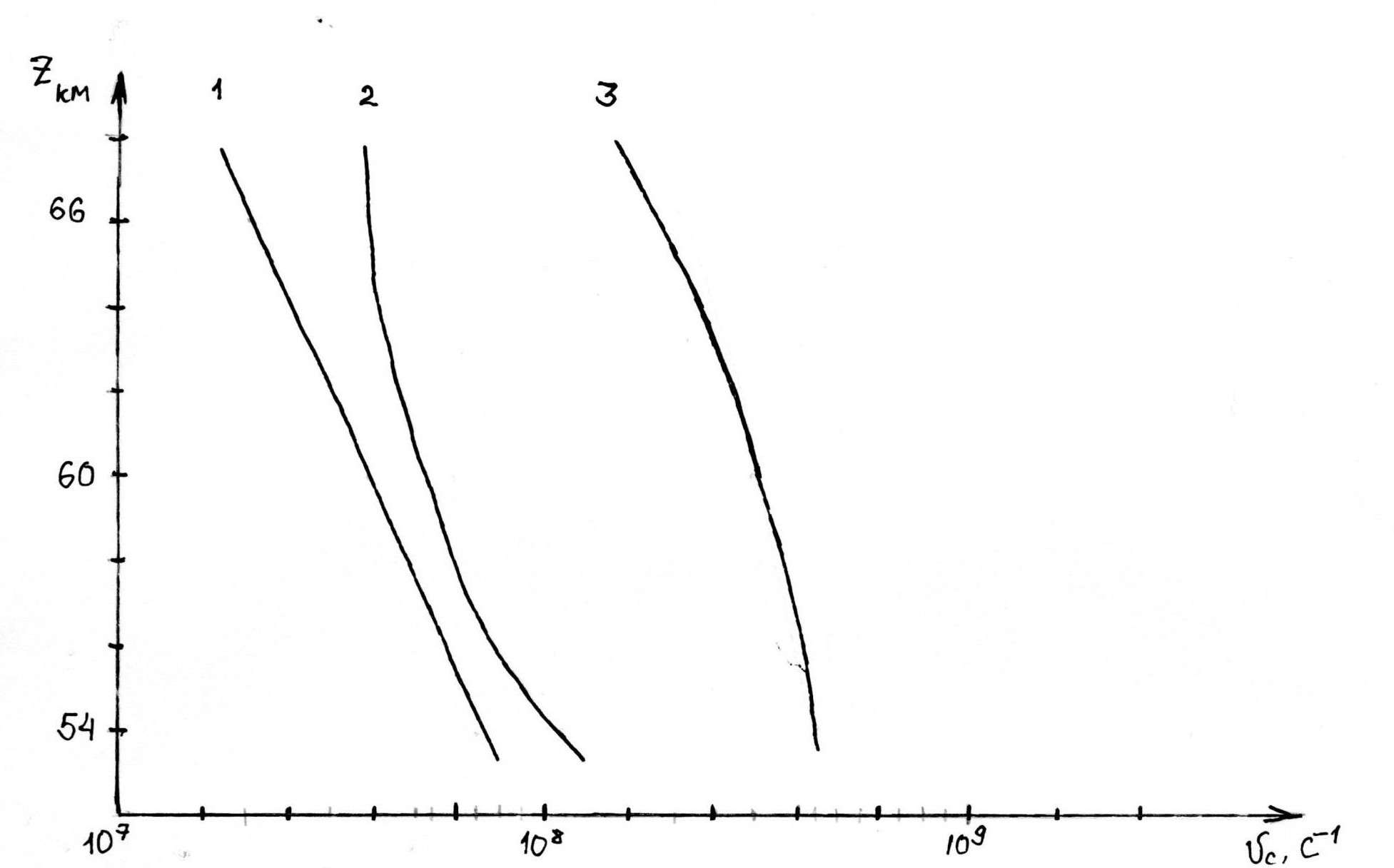

Численные оценки

ожидаемых возмущений высотного профиля

эффективной частоты соударений электронов

в квазистационарном случае для

![]() и

и

![]() (с привлечением результатов работы

[11]) приведены на рис. 1.1. Аналогичные

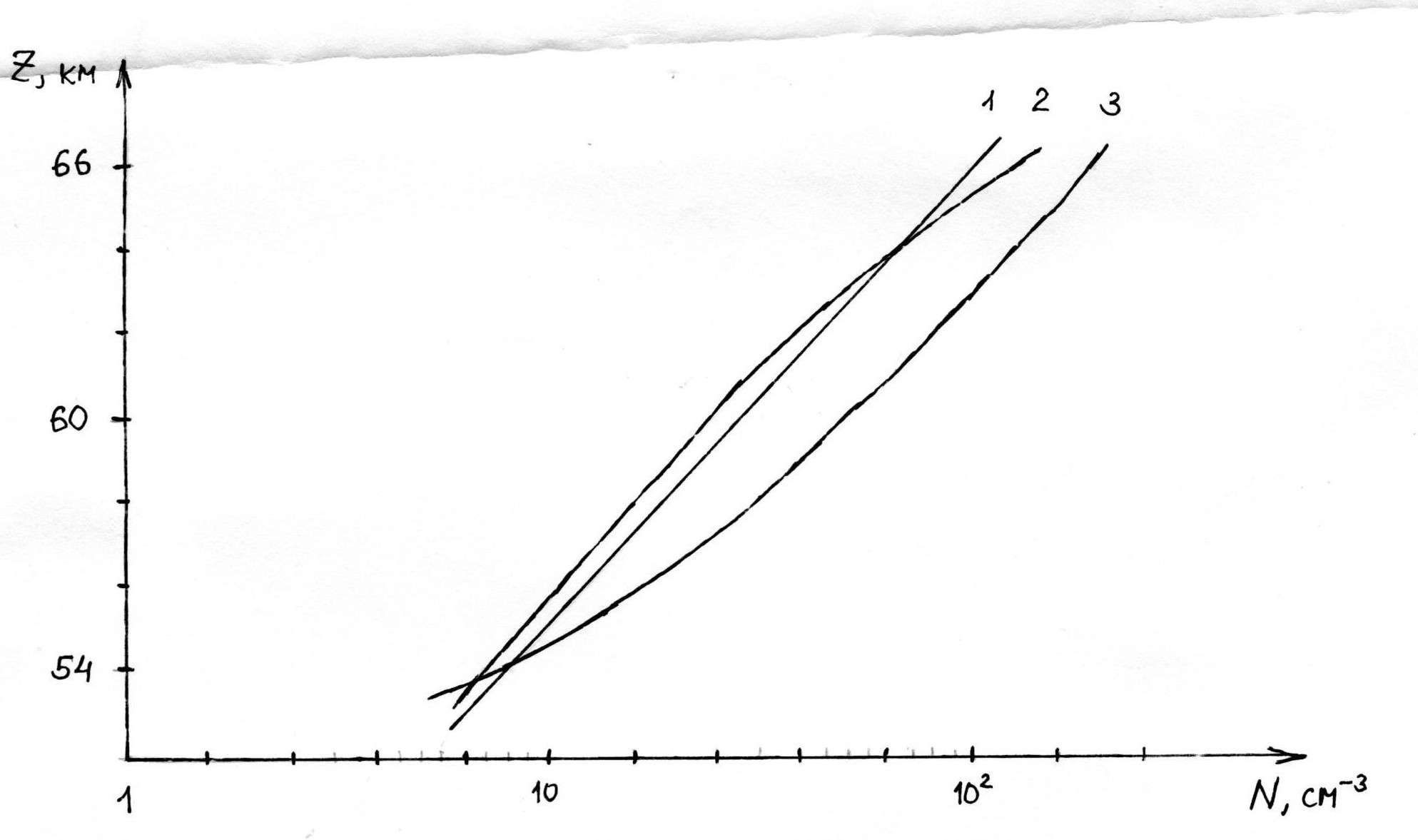

оценки возмущений высотного профиля

концентрации электронов даны на рис.

2.1.

(с привлечением результатов работы

[11]) приведены на рис. 1.1. Аналогичные

оценки возмущений высотного профиля

концентрации электронов даны на рис.

2.1.

Рис 1.1 Высотные

зависимости эффективных частот соударений

1-

![]() ;

2-

;

2-

![]() ;

3 -

;

3 -

![]() .

.

Рис 2.1 Высотные

зависимости электронных концентраций

1 -

![]() ;

2 -

;

2 -

![]() ;

3 -

;

3 -

![]() .

.

Анализ результатов численных расчетов показывает, что преобладающими по своей интенсивности являются первичные быстрые возмущения температуры электронов и отслеживающие их возмущения и . Вторичные возмущения концентрации электронов являются значительно меньшими по интенсивности (до нескольких раз) и значительно более медленными по характерным временам развития и релаксации, чем первичные возмущения и .