- •§1. Концепция Вирджинии Сатир

- •Целост- Доступ к ресур- Свободное использование Сво-

- •§ 2. Психотерапевтический процесс по методике Сатир

- •Сближение

- •Выслушивание

- •Наблюдение

- •2. Промежуточная стадия

- •Смещение фокуса на личность клиента

- •Пересмотр дезадаптивных форм поведения

- •Моделирование конгруэнтного общения

- •Придание направления ходу беседы

- •3. Заключительная стадия

- •Проверка на практике Тренировка

- •Воображаемая репетиция

- •Подчеркивание положительных изменений

- •Закрепление изменений

- •Ободрение

СОДЕРЖАНИЕ

§1. Концепция Вирджинии Сатир |

2 |

Положение 1: Влияние родительской семьи на человека |

2 |

Положение 2: Семья как система |

3 |

Положение 3: Низкая самооценка |

5 |

Положение 4: Потенциал целостной личности |

6 |

Положение 5: Процессуальный подход |

7 |

Положение 6: Процесс изменений |

12 |

§ 2. Психотерапевтический процесс по методике Сатир |

14 |

1. Начальная стадия |

15 |

2. Промежуточная стадия |

17 |

3. Заключительная стадия |

22 |

Литература |

26 |

Вирджиния Сатир внесла большой вклад в развитие психотерапии: она стояла у истоков семейной психотерапии, оказала сильнейшее влияние на сам психотерапевтический процесс, привнеся сюда новые техники, и способствовала установлению мира на Земле, используя в масштабе международных отношений психотерапевтические техники для работы в семье.

* * *

§1. Концепция Вирджинии Сатир

Отправным пунктом для своей концепции Сатир избрала влияние старших в семье и чувство отверженности. Все учение Сатир можно свести к шести основным идеям:

1.Семья, в которой мы выросли, во многом определяет наше поведение и установки.

2.Семья — это система, а потому она стремится к равновесию, для поддержания которого порой в ход идет навязывание ролей членам семьи, система запретов или нереальные ожидания (в этом случае потребности членов семьи вступают в конфликт друг с другом, и нарушения обеспечены).

3.Нарушения в системе семьи порождают низкую самооценку и защитное поведение, так как человек все равно будет стремиться повысить самооценку и оберегать ее от нападок извне.

4. В каждом человеке достаточно сил для личностного роста и здоровой активной жизни.

5.Всегда есть возможности для личностного роста, но психотерапевтическую работу нужно проводить на уровне «процессов», а не «содержания».

6.Процесс изменений захватывает всего человека и включает несколько стадий.

А теперь обо всём более подробно.

Положение 1: Влияние родительской семьи на человека

Семья, в которой мы выросли, во многом определяет наше поведение и установки.

Сатир замечала, что на протяжении многих веков семья была крайне иерархичной по своей сути, это порождало неравенство, узурпацию власти, дисгармонию в отношениях, конформизм и сводило на нет понятие уникальности человека как личности. В системах с жесткой иерархией:

1)кто-то один захватывает всю власть и навязывает единственно правильный способ «как жить», который все обязаны брать за образец;

2)в трудный момент нужно найти человека, которого можно обвинить во всех грехах;

3)перемены недопустимы.

Подобная система и в грош не ставит неповторимую индивидуальность человека с его оттенками темперамента, талантами, интересами, мыслями, чувствами и потребностями. При таком положении дел теряется индивидуальность, потому что все члены системы, и «правитель» в том числе, должны принести частичку самобытности в жертву системе.

Сатир указывала, что в системах, где отношения строятся на безоговорочном доминировании одного человека и полном подчинении остальных или же когда налицо превосходство кого-то одного над другими, неизбежна узурпация власти, что может повлечь за собой нарушения системы. В этом случае совершенно не важно хорошие отношения между людьми или плохие. К примеру, отношения между мужем и женой, родителем и ребенком, врачом и пациентом, учителем и учеником могут быть вполне теплыми и, тем не менее, порождать узурпацию власти, если предполагается, что кто-то важнее всех остальных. Ребенок, делающий первые шаги в неизвестном для него мире, конечно же, слабее своих родителей, а потому он очень болезненно реагирует на то, когда другие считают его слабым. Особенно если родители просто не знают, как дать ребенку понять, что они уважают его чувства, желания и мнения.

Жестко иерархичная система абсолютно не считается с индивидуальными различиями и уникальностью человека. Члены этой системы не вольны искренне выражать свои чувства, но, чтобы не стать изгоями, обязаны подчиняться авторитетам.

В жестко иерархической системе причинно-следственные связи строго прямолинейны, у каждого события есть только одна причина. Так, ребенок в семье подчас становится причиной якобы всех семейных неурядиц.

Другая отличительная черта жестко иерархичных систем — неприятие перемен. Перемены здесь недопустимы, считается, что они таят в себе скрытую угрозу и могут навлечь большие неприятности. Система опирается на постулат, что единственный путь обеспечить себе безопасность — это всячески поддерживать существующий порядок, избегая любых перемен и сопротивляясь им. А поскольку в семьях, где подрастают дети, перемены неизбежны, родители постоянно сталкиваются с необходимостью как-то реагировать на эти перемены; пугаясь же их, родители делаются все более властными и суровыми.

Положение 2: Семья как система

Семья — это система. Как всякая система, она стремится к равновесию, ради поддержания которого навязываются роли, насаждаются запреты, появляются нереалистичные ожидания; в этом случае потребности отдельных членов семьи не удовлетворяются и, наконец, система дает сбой.

Семья — это система, неизменно стремящаяся к равновесию и плотно держащая человека в своих тисках; впервые Сатир осознала это в 1951 г., проводя психотерапевтические сеансы с молодой женщиной, которую считали больной шизофренией. Пока сеансы проводились один на один с пациенткой, дело шло на поправку, но как только Сатир привлекла к психотерапии мать девушки, все достижения пошли прахом, то же самое случилось, когда она пригласила отца. Но по-настоящему Сатир поняла механизм внутреннего взаимодействия этой семьи лишь тогда, когда появился последний ее член — брат. Когда все были в сборе, стало очевидным, что родители возвели сына в ранг божества, в то время как дочь превратилась в «мальчика для битья».

Опыт, полученный Сатир при работе с этой семьей, послужил базой для развития концепции о том, что семья — это система, новое целостное образование, а не просто сумма отдельных ее составляющих, нужды которой могут всецело подавлять нужды отдельного ее члена.

Сатир убедилась, что рассогласованные семейные системы поддерживают внутреннее равновесие с помощью навязанных ролей, запретов и жестких правил, непререкаемых законов и нереалистичных ожиданий.

Навязанные роли

Сатир изложила свою концепцию навязанных патологических ролей в книге «Психотерапия в семье» (1983), где взяла в качестве примера семью из трех человек, члены которой были разобщены и относились друг к другу с опаской и недоверием. Родители видели в ребенке лишь возможность удовлетворения своих личных потребностей, вменяя ему в обязанность быть то «своим парнем», то «союзником мамы», то «союзником папы», «курьером» или «миротворцем». В результате дети, заклейменные «скверными, больными или сумасшедшими», нередко и ведут себя соответственно. Сатир считает, что в этом случае они берут на себя роль «идентифицированного пациента» — ИП:

«В некоторых семьях ребенок с самого рождения становится ИП, в других же семьях эта роль передается от старших детей. Возможны случаи совмещения этой должности с братом или сестрой.

1.В некоторых семьях иногда все мальчики (или девочки) один за другим или все сразу играют роль ИП.

2.В других семьях, как только ребенок достигает подросткового возраста, он становится ИП.

3.Возможен вариант, когда двое, трое и более детей принимают на себя роль ИП и выполняют ее сообща или по очереди. Или же один берет на себя часть этой роли, а другой ребенок — остальное».

Человек, играющий роль «идентифицированного пациента», чувствует себя двояко: он одновременно бессилен и всемогущ, поскольку амплитуда этой роли довольно широка: от властителя до ничтожества. Родители, твердящие, что ребенок ведет себя «скверно, странно, ненормально», всякий раз подпитывают низкую самооценку и чувство ничтожности у ребенка. В результате потребности ИП загоняются внутрь, он не доверяет окружающим и, парадоксальная вещь, в то же время крайне чувствителен к тому, что о нем думают другие.

Запреты и жесткие правила

Запреты порой держат в тисках всю семью; когда явно, а когда исподволь этот незримый свод законов диктует, что надо думать, чувствовать и как поступать. В семьях с жесткой иерархией во главу угла ставятся такие постулаты: «кто-то должен быть главным», «различия губительны», «должен быть козел отпущения», «нельзя допустить перемен». К тому же свод этих неписаных законов идет рука об руку с постулатом «дурно смотреть, слушать, чувствовать, желать, спрашивать, говорить об этом». Сатир полагала, что запреты, ущемляющие самовыражение, больнее всего ударяют по самооценке и активности человека.

«В некоторых семьях не одобряют и всячески избегают проявлений гнева. В других семьях позволительно показывать свое раздражение в одних случаях и не позволительно в других; или же сцены ярости допускаются в общении между определенными людьми, но запрещены для остальных. Наконец, есть и такие семьи, жизнь в которых напоминает постоянно бурлящий котел. В семьях, где не принято проявлять нежность, дети относятся к посторонним озлобленно. И все же потребность в общении столь велика, что если ее не удается удовлетворить "по-хорошему", то она перерождается в озлобленность и задиристость».

Иногда Сатир называет эти правила «внутренним долгом» или же «жизненно важными убеждениями», говоря, что порой мы, сами того не замечая, следуем им, стремясь заслужить одобрение семьи и боясь стать никому ненужными изгоями; разрушение этих правил для нас смерти подобно.

Нереалистичные ожидания

Сатир считала, что наряду с запретами и навязанными ролями нереалистичные ожидания служат для поддержания хрупкого равновесия в семье с нарушенной системой. В книге «Психотерапия в семье» Сатир всесторонне осветила этот вопрос. Она считает, что нереалистичные ожидания супругов сводятся в основном к тому, что один из супругов ждет, что другой:

—станет для него родителем и исполнит все его желания;

—будет бередить его детские страхи и переживания;

—мечтает о том же, что и он сам;

—вселит в него веру в себя и уважение к своей личности;

—дополнит то, чего ему катастрофически не хватает;

—будет тем существом, которое он будет обвинять в своих же собственных грехах.

Как полагает Сатир, в отношениях «родитель — ребенок» при нереалистичных ожиданиях со стороны родителя он ждет, что ребенок:

—позволит родителю гордиться собой, достигнув чего-нибудь стоящего;

—желает того же, что и родитель, и стремится к этому;

—будет признателен за то, что родитель делает для него;

—хочет поступать во всем так же, как родитель;

—будет заботиться о своем родителе;

—положит конец супружеским ссорам.

Порой родители ждут от ребенка невыполнимого, просто не имея понятия, на что способен ребенок в таком возрасте. Или же наоборот, наивно полагают, что тот будет оставаться на одной стадии развития до бесконечности. Часто ребенок становится объектом нереалистичных ожиданий, которые по своей сути являются проекциями проблем родителя. Он наделяет ребенка качествами какого-то третьего лица и ждет от него соответствующего поведения.

В заключение можно сказать, что разлаженность семейной системы зиждется на нереалистичных ожиданиях, о которых говорилось выше; запретах, повелевающих строго-настрого молчать обо всем, что бы ни происходило в семье; и, наконец, навязанных ролях, тех, что делают ребенка средством решения супружеских конфликтов.

Положение 3: Низкая самооценка

Сбои в семейной системе порождают низкую самооценку и защитное поведение, так как в человеке заложена потребность отстаивать свою самооценку и держать оборону от нападок извне.

Сатир выделяет четыре типа защитного поведения, которые она называет «позы обороны» — заискивание, обвинение, сверхрасчетливость, сбивание с толку:

«Когда мы заискиваем, то принижаем чувство собственного достоинства, позволяем другим командовать нами и постоянно поддакиваем. Заискивание часто скрывается под маской предупредительности, безусловно, уважаемого качества в ряде культур. Но заискивание это отнюдь не предупредительность. Заискивая, мы приносим в жертву чувство собственного достоинства. Мы превращаем в ничто наше самоуважение, всячески давая понять, что мы мелки и ничтожны. С готовностью беря на себя ответственность за все беды и напасти, порой мы рьяно доказываем свою вину, приводя море доводов.

Позиция обвинения — это полная противоположность заискиванию. Огульное обвинение — это искаженное отражение общественных норм, гласящих: никогда не давай себя в обиду, не позволяй садиться себе на шею, не позволяй другим задобрить тебя. Главное — не быть "слабым". В целях самозащиты мы обвиняем кого угодно, только не себя. Осуждая, мы не считаемся ни с кем.

Человек, избравший сверхрасчетливую манеру общения, мучает и себя и других. Сверхрасчетливость означает жизнь по четкой схеме, в мире сухих цифр и сухой логики. Мы начинаем панически боятся проявлений эмоций у себя или других людей. Такое поведение отражает общественные постулаты, о том, что зрелый человек не должен быть трогательным, нежным или слишком эмоциональным.

Четвертый способ защитить себя — сбивать с толку дурачиться и поднимать все на смех. Такая поза — полная противоположность сверхрасчетливости. Человек, на чью долю выпала подобная роль, постоянно суетится. На самом деле, это всего лишь трюк, чтобы отвлечь внимание от обсуждаемого вопроса. Они меняют мнение, как перчатки, и хватаются одновременно за тысячу дел».

Сатир замечала, что люди нередко меняют тактики или перебирают их одну за другой. К примеру, человек начинает заискивания, затем пускает в ход осуждение и напоследок делается педантом. Сатир, однако, подчеркивала, что обычно у человека есть своя излюбленная техника.

Положение 4: Потенциал целостной личности

Каждый человек имеет достаточный потенциал для личностного роста и полноценной жизни.

Сатир отталкивалась от тезиса, что каждый человек имеет достаточный потенциал для здорового и полноценного существования. Этот потенциал включает в себя:

—способность к духовному развитию;

—воображение и вдохновение;

—чувства и ощущения;

—мышление;

—способностью к усвоению нового и изменению себя;

—эмоции;

—способность к экспрессии;

—сочувствие;

—внутреннюю целостность;

—интуицию;

—способность рассуждать разумно;

—природную мудрость;

—способность принимать себя и окружающих, уважать их;

—способность не терять надежду;

—способность к оценке;

—оптимизм;

—чувство привязанности;

—дар любви и возможность быть любимым;

—способность к созиданию и творчеству;

—способность отвечать за свои действия, проявление своих чувств, поведение и брать на себя обязательства;

—способность к сотрудничеству;

—способность признавать и исправлять ошибки;

—способность доверять;

—способность принимать решение и приводить их в исполнение;

—вера в свое будущее;

—способность стремиться и достигать;

—способность просить о помощи;

—мужество совершать поступки.

Мы можем мысленно нарисовать себе «я» человека и его способности примерно так, как это сделано на рисунке:

Философия Сатир о скрытых ресурсах человека заключена в следующем ее высказывании: «Я твердо убеждена, что каждый человек способен к личностному росту, нужно только научить его использовать его собственный потенциал. Вот основная цель психотерапии».

Такие составляющие внутреннего потенциала «я», как лидерство, сочувствие, дальновидность и вера в будущее, выделены Шварцем в книге «Внутренние системы семьи», которая существенно дополняет представления Сатир о природе «я» и системном характере взаимоотношений интрапсихических субличностей, или частей «я».

Положение 5: Процессуальный подход

В каждом человеке заложена способность к личностному росту, просто психотерапию по его стимуляции нужно проводить на уровне процессов, а не содержания.

Считается, что главная задача процессуальной психотерапии Сатир — личностный рост, поскольку она сама нередко повторяла, что в каждом человеке заложен потенциал для этого роста, а психотерапия способна лишь стимулировать его. Сатир сравнивала человека с семечком, в сердцевине которого таится зародыш будущего растения, но для буйного роста ему сперва нужно накопить сил, чтобы суметь продраться сквозь заросли сорняка.

Чтобы избавиться от «сорняков» — дезадаптивных убеждений и форм поведения, — психотерапевт должен в первую очередь улавливать психические состояния, процессы человека, а не замыкаться на заявленной им проблеме. Как говорила Сатир, «проблема сама по себе не является проблемой; проблема в том, как человек справляется с нею».

Содержание — это простое описание проблемы, набор фактов, событий в рамках конкретной ситуации, процесс же обнажает скрытые механизмы системы. Проще говоря, мы можем сказать, что содержание — это «какова» ситуация в целом, а процесс — это «что» ее запускает, «как» работает ее скрытый механизм. Сатир полагала, что это должен усвоить каждый, кто взял на себя труд помогать людям отыскать в себе силы для личного совершенствования, кто хочет постичь суть процессуальной психотерапии, чтобы использовать ее возможности в своей работе. Сами процессы всегда одни и те же, просто формаих проявления разнится в зависимости от ситуации.

Серьезный вклад в разработку методов Сатир внесли Банмен, Гербер и Гомори, разработавшие шесть уровней психотерапевтической работы, которые Сатир использовала в своей психотерапии для вмешательства в процесс и его трансформации. Эти шесть уровней таковы: печаль, ожидания, восприятие, чувства, преодоление трудностей и поведение.

Вмешательство в процесс может быть внешним и внутренним: внутреннее включает психотерапевтическую работу с личностью, «я» человека, его потенциалом, разрушение блоков для высвобождения ресурсов человека; внешнее помогает ослабить нарушения поведения или системы (например, семьи).

Психотерапевтическая работа с «я»

Сатир начинала как психотерапевт именно с работы на уровне «я». Она помогала своим пациентам стать сильнее, прийти в согласие с собой и выработать адекватную самооценку.

Психотерапия включает выявление внутреннего человеческого потенциала, но для этого прежде всего необходимо установить тесный контакт и предельно доверительные отношения с пациентом. Вирджиния Сатир говорит:

«Свою психотерапевтическую практику я начала более 35 лет назад. А так как я была женщиной и мои тренинга не носили серьезного медицинского характера, ко мне стекались всевозможные "отказники", настоящие душевные калеки, алкоголики, психопаты, словом, те, на кого остальные психотерапевты махнули рукой. Но в процессе тренингов многие из них преображались до неузнаваемости. Мысленно возвращаясь в то далекое время, я думаю, что происходило это от того, что я старалась общаться с ними с той искренностью, на которую только была способна, с каждым днем привязываясь к ним все больше. Я никогда не задавалась вопросом, насколько они психически полноценны; единственное, чего я хотела, это достучаться до их сердца. Это было самым главным для меня. Моя сила была в личной искренности, которую я подкрепляла психотерапевтическим методом "моделирования ситуаций".

Мне казалось, будто я пробиралась в самую суть, сердцевину каждого человека, где мне открывалась драгоценная сияющая душа, томящаяся в черной башне запретов и отверженности. Я делала все возможное, чтобы человек увидел эти скрытые от глаз сокровища, и тогда мы вместе с ним превращали черную башню в прозрачную светлую ткань и растворяли ворота вновь открытым возможностям. Я уверена, для того чтобы начать серьезные внутренние изменения, сперва нужно разглядеть суть человека и установить с ним доверительные отношения. После этого нам будет уже гораздо легче высвободить его внутреннюю энергию, которая поможет ему обрести психическое здоровье».

Надежда — вот вторая мощная сила, на которую опиралась Сатир, стремясь внести изменения. Она обычно начинала свои тренинги с вопроса к своим подопечным: надеются ли они обрести счастье, поскольку знала, что именно в надежде черпаем мы свои силы. Сатир также старалась активизировать способность людей дышать, полагая, что дыхание — важный человеческий ресурс. По ее мнению, с помощью дыхания мы можем получить доступ к нашим чувствам и основным нервным центрам. Она считала важным пробудить и такие внутренние ресурсы, как способность идти на риск, быть бесстрашным, мудрым уметь сделать выбор и выразить себя.

Сатир помогала людям достичь самовыражения, разделяя вместе с ними их чувства, ожидания и затаенные желания:

«Потребность любить себя, других и быть любимым — первоочередная для человека. От того, насколько эта потребность была удовлетворена или не удовлетворена в детстве, зависит дальнейшее развитие эмоциональной сферы человека. В период детства и юности существует настолько сильное искушение поиграть с собственным "я", примеряя разные маски, что можно запросто запутаться в них и отстать в развитии». Она ни на минуту не сомневалась в важности этих основных потребностей. Сатир излечивала своим внимательным отношением к потребностям пациентов, внимательно слушая каждого и пытаясь его понять.

Освобождение «я»

В случае, когда все богатство личностного потенциала заблокировано запретами, навязанными ролями и нереальными ожиданиями, Сатир призывает психотерапевтов раздвинуть эти блоки, в первую очередь воздействуя на когнитивный уровень.

Ослабление внутренних запретов.

Для ослабления внутренних запретов человека просили взглянуть на свои основные жизненные принципы под совершенно иным, новым углом зрения и привести их в соответствие с потребностями сегодняшнего дня. С этой целью Сатир пользовалась самыми различными приемами, одни из которых задействовали правое, другие — левое полушарие мозга. К примеру, для женщины, чьим основным жизненным принципом было: «В первую очередь я должна думать о детях», — могла задать такую задачку ее левому полушарию: сформулировать по-новому это правило, оставив место для компромисса: «Я вправе определять степень важности своих семейных обязанностей; иногда главными для меня будут являться потребности детей, а иногда я подумаю и о своих желаниях». В другой раз Сатир оставляла в покое левое, и задавала работу правому полушарию клиентки, поведав ей историю о женщине, которая вы подняла все прихоти своих детей.

Сатир отыскивала и разрушала правила и убеждения, которые лежали в основе искажения мышления и нарушения в поведении, вроде тех, что служат оплотом жесткой иерархической системы. Она противопоставляла постулату «кто-то один должен быть главным» идею о всеобщем равенстве всех людей, разъясняя, что общественное положение не является мерилом человеческой ценности. Она доказывала, что люди ощущают себя по-настоящему равными, когда они охвачены одной эмоцией, потому что на уровне чувств между нами нет различий. Разрушая запреты видеть, говорить, чувствовать, желать чего-то или рисковать, Сатир давала возможность людям испытать радость видеть, чувствовать и говорить вслух о том, что они видят и чувствуют, стремиться к желаемому и рисковать.

Коррекция навязанных ролей.

Выработку способов ухода от навязанных ролей и правил Сатир считала важной частью психотерапевтического процесса. Часто ей приходилось серьезно изменять и внутренние убеждения, те, что неизменно сопутствовали навязанным ролям. Если дочь брала на себя роль «заместителя супруги» по отношению к своему отцу, то Сатир в этом случае старалась выбить из ее головы идею о том, что «она всегда должна быть подле отца». В ситуации, когда ребенок в семье становился козлом отпущения, Сатир помогала разобраться родителям между собой, не втягивая в конфликт ребенка.

Коррекция нереалистичных ожиданий.

Сатир старалась избавить людей от нереальных и порой нелепых ожиданий относительно родителей, детей и даже самих себя. Психотерапевтическая работа в этом случае могла выражаться в случайных, полушутливых замечаниях, или же принимать форму предельно серьезной беседы; единственное, что было неизменно, — это уважение к каждому человеку. Что же касается индивидов, кто без малейших на то оснований возлагает на родителей исполнение всех заветных желаний, то в данном случае их следует заставить отказаться от бесплотных надежд и оплакивания своей судьбы и стимулировать их на поиски новых ресурсов, которые дадут возможность осуществить сокровенные мечты.

В работе с парами Сатир пыталась выявлять тайные невысказанные ожидания супругов относительно друг друга, зная, что именно с подобных ожиданий начинается немало конфликтов. Но особенно внимательно она относилась к случаям, когда родители ожидают от своих чад невозможного, поскольку знала, как тяжело детям быть заложниками амбиций своих родителей.

Расширение перспектив.

Сатир поняла, что довольно часто, когда все надежды идут прахом и человек пытается найти опору в жестких правилах, принимая на себя роли, навязанные другими, и продолжая тешить себя несбыточными мечтами, он только загоняет себя в угол, отказываясь от возможных перспектив. Ситуация осложняется тем, что часто люди наивно полагают, будто их восприятие — это всего лишь результат отражения окружающей обстановки, но никак не внутреннего состояния. Как полагала Сатир, первоочередная задача психотерапевта — дать людям осознать простой факт, что их восприятие во многом зависит от внутрипсихических процессов, а не является исключительно продуктом отражения внешних событий.

Осознавая необходимость помочь людям раскрывать не вые перспективы решения проблем, Сатир организует серии групповых тренингов, которые сами участники окрестили «Перестройка семьи». Эти тренинга позволяли человеку вернуться к определенным семейным неурядицам и попытаться посмотреть на них с новых позиций, с тем чтобы избавиться от старых травм.

Модернизация чувств.

Восприятие определяет чувства. А поскольку наше восприятие в значительной мере определяется нашим прошлым, то и чувства порой во многом обусловлены им же. Сатир была твердо убеждена, что для освобождения «я» необходимо перенести эмоции, корни которых уходят в прошлое, в контекст настоящего. Проделав это, удается высвободить огромный запас энергии, которая после этого начинает медленно и плавно циркулировать в человеке. Сатир просто и ясно объяснила данный принцип действия: «эмоции — это наша сущность».

Ярким примером влияния прошлого на наши чувства является случай с одним из клиентов, который был страшно зол на свою жену, совершенно равнодушную, по его словам, к сексу, тогда как он крайне его желал. Тщательно исследуя его прошлое, Сатир обнаружила, что его мать умерла, когда тот был еще ребенком, и он в силу своего развития решил, что мать его попросту бросила. Столь тяжкие испытания, посеяли в нем убеждение, что «никому он не нужен» и «никто его не будет любить». Поразмыслив над этим случаем, Сатир пришла к выводу, что в целях оздоровления сексуальных взаимоотношений между супругами необходимо внести изменения в систему убеждений супруга, чтобы помочь ему избавиться от эмоциональной фиксации на прошлом.

Сатир с легкостью обнаруживала запреты на чувства. К примеру, человек, считающий, что гнев — это плохо, разгневавшись по какой-то причине, будет после этого испытывать угрызения совести; а тот, кто считает постыдным чего-то бояться, будет не на шутку сконфужен, уличив себя в подобном чувстве. Вообще, гнев прочно связан с предыдущим опытом человека, поскольку это производная, вторичная эмоция, и в действительности она служит защитой для легко ранимых чувств и тайных желаний.

Сатир помогала людям разбираться в своих чувствах, принимать их, дорожить ими и учиться их выражать. Но она не ограничивалась этим, справедливо полагая, что по-настоящему здоровая личность отвечает за свои чувства и умеет управлять ими.

Обучение новым формам поведения.

Итак, мы рассмотрели, как Сатир, используя методы внутреннего вмешательства, помогала человеку высвободить его потенциал. Теперь мы рассмотрим, каким образом она осуществляла внешнее вмешательство, начиная его на уровне поведения.

Часто Сатир предлагала людям проделать упражнения, формирующие новые способы взаимодействия с окружающими, и в особенности тем, у кого произошло закрепление защитных стилей поведения, таких как заискивание, обвинение, сверхрасчетливость и сбивание с толку. Например, тому, кто привык заискивать, она велела в жесткой форме потребовать чего-нибудь от своего партнера по тренингу, а того, чьим коньком было обвинение, она просила догадаться, что в данный момент чувствует его партнер; сверхрасчетливого побуждала поделиться своими чувствами с другими, сбивающему с толку ставилась задача тщательно наблюдать за стилем взаимодействия в семье, а затем подробно рассказать об этом.

Изменение системы.

Нередко Сатир осуществляла внешнее вмешательство на уровне системы.

Она часто сама придумывала упражнения, которые помогали людям на практике изучить «работу» семейной системы. В одном из таких упражнений не последнюю роль играла веревка. Сатир веревками привязывала членов семьи друг к другу, затем им предлагалось разыграть какую-нибудь небольшую сценку, чтобы каждый физически прочувствовал, как система «тянет за собой». К примеру, она просила мать и отца дергать за веревки, как будто они ругаются, и делать это до тех пор, пока дети силой не подтаскивались к этой паре. Затем она предельно подробно расспрашивала каждого, несмотря порой на всплеск негативных эмоций, что он вынес нового из полученного опыта.

Другой метод, который Сатир использовала для системного вмешательства, — это техника «Живые скульптуры». Суть его заключалась в том, что Сатир расставляла группу людей в позы — «скульптуры», в соответствии с тем, какую позицию занимал каждый из них в процессе общения друг с другом. Затем она подробно расспрашивала каждого, что он испытывал, будучи одной из скульптур. После этого она приглашала всех «создать новые скульптуры», избрав себе более предпочтительную позу.

После того как она выясняла у каждого, каково ему было стоять в гротескной позе и что он чувствовали при этом, Сатир просила человека попытаться дать самому себе спокойный уравновешенный ответ, а затем обучала естественному и гармоничному общению с окружающими.

Положение 6: Процесс изменений

Процесс изменений для всех одинаков и включает несколько стадий.

Годами наблюдая за тем, как меняются ее пациенты, Сатир пришла к выводу, что процесс изменений подразделяется на несколько стадий. Первую стадию она определила как «статус кво»: человек осознает необходимость перемен, но позиция «пусть остается все как есть, потому что так привычней побеждает стремление к переменам.

Сатир полагала, что вторая стадия наступает, когда некий «чужеродный элемент» извне попадает внутрь системы и нарушает ее баланс. Таким элементом может быть новый член семьи, смерть, тюремное заключение, развод, уход одного или нескольких членов из семьи или даже классный руководитель, который сообщает родителям о безобразном поведении их ребенка. С приходом чужеродного элемента наступает третья стадия, названная Сатир «хаос», потому что для людей и вправду наступает настоящий хаос, они чувствуют, как почва уходит из под ног, они растерянны, напуганы и не знают, что им делать. Но, как утверждала Сатир, именно на этой стадии появляется возможность сделать что-то по-новому и хоть сколько-нибудь изменить систему.

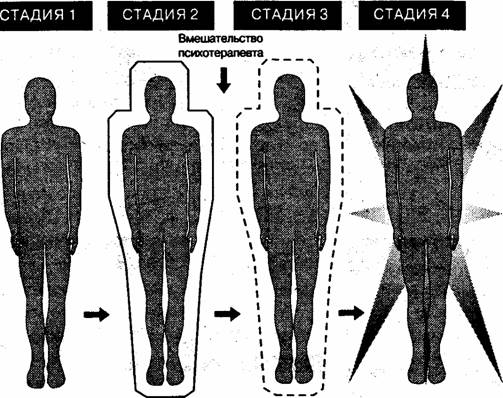

Сатир определяет четвертую стадию как «новые возможности», потому что для людей наступает время, когда они, освободившись от груза прошлого, открыты для новых стилей мышления и поведения. Последнюю стадию Сатир называет «практика», место для отработки «новых возможностей» с целью их закрепления. На рисунке показано, как примерно выглядит процесс изменений.

Сатир считала важным и нужным использование стадий, составляющих процесс изменения, для повышения личностной самооценки и конгруэнтности. Высокая самооценка видна по уровню энергии в человеке, его выражению лица, позе, которую он принимает, его настроению, осанке и поведению.

Серьезные изменения ведут к повышению конгруэнтности. В начале своей психотерапевтической деятельности Сатир определяла конгруэнтность как способность быть в согласии с собственными чувствами, принимать их, понимать и управлять ими. Однако, по мере того как ее познание вопроса углублялось, она добавляла к этому определению такие важные моменты, как целостность, внутренняя твердость, гармония с собой и, наконец, связь с «всепроникающей жизненной силой, которая творит, поддерживает и дает рост человеку и всему живому на Земле».

Наглядно процесс трансформации изображен ниже:

Рождение. Зажатость «Я». Освобождение «Я». Восстановленное «Я»