- •Глава 4

- •4.1. Значение нервной системы

- •4.2. Общая схема строения нервной системы

- •4.3. Нервная ткань

- •4.4. Физиологические свойства нервной ткани

- •4.5. Нейроны и синапсы

- •V 4.6. Нервы и нервные волокна

- •4.7. Рефлекс и рефлекторная дуга

- •4.8. Нервные центры

- •4.9. Торможение в центральной нервной системе

- •4.10. Процессы возбуждения и торможения в нервной системе

- •4.11. Координация нервных процессов

- •4.12. Конвергенция. Иррадиация, индукция и доминанта нервных процессов

- •4.13. Координация нервных процессов у детей и подростков и ее совершенствование в процессе онтогенеза

- •4.15. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов цнс

4.15. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов цнс

Центральная нервная система состоит из спинного и головного мозга и выполняет роль регулирующего и управляющего органа нашего организма. Рассмотрим морфологические и функциональные особенности каждого отдела ЦНС.

4.15.1. Спинной мозг. Спинной мозг взрослого человека размещается в позвоночном канале и представляет собой цилиндрический тяж длиной 40—45 см и общей массой 34—38 г.

Несмотря на то что спинной мозг новорожденного является наиболее зрелой частью ЦНС, его окончательное развитие заканчивается только к 20 годам. За этот период масса мозга увеличивается в 8 раз.

В спинном мозге выделяют шейный, грудной, поясничный и копчиковый сегменты, от которых отходит 31 пара спинно-мозговых нервов, иннервирующих скелетную мускулатуру и кожу. Спинно-мозговые нервы являются смешанными и содержат чувствительные и двигательные волокна.

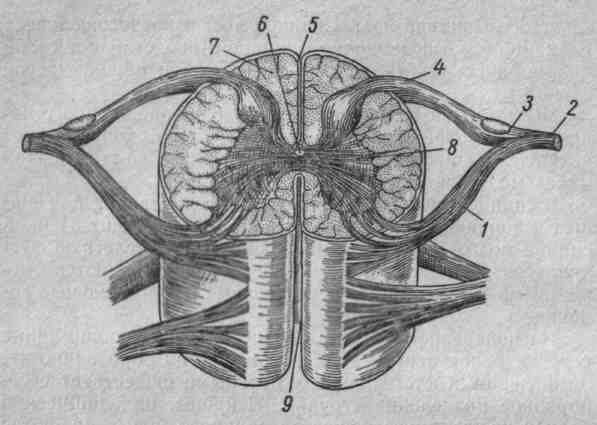

На поперечном разрезе спинного мозга хорошо видно серое и белое вещество. Серое вещество образовано телами нервных клеток, между которыми существует своеобразное разделение «труда». Нейроны, находящиеся в задней части серого вещества спинного мозга, являются чувствительными. Нейроны, расположенные в передней части спинного мозга, называются двигательными. Белое вещество образовано многочисленными отростками нервных клеток, соединяющимися в нервные пути спинного мозга (рис. 24).

Спинной мозг человека содержит два утолщения: шейное и поясничное,— которые начинают формироваться в первые годы развития ребенка. Шейное утолщение связано с регуляцией движения верхних конечностей, поясничное — нижних. В процессе постнатального развития формирование шейного и поясничного утолщений связано с двигательной активностью ребенка, что свидетельствует о важной роли движений как фактора развития и совершенствования нервной системы.

Спинной мозг — необходимая часть нервной системы, без него невозможна стройная координация нервных процессов и регуляция различных сторон деятельности организма. Прежде всего это связано с проводящей функцией спинного мозга: по нервным путям спинного мозга нервные импульсы от всех участков нашего тела достигают структур головного мозга, где осуществляются сложные процессы их анализа и синтеза. А навстречу этой информации, идущей от различных рецепторов, из головного мозга по эфферентным путям, движется поток управляющих импульсов, приводящих в движение многочисленные скелетные мышцы.

Рис. 24. Поперечный разрез спинного мозга (по А. И. Фадеевой и др.,

1982):

1,4 — передний и задний корешки спинно-мозгового нерпа, 2 — спинно-моз-

говой нерв, 3 — спинномозговой узел, 5,9 — задняя и передняя продольные

борозды, 6 — спинно-мозговой канал, 7 — белое вещество мозга, 8 — серое

вещество мозга

Велико значение спинного мозга и как центра простых рефлекторных реакций человека, так как в его нейронах замыкаются их рефлекторные дуги. Примером таких спинальных рефлексов может быть коленный рефлекс.

Важное значение имеет спинной мозг в осуществлении у человека рефлексов мочеиспускания, дефекации, эрекции полового члена, эякуляции (семяизвержения) и других.

Нервная импульсация из двигательных центров спинного мозга обеспечивает также постоянное чуть замедленное напряжение всей скелетной мускулатуры, называемое мышечным тонусом, что имеет чрезвычайно важное значение для нормальной двигательной деятельности человека.

Итак, спинной мозг имеет важное функциональное значение. Выполняя проводящие и рефлекторные функции, он является необходимым звеном нервной системы в осуществлении стройной координации сложных движений (передвижение человека и его трудовая деятельность) и вегетативных функций.

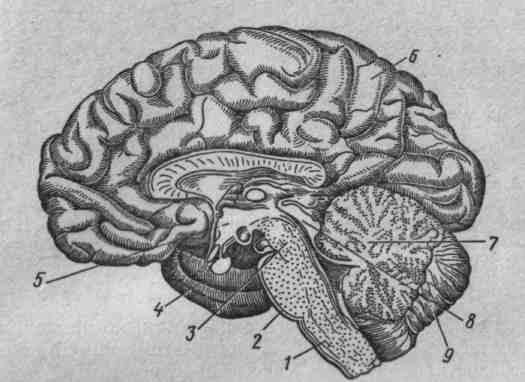

Рис. 25. Головной мозг человека (по А. И. Фадеевой и др., 1982):

1 — продолговатый мозг, 2 — варолиев мост, 3 — средний мозг, 4 — гипофиз, 5 — промежуточный мозг, 6 — полушарие переднего мозга, 7 — червячок, 8 — четверохолмие, 9 — полушарие мозжечка

4.15.2. Основные анатомо-физиологические особенности головного мозга. Головной мозг является важнейшим отделом ЦНС и состоит из стволовой части и конечного мозга, включающего подкорковые, или базальные, ганглии и большие полушария (рис. 25).

От основания головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов, которые связывают головной мозг со многими внутренними органами, мышцами лица, шеи, языка, глаз, а также обеспечивают поступление в головной мозг сенсорной информации от зрительных, вкусовых, слуховых и обонятельных рецепторов, вестибулярного аппарата, тактильных рецепторов кожи лица.

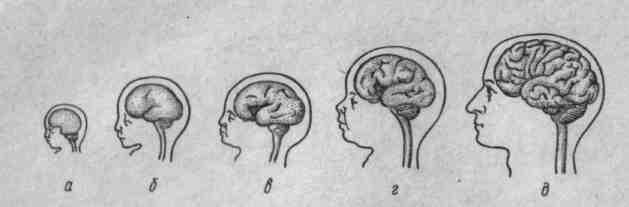

Основные части головного мозга выделяются уже к 3-му месяцу эмбрионального развития, а к 5-му месяцу эмбриогенеза уже хорошо заметны основные борозды больших полушарий (рис. 26).

К моменту рождения общая масса головного мозга составляет около 400 г, причем у девочек он несколько меньше (388 и 391 у девочек и мальчиков соответственно). По отношению к массе тела мозг новорожденного значительно больше, чем у взрослого. Так, у новорожденного он составляет 1/8 массы тела, а у взрослого — только 1/40.

Наиболее интенсивно головной мозг человека развивается в первые два года постнатального развития. Затем темпы его развития немного снижаются, но продолжают оставаться высокими до 6—7 лет, к этому моменту масса мозга достигает уже 4 /5 массы взрослого мозга.

Окончательное созревание головного мозга заканчивается только к 17—20 годам. К этому возрасту масса мозга увеличивается по сравнению с новорожденными в 4—5 раз и составляет в среднем у мужчин 1400 г, а у женщин — 1260 г. Следует отметить, что абсолютная масса мозга не определяет непосредственно умственные способности человека. Например, известно, что мозг русского писателя И. С. Тургенева (1818—1883) весил около 2000 г, а мозг французского писателя А. Франса, близкого по силе своего таланта к Тургеневу,— около 1 000 г. С другой стороны, в практике медицины известен случай, когда мозг мальчика-идиота весил 3000 г. Установлено, что интеллект человека снижается только в том случае, если масса мозга уменьшается до 900 г и менее.

Изменение размеров, формы и массы мозга сопровождается изменением его внутренней структуры (см. разд. 4.5). Усложняется строение нейронов, форма межнейронных связей, становится четко разграниченным белое и серое вещество, формируются различные проводящие пути головного мозга.

Развитие головного мозга идет гетерохронно. Прежде всего созревают те нервные структуры, от которых зависит нормальная жизнедеятельность организма на данном возрастном этапе. Функциональной полноценности достигают прежде всего стволовые, подкорковые и корковые структуры, регулирующие вегетативные функции организма. Эти отделы приближаются по своему развитию к мозгу взрослого человека уже к 2—4 годам постнатального развития.

4.15.3. Стволовая часть головного мозга. К стволовой части относятся продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг и мозжечок (см. рис. 25). В филогенетическом отношении это наиболее древние нервные структуры, и поэтому их функции тесно связаны с регуляцией примитивных функциональных процессов, характерных для большинства представителей всего животного мира.

Так же как и спинной мозг, отделы ствола мозга выполняют проводящие и рефлекторные функции. Например, в продолговатом мозге имеются нервные центры жизненно важных рефлексов: дыхательных и сердечных. Здесь же находятся нервные центры многих защитных рефлексов: чихания, кашля, мигания, закрытия век и др. Средний мозг содержит первичные зрительные и слуховые центры и нервные Центры, участвующие в регуляции сложных двигательных рефлексов, в ориентации тела в пространстве и др.

Особое значение имеет промежуточный мозг, в котором выделяются подбугровая область (гипоталамус) и зрительные бугры (таламус).

Гипоталамус является высшим вегетативным центром нашего тела. Он регулирует обмен веществ, температуру тела, чувство голода и жажды, деятельность всех внутренних органов. Таламус — центральный «коллектор связи» нашего мозга, через который проходят все нервные чувствительные пути головного мозга.

С нервными центрами промежуточного мозга, и в частности с гипоталамусом, тесно связана главная эндокринная железа — гипофиз,— расположенная в непосредственной от него анатомической близости: Через гипофиз осуществляется нервная регуляция деятельности эндокринных желез. С другой стороны, гормоны гипофиза способны оказывать значительное влияние на деятельность промежуточного и конечного мозга. Таким образом осуществляется единая нервно-эндокринная регуляция вегетативных функций и высших рефлекторных реакций человека. При патологических нарушениях деятельности гипоталамо-гипофизарной части промежуточного мозга в организме наблюдаются значительные обменные и вегетативные расстройства и нарушения психики детей и подростков.

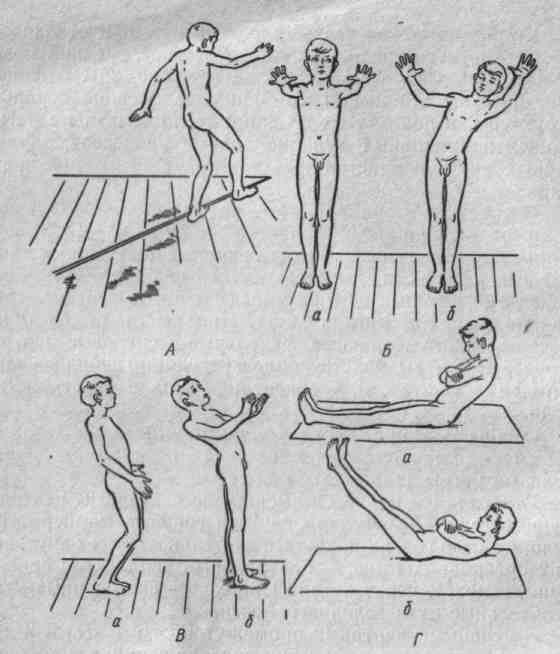

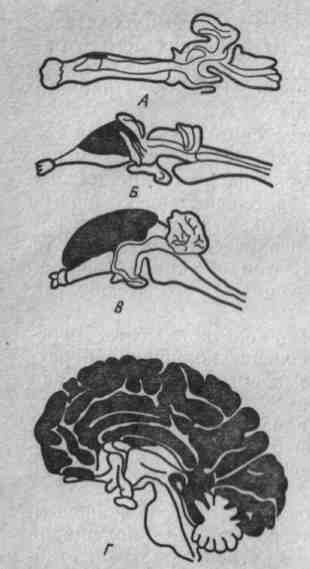

Важное значение в регуляции движений и вегетативных функций имеет мозжечок. Нарушения его деятельности характеризуются ярко выраженными дискоординациями движений и диссонансом в работе внутренних органов. Особенно сильно страдают точные целенаправленные движения, требующие согласованной работы многих мышц и органов равновесия (рис. 27). Наблюдаются также нарушения речи и почерка. Речь становится медленной и теряет свою плавность. Почерк отличается неровностью и крупными буквами.

Рис. 27. Симптомы поражения мозжечка. А — атактическая походка; Б — неустойчивость в позе Ромберга; В — отсутствие содружественного сгибания ног в коленях при наклоне туловища назад; Г — отсутствие содружественной фиксации ног в горизонтальном положении при попытке сесть из положения лежа (по Л. О. Бадаляну, 1975): а — здоровый ребенок, б - больной

В процессе онтогенеза созревание структур стволовой части головного мозга происходит наиболее интенсивно в первые два года постнатального развития. Окончательное формирование этих структур, и особенно промежуточного мозга, завершается только в 13—16 лет, когда заканчивается и половое развитие подростков.

Многие особенности низшей и высшей нервной деятельности у детей подросткового возраста объясняются функциональными свойствами промежуточного мозга и некоторых других подкорковых структур головного мозга.

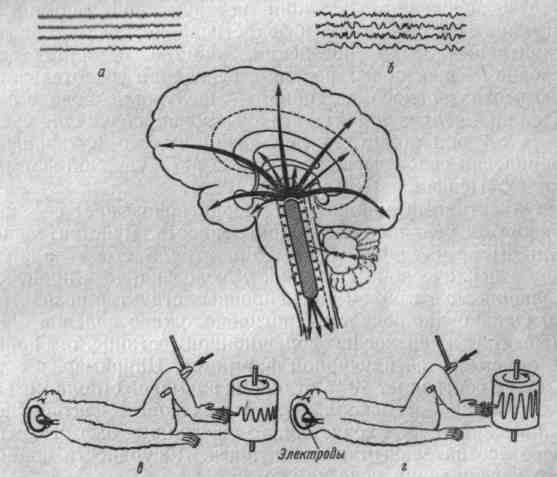

4.15.4. Ретикулярная формация и ее физиологическое значение. Ретикулярная формация представляет собой скопление нервных клеток, расположенных в центральной части ствола головного мозга (рис. 28). В настоящее время установлено важное значение ретикулярной формации в деятельности всех отделов нервной системы. Это своеобразный «аккумулятор» мозговой энергии. Импульсы из ретикулярной формации поднимаются к коре больших полушарий и способны подавлять или стимулировать ее деятельность (восходящие влияния). Нисходящие влияния ретикулярной формации способны изменять интенсивность двигательных реакций и вегетативных функций организма.

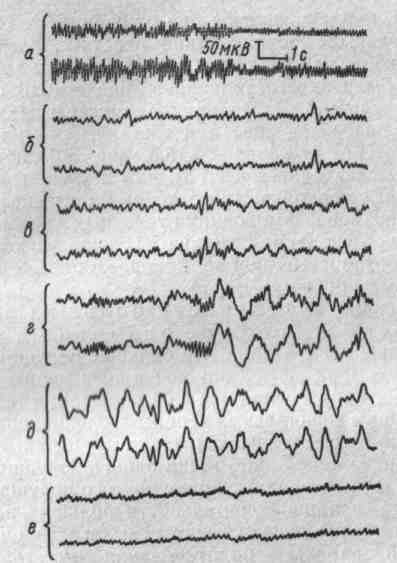

Рис. 28. Восходящие и нисходящие активирующие влияния ретикулярной формации (РФ) головного мозга: а — активация деятельности мозга, связанная с влиянием РФ (ЭЭГ бодрствования), б — ЭЭГ сонного состояния, обусловленного выключением активирующих влияний РФ, в — протекание коленного рефлекса у обезьяны в норме, г — протекание коленного рефлекса при активирующем влиянии РФ

Широкие изменения в организме, вызванные деятельностью ретикулярной формации, дали основание назвать ее «неспецифической системой» мозга, т. е. отделом мозга, влияние которого не имеет «точного адресата» и направлено ко всем высшим и подкорковым нервным структурам. Однако исследования последних лет показали,что помимо неспецифических влияний ретикулярная формация может оказывать и специфические, т. е. направленные к строго локализованным нервным центрам.

Таким образом, с открытием и исследованием ретикулярной формации «в нейрофизиологию был введен новый принцип — вертикальной организации всех структур мозга — и завершился длительный период, когда интерес ученых, пытавшихся найти нервные механизмы психических процессов, был сосредоточен лишь на аппаратах коры головного мозга...».

Многочисленные функции ретикулярной формации: регуляция состояния сна и бодрствования, простых и инстинктивных форм поведения, участие в протекании условно-рефлекторных реакций, регуляция сознательного и бессознательного состояния — послужили поводом к созданию центроэнцефалической теории сознания, сущность которой сводится к локализации этого важнейшего проявления человеческой психики в ретикулярной формации (У. Пенфилд, Г. Джаспер, 1958).

Объективный анализ этой теории показывает ее ошибочность и реакционную направленность. Действительно, если бы ретикулярная формация играла столь важную роль в психической деятельности человека, то в процессе эволюции мозга объем его нейронных структур возрастал бы. Однако наблюдается противоположное явление: чем ниже стоит животное на эволюционной лестнице, тем больше объем его ретикулярной формации. Например, у ежа ее объем составляет 39 % от общих размеров ствола мозга, а у человека — только 9,3 %. Если следовать центроэнцефалической теории сознания, то еж должен был бы быть более «сознательным», чем человек. Абсурдность подобного утверждения ясна каждому.

Естественно, что в протекании сложных психических процессов большую роль играют молодые в филогенетическом отношении нервные структуры коры больших полушарий. К тому же в последние годы получены убедительные доказательства о возможности активирующего и тормозного влияния на ретикулярную формацию со стороны высших корковых зон (Дж. Френч, 1955; К. Прибрам, 1959; Е. Д. Хомская, 1972 и др.).

Наконец, ошибочной является сама локализация сознания в узкоочерченной зоне мозга. Как показано современными исследованиями, протекание даже простейших функций организма связано с деятельностью различных групп нейронов, находящихся на разных «этажах» нервной системы. Что же касается психических процессов, то их материальной основой являются сложные функциональные системы мозга, включающие как его высшие, так и низшие структуры.

4.15.5. Анатомия и физиология конечного мозга. В состав конечного мозга входят большие полушария и расположенные внутри них так называемые подкорковые, или базальные, узлы - ганглии.

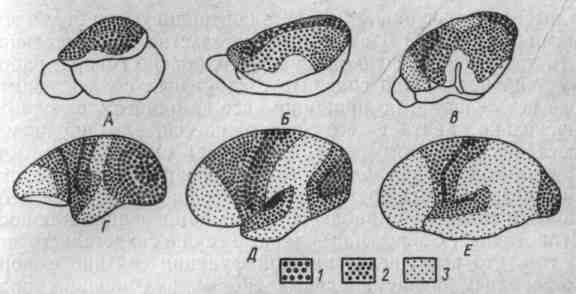

Конечный мозг человека является наиболее молодым в филогенетическом отношении образованием и сформировался в результате длительной эволюции органического мира (рис. 29).

Подкорковые ганглии. К подкорковым, или базальным, ганглиям, расположенным внутри больших полушарий между лобными долями и промежуточным мозгом, относят два парных нейронных образования: бледный шар (паллидум) и полосатое тело, состоящее из двух ядер — хвостатого и скорлупы.

Функции подкорковых ганглиев в настоящее время плохо изучены. Установлено, что они принимают участие в регуляции сложных половых и поведенческих реакций, имеют важное значение в организации оптимальной двигательной деятельности. Поражение базальных ганглиев у человека приводит к нарушению движений. В частности, с повреждением полосатого тела связано заболевание, называемое «пляска святого Витта» (хорея), характеризующееся беспорядочно повторяющимися сильными неконтролируемыми движениями, захватывающими большинство мышц.

Большие полушария головного мозга. Парные образования мозга, большие полушария — основная часть конечного мозга. У человека они достигают наибольшего развития и составляют почти 80 % от общей массы мозга.

Функциональное значение больших полушарий демонстрируется в опытах на собаках. Большие полушария удаляются хирургическим путем, но такое животное не погибает, все его внутренние органы функционируют нормально: сердце сокращается, животное дышит, испытывает чувство голода и жажды, у него идут процессы обмена веществ и т. д. Однако такое животное не способно видеть, слышать, ощущать запахи и прикосновения. У него как бы обрывается связь с окружающим миром, и, оставленное без присмотра, оно обречено на гибель.

Рис. 29. Эволюция конечного мозга.

А — головной мозг акулы; Б — ящерицы; В — кролика; Г — человека (конечный мозг выделен черным) (по А. А. Маркосяну, 1974)

В медицинской практике известно немало случаев, когда дети в результате врожденных дефектов развития рождаются без больших полушарий (анэнцефалы) или с недоразвитыми большими полушариями (микроцефалы). Последние всегда страдают значительным нарушением психических процессов, хотя вегетативные функции не отличаются от функций здорового ребенка. Анэнцефалы, как правило, рождаются либо мертвыми, либо погибают в ближайшие дни после рождения. Описан случай, когда такой ребенок прожил несколько лет. Так же как и животные без больших полушарий, он ничего не видел и не слышал, не узнавал мать и других окружающих его людей, почти не реагировал на окружающую обстановку и постоянно находился в сонном состоянии, просыпаясь лишь для принятия пищи. Образно говоря, это был примитивный автомат по переработке пищевых продуктов, полностью лишенный не только психических процессов, но и всякого проявления высших нервных функций.

Все перечисленные факты свидетельствуют о том, что большие полушария осуществляют регуляцию высших нервных функций, лежащих в основе всех психических процессов человека, в то время как стволовая часть мозга ответственна за низшие функции нервной системы, связанные с регуляцией деятельности внутренних органов.

Высшие функции нервной системы обеспечиваются деятельностью особого отдела больших полушарий — коры головного мозга (КГМ), несущей главную ответственность за формирование условно-рефлекторных реакций. Вместе с тем у человека роль КГМ в регуляции внутренних органов выражена значительно больше, чем у животных. Причем чем ниже стоят животные на исторической лестнице развития, тем меньшее значение имеет КГМ. Это явление возрастания в процессе филогенеза роли КГМ в регуляции абсолютно всех функций в организме называют кортиколизацией функций.

Морфофункциональная организация коры головного мозга. Общая площадь коры головного мозга около 1700—2000 см2. В состав КГМ входит от 12 до 18 млрд. нейронов, образующих шесть слоев клеток, которые вместе с волокнами образуют поверхностный слой толщиной около 3 мм. Поверхность больших полушарий изрезана бороздами, между которыми находятся извилины. В каждом полушарии, правом и левом, выделяют четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную,- - тесно связанные между собой мозолистым телом (см. рис. 25).

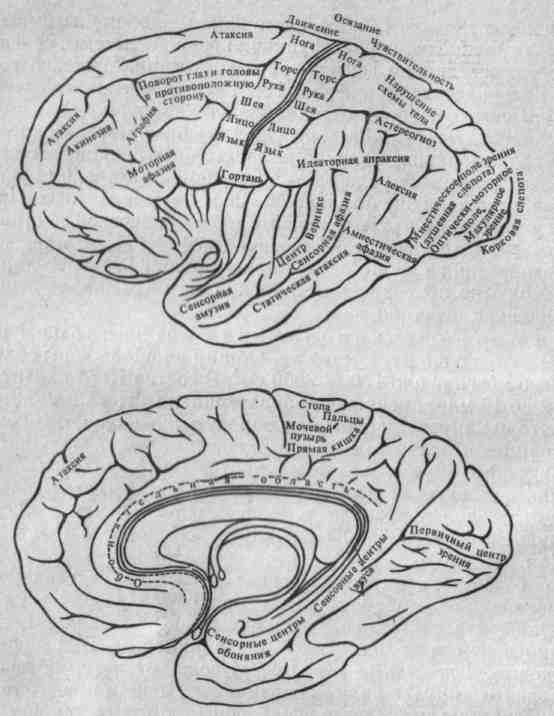

Морфологическое изучение клеточного состава коры показало ее нейронную неоднородность в различных участках, что связано и с различным функциональным назначением этих зон (рис. 30). Например, в КГМ обнаружены двигательные (моторные) зоны, от которых двигательные импульсы идут к различным мышцам нашего тела; чувствительные (сенсорные) зоны, которые принимают нервные импульсы от всех периферических рецепторных образований. Различают зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, висцеральные и соматические (кожной и мышечной чувствительности) сенсорные зоны.

Иначе говоря, в КГМ существует определенная специализация различных корковых зон, обеспечивающих контроль за осуществлением той или иной функции организма, т. е. имеется определенная локализация функций.

Интересным фактом является многослойность КГМ, причем ее нижние слои в области двигательных и сенсорных зон связаны с периферическими органами. Над этими зонами, названными первичными или проекционными, надстраиваются вторичные, в которых преобладающее значение имеют верхние слои нейронов. Вторичные корковые зоны связаны с соседними корковыми участками и отдельными структурами ствола мозга и имеют важное значение в объединении деятельности двигательных и сенсорных зон КГМ.

Рис.30. Локализация функций в коре головного мозга (по В. Холличеру, 1971)

Наконец, над первичными и вторичными корковыми зонами надстраиваются третичные зоны, которые не имеют прямой связи с периферией. Здесь верхние слои нейронов достигают наибольшего преимущества. Третичные, или ассоциативные (от лат. associatio — соединение), зоны обусловливают наиболее сложную деятельность мозга, лежащую в основе высших психических познавательных процессов человека. Именно поэтому у человека ассоциативные зоны достигают наибольшего развития (рис. 31).

Таким образом, КГМ является высшим центром регуляции и управления всей деятельности организма, начиная от самых примитивных физиологических отправлений и кончая сложнейшими психическими процессами у человека.

Относительность локализации функций в К Г М. Идея о локализации функций в определенных участках КГМ была высказана австрийским анатомом Ф. И. Галлем в начале XIX в. Последующие исследования привели к созданию Галлем ложного учения — френологии, согласно которому характер, способности и судьбу человека можно предсказать по конфигурации его черепа.

В противоположность учению Галля французский физиолог П. Флуранс выдвинул учение о функциональной равнозначности КГМ. Как часто бывает в таких научных дискуссиях, оба ученых были относительно правы.

Рис. 31. Эволюция ассоциативных зон больших полушарий головного мозга млекопитающих. А—еж; Б — крыса; В — собака; Г — низшая обезьяна; Д — человекообразная обезьяна; Е — человек (по Г. И. Полякову, 1965):

1 - первичные поля ядерных зон анализаторов, 2 — вторичные корковые ноли, 3 - зоны перекрытий (ассоциативная кора)

Последующие многочисленные эксперименты на животных и клинические данные показали, что выключение из работы даже обширных корковых участков не приводит к выпадению функций, которые контролируются этими зонами КГМ. Эти факты — свидетельство относительности локализации функций в КГМ. Образно говоря, работу нейронов можно сравнить с «дружным коллективом», где все делается по принципу «все за одного», а «один», насколько хватает его возможностей, поддерживает остальных. Поэтому мозг и обладает высокой пластичностью или приспосабливаемостью к повреждениям. Функции разрушенных клеток принимают на себя другие нейроны, в связи с чем наблюдается их компенсация или восстановление. Современные данные также свидетельствуют о том, что выполнение каждой функции связано с формированием функциональных систем, включающих различные нервные образования на всех «этажах» нервной системы.

Например, регуляция таких относительно простых физиологических функций нашего тела, как дыхание, связана с деятельностью многих нервных структур. И. П. Павлов (1949) писал о дыхательном нервном центре так: если с самого начала думали, что это точка с булавочную головку в продолговатом мозгу, то теперь он чрезвычайно расползся, поднялся в головной мозг и спустился в спинной, и сейчас его границы точно никто не укажет.

Еще более широко вовлекаются в совместную деятельность различные отделы головного мозга при протекании психических процессов человека, которые всегда связаны с отражением окружающего мира и активной деятельностью. Следовательно, высшие психические функции связаны с образованием сложных функциональных систем, состоящих из большого числа нервных структур, расположенных в различных зонах КГМ и подкорковых структурах.

Электрическая активность КГМ. Выше мы уже отмечали, что запись биотоков КГМ осуществляется с помощью метода электроэнцефалографии, позволяющего зафиксировать на бумаге всю сложную картину электрических колебаний, сопровождающих деятельность корковых нейронов. На получаемых диаграммах, называемых электроэнцефалограммами (ЭЭГ), можно выделить несколько наиболее типичных колебаний, различающихся, по частоте и амплитуде. Каждый ритм ЭЭГ соответствует тому или иному функциональному состоянию головного мозга (рис. 32). Наиболее частыми и низкими по амплитуде являются бета-волны (р-ритм 14—100 колебаний/с), сопровождающие состояние активного бодрствования.

Более редкие и значительные по амплитуде альфа-волны (а-ритм 8—13 колебаний/с) характеризуют фоновую электрическую активность КГМ и связаны с состоянием покоя, положением сидя при закрытых глазах. Открывание глаз тотчас же меняет ритм, и на ЭЭГ появляется р-ритм (см. рис. 22). Еще более медленные колебания, называемые в (тета) -ритмом (4—7 колебаний/с) и б (дельта)-ритмом (0,5—3,5 колебаний/с), встречаются в состоянии сна, на различных стадиях наркоза и при патологических состояниях головного мозга. Наконец, возможна регистрация МЭП мозга с периодами колебаний, измеряемых секундами, минутами и часами (см. разд. 4.14).

Рис. 32. Электроэнцефалографические стадии сна у человека (по А. Н. Шеповальникову, 1971):

а — расслабленное бодрствование, б — дремота, в — неглубокий сон, г, д — глубокий сон — «медленный сон» (без сновидений), е — «быстрый сон» (со сновидениями)

В последние десятилетия электрофизиологи начали интенсивно исследовать ответные биоэлектрические реакции КГМ, наблюдающиеся при одиночных раздражениях чувствительных нервов. Такие ответные электрические реакции назвали вызванными потенциалами (ВП). Впервые они были зарегистрированы еще в 1913 г. отечественным ученым В. В. Правдич-Неминским. Изучение ВП имело большое значение для составления функциональных карт КГМ (см. разд. 4.15.5, рис. 30), локализации патологических очагов в КГМ, для изучения взаимодействия КГМ с подкорковыми отделами и выяснения интимных механизмов формирования условных рефлексов. В некоторых исследованиях анализ ВП используют для изучения особенностей приема и переработки информации различными органами чувств.

Парная деятельность больших полушарий и особенности ее развития в онтогенезе. Выше мы отметили, что большие полушария состоят из двух морфологически почти идентичных половин: правого и левого полушария. Оба полушария тесно связаны с помощью специальных нервных волокон, образующих мозолистое тело (см. рис. 25). При этом нервные волокна, выходящие из какой-либо точки одного полушария, проецируются в симметричную точку другого полушария. Следовательно, в парной деятельности больших полушарий проявляется одно из фундаментальных и загадочных явлений живой природы — билатеральная симметрия.

Вопрос о парной деятельности больших полушарий в физиологии был впервые поднят в работах русских и советских ученых В. М. Бехтерева, Н. Е. Введенского, Э. Ш. Айрапетьянца. И. П. Павлов в 1923 г. назвал эту проблему очередным вопросом физиологии больших полушарий. К сожалению, в настоящее время она далека от своего решения. Показано, что ведущее значение в деятельности мозга как целого имеет левое полушарие, называемое доминантным; в некоторых случаях встречается доминантность правого полушария.

Особенно велико значение доминантного полушария для осуществления высших интеллектуальных функций, сложных движений и речи (вербальные функции). В частности, это подтверждается клинической практикой. Так, например, повреждение правого (недоминантного) полушария существенно не нарушает речь, письмо, логическое мышление. В то же время нарушается наглядное восприятие мира, ориентация в окружающей среде, анализ сигналов от вегетативных органов и др. Особенно ярко асимметричность проявляется в бинарных эффектах восприятия информации органами чувств: бинокулярном зрении, бинауральном слухе, бимануальном осязании (Б. Г. Ананьев),— о которых речь пойдет ниже. Вместе с тем существуют научные данные, свидетельствующие, что строгой доминантности нет и оба полушария имеют важное значение в психической деятельности человека. Известный советский нейрофизиолог и психолог А. Р. Лурия (1962) отмечал, что мозговым субстратом высших психических функций, в том числе и речи, является совместная работа обоих полушарий, неравноценных, однако, по своему значению. Таким образом, наряду с функциональной асимметричностью в деятельности полушарий существует также функциональная симметрия.

Существуют предположения, что в процессе онтогенеза развитие парной деятельности полушарий идет от неустойчивости симметрии к неустойчивой асимметрии и, наконец, к устойчивой функциональной асимметрии. По крайней мере, это подтверждается развитием так называемых бимануальных действий человека, т.е. особенностей двигательной деятельности левой и правой рук. В частности, показано, что к праворукости дети переходят с 2—4 лет. В этом возрасте правши составляют 38 %, а к 4—6 годам — уже 75 %. Иначе говоря, моторная асимметрия в значительной степени зависит от условий воспитания ребенка, но вместе с тем существует и наследственная предрасположенность.

По данным Б. Г. Ананьева (1968), темпы созревания левого и правого полушария имеют половые особенности. Левое полушарие у девочек развивается быстрее, что свидетельствует о более раннем созревании доминантного полушария. Данный факт косвенно подтверждается также более быстрым развитием у девочек речи и некоторых показателей психомоторики. Интересно, что у аномальных детей развитие левого полушария значительно задерживается и функциональная асимметрия выражена слабо.

Особенности развития КГМ у детей и подростков. Активное формирование полушарий начинается с 12-й недели эмбриогенеза и интенсивно продолжается в первые годы постнатального развития, особенно до 2 лет. Клеточное строение, форма и размещение борозд и извилин приближается к взрослому мозгу к 7 годам. А в лобных отделах это различие сглаживается только к 12 годам. Существует прямая зависимость между морфофункциональным созреванием лобных долей больших полушарий и формированием высших психических функций у детей (А. Р. Лурия, 1969). Окончательное созревание больших полушарий и КГМ завершается к 20—22 годам.

Морфологический анализ процессов созревания КГМ ребенка на клеточном уровне свидетельствует о постепенном увеличении размеров высших первичных, вторичных и третичных зон КГМ в процессе постэмбрионального развития. Чем больше возраст ребенка, тем большие размеры занимают эти корковые зоны и тем сложнее и богаче становится психическая деятельность.

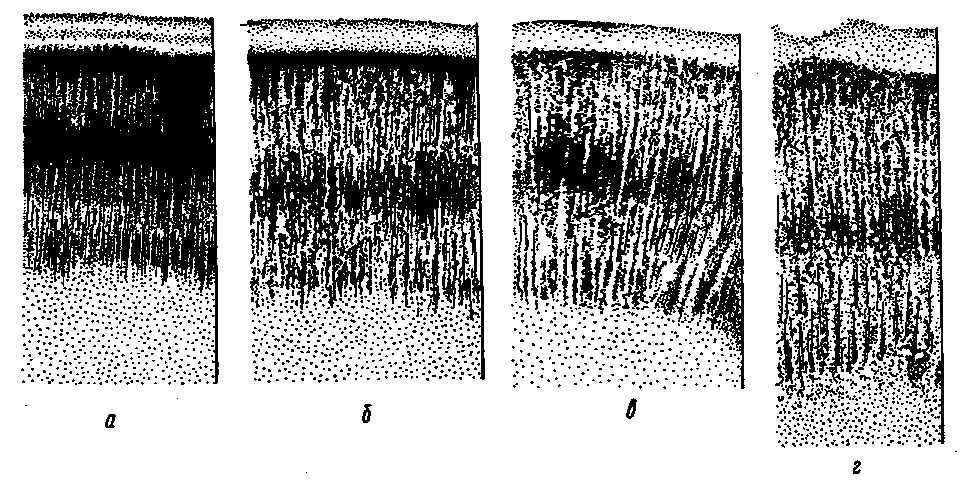

Интересные данные получены при изучении степени развития ассоциативных нейронных слоев КГМ в процессе онтогенеза. У новорожденного они слабо развиты и совершенствуются только при нормальном развитии ребенка (рис. 33). При врожденном слабоумии верхние слои КГМ остаются недоразвитыми. Резкое их сужение наблюдается и при некоторых постнатальных психических болезнях, приводящих к умственной отсталости.

Таким образом, в процессе постнатального развития происходит совершенствование морфологического строения КГМ, а параллельно этому и совершенствование высшей нервной деятельности ребенка и его психических процессов. Например, поля двигательного центра речи достигают функциональной полноценности только к 7 годам, к этому возрасту они увеличиваются на 64—73 % в сравнении с мозгом новорожденного. Корковые зоны, ответственные за анализ звуковых речевых сигналов, также достигают относительной функциональной полноценности только к 7 годам. То же можно сказать о корковых зонах, ответственных за интеграцию слуховых и зрительных раздражителей, что имеет большое значение в формировании речи, так как определенные слова всегда сочетаются с определенными предметами. Зрительные корковые зоны морфологически приближаются к таковым зонам мозга взрослого человека только у 7-летнего ребенка.

Рациональные условия обучения и воспитания ребенка на первых этапах постнатального развития могут в значительной степени способствовать морфологическому созреванию корковых нейронов и их слоев.

В экспериментах на животных было показано, что выключение некоторых органов чувств (зрение, слух, тактильная чувствительность) на первых этапах постнатального развития приводит к функциональному неразвитию нервных клеток в соответствующих сенсорных зонах КГМ. Интенсивное обучение животных с включением зрительных и звуковых раздражителей, напротив, приводило к ускоренному развитию мозга, увеличению числа межклеточных связей. Эти факты яркое доказательство той огромной роли, которую играет среда как фактор развития; они же указывают на необходимость как можно более раннего обучения и воспитания ребенка, конечно, с учетом его функциональных возможностей.

Рис.33. Увеличение верхних слоев коры головного мозга в онтогенезе на примере поля 19 (по данным Института мозга АМН СССР, 1949):

а – 6 месяцев пренатального развития, б – 9 месяцев пренатального развития,

в – новорожденный, г – 14 дней постнатального развития.

4.15.6. Лимбическая система головного мозга. Лимбическая система головного мозга, или висцеральный мозг, включает в себя ряд филогенетически древних корковых, подкорковых и стволовых нервных структур, обладающих морфологическими и функциональными свойствами и тесно связанных с ретикулярной формацией. Центральное место в лимбической системе занимают эволюционно-древние нервные структуры, называемые гиппокампом и миндалевидными ядрами. Функциональное значение лимбической системы связано с вегетативным обеспечением всех эмоциональных и поведенческих реакций организма. Электрическое раздражение этих структур у животных сопровождается эмоциональными реакциями и изменениями вегетативных функций: ритма дыхания, сердцебиения, свертывания крови и т. д. Именно поэтому лимбическая система была названа висцеральным мозгом, т. е. высшим центром управления внутренними процессами человеческого организма. Здесь также находятся нервные структуры, регулирующие многие эмоциональные реакции, а также состояние сна и бодрствования.

Онтогенез нервных структур лимбической системы изучен плохо. Имеются данные, свидетельствующие, что морфологически эти структуры приближаются к уровню взрослого организма уже в первые годы постнатального развития. Функционально лимбические структуры созревают также значительно быстрее филогенетически молодых отделов КГМ (неокортекс), и на ранних этапах постнатальной жизни они играют важную роль в регуляции вегетативных функций и поведения ребенка.

4.15.7. Вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система (ВНС) состоит из двух отделов: симпатической нервной системы и парасимпатической нервной системы.

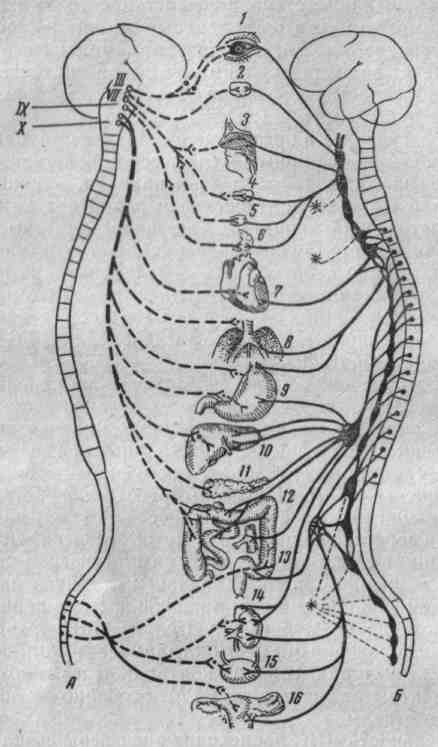

Нервные центры симпатической нервной системы расположены в грудных и поясничных сегментах спинного мозга. Волокна, выходящие из этих центров, направляются к симпатическим ганглиям, образующим вдоль позвоночника два симпатических ствола, от которых нервные волокна расходятся практически по всему телу, ре гулируя деятельность всех органов и тканей. Парасимпатическая нервная система включает крестцовый сегмент спинного мозга и некоторые нервные структуры продолговатого и среднего мозга. В отличие от симпатической нервной системы волокна парасимпатической системы не иннервируют скелетную мускулатуру, ЦНС, многие кровеносные сосуды и матку (рис. 34).

ВНС регулирует в организме обмен веществ и энергии, деятельность эндокринных желез, сердца, легких, почек, кровеносных сосудов и т. д. Как правило, влияние симпатической и парасимпатической нервной системы носит антагонистический характер. Так, например, симпатическая нервная система усиливает и учащает сердечные сокращения, а парасимпатическая — ослабляет и замедляет. (Однако этот антагонизм имеет относительный характер и В некоторых ситуациях оба отдела ВНС могут действовать одпонаправленно (Н. Е. Введенским, 1951 — 1956;

л. Л. Маркосян, I960).

Важное значение имеет симпатическая нервная система в регуляции возбудимости всех органов и тканей организма, обеспечивая их адаптацию к мозаике внешних воздействий (Л. А. Орбели, 1962). Причем симпатическая нервная система в ситуациях, требующих мобилизации всех защитных сил организма (стресс), способствует интенсификации вегетативных процессов, а парасимпатическая — восстановлению жизненных ресурсов. Отмечено повышение активности (тонус) симпатической нервной системы в дневное время и увеличение тонуса парасимпатической нервной системы в ночное время в период сна.

Оба отдела ВНС регулируются вегетативными центрами, расположенными в гипоталамусе и лимбических нервных структурах. Высший контроль через гипоталамические центры осуществляет КГМ, особенно ее лобные и височные отделы.

Деятельность ВНС происходит вне сферы сознания, но сказывается на общем самочувствии и эмоциональной реактивности. При патологических повреждениях нервных центров ВНС может наблюдаться раздражительность, расстройство сна, неадекватность поведения, расторможенность инстинктивных форм поведения (повышенный аппетит, агрессивность, гиперсексуальность).

4.15.8. Общие принципы управления физиологическими процессами. Организм человека — сложнейшее образование, состоящее из миллиардов клеток, объединенных и ткани и множество органов.

Рис. 34. Парасимпатический {А) и симпатический (Б) отделы вегетативной нервной системы (по С. И. Гальперину, 1974):

1 — глаз, 2 — слезная железа, 3 — дыхательные пути, 4 — подчелюстная железа, 5 — подъязычная железа, 6—околоушная железа, 7 — сердце, 8 — трахея, 9 — пищевод, желудок, 10 — печень, 11 — поджелудочная железа, 12 — тонкая кишка, 13 — толстая кишка, 14 — почка, 15 — мочевой пузырь, 16 — матка

Органы объединяются в физиологические и функциональные системы, в результате деятельности которых достигается уравновешивание организма с окружающей средой, т. е. адекватное приспособление организма к действию факторов среды. Таким образом, в основе единства организма и среды лежит удивительно слаженная координация всего бесконечного множества физиологических процессов. Здесь никогда не бывает «перепроизводства» или «нехватки» каких-либо продуктов (естественно, если речь идет о вегетативных функциях здорового человека).

Такая совершенная координация всех вегетативных процессов связана с тем, что организм представляет собой саморегулирующуюся систему. Саморегуляция жизненных процессов осуществляется на основе обратных связей системами управления замкнутого цикла (Г. Дришель, 1960; У Эшби, 1966; А. Б. Коган и др., 1972).

В основе оптимального управления сложными внутренними функциями нашего организма лежит деятельность центральной нервной системы. Это объективный и полновластный распорядитель всех физиологических процессов, от молекулярного уровня до системного. Однако не все отделы ЦНС обладают одинаковой «властью». Между ее нервными структурами, находящимися на различных «этажах», существуют определенные субординационные взаимоотношения.

На основании общей схемы биологического управления внутренней средой организма (С. Н. Брайнис, В. Б. Свечинский, 1967) можно выделить три основных уровня системы управления вегетативными процессами и двигательными реакциями человека.

Первый уровень управления (низший) включает нейронные структуры спинного мозга и ствола головного мозга. Здесь осуществляется первичная обработка афферентной информации из внутренней среды организма и находятся центры рефлексов, поддерживающих ее относительное постоянство. Напри-мер, этот нервный уровень управления обеспечивает работу сердца, дыхания, органов пищеварения и т. д. Однако этот уровень управления не обладает полномочной властью над всей вегетативной сферой и направляет работу лишь ее отдельных частей.

Второй уровень управления контролирует функционирование первого и осуществляет корреляцию всех вегетативных процессов, соединяя деятельность всех структурных компонентов нашего организма в единое целое. К этому уровню относятся наиболее древние в филогенетическом отношении нервные структуры КГМ и гипоталамус, объединяемые в лимбическую систему (см. 4.15.6).

Второй, или лимбический, уровень управления осуществляет также вегетативное оформление всех эмоциональных и поведенческих реакций животных и человека.

Третий, высший уровень управления вегетативной сферой регулирует работу двух уровней в соответствии с информацией, поступающей из внешней среды. Он включает молодые образования КГМ. Высший уровень управления обеспечивает наилучшую адаптацию деятельности внутренних органов к «требованиям» окружающей среды. Благодаря деятельности высшего уровня управления все вегетативные процессы организма изменяют свои функции еще до того, чем это потребуется для выполнения какого-либо действия. Например, у спортсмена, стоящего на старте, уже усиленно сокращается сердце и в мышечных клетках идет образование энергии, необходимой для их сокращения.

Нормальная деятельность всех трех основных уровней управления вегетативными функциями и двигательной сферой человека возможна только при тесном их контакте и на основе постоянного притока информации о текущих событиях во внутренних органах организма, т. е. на основе обратных связей. Свои управляющие влияния спинной и головной мозг реализуют через отделы периферической нервной системы или опосредованно, через гуморальные факторы: гормоны, другие биологически активные вещества, ферменты, изменения ионного состава крови и содержимого клеток. Ведущее значение в гуморальном обеспечении управляющих импульсов нервных структур имеет гипофиз, тесно связанный с гипоталамусом и со всеми железами внутренней секреции. Таким способом осуществляется единое нервно-гуморальное управление вегетативными и двигательными функциями нашего организма.

4.15.9. Совершенствование систем управления в организме человека в процессе онтогенеза. Ребенок рождается со всеми функциями, необходимыми ему для жизни на данном этапе онтогенеза. Но многие мозговые структуры являются незрелыми, поэтому на первых этапах онтогенеза организм способен лишь на поддержание примитивных физиологических процессов жизнедеятельности. Характерной особенностью детского организма является довольно выраженная автономность в деятельности различных функциональных систем, относительно малое взаимодействие центральных нервных структур (П. К. Анохин, А. М. Чернух, 1968), низкий уровень дублирования функций и как следствие этого — их низкие резерные возможности.

Все эти факторы, вместе взятые, обусловливают низкий уровень функциональной, или биологической, надежности детского организма, под которой понимается способность биологических систем от клетки до целостного организма функционировать в оптимальном для них режиме, несмотря на сложную мозаику меняющихся внешних условий и воздействий. А. А. Маркосян (1964) считал, что совершенствование биологической надежности всех без исключения функций организма лежит в основе его развития. Естественно, что совершенствование регуляторных и управленческих функций мозга происходит «как часть целостного процесса онтогенеза во всех его аспектах — структурном, молекулярном, химическом и поведенческом» .

Большим недостатком систем управления детского организма является также незрелость эндокринного звена управления. Как известно, окончательное созревание эндокринной системы происходит только в пубертатном периоде и до этого момента ЦНС не имеет надежного «союзника» в управлении физиологическими процессами человека.

Окончательное завершение морфологического и функционального формирования всех уровней управления деятельностью организма человека завершается к 20—22 годам. Надежность их функционирования к этому возрасту достигает своей высшей степени, что обеспечивает физиологическим процессам широкие адаптационные возможности.