Основные боевые характеристики ручных осколочных гранат

Основные данные |

РГД-5 |

Ф-1 |

РГН |

РГО |

Тип гранаты |

наступательная |

оборонительная |

наступательная |

оборонительная |

Действие запала |

дистанционное |

дистанционное |

ударно-дистанционное |

ударно-дистанционное |

Время горения замедлителя запала |

3.2 - 4.2 с |

3.2 - 4.2 с |

3.2 - 4.2 с |

3.2 - 4.2 с |

Радиус убойного действия осколков |

до 25 м |

до 200 м |

до 20 м |

до 200 м |

Площадь разлета осколков |

28-32 кв.м |

75-82 кв.м |

95-96 кв.м |

213-286 кв.м |

Массаснаряженной гранаты |

310 г |

600 г |

310 г |

530г |

Масса разрывного заряда |

110 г |

60 г |

114 г |

92 г |

Взрывчатое вещество |

тротил |

тротил |

ТГ-30, ТГ-40, А-IX-1 |

ТГ-30, ТГ-40, А-IX-1 |

Габаритные размеры: общая длина, мм диаметр, мм |

117 61 |

117 58 |

114 61 |

114,5 63 |

Средняя дальность броска гранаты |

40 – 50м |

35 – 45м |

25 – 45м |

20 – 40м |

Ручные осколочные гранаты состоят из корпуса, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты – служит для помещения разрывного заряда и запала, а также для образования осколков при взрыве гранаты. Устройство корпуса каждой гранаты имеет свои особенности.

Разрывной заряд заполняет корпус гранаты и служит для разрыва ее на осколки. В качестве разрывного заряда применяются дробящие взрывчатые вещества: тротил (тол), мелинит, аммониты и т.п.

Запал предназначен для приведения гранаты в действие.

Ручная осколочная граната РГД-5 дистанционного действия, предназначена для поражения живой силы в наступательном бою. Граната состоит из: корпуса с трубкой для запала, заряда ВВ, запала УЗРГМ. Граната разработана в ГСКБ-40 и принята на вооружение Советской Армии в 1954 году. Копировалась в различных странах, получавших вооружение или лицензии на его производство от СССР. В Китае массово производится под названием «тип 59».

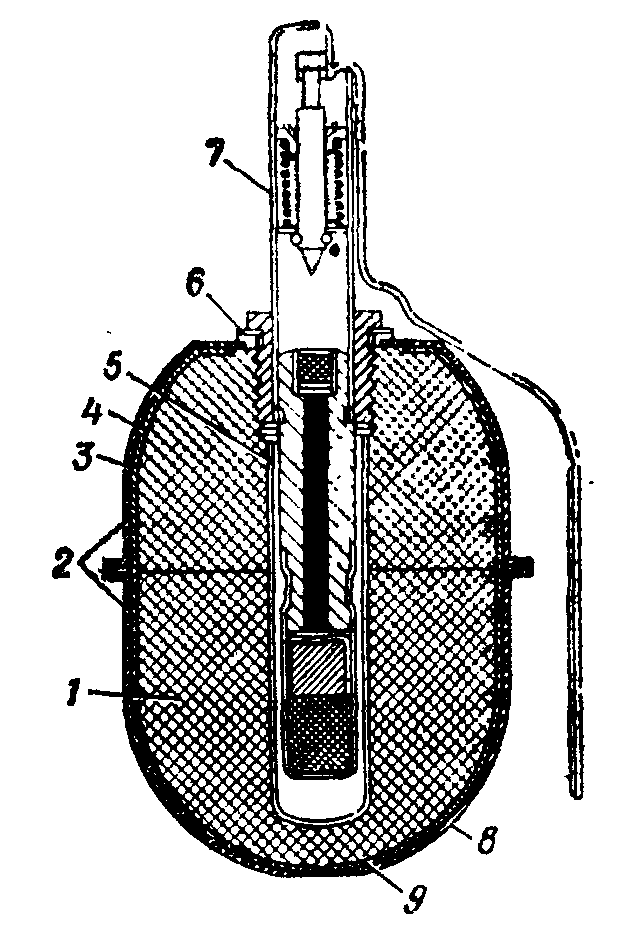

Корпус гранаты РГД-5 (рис.2) состоит из двух частей – верхней и нижней.

Верхняя часть корпуса состоит из внешней оболочки называемой колпаком и вкладышем колпака. К верхней части с помощью манжеты присоединяется трубка для запала. Трубка служит для присоединения запала к гранате и для герметизации разрывного заряда в корпусе.

Для предохранения трубки от загрязнения, в нее ввинчивается пластмассовая пробка. При подготовке гранаты к метанию вместо пробки в трубку ввинчивается запал. Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки называемой поддоном, и вкладышем поддона.

|

|

Рис.2. Устройство ручной осколочной гранаты РГД-5: 1 – разрывной заряд; 2 – корпус; 3 – колпак; 4 – колпак; 5 – трубка для запала; 6 – манжета; 7 – запал; 8 – поддон; 9 – вкладыш поддона |

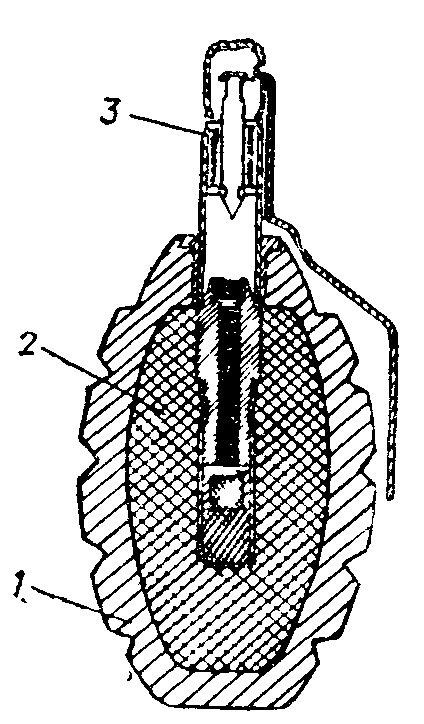

Рис.3. Устройство ручной осколочной гранаты Ф1: 1 – корпус; 2 – разрывной заряд; 3 – запал |

Ручная оборонительная осколочной граната Ф-1 была первоначально разработана на основе французской ручной гранаты F-1 образца 1915 года и английской гранаты системы Лемона, состоявших на вооружении русской армии в годы Первой мировой войны (отсюда обозначение Ф-1 и обиходное название «лимонка»). Российский вариант применялся с дистанционным запалом (взрывателем) системы Ковешникова, обеспечивавшим время замедления взрыва 6 с, но оснащенным ударниковым механизмом не слишком удачной конструкции. Первая модернизация гранаты Ф-1 произведена в 1939 году, в 1941 году для нее принят запал системы Е. М. Винцени с замедлением 3,54,5 с, получивший наименование УЗРГ (унифицированный запал ручных гранат) и ставший (до 80-х годов) единым запалом для ручных осколочных гранат последующей разработки.

Корпус гранаты Ф-1 чугунный, с продольными и поперечными бороздами (рис.3) по которым граната обычно разрывается на осколки. В верхней части корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении, транспортировке в это отверстие ввернута пластмассовая пробка.

Опыт применения ручных гранат, оснащенных дистанционным запалом УЗРГМ (гранаты РГ-42, РГД-5, Ф-1), выявил их существенный недостаток при ведении боевых действий в горной и резко пересеченной местности, а также в населенных пунктах: на коротких дистанциях метания время замедления взрыва оказывалось слишком большим, и заметивший бросок гранаты противник зачастую успевал укрыться за различными предметами или в складках местности. Кроме того, в ряде случаев гранаты откатывались по склону, лестнице, скату крыши от места попадания, а в случае отскока гранаты от препятствия или скатывании в сторону могли поразить своих же солдат.

В ходе ведения боевых действий в Афганистане было принято решение разработать новые гранаты с запалом двойного действия — ударно-дистанционным. Такие гранаты были разработаны ГНПП «Базальт» и получили наименования РГН (ручная граната наступательная) и РГО (ручная граната оборонительная). Приняты на вооружение в 1982 году.

Ручные гранаты РГН и РГО состоят из гранат без запала и запала.

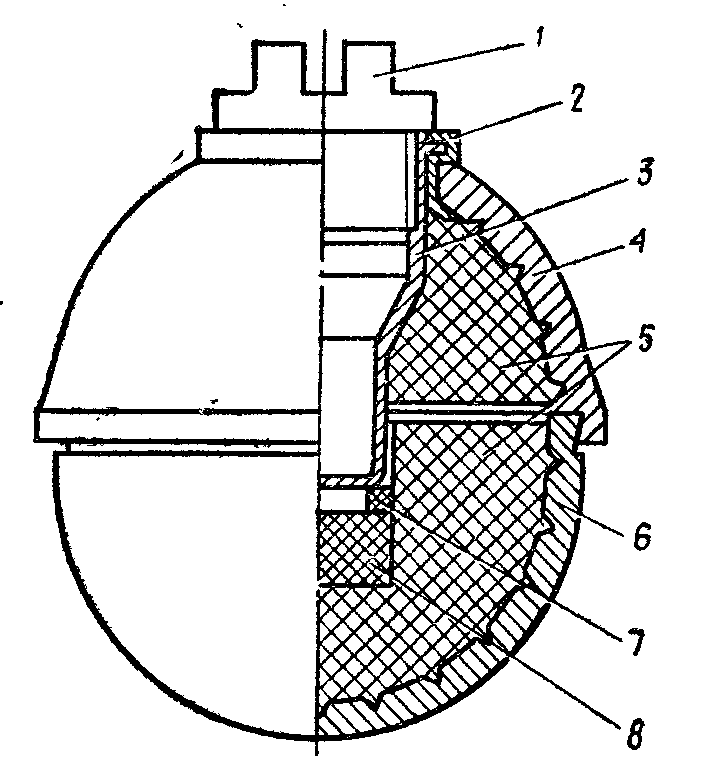

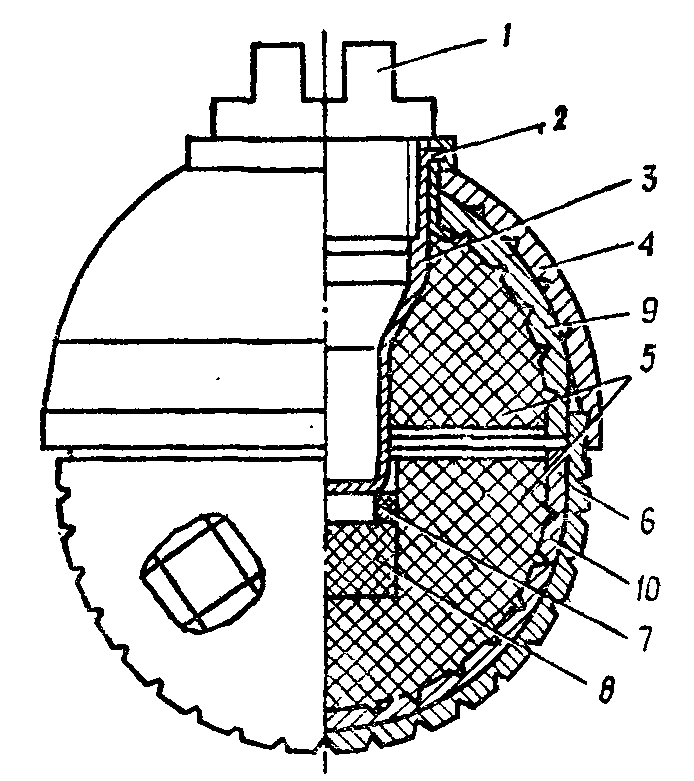

Ручные гранаты РГН и РГО без запала (рис. 4 и 5) состоят из корпуса, взрывчатой смеси и детонаторной шашки.

|

|

|

Рис.4. Устройство ручной гранаты РГН без запала: 1 – пробка; 2 – манжета; 3 – стакан; 4 – полусфера; 5 – взрывчатая смесь; 6 – полусфера; 7 – прокладка; 8 – поддон |

|

Рис.5. Устройство ручной гранаты РГО без запала: 1 – пробка; 2 – манжета; 3 – стакан; 4 – полусфера; 5 – взрывчатая смесь; 6 – полусфера; 7 – прокладка; 8 – поддон; 9, 10 – полусферы |

Корпус ручных гранат РГН и РГО предназначен для размещения в нем взрывчатой смеси, детонаторной шашки, а также для образования осколков при взрыве.

Корпус ручной гранаты РГН состоит из двух полусфер, изготовленных из алюминиевого сплава. Корпус ручной гранаты РГО для увеличения количества убойных осколков кроме двух наружных полусфер имеет две внутренние полусферы. Все четыре полусферы изготовлены из стали.

Нижняя полусфера оборонительной гранаты в отличие от нижней полусферы наступательной гранаты для удобства различия гранат по назначению имеет на наружной поверхности насечку.

В верхней части корпусов при помощи манжеты завальцован стакан с резьбой для ввинчивания в него запала и обеспечения герметизации взрывчатой смеси.

На время транспортирования и хранения в стакан на смазке ввинчивается пробка.

На дно углубления в взрывчатой смеси нижних полусфер корпусов поставлена детонаторная шашка, которая служит для передачи детонации от запала к взрывчатой смеси. Для исключения перемещения шашки ставится прокладка.

Запал предназначен для подрыва взрывчатой смеси при ударе гранаты о преграду. В случае отказа в ударном действии запал срабатывает от дистанционного устройства через 3,2—4,2 с.

Вывод: Ручные осколочные гранаты предназначены для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаке, в окопах, убежищах, населенных пунктах, в лесу, в горах и т.п.). Они разделяются на наступательные и оборонительные.

Вопрос № 2. Порядок работы механизма запала

Запал предназначен для приведения гранаты в действие. Его действие может быть дистанционное, ударное и ударно-дистанционное.

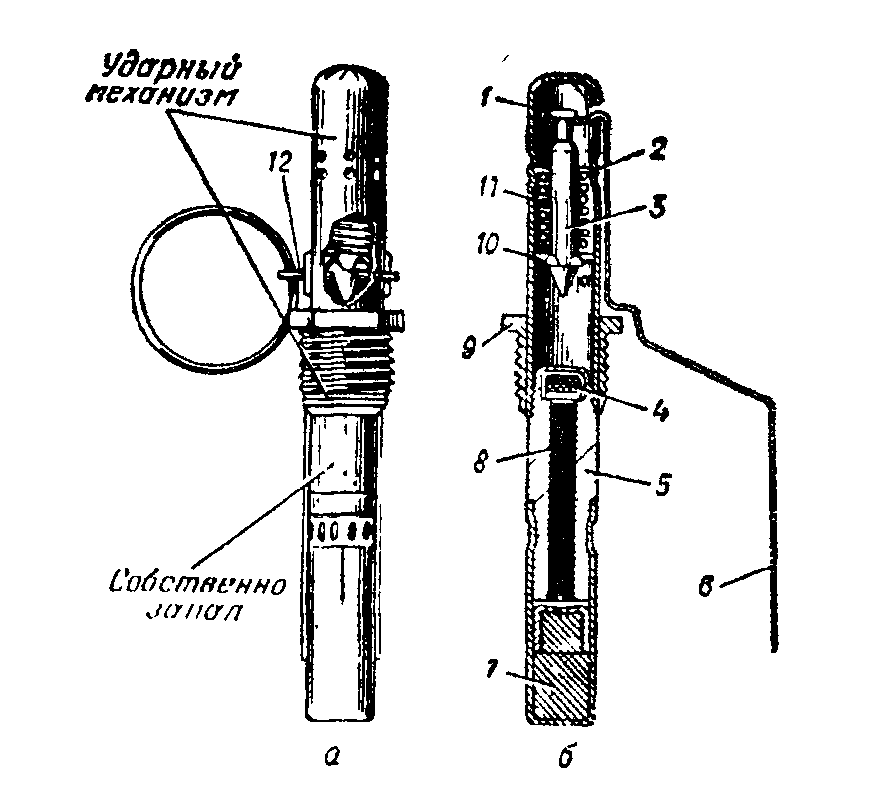

Запал гранаты УЗРГМ дистанционного действия предназначен для взрыва разрывного заряда через 3,2 – 4,2 секунды после броска (рис.6). Он состоит из ударного механизма и собственно запала.

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом.

|

Рис.6. Запал гранаты УЗРГМ: а - общий вид; б - в разрезе; 1 - трубка ударного механизма; 2 - направляющая шайба; 3 -ударник; 4 - капсюль-воспламенитель; 5 -втулка замедлителя; 6 - спусковой рычаг шайба ударника; 7 - капсюль-детонатор; 8 -; 9 - соединительная втулка; 10 - замедлитель; 11 - боевая пружина; 12 - предохранительная чека |

Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала.

Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты. Она надета на нижнюю часть трубки ударного механизма.

Направляющая шайба является упором для верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника. Она закреплена в верхней части трубки ударного механизма.

Боевая пружина служит для сообщения ударнику энергии, необходимой для накола капсюля-воспламенителя. Она надета на ударник и своим верхним концом упирается в направляющую шайбу, а нижним в шайбу ударника.

Ударник служит для накола и воспламенения капсюля-воспламенителя. Он помещается внутри трубки ударного механизма. Шайба ударника надета на нижний конец ударника и является упором для нижнего конца боевой пружины.

Спусковой рычаг служит для удержания ударника во взведенном положении (боевая пружина сжата).

Предохранительная чека проходит через отверстие пружины спускового рычага и стенок трубки ударного механизма. Она имеет кольцо для ее выдергивания.

Собственно запал (рис.6) служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он состоит из втулки замедлителя, капсюля-воспламенителя, замедлителя и капсюля-детонатора.

Капсюль-воспламенитель предназначен для воспламенения замедлителя. Замедлитель передает луч огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору. Он состоит из запрессованного малогазового состава.

Капсюль-детонатор служит для взрыва разрывного заряда гранаты.

Он помещен в гильзе закрепленной на нижней части втулки замедлителя.

Запалы всегда находятся в боевом положении. Разбирать запалы и проверять работу ударного механизма категорически запрещается.

Ударно-дистанционный запал УДЗ состоит из следующих частей (рис.7):

накольно-предохранительного механизма;

датчика цели;

дистанционного устройства;

механизма дальнего взведения;

детонирующего узла.

Накольно-предохранительный механизм, обеспечивающий безопасность запала в служебном обращении и накол капсюля-воспламенителя после броска гранаты, состоит из жала, ударника, шплинта с кольцом, пружины, рычага, заглушки, планки и капсюля.

Датчик цели, обеспечивающий срабатывание запала при ударе гранаты о преграду, состоит из груза, гильзы, жала, пружины и втулки.

Дистанционное устройство, обеспечивающее срабатывание детонатора через 3,2 4,2 с. с момента броска гранаты, состоит из втулки с составами и капсюля детонатора.

Механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность в служебном обращении и взведение запала через 1 1,8 с с момента броска, состоит из втулок с составами, стопоров, движка, капсюля и пружины.

Детонирующий узел состоит из капсюля-детонатора и втулки, закрепленных в стакане. Все перечисленные узлы и механизмы собраны в корпусе.

Действие запала

В служебном обращении ударник удерживается от перемещения рычагом, закрепленным на корпусе с помощью шплинта, концы которого разведены. Движок смещен относительно жала и удерживается от перемещения стопорами. Груз поджат к корпусу гильзой, перемещение которой ограничено движком.

|

Рис.7. Устройство ударно-дистанционного запала УДЗ: 1 - капсюль - детонатор детонационного узла;2 - капсюль - воспламенитель; 3 - движок механизма дальнего взведения; 4 - жало ударника; 5,6- втулка и гильза ударного механизма; 7 - корпус;8 - инерционный груз ударного механизма;9 - жало ударника предохранительного механизма;10 - ударник; 11 - кольцо; 12 - капсюль -воспламенитель предохранительного механизма; 13 - рычаг |

Перед метанием гранаты выпрямляется (сводятся концы) и выдергивается шплинт, при этом рычаг рукой удерживается в исходном положении (прижатым к корпусу гранаты).

При полете рычаг под действием пружины отбрасывается и освобождает ударник с жалом, который под действием пружины накалывает капсюль. Луч огня от капсюля зажигает составы.

После выгорания составов (через 1—1,8 с) стопоры перемещаются и освобождают движок, который под действием пружины взводится.

От перегрузки, возникающей при встрече с преградой, перемещается груз и вызывает движение гильзы, в результате которого жало накалывает капсюль. Луч огня от капсюля обеспечивает срабатывание капсюля-детонатора.

В случае несрабатывания датчика цели при встрече с преградой капсюль-детонатор действует от импульса капсюля-детонатора, срабатывающего после выгорания составов (через 3,2—4,2 с).

Достаточно сложная конструкция запала обеспечивает необходимую безопасность в обращении и надежное срабатывание при боевом использовании.

Наличие в войсках гранат РГН и РГО не привело к полной замене арсенала старых ручных гранат Ф-1 и РГД-5, изготовление которых значительно проще и по стоимости явно уступает новым образцам. В то же время имеется значительный накопленный запас гранат старых образцов, поэтому они еще долго будут эксплуатироваться в войсках.

Вывод: Запал предназначен для приведения гранаты в действие. Его действие может быть дистанционное, ударное и ударно-дистанционное.

Вопрос № 3. Подготовка гранат к боевому применению.

Осмотр и подготовка к боевому применению ручных осколочных гранат

Все запасы гранат и запалов, кроме носимых, хранить в заводской укупорке.

Для ношения ручных осколочных гранат служит брезентовая сумка на две гранаты. Запалы помещаются в них отдельно от гранат, при этом каждый запал должен быть завернут в бумагу или чистую ветошь.

Перед укладкой в гранатную сумку и заряжанием гранаты и запалы осматриваются.

При осмотре необходимо обращать внимание на то:

чтобы корпус гранаты не имел глубоких вмятин и проржавления;

трубка для запала не была засоренной и не имела сквозных повреждений;

запал был чистым и не имел проржавления и помятостей;

концы предохранительной чеки разведены и не имели трещин на изгибах.

Запалы с трещинами или с зеленым налетом к применению непригодны.

Следует оберегать гранаты и запалы от сильных толчков, ударов, огня, грязи, сырости. Если они были загрязнены или подмочены, необходимо при первой возможности гранаты тщательно обтереть и просушить на солнце или в теплом помещении, но не около огня. Просушивать гранаты обязательно под наблюдением.

Гранаты нужно периодически осматривать. Заряжать гранату разрешается только перед её метанием.

Заряжание гранаты производится по команде «Подготовить гранаты», а в бою, кроме того, и самостоятельно.

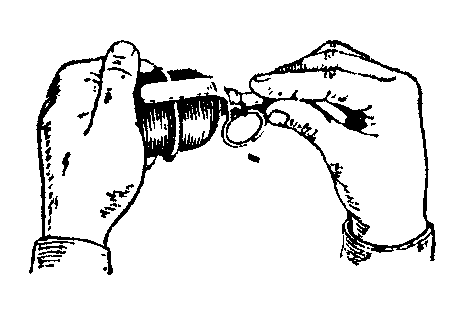

Для заряжания необходимо вынуть гранату из гранатной сумки, вывинтить пробку из трубки (стакана) корпуса и ввинтить запал (рис. 8). Граната готова к броску.

|

|

Рис. 80. Ввинчивание запала |

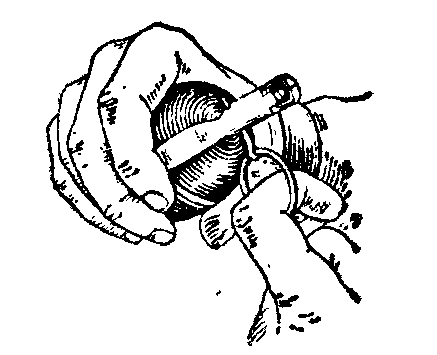

Рис.9. Выдергивание предохранительной чеки |

Части ударного механизма запала находятся в следующем положении: ударник взведен и удерживается в верхнем положении вилкой спускового рычага, соединенного с трубкой ударного механизма предохранительной чекой. Концы предохранительной чеки разведены и прочно удерживают ее в запале.

Метание гранат производится по команде «Гранатой — огонь» или «По траншее, гранатами — огонь», а в бою, кроме того, и самостоятельно.

Для метания гранаты необходимо:

взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты;

продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала (рис. 9);

размахнуться и бросить гранату в цель; после метания оборонительной гранаты укрыться.

После выдергивания чеки положение запала не меняется, ударник во взведенном положении удерживается рычагом, который освобождается от соединения с трубкой ударного механизма, но прижимается к ней пальцами руки. В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник. Ударник под действием боевой пружины наносит удар (накол) по капсюлю-воспламенителю и воспламеняет его. Луч огня от капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель и пройдя его передается капсюлю-детонатору. Капсюль-детонатор взрывается и взрывает разрывной заряд гранаты. Корпус гранаты разрывается и осколки корпуса и запала разлетаются в разные стороны.

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами

При обучении метанию боевых гранат необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1) обучаемые должны быть в стальных шлемах;

2) перед заряжанием осмотреть гранаты и запалы; в случае обнаружения неисправностей доложить командиру;

3) метание осколочной оборонительной и противотанковой гранат производить из окопа или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством офицера;

4) при метании одним обучаемым нескольких гранат каждую последующую гранату бросать по истечении не менее 5 с после взрыва предыдущей;

5) если граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжение ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением командира;

6) вести учет неразорвавшихся гранат и отмечать места их падения красными флажками; по окончании метания неразорвавшиеся гранаты уничтожить подрывом на месте падения согласно правилам, изложенным в Руководстве по хранению и сбережению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках; подрыв гранат (запалов) организует командир части;

7) район метания ручных гранат оцеплять в радиусе не менее 300 м;

8) личный состав, не занятый метанием гранат, отводить в укрытие или на безопасное удаление от огневого рубежа (не ближе 350 м);

9) исходное положение для метания гранат обозначать белыми флажками, огневой рубеж — красными;

10) пункт выдачи гранат и запалов оборудовать в укрытии не ближе 25 м от исходного положения.

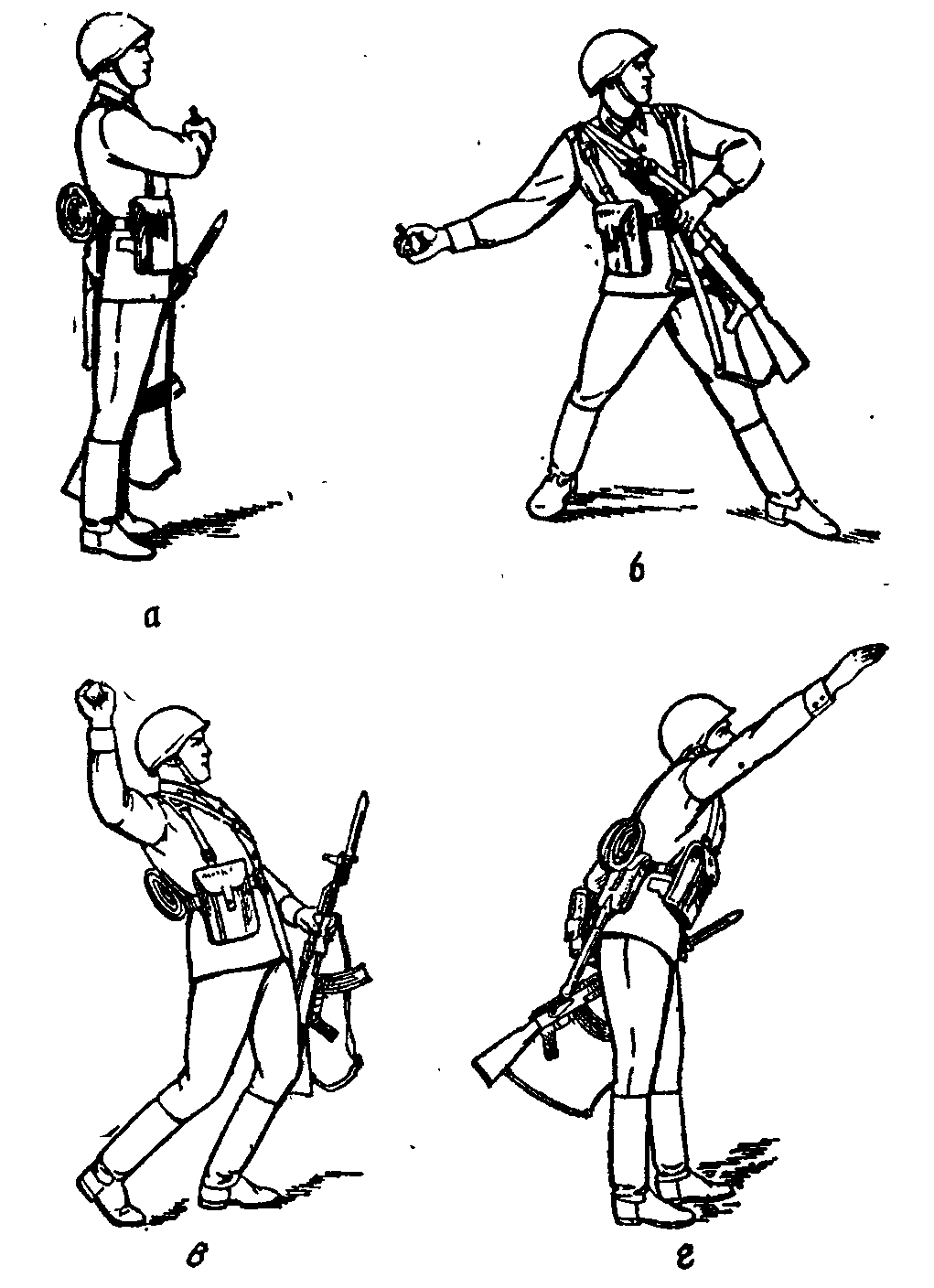

Метание ручных гранат в бою производится из различных положений: стоя, с колена, лежа, а также и в движении из бронетранспортера и в пешем порядке (только наступательных).

|

Рис.10. Прием метания гранаты стоя с места: а, б, в, г – последовательность действий |

Для метания гранаты нужно выбирать место и положение, которые обеспечивают свободный полет гранаты к цели (на пути отсутствуют препятствия: ветви деревьев, высокая трава, провода и т. д.).

Метать гранату надо энергично, придавая ей наиболее выгодную траекторию полета.

Если граната не была брошена и из запала предохранительная чека не выдергивалась, она разряжается под наблюдением командира.

По команде «Разрядить гранату» запал вывинчивается, завертывается в ветошь (бумагу) и укладывается в гранатную сумку; в трубку корпуса ввертывается пробка и граната укладывается в сумку.

Вывод: Для подготовки ручной осколочной гранаты к боевому применению (заряжание гранаты) необходимо вывинтить пробку из трубки (стакана) корпуса гранаты и ввинтить запал.