- •Министерство образования и науки украины

- •Методические указания

- •«Твердотельная электроника»

- •7.090801 – Микроэлектроника и полупроводниковые приборы;

- •7.090804 – Физическая и биомедицинская электроника

- •Варианты заданий

- •Содержание

- •1 Технологические основы изготовления диода

- •1.1 Изготовление подложки

- •1.2 Эпитаксия

- •1.3 Окисление

- •1.4 Фотолитогрифия

- •1.5 Травление

- •1.6 Диффузия

- •1.7 Металлизация

- •1.8 Скрайбирование

- •2 Расчёт параметров диода

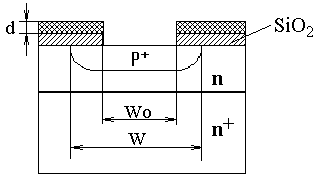

- •2.1 Расчёт конструктивных параметров диода

- •2.2 Расчет физических параметров материала

- •2.3 Расчет обратных токов

- •2.4 Температурная зависимость обратного тока

- •2.5 Напряжение пробоя

- •2.5.1 Тепловой пробой

- •2.5.2 Лавинный пробой

- •2.6 Расчет прямого падения напряжения

- •2.7 Температурная зависимость прямого падения напряжения

- •2.8 Расчет вольт–фарадной характеристики

- •2.9 Зависимость добротности от частоты

- •2.10 Расчет импульсных характеристик

1.5 Травление

Травление – это удаление поверхностного слоя не механическим, а чаще всего химическим путем. Его применяют для получения максимально ровной (дефекты отсутствуют) поверхности пластин, не достижимой механическим путем, удаление диокиси кремния и других слоев с поверхности, формирование рисунка тонкопленочных слоев, а также масок.

При изготовлении диода применяют жидкостное травление. В основе его лежит химическая реакция жидкого травителя и твердого тела, в результате которой образуется растворимое соединение.

Локальное травление осуществляется через маску. Оно может быть изотропным и анизотропным.

Изотропное травление идет с одинаковой скоростью во всех направлениях. Этот процесс служит для травления слоя диоксида кремния через маску фоторезиста.

Основной

компонент травления – плавиковая

кислота![]() .

Размер

.

Размер

![]() вытравливаемой

области больше размера отверстия

вытравливаемой

области больше размера отверстия

![]() в

маске на величину, превышающую удвоенную

толщину

в

маске на величину, превышающую удвоенную

толщину

![]() слоя

диоксида кремния. В связи с этим жидкостное

травление не позволяет получить в слое

диоксида кремния отверстие достаточно

малыж размеров. Жидкостное травление

обладает высокой избирательностью,

количественно оцениваемой отношением

скоростей травления требуемого слоя

(например

слоя

диоксида кремния. В связи с этим жидкостное

травление не позволяет получить в слое

диоксида кремния отверстие достаточно

малыж размеров. Жидкостное травление

обладает высокой избирательностью,

количественно оцениваемой отношением

скоростей травления требуемого слоя

(например![]() )

и других слоев (кремния, фоторезиста и

т.д.)

)

и других слоев (кремния, фоторезиста и

т.д.)

Рисунок 7 - Изотропное травление

1.6 Диффузия

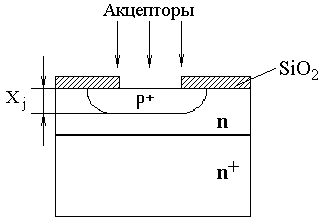

Диффузия примесей – это технологическая операция легирования, т. е. введение примесей в пластину или эпитаксиальную пленку. Примесные атомы поступают через поверхность и распространяются вглубь вследствие теплового движения.

Основной механизм проникновения примесного атома в кристаллическую решетку состоит в том, что этот атом последовательно перемещается вакансиям решетки. Возможны также перемещения по междоузлиям и обмен местами с соседними атомами. Для получения сильнолегированных областей и сокращения времени диффузии нужно иметь высокую концентрацию вакансий в поверхностном слое пластины.

Диффузия может осуществляться по всей поверхности пластины (общая) и на определенных ее участках (локальная). В первом случае образуется тонкий диффузионный слой, отличающийся от эпитаксиального неоднородностью по глубине распределения примеси. Во втором – примесь распределяется не только вглубь пластины, но и во всех перпендикулярных направлениях, то есть под маску. В результате участок р - n перехода оказывается автоматически защищен окислом. На практике глубина диффузионных слоев всегда меньше толщины пластины.

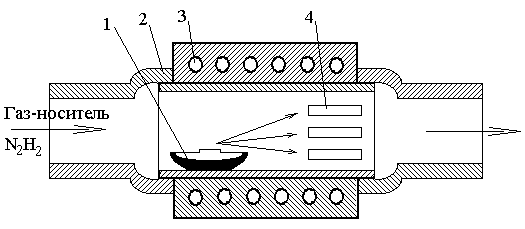

Рисунок 8 – Схема установки для проведения диффузии (1 – источник с испаряющимся диффузантом, 2 – кварцевая труба, 3 – индуктор, 4 – пластины кремния)

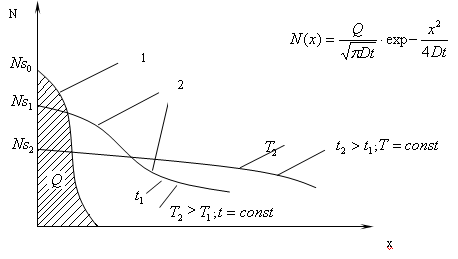

Если

над пластинами избыток диффузанта, то

у их поверхности быстро устанавливается

максимальная концентрация примесей,

близкая к предельной растворимости,

которая далее не изменяется. Распределение

концентраций примесей при таком режиме

диффузии, называемой загонкой примеси,

показано на рис. 6 для различного времени

процесса и разных температур. Атомы

примесей сосредоточены в узком

приповерхностном слое. Назначение

загонки в основном состоит в том, чтобы

ввести определенную фазу легирования.

Для окончательного формирования

диффузионного слоя введенную примесь

подвергают перераспределению на втором

этапе – разгонке. Подачу диффузанта

прекращают, примеси распространяются

вглубь при постоянной дозе легирования,

поверхностная концентрация уменьшается,

а толщина слоя возрастает. На рис. 11

приведены графики функций

![]() после

загонки (1) и разгонки (2).

после

загонки (1) и разгонки (2).

Рисунок 9 -Процесс диффузии примеси n-типа

![]()

N

T1 ,t1

t2 >t1

, T2

=T1 или

T2

>T1

, t2

=t1

![]()

x

Рисунок 10 -Распределение концентрации примеси при диффузии из неограниченного источника

Рисунок 11 – Ограниченный источник. Распределение концентраций после загонки(1) и разгонки(2)