- •Глава 9. Биотехнологическая переработка растительного сырья

- •9.1. Характеристика и методы переработки

- •Растительного сырья

- •9.2. Гидролитическая и биотехнологическая переработка растительного сырья

- •9.2.1. Основные методы гидролиза

- •9.2.2. Превращение основных компонентов растительной ткани в условиях гидролиза

- •9.2.3. Подготовка гидролизата к биохимической переработке

- •Растительного сырья

- •9.2.4. Производство дрожжей на гидролизате

- •9.2.5. Производство этанола на гидролизате

- •9.3. Твердофазная ферментация растительного сырья

- •9.3.1. Получение ферментов

- •9.3.2. Обогащение растительного сырья белком одноклеточных

- •9.3.3. Силосование растительных кормов

- •9.3.4. Компостирование отходов

- •Утилизация соломы

9.2.2. Превращение основных компонентов растительной ткани в условиях гидролиза

Превращения полисахаридов. Основная цель гидролиза – расщепление гликозидных связей, соединяющих остатки моносахаридов в молекуле полисахарида. Эта реакция по возможности не должна сопровождаться вторичными превращениями образующихся моносахаридов.

В качестве основных продуктов гидролиза целлюлозы образуется комплекс растворимых в условиях реакции олигосахаридов: целлобиоза, целлотриоза и т. д. Скорость гидролиза олигосахаридов гораздо выше скорости гидролиза целлюлозы, и основным продуктом реакции является D-глюкоза.

От химического строения гемицеллюлоз зависит их реакционная способность и углеводный состав гидролизатов. Основной полисахарид гемицеллюлоз древесины хвойных пород галактоглюкоманнан, соотношение остатков D-галактозы : D-глюкозы : D-маннозы в котором составляет 1 : 1 : 3. Основные полисахариды гемицеллюлозной части лиственной древесины – глюкуроноксилан и глюкоманнан. Растительные отходы сельскохозяйственного производства также являются ксиланами. Пектиновые вещества, содержание которых в древесине составляет 0,5–1,5%, представляют собой полиурониды, состоящие в основном из остатков частично метилированной D-галактуроновой кислоты.

Для гемицеллюлоз характерно образование растворимых олигомерных продуктов неполного гидролиза (степень полимеризации 2–10), в основном ксилобиозы. Для превращения их в моносахариды проводят дополнительный гидролиз в мягких условиях – инверсию.

Таким образом, основными продуктами гидролиза целлюлозы и гемицеллюлоз являются D-ксилоза, D-манноза, D-галактозы, L-арабиноза, D-глюкоза, уроновые кислоты и их эфиры. В результате отщепления О-ацетильных групп (деацетилирование) от макромолекул ксиланов и маннанов образуется уксусная кислота, при отщеплении О-метильных групп (деметоксилирование) от остатков уроновых кислот – метанол.

Состав этой смеси усложняется в результате дальнейших превращений моносахаридов.

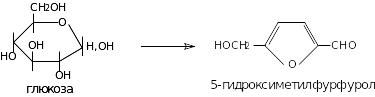

Вторичные превращения углеводов. Распад сахаров приводит к снижению их выхода и образованию фурановых производных и других ингибиторов биохимических процессов. При дегидратации гексоз образуется 2-гидрокси-метилфурфурол, при дегидратации пентоз – фурфурол.

Уроновые кислоты в присутствии кислотных катализаторов подвергаются декарбоксилированию с образованием пентоз и далее – фурфурола, однако скорость декарбоксилирования невелика, и выход фурфурола из уроновых кислот ниже, чем из пентоз.

Фурановые соединения в условиях гидролиза могут претерпевать дальнейшие превращения с образованием низкомолекулярных и полимерных соединений.

В результате поликонденсации молекул фурфурола образуются темноокрашенные соединения – гуминовые вещества. По химической структуре это высокомолекулярные оксикарбоновые ароматические кислоты, содержащие также карбонильные и метоксильные группы. И фурфурол, и продукты его конденсации могут взаимодействовать с растворенным лигнином с образованием лигногуминовых веществ, придающих гидролизату темную окраску.

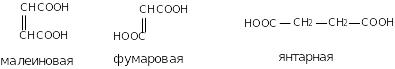

Из низкомолекулярных продуктов расщепления фурановых соединений в гидролизате присутствуют органические кислоты: фумаровая, янтарная, малеиновая.

При распаде 5-гидроксиметилфурфурола образуются муравьиная и левулиновая (СН3СО(СН2)2СООН) кислоты, а также высокомолекулярные продукты его поликонденсации.

Таким образом, в результате вторичных превращений углеводов в гидролизате дополнительно появляются: фурфурол, 5-гид-роксиметилфурфурол, органические моно-, ди- и кетокарбоновые кислоты.

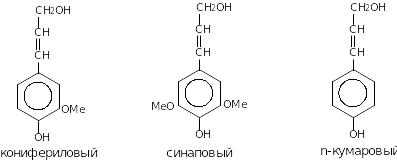

Превращения лигнина. Биосинтез лигнина заключается в дегидратационной полимеризации трех основных предшественников – производных коричного спирта: кониферилового (4-гидрокси-3-метоксикоричного), синапового (4-гидрокси-3,5-диметоксикоричного) и n-кумарового (4-гидроксикоричного) спиртов.

В макромолекуле лигнина фенилпропановые структурные звенья связаны между собой разнообразными химическими связями. Кроме того, макромолекулы лигнина связаны между собой поперечными связями в различных направлениях, и образуется трехмерная пространственная сетка. На свойства лигнина и его реакционную способность оказывают также влияние межмолекулярные водородные и лигноуглеводные связи.

При гидролизе растительного сырья протекают следующие основные превращения лигнина:

– растворение низкомолекулярной фракции лигнина, содержащейся в исходном сырье и образующейся в результате гидролитического расщепления наименее прочных связей между фенилпропановыми структурными звеньями;

– кислотная конденсация макромолекул лигнина, а также их конденсация с продуктами превращений древесины карбонильной природы с образованием сетчатой сшитой структуры. Это приводит к потере реакционной способности лигнина, снижению его растворимости.

При повышении кислотности преобладают реакции второго направления, с повышением температуры ускоряются реакции обоих направлений.

В условиях промышленного гидролиза в коллоидно-растворенное состояние переходит до 10% лигнина древесины хвойных пород, 10–20% лигнина лиственных пород и до 40% лигнина, содержащегося в стержнях кукурузных початков.

Превращения экстрактивных веществ. Экстрактивные вещества – это в основном низкомолекулярные соединения, которые в зависимости от метода выделения делят на 3 группы:

– эфирные масла – экстрактивные вещества, отгоняемые с водяным паром (терпены, некоторые фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны и лактоны);

– древесные смолы – вещества, извлекаемые органическими растворителями (смоляные кислоты, эфиры органических кислот с терпеновыми и алифатическими спиртами, а также нейтральные вещества: спирты, стерины, воски, жиры);

– водорастворимые вещества – углеводы, танниды, фенольные соединения, аминокислоты, полипептиды.

К экстрактивным веществам обычно относят и неорганические (зольные) вещества растительного сырья.

Суммарное содержание экстрактивных веществ в растительном сырье составляет 5–15%, причем более высокое их содержание характерно для древесины хвойных пород.

Основными превращениями экстрактивных веществ при гидролизе являются изомеризация и полимеризация терпенов, причем полимерные продукты и нерастворимые смоляные кислоты удаляются вместе с лигнином.

Таким образом, в результате протекающих в условиях кислотного гидролиза превращений растительного сырья получается раствор сложной смеси компонентов – гидролизат (табл. 21).

Гидролизат выходит из гидролиз-аппарата с температурой 160–180С, имеет значение рН 1,2–1,5, содержит токсичные вещества: фурфурол (0,02–0,12%), 5-гидроксиметилфурфурол (0,03–0,18%), фенолы (50–500 мг/л) и др. В таком виде он не пригоден для биохимической переработки и должен пройти подготовку.