- •8. Фрикционные передачи

- •10. Основные критерии расчёта ременных передач:

- •2) В косозубых передачах действуют следующие силы:

- •30. Расчет по контактным напряжениям

- •Соединения внахлёстку выполняются лобовыми, фланговыми и косыми швами.

- •1. Большую нагрузочную способность

- •2. Более высокое сопротивление усталости вала

- •3. Лучшую технологичность и точность изготовления

- •58. Винтовая передача — механическая передача, преобразующая вращающее движение в осевое. В общем случае она состоит из винта и гайки. Винтовые передачи делятся:

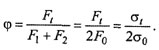

10. Основные критерии расчёта ременных передач:

тяговая способность или прочность сцепления ремня со шкивом;

долговечность ремня.

Если не будет выдержано первое условие, ремень начнёт буксовать, если не выполнить второе – ремень быстро разорвётся. Поэтому основным расчётом ременных передач является расчёт по тяговой способности. Расчёт на долговечность выполняется, как проверочный .

Тяговая способность повышается с увеличением угла охвата a1, коэффициента трения f ремня на шкиве, силы начального натяжения F0 и уменьшается с ростом скорости ремня vl из-за действия центробежных сил, отрывающих ремень от шкива. Однако с ростом силы F0 нагрузка на валы возрастает, а долговечность ремня уменьшается. Это ограничивает предельное значение силы F0

Расчет на тяговую способность основан на использовании кривых скольжения (рис. 14.8), которые строят в координатах коэффициент тяги — относительное скольжение. Коэффициент тяги

Он

характеризует уровень нагруженности

передачи вращающим моментом и не зависит

от ее размеров. Отсюда можно определить

напряжения в ремне от окружной силы

![]()

Относительное скольжение находят:

Испытания ременных передач проводят при типовых условиях: V1 = 10 м/с, a1 = 180°. До некоторого критического значения коэффициента тяги кривая скольжения имеет прямолинейный характер, так как скольжение вызывается упругими деформациями ремня, которые пропорциональны коэффициенту тяги.

При дальнейшем росте нагрузки кроме упругого скольжения возникает дополнительное проскальзывание и суммарное скольжение возрастает быстрее, чем нагрузка. Затем кривая скольжения резко поднимается вверх, и при предельном значении коэффициента тяги наступает полное буксование, т. е. шкив вращается при неподвижном ремне. При этом величина угла достигает значения угла охвата a1

Диаграмма напряжений в ремне

max = 1 + U = m t / (m–1) + U + Ц,

Натяжение ремня в передачах осуществляется:

Устройствами

периодического действия, где ремень

натягивается винтами. Ремень периодически

подтягивается по мере вытяжки. Требуется

систематическое наблюдение за передачей,

иначе возможно буксование и быстрый

износ ремня.

Устройствами

периодического действия, где ремень

натягивается винтами. Ремень периодически

подтягивается по мере вытяжки. Требуется

систематическое наблюдение за передачей,

иначе возможно буксование и быстрый

износ ремня.

Устройствами

постоянного действия, где натяжение

создаётся грузом, весом двигателя или

пружиной. Часто натяжение происходит

за счёт массы двигателя на качающейся

плите. К таким устройствам относятся

натяжные ролики. Натяжение ремня

автоматически поддерживается постоянным.

Устройствами

постоянного действия, где натяжение

создаётся грузом, весом двигателя или

пружиной. Часто натяжение происходит

за счёт массы двигателя на качающейся

плите. К таким устройствам относятся

натяжные ролики. Натяжение ремня

автоматически поддерживается постоянным.

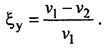

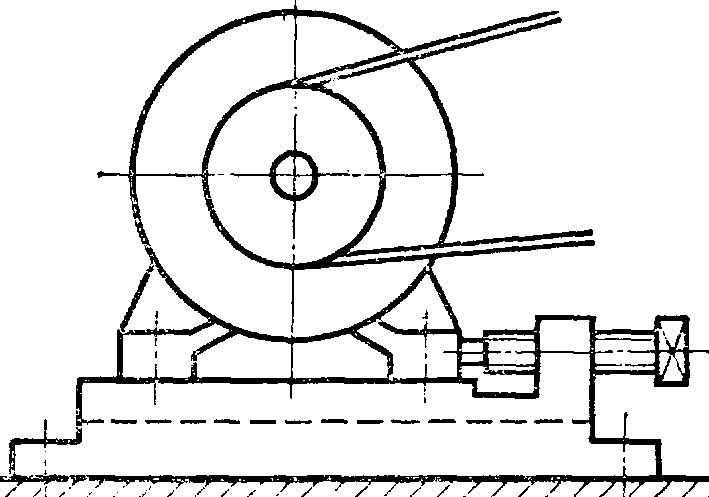

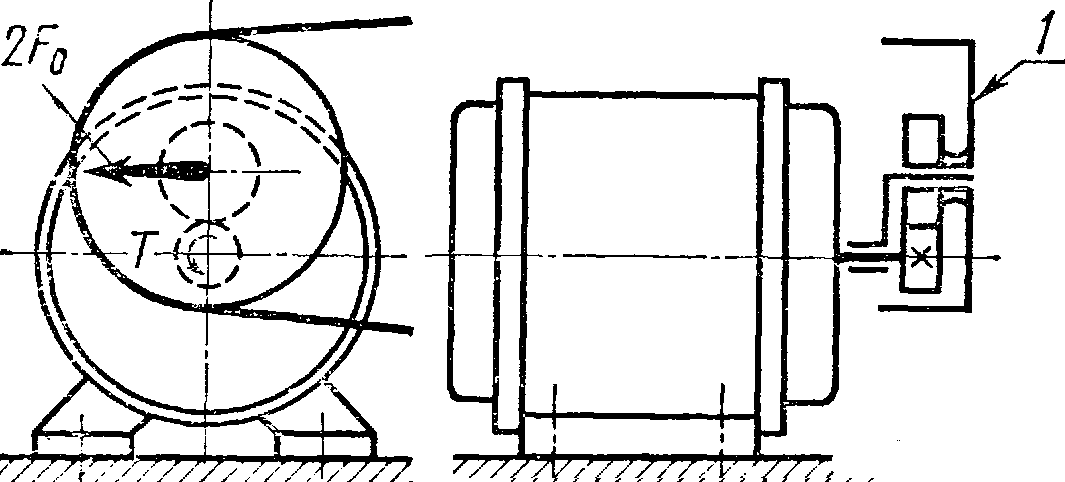

Устройствами,

автоматически регулирующими натяжение

в зависимости от нагрузки с использованием

сил и моментов, действующих в передаче.

Шкив 1 установлен на качающемся рычаге,

который также является осью ведомого

колеса зубчатой передачи. Натяжение

ремня 2Fo

равно окружной силе на шестерне и

пропорционально передаваемому моменту.

Устройствами,

автоматически регулирующими натяжение

в зависимости от нагрузки с использованием

сил и моментов, действующих в передаче.

Шкив 1 установлен на качающемся рычаге,

который также является осью ведомого

колеса зубчатой передачи. Натяжение

ремня 2Fo

равно окружной силе на шестерне и

пропорционально передаваемому моменту.

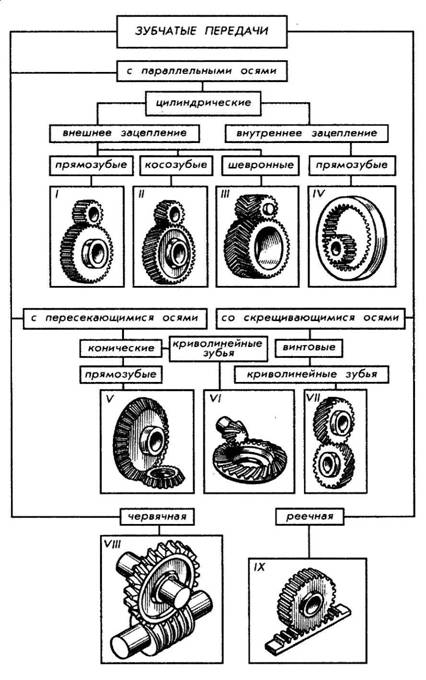

11. Зубчатой передачей называется механизм, служащий для передачи вращательного движения с одного вала на другой и изменения частоты вращения посредством зубчатых колес и реек.

Зубчатые передачи классифицируются по признакам, приведенным ниже.

1)По взаимному расположению осей колес: с параллельными осями (цилиндрическая передача — рис. 172, I—IV); с пересекающимися осями (коническая передача — рис. 172, V, VI); со скрещивающимися осями (винтовая передача — рис. 172, VII; червячная передача — рис. 172, VIII).

2)В зависимости от относительного вращения колес и расположения зубьев различают передачи с внешним и внутренним зацеплением. В первом случае (рис. 172, I—III) вращение колес происходит в противоположных направлениях, во втором (рис. 172, IV) — в одном направлении. Реечная передача (рис. 172, IX) служит для преобразования вращательного движения в поступательное.

3)По форме профиля различают зубья эвольвентные (рис. 172, I, II) и неэвольвентные, например цилиндрическая передача Новикова, зубья колес которой очерчены дугами окружности.

4)В зависимости от расположения теоретической линии зуба различают колеса с прямыми зубьями (рис. 173, I), косыми (рис. 173, II), шевронными (рис. 173, III) и винтовыми (рис. 173, IV). В непрямозубых передачах возрастает плавность работы, уменьшается износ и шум. Благодаря этому непрямозубые передачи большей частью применяют в установках, требующих высоких окружных скоростей и передачи больших мощностей.

5)По конструктивному оформлению различают закрытые передачи, размещенные в специальном непроницаемом корпусе и обеспеченные постоянной смазкой из масляной ванны, и открытые, работающие без смазки или периодически смазываемые консистентными смазками (рис. 174).

6)По величине окружной скорости различают: тихоходные передачи (v равной до 3 м/с), среднескоростные (v равной от 3... 15 м/с) и быстроходные (v более 15 м/с).

Достоинства зубчатых передач:

• Возможность применения в широком диапазоне скоростей, мощностей и передаточных отношений.

• Высокая нагрузочная способность и малые габариты.

• Большая долговечность и надёжность работы.

• Постоянство передаточного отношения.

• Высокий КПД (87-98%).

• Простота обслуживания.

Недостатки зубчатых передач:

• Большая жёсткость не позволяющая компенсировать динамические нагрузки.

• Высокие требования к точности изготовления и монтажа.

• Шум при больших скоростях.

12. Зубчатые передачи с зацеплением M.Л. Новикова

В этом зацеплении профиль зубьев выполняется не по эвольвенте, а по дуге окружности или по кривой, близкой к ней.

При зацеплении выпуклые зубья одного из колес контактируют с вогнутыми зубьями другого. Поэтому площадь соприкосновения одного зуба с другим в передаче Новикова значительно больше, чем в эвольвентных передачах. Касание сопряженных профилей теоретически происходит в точке, поэтому данный вид зацепления называют точечным.

При одинаковых с эвольвентным зацеплением параметрах точечная система зацепления с круговым профилем зуба обеспечивает увеличение контактной прочности, что в свою очередь позволяет повысить нагрузочную способность передачи в 2...3 раза по сравнению с эвольвентной. Взаимодействие зубьев в сравниваемых передачах также различно: в эвольвентном зацеплении преобладает скольжение, а в зацеплении Новикова — качение. Это создает благоприятные условия для увеличения масляного слоя между зубьями, уменьшения потерь на трение и увеличения сопротивления заеданию.

К достоинствам зацепления Новикова относятся возможность применения его во всех видах зубчатых передач: с параллельными, пересекающимися и скрещивающимися осями колес, с внешним и внутренним зацеплением, постоянным и переменным передаточным отношением. Потери на трение в этой системе зацепления примерно в 2 раза меньше потерь в эвольвентном зацеплении, что увеличивает КПД передачи.

К основным недостаткам передач с зацеплением Новикова относятся: технологическая трудоемкость изготовления колес, ширина колес должна быть не менее 6 модулей и др. В настоящее время передачи с зацеплением Новикова находят применение в редукторах больших размеров.

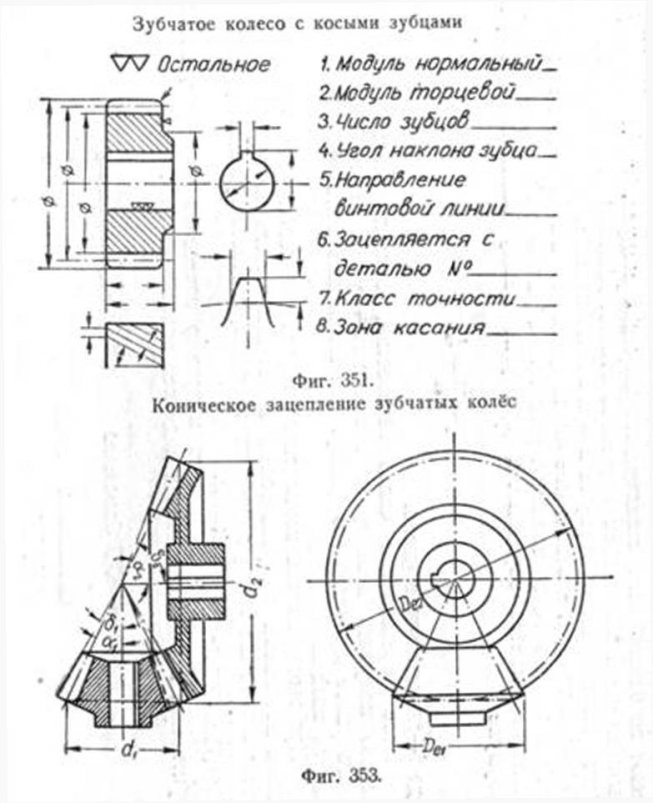

13. Конические зубчатые колёса. Применяются в тех случаях, когда вращателное движение от ведущего вала к ведомому осуществляется под каким-либо углом, чаще всего под углом 90° (фиг. 353). Особенностью конических зубчатых колёс является то, что зубец имеет переменный модуль по длине, т. е. на большой начальной окружности он больше, чем на малой. Конические зубчатые колёса принято вычерчивать по большому диаметру начальной окружности. В конических колёсах, в отличие от цилиндрических, на главном виде окружность впадин не вычерчивается.

Конические

колеса изготовляют с прямыми , косыми

и криволинейными зубьями.

Конические

колеса изготовляют с прямыми , косыми

и криволинейными зубьями.

Конические колёса с прямым зубом, например, применяются в автомобильных дифференциалах, используемых для передачи момента от двигателя к колёсам.

14. Зубча́тое колесо́ (шестерня́) — основная деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса. В машиностроении принято малое ведущее зубчатое колесо независимо от числа зубьев называть шестернёй, а большое ведомое — колесом. Однако часто все зубчатые колёса называют шестерня́ми.

Классификация:

Цилиндрические зубчатые колёса

Зубчатые колеса, зубья которых параллельны оси колеса, называются прямозубыми. Для увеличения контактной длины и числа зубьев, находящихся в зацеплении (что необходимо для передачи большего момента и более плавной работы на повышенных частотах вращения), применяют косозубые зубчатые колеса. Серьезным недостатком косозубых колес является осевое усилие, возникающее в контакте зацепленных зубьев. Для его устранения применяются шевронные зубчатые колеса с V-образными (угловыми) косыми зубьями.

Шевронные колёса

решают проблему осевой силы. Зубья таких колёс изготавливаются в виде буквы «V» (либо они получаются стыковкой двух косозубых колёс со встречным расположением зубьев). Осевые силы обеих половин такого колеса взаимно компенсируются, поэтому отпадает необходимость в установке валов на упорные подшипники. При этом передача является самоустанавливающейся в осевом направлении, по причине чего в редукторах с шевронными колесами один из валов устанавливают на плавающих опорах (как правило — на подшипниках с короткими цилиндрическими роликами). Передачи, основанные на таких зубчатых колёсах, обычно называют «шевронными».

Зубчатые колёса с внутренним зацеплением

При жёстких ограничениях на габариты, в планетарных механизмах, в шестерённых насосах с внутренним зацеплением, в приводе башни танка, применяют колёса с зубчатым венцом, нарезанным с внутренней стороны. Вращение ведущего и ведомого колеса совершается в одну сторону. В такой передаче меньше потери на трение, то есть выше КПД.

Секторные колёса

Секторное колесо представляет собой часть обычного колеса любого типа. Такие колёса применяются в тех случаях, когда не требуется вращение звена на полный оборот, и поэтому можно сэкономить на его габаритах.

Колёса с круговыми зубьями

Передача на основе колёс с круговыми зубьями (Передача Новикова) имеет ещё более высокие ходовые качества, чем косозубые — высокую нагрузочную способность зацепления, высокую плавность и бесшумность работы. Однако они ограничены в применении сниженными, при тех же условиях, КПД и ресурсом работы, такие колёса заметно сложнее в производстве. Линия зубьев у них представляет собой окружность радиуса, подбираемого под определённые требования. Контакт поверхностей зубьев происходит в одной точке на линии зацепления, расположенной параллельно осям колёс.

Конические зубчатые колёса

Во многих машинах осуществление требуемых движений механизма связано с необходимостью передать вращение с одного вала на другой при условии, что оси этих валов пересекаются. В таких случаях применяют коническую зубчатую передачу. Различают виды конических колёс, отличающихся по форме линий зубьев: с прямыми, тангенциальными, круговыми и криволинейными зубьями. Конические колёса с прямым зубом, например, применяются в автомобильных дифференциалах, используемых для передачи момента от двигателя к колёсам.

15. Виды зубчатых передач:

1) Прямозубая цилиндрическая 2) Косозубая цилиндрическая

3) Червячная

Реже используются, особенно в промышленности, спиральная коническая, обычная коническая, зубчатая передача с внутренним зацеплением и зубчатая передача со скрещивающимися осями.

Передаточное отношение U определяется соотношением угловых скоростей (ω) или частот вращения (n) ведомого и ведущего колёс U = ω1 / ω2 = n1 / n2.

16 1)В прямозубой передаче действует нормальная сила Fn, которая состоит из следующих сил:

Ft – окружная сила (касательно к начальной окружности), FR – радиальная сила (к центру окружности). Ft=2000T1/dW1, FR=Ft tg W, где W – угол зацепления