- •Генез флогогенного фактора

- •Зона первичной альтерации

- •Зона вторичной альтерации

- •Структурные изменения

- •Изменения обмена веществ

- •Углеводы

- •Ионы и вода

- •Гиперосмия

- •Медиаторы воспаления

- •Нейромедиаторы

- •Пептиды и белки

- •Эффекты

- •Циклооксигеназы

- •Нуклеотиды и нуклеозиды

- •Значение и последствия

- •Причины венозной гиперемии и предстаза

- •Состав и диагностическое значение экссудата

- •Значение экссудации

- •Эмиграция лейкоцитов

- •Направленная миграции лейкоцитов

- •Фагоциты

- •Поглощение объекта и образование фаголизосомы

- •Внутриклеточное «переваривание»

- •Незавершённый фагоцитоз

- •Фагоцитоз и иммунные реакции

- •Пролиферация

- •Регуляция процесса пролиферации

- •Причины хронического воспаления

- •Условия, способствующие хроническому течению воспаления

Фагоциты

Термин «фагоцит» предложил И.И. Мечников. В настоящее время принято различать два основных класса фагоцитирующих клеток: микрофаги и макрофаги.

• Микрофаги

К микрофагам отнесены полиморфноядерные гранулоциты: нейтрофилы (в наибольшей мере), эозино и базофилы (существенно меньше). Их называют микрофагами, поскольку диаметр гранулоцитов сравнительно мал (6–8 мкм).

• Макрофаги

Макрофагами (диаметр клеток достигает 20 мкм), или мононуклеарными фагоцитами называют моноциты крови и происходящие из них тканевые макрофаги. Все клетки моноцитарного генеза (например, клетки фон Купффера печени, остеокласты, клетки микроглии, альвеолярные макрофаги, перитонеальные макрофаги и т.д.) рассматривают как систему мононуклеарных фагоцитов (ранее эти фагоцитирующие клетки обозначали термином «ретикуло–эндотелиальная система»).

• Астроциты и клетки микроглии мозга также могут быть отнесены к фагоцитам, так как они экспрессируют Аг MHC II и могут фагоцитировать.

ОБЪЕКТЫ ФАГОЦИТОЗА

Объектами фагоцитоза для микрофагов являются микроорганизмы и инородные неживые частицы, а для макрофагов — повреждённые, погибшие и разрушенные клетки (чужеродные и собственного организма), а также инородные неживые частицы.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Применительно к процессу фагоцитоза применяют следующие уточняющие определения.

• Собственно фагоцитоз: поглощение клеток, их фрагментов и их внутриклеточное переваривание.

• Незавершённый фагоцитоз (см. ниже)

• Иммунный (специфический) фагоцитоз и опсонизация (см. далее).

• Неспецифический фагоцитоз характерен, например, для альвеолярных макрофагов, захватывающих пылевые частицы различной природы, сажу и т.п.

• Ультрафагоцитоз: захватывание фагоцитом мелких корпускулярных частиц (пыли, попадающей с воздухом в лёгкие или инородных частиц в тканях).

СТАДИИ ФАГОЦИТОЗА

В процессе фагоцитоза условно выделяют несколько основных стадий:

• Сближение фагоцита с объектом фагоцитоза.

• Распознавание фагоцитом объекта поглощения и адгезия к нему.

• Поглощение объекта фагоцитом с образованием фаголизосомы.

• Разрушение объекта фагоцитоза.

СБЛИЖЕНИЕ ФАГОЦИТА С ОБЪЕКТОМ ФАГОЦИТОЗА

Первая стадия фагоцитоза — сближение фагоцита с объектом фагоцитоза — рассмотрена выше в разделе главы 5 «Направленная миграции лейкоцитов».

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТА ФАГОЦИТОЗА

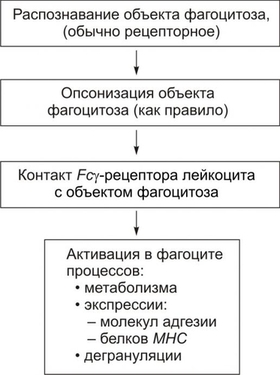

Этапы распознавания фагоцитом объекта поглощения и «приклеивания» к нему перечислены на рис. 5–22.

Рис. 5–22. Стадия распознавания и «приклеивания» лейкоцита к объекту фагоцитоза.

• Распознавание поверхностных детерминант объекта фагоцитоза

Большинство объектов идентифицируется с помощью рецепторов на поверхности лейкоцитов. К таким объектам относятся микроорганизмы, грибы, паразиты, собственные повреждённые или опухолевые, или вируссодержащие клетки, а также фрагменты клеток.

• Опсонизация

Опсонизация (иммунный фагоцитоз) — связывание АТ с клеточной стенкой микроорганизма с последующим эффективным поглощением образовавшегося комплекса фагоцитом при взаимодействии Fcфрагмента АТ с соответствующим Fcрецептором (FcR) на мембране фагоцита. Наиболее активные опсонины: Fcфрагмент IgG, IgM, факторы комплемента C3bi, лектины.

IgG. Бактерия, покрытая молекулами IgG, эффективно фагоцитируется макрофагом или нейтрофилом. Fabфрагменты IgG связываются с антигенными детерминантами на поверхности бактерии, после чего те же молекулы IgG своими Fcфрагментами взаимодействуют с рецепторами Fcфрагментов, расположенными в плазматической мембране фагоцита, и активируют фагоцитоз.

IgM . Большая молекула IgM легко активирует комплемент и служит опсонином при фагоцитозе. Многие АТ к грамотрицательным бактериям являются IgM.

• Адгезия

фагоцита к объекту фагоцитоза реализуется

с участием рецепторов лейкоцита FсγR

(при наличии у объекта соответствующего

лиганда) и молекул адгезии (при отсутствии

лиганда, например, у неклеточных частиц).

• При фагоцитозе в зернистых лейкоцитах происходит активация реакций метаболизма («метаболический взрыв»), что обеспечивает ряд важных событий: экспрессию гликопротеинов HLA и молекул адгезии, респираторный взрыв, а также дегрануляцию лейкоцитов.

† Метаболический взрыв

К наиболее значимым метаболическим изменениям относятся активация реакций пентозофосфатного шунта, усиление гликолиза, потенцирование гликогенолиза, накопление восстановленного НАДФ.

† Дегрануляция лейкоцитов

Дегрануляция нейтрофилов, эозинофилов и базофилов сопровождается высвобождением в интерстициальную жидкость медиаторов воспаления (например, ИЛ1 и ИЛ6, ФНО, лейкотриенов) и активных форм кислорода, образовавшихся при респираторном взрыве.