- •Лекция 6 (от 8 октября 2007 г.)

- •Вехи истории электрокардиографии

- •1. Сердце как электрический генератор

- •Единый сердечный диполь

- •Внешнее электрическое поле сердца

- •2. Электрокардиографические отведения

- •6. Электрическая ось сердца

- •Атриовентрикулярный ритм

- •Определение частоты сердечных сокращений

- •11. Определение положения эос Определение положения электрической оси сердца во фронтальной плоскости. Угол альфа. Визуальное определение угла α.

- •При визуальном определении для подстраховки на первых порах можно пользоваться таблицей .

1. Сердце как электрический генератор

В теории электрокардиографии сердце представляют как дипольный эквивалентный электрический генератор.

Для

расчета потенциалов поля генератор

представляют в виде токового

электрического диполя —

системы из положительного полюса

(истока электрического тока) и

отрицательного полюса (стока),

расположенных на небольшом расстоянии

друг от другаля — электрический дипольный момент Đ. Это векторная величина, определяемая произведением тока в диполе (равного суммарному току во внешней среде) и вектору расстояния между полюсами. -->.

Для

расчета потенциалов поля генератор

представляют в виде токового

электрического диполя —

системы из положительного полюса

(истока электрического тока) и

отрицательного полюса (стока),

расположенных на небольшом расстоянии

друг от другаля — электрический дипольный момент Đ. Это векторная величина, определяемая произведением тока в диполе (равного суммарному току во внешней среде) и вектору расстояния между полюсами. -->.

Направление вектора дипольного момента принимается от отрицательного полюса к положительному (совпадает с направлением тока внутри диполя).

Единый сердечный диполь

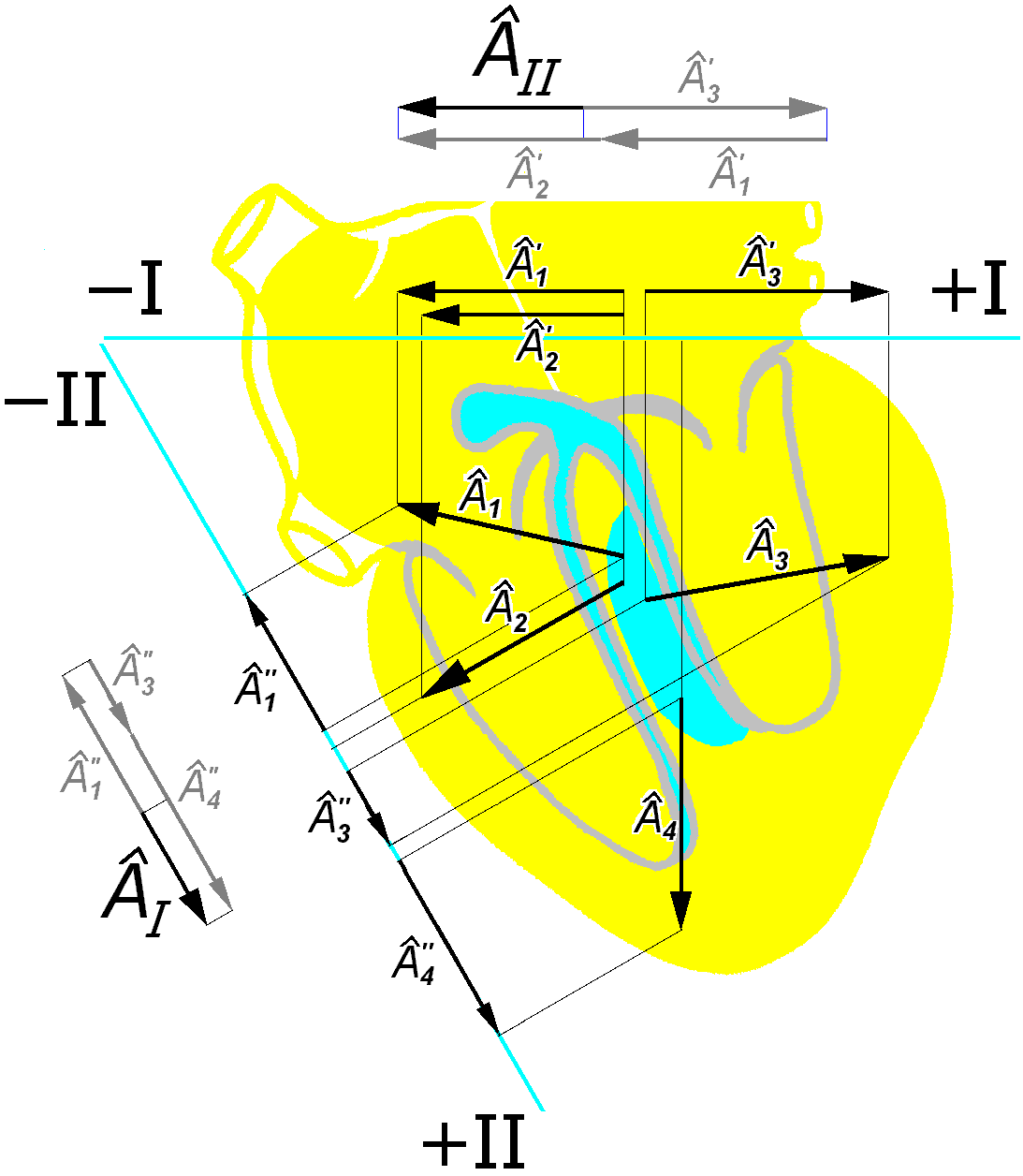

В возбужденном миокарде всегда можно представить много элементарных диполей (рис. 710120644), векторы которых различную величину и направлены в разные стороны. На рисунке для упрощения объяснения показано только четыре элементарных вектора - Â1, Â2, Â3, Â4.

Рис. 710120644. Регистрация моментных векторов при электрокардиографии. Объяснение в тексте.

Электрокардиограф записывает суммарный (результирующий) вектор электродвижущей силы сердца для данного момента возбуждения. Т.е. векторы Â1, Â2, Â3, Â4 одновременно дают на ось отведения свои проекции.

На рисунке показаны оси отведений, выбранных Эйнтховеном. На ось I отведения проекции векторов Â1, Â2, Â3, Â4 соответственно равны Â/1, Â/2, Â/3, а на ось II отведения ‑ Â//1, Â//2, Â//3. Естественно векторы этих проекций регистрируются как единый вектор этого отведения соответственно ÂI и ÂII.

Потенциал электрического поля сердца складывается из дипольных потенциалов элементарных диполей. Поскольку в каждый момент кардиоцикла возбуждается сравнительно небольшой участок миокарда, расстояния от всех диполей до точки измерения потенциала примерно равны друг другу.

Потенциал внешнего электрического поля сердца можно представить в виде дипольного потенциала одного эквивалентного диполя. Этот диполь называют эквивалентным диполем сердца, а его вектор называют суммарный моментный вектор.

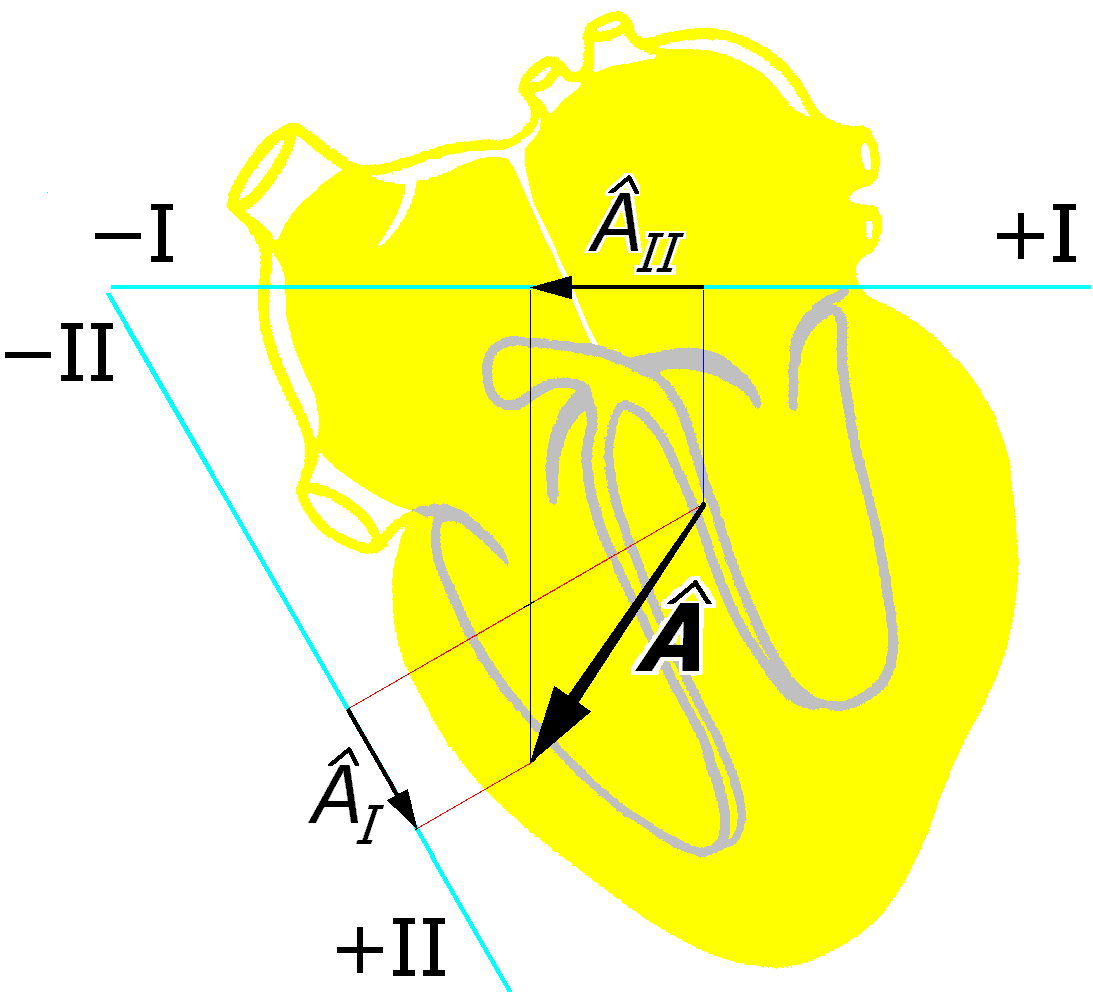

Регистрируя величины и направления проекций суммарных векторов в двух произвольных отведениях ÂI и ÂII (рис. ), можно определить суммарный моментный век тор

Рис. . Восстановление среднего моментных векторов при электрокардиографии. Объяснение в тексте.

Модель, в которой электрическая активность миокарда заменяется действием одного эквивалентного точечного диполя называют дипольным эквивалентным электрическим генератором сердца.

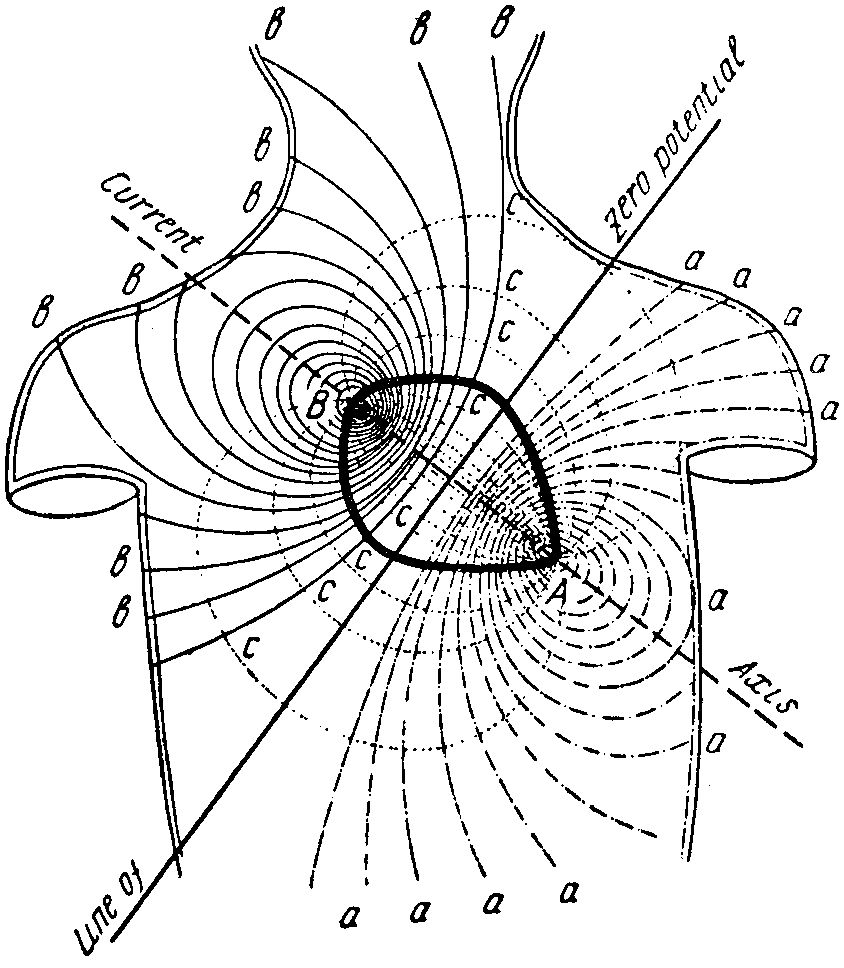

Внешнее электрическое поле сердца

В результате электрической активности сердца и создания им электрических полей в различных частях тела образуются и меняют свое значения электрические потенциалы потенциалы.

Все большее распространение в последнее время получает регистрация электрокардиограммы при расположении электродов в пищеводе или в полостях сердца при катетеризации.

Однако, чаще всего при электрокардиографии измеряют потенциалы на поверхности тела.

Распределение потенциалов на поверхности тела при работе сердца ещё в конце XIX века показал Уоллер (Waller) (рис. ).

Рис. . Изопотенциальная карта Уоллера через 40 мс после начала возбуждения миокарда. Цифрами обозначены значения потенциалов.

Распределение этих потенциалов постоянно меняется (рис. ).

Рис. . Изменение распределения потенциалов на поверхности тела при работе сердца.

Регистрация этих изменений и составляет суть электрокардиографии.

Можно сформулировать две основные задачи изучения внешнего электрического поля сердца: первая (прямая) заключается в выяснении механизма возникновения электрограмм, вторая (обратная, или диагностическая) — в выявлении состояния органа по характеру его электрограмм. Первую задачу мы попытаемся решить на занятиях по физиологии, задачи второго типа Вам предстоит много раз решать на клинических кафедрах и будучи практическим врачом. Но, не решив прямую задачу, решать обратные задачи Вы не научитесь!

Вспомним каковы биофизические принципы исследования электрических полей в организме? При изучении механизма возникновения электрограмм ткани и органы как источники электрического поля представляют в виде эквивалентного электрического генератора. Под ним подразумевается модельная физическая система, которая должна удовлетворять двум требованиям:

расчетные потенциалы электрического поля эквивалентного генератора в разных точках организма должны быть равны реальным, регистрируемым потенциалам;

при варьировании параметров эквивалентного генератора должны происходить такие же изменения его поля, как и в реальных электрограммах при соответствующем сдвиге функционирования органа.

Почти во всех существующих моделях электрическую активность органов и тканей сводят к действию определенной совокупности токовых электрических генераторов, находящихся в объемной электропроводящей среде.