- •Определение датчика. Виды датчиков.

- •Активные датчики

- •Пассивные датчики

- •Комбинированные датчики

- •Влияние внешних факторов на показания датчика

- •Эталоны и единицы физических величин

- •Пределы применимости датчиков

- •Чувствительность датчика

- •Линейность характеристик датчика

- •Быстродействие датчика

- •Параметры измерительной системы, влияющие на точность измерений

- •Погрешности измерений

- •Определение наиболее вероятного значения измеренных величин в результате статистической обработки

- •Градуировка датчика

- •Воспроизводимость результатов

- •Области применения датчиков

- •Материалы твердотельных сенсоров

- •Технологии изготовления тонкопленочных твёрдотельных сенсоров

- •Энергетические и светотехнические величины

- •Оптический спектр излучения

- •Закон Ламберта

- •Закон Кирхгофа

- •Законы Вина

- •Закон излучения Планка

- •Излучение нечерных тел

- •Источники ик-излучения. Их классификация.

- •Источники температурного излучения.

- •Классификация приемников ик-излучения.

- •Параметры и характеристики фп

- •Тепловые (неселективные) фп

- •Фотоприемники с внутренним фотоэффектом

- •Фотоэмиссионные датчики

- •Многодиапазонные приёмники

- •Многоэлементные фп

- •Датчики изображения

- •Охлаждение фп

- •Методы осаждения пленок фоточувствительных материалов

- •Физическое осаждение из паровой фазы

- •Методы химического осаждения

- •Гидрохимическое осаждение пленок

Оптический спектр излучения

В оптике, особенно для ИК – области спектра вместо понятия ν используется волновое число “n” – это величина обратная длине волны n = 1/ λ [м-1; см-1].

Различают монохроматическое и интегральное излучение:

монохроматическое лежит в очень узком интервале вол от λ до λ+d λ (лазеры);

интегральное – это суммарное излучение в интервале длин волн от λ=0 до λ=∞ или от λ1 до λ2.

Различная

преломляемость излучения с разными λ

позволяет разложить излучение на

монохроматические составляющие.

Упорядоченное расположение этих

составляющих по λ называют спектральным

распределением или спектром. Спектры

могут быть сплошными (или непрерывными),

линейными, полосовыми, смешанными.

Различная

преломляемость излучения с разными λ

позволяет разложить излучение на

монохроматические составляющие.

Упорядоченное расположение этих

составляющих по λ называют спектральным

распределением или спектром. Спектры

могут быть сплошными (или непрерывными),

линейными, полосовыми, смешанными.

н

епрерывный

спектр имеют разогретые жидкости и

твердые тела (газы при больших давлениях);

епрерывный

спектр имеют разогретые жидкости и

твердые тела (газы при больших давлениях);л

инейный

спектр имеют раскаленные газы и пары.

Это спектр возбужденных атомов или

ионов.

инейный

спектр имеют раскаленные газы и пары.

Это спектр возбужденных атомов или

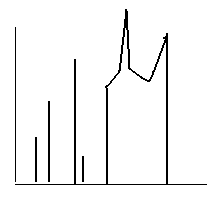

ионов.полосовой спектр присущ многоатомным молекулам газов и паров, температура которых меньше температуры диссоциации всех молекул;

смешанный спектр является результатом сложения нескольких разных спектров.

По одной из классификации весь спектр электромагнитных колебаний разделяют на следующие области, характеризующиеся соответствующими длинами волн.

|

< 0,01нм |

Рентгеновское излучение (мягкое, среднее, жесткое) |

÷ 0,01нм ÷ 5нм |

УФ – излучение |

÷ 5нм – 380нм |

Видимое излучение |

фиолетовое 380 – 450нм синее 450 – 480нм голубое 480 – 500нм зеленое 500 – 560нм желтое 560 – 590нм оранжевое 590 – 620нм красное 620 – 760нм |

ИК - излучение |

коротковолновое 0,76 – 1,5(3) мкм средневолновое 1,5 – 6,0 мкм дальнее 6,0 – 40 мкм ультрадальнее 40 – 1000 мкм |

Радиоволны |

микро 1мм – 1см УКВ 1см – 10м КВ 10м – 50м промежуточная 50м – 200м СВ 200м – 2000м ДВ 2000м –18 км 180 |

Низкочастотные инфразвуковые колебания > 18км.

Источник инфракрасного излучения – вращательное и колебательное движение молекул, т.е. все тела при T > 0К являются источником ИК- излучения. По характеру спектра можно судить о присутствии тела, его температуре, структуре, химическом составе. Это паспорт химического соединения (как отпечатки пальцев у человека).

При нагреве возможен переход электронов с одного энергетического уровня на другой. Это тоже сопровождается излечением энергии. Атомарные спектры:

линейчатые (∆λ=0,76-2,5мкм);

молекулярные спектры – полосовые (∆λ = от 1 до сотен мкм).

ИК – излучение, основные законы

ИК – излечение обнаружил в 1800г. английский ученый Вильям Гершель. Он проводил исследование солнечного света, разлагая его с помощью призмы. Поместив термометр в область за пределами видимого красного излучения, он обнаружил, что столбик термометра повышается, значит что-то его нагревает.

По мере совершенствования методов и средств исследований верхняя граница ИК отодвигалась все дальше в область длинных волн. В 1924г. отечественный физик Глагольева-Аркадьева экспериментально доказала, что ИК – излучение примыкает к микрорадиоизлучению.

Ранее Максвелл, развивая теорию электронномагнитных волн показал, что ИК – излучение является частью спектра электромагнитных колебаний.