- •Препринт

- •Часть 1. Общие обзоры темы 6

- •Часть 2. Оценка вероятности глобальной катастрофы 201

- •Часть 3. Глобальные риски и новые технологии 374

- •Часть 4. Глобальные риски, связанные с природными катастрофами 545

- •Предисловие

- •Часть 1. Общие обзоры темы глобальных рисков Билл Джой. Почему мы не нужны будущему

- •Вернор Виндж. Технологическая Сингулярность

- •Ник Бостром. Угрозы существованию: Анализ сценариев человеческого вымирания и других подобных опасностей.

- •Введение

- •Типология рисков

- •Риски существованию

- •Уникальность проблемы угроз существованию

- •4. Классификация рисков существованию

- •5. Взрывы

- •5.1. Преднамеренное злоупотребление нанотехнологиями

- •5.2. Ядерный холокост

- •5.3. Мы живем в симуляции, и она выключается

- •5.5. Генетически сконструированный биологический объект

- •5.6. Ошибочное применение опасных нанотехнологий («серая слизь»).

- •5.7. Нечто непредвиденное

- •5.8. Катастрофы в результате физических экспериментов

- •5.9. Естественно возникшее заболевание

- •5.10. Столкновение с астероидом или кометой

- •5.11. Неудержимое глобальное потепление

- •6. Сужения

- •6.1. Истощение ресурсов или разрушение экологии

- •6.2. Сбившееся с курса мировое правительство или другое неподвижное социальное равновесие остановит технологический прогресс

- •6.3. Давление «вырождения»

- •6.4. Технологическая остановка

- •7. Скрипы

- •7.2. Сверхинтеллект с ошибкой

- •7.3. Глобальный репрессивный тоталитарный режим

- •7.4. Нечто непредвиденное1

- •8. Всхлипы

- •8.1. Наш потенциал и даже наши базовые ценности разъедаются развитием в ходе эволюции

- •8.2 Уничтожение внеземной цивилизацией

- •9.2 Парадокс Ферми

- •9.3 Эффекты наблюдательной селекции

- •9.4 Рассуждение о Симуляции

- •9.5 Когнитивные искажения

- •9.6 Оценка собранных данных

- •10. Рекомендации, касающиеся стратегии и этики

- •10.1. Поднимать известность проблемы рисков существованию

- •10.2 Создать структуру для международных действий

- •10.3 Сохранять готовность к превентивному действию в качестве последнего средства

- •10.4 Регулирование скорости развития технологий

- •10.5 Программы, направленные на прямое уменьшение конкретных угроз существованию

- •10.6. Максипок: эмпирическое правило для этичных поступков

- •Выражения признательности

- •Приложение: очерк эволюционного «всхлипа»

- •Библиография

- •Елиезер Юдковски. Когнитивные искажения, влияющие на оценку глобальных рисков

- •Введение

- •1. Доступность информации

- •2. Когнитивные искажения, связанная со знанием «задним числом».

- •3. Черные лебеди

- •4. Ошибочное включение лишнего элемента

- •5. Ошибочность рассуждений, вызванная эффектом подтверждения

- •6. Якорение, настройка и загрязнение

- •7. Рассуждения, обусловленные аффектом

- •8. Пренебрежение масштабом

- •9. Калибровка и сверхуверенность

- •10. Апатия прохожего

- •Последнее предупреждение

- •Заключение

- •Рекомендуемое чтение

- •Библиография

- •Дэвид Брин. Сингулярность и кошмары

- •А.А. Кононов.Идеологические начала общей теории неуничтожимости человечества

- •Угрозы уничтожения человечества

- •Неуничтожимость как главная сверхзадача цивилизации

- •Качества неуничтожимой цивилизации

- •О необходимости разработки теоретических основ решения задач неуничтожимости человечества

- •Робин Хансен. Катастрофа, социальный коллапс и человеческое вымирание

- •Алексей Турчин. Процессы с положительной обратной связью как основной механизм глобальных катастроф

- •Часть 2. Оценка вероятности глобальной катастрофы Ник Бостром1, Макс Тегмарк2. Насколько невероятна катастрофа судного дня?

- •Ник Бостром. Рассуждение о Конце Света для начинающих

- •Ник Бостром. Doomsday Argument жив и брыкается

- •Ник Бостром Доказательство симуляции

- •1.Введение

- •2. Предположение о независимости от носителя

- •3.Технологические пределы вычислений

- •4. Ядро доказательства о симуляции

- •5. Мягкий принцип равнозначности

- •6. Интепретация

- •7. Заключение

- •Введение: угрозы существованию и эффекты наблюдательной селекции

- •«Карманная» модель антропного искажения1

- •Обобщение модели

- •Антропное искажение: недооценка естественных угроз

- •Какие угрозы существованию подвержены антропной тени?

- •Антропные тени и риски физических экспериментов

- •Заключение

- •Приложение: словарь

- •Благодарности

- •Алексей Турчин. Природные катастрофы и антропный принцип

- •Введение

- •1. Антропный принцип. Эффект наблюдательной селекции. Результаты Бострома и Тегмарка

- •2. Природные катастрофы

- •3. Применение антропного принципа для анализа частоты природных катастроф

- •4. Нарушение устойчивости природных систем, находящихся на грани равновесия, в связи с человеческой деятельностью

- •5. Быстрая эволюция разума в периоды высокой интенсивности природных катастроф

- •6. Заключение

- •Приложение a. Плотность наблюдателей во вселенной, частота катастроф и антропный принцип

- •Литература:

- •Тоби Орд, Рафаела Хиллербранд, Андрес Сандберг. Проверяя непроверяемое: методологические вызовы в оценке рисков с низкой вероятностью и высокими ставками

- •Введение

- •Оценка вероятностей

- •3. Теории, модели и вычисления

- •4. Применение нашего анализа к рискам экспериментов на ускорителях

- •5. Заключение

- •Эдриан Кент. Критический обзор оценок рисков глобальных катастроф

- •Часть 3. Глобальные риски и новые технологии Eлиезер Юдковски. Искусственный интеллект как позитивный и негативный фактор глобального риска

- •1. Систематическая ошибка, связанная с антропоморфизмом

- •1.1: Широта пространства возможных устройств ума

- •2: Предсказание и устройство

- •4: Способности и мотивы

- •4.1: Процессы оптимизации

- •4.2: Наведение на цель

- •5: Дружественный ии

- •6: Техническая неудача и философская неудача

- •6.1: Пример философской ошибки

- •6.2: Пример технической неудачи

- •7: Темпы усиления интеллекта

- •8: Оборудование

- •9: Угрозы и перспективы

- •10: Локальные стратегии и стратегии большинства

- •11: Ии и усиление человеческого интеллекта

- •12: Взаимодействие ии и других технологий

- •13: Ход прогресса в области Дружественного ии

- •Роберт Фрейтас. Проблема Серой Слизи

- •Crn. Опасности молекулярного производства

- •М. Вассер, р.Фрайтас. Проект «Нанощит»

- •Алексей Карнаухов. Парниковая катастрофа.

- •Милан Чиркович, Ричард Каткарт. Гео-инженерия, пошедшая насмарку: новое частное решение парадокса Ферми

- •1. Введение

- •2. Макроинженерия и сценарий катастрофы

- •3. Миссия к центру Земли

- •4.Начало процесса вымирания

- •5.Применение сказанного к проблемам астробиологии

- •6. Культурологические и климатологические аспекты

- •7.Заключение

- •Ричард Керригэн. Следует ли обеззараживать сигналы seti?

- •А.В.Турчин. Глобальные риски, связанные с программой seti

- •1. История вопроса

- •2. Сценарий возможной атаки

- •3. Анализ возможных целей атаки

- •4. Возражения

- •П.Д. Смит. Кобальтовая бомба (отрывок из книги «Люди судного дня»)

- •Часть 4. Глобальные риски, связанные с природными катастрофами Владислав Пустынский. Последствия падения на Землю крупных астероидов

- •Уильям Нейпьер. Опасность комет и астероидов

- •1. Нечто вроде огромной горы

- •2.Как часто по нам бьют?

- •2.1 Ударные кратеры

- •2.2. Поиск околоземных объектов

- •2.3. Динамический анализ

- •3. Эффекты столкновения

- •4. Роль пыли

- •5. Наземная проверка?

- •6. Неопределённости

- •Майкл Рампино. Супервулканизм и другие катастрофические геофизические процессы

- •3. Вулканическая зима

- •4. Возможные последствия сверхизвержения для окружающей среды

- •5. Сверх-извержения и человеческая популяция

- •6. Частота сверхизвержений

- •7. Влияние сверхизвержения на цивилизацию

- •8. Сверхизвержения и жизнь во Вселенной

- •Арнон Дар. Влияние сверхновых, гамма-всплесков, солнечных вспышек и космических лучей на земную окружающую среду

- •1. Введение

- •2. Радиационные угрозы

- •2.1 Достоверные угрозы

- •2.2. Солнечные вспышки

- •2.3. Солнечная активность и глобальное потепление

- •2.4 Вымирание в результате солнечной активности

- •2.5 Излучение от взрывов сверхновых

- •2.6 Гамма-всплески

- •3. Угрозы от космических лучей.

- •3.1 Изменения магнитного поля Земли

- •3.2 Солнечная активность, космические лучи и глобальное потепление

- •3.3 Прохождение через галактические спиральные рукава

- •3.4 Космические лучи от недалёкой сверхновой

- •3.5. Космические лучи от гамма-всплесков.

- •4. Причины крупнейших массовых вымираний

- •5. Парадокс Ферми и массовые вымирания

2.2. Поиск околоземных объектов

До 1970-х было известно только несколько объектов, пересекающих орбиту Земли. Эта тема не представляла особого интереса для большинства астрономов, чьи телескопы были (и есть) нацелены в основном в сторону звёзд и галактик. Однако благодаря пионерской работе Helin and Shoemaker (1979), которые искали пересекающие земную орбиту тела с помощью маленького, широкоугольного телескопа на горе Паломар, стало ясно, что действительно существует реальная опасность импактов. Это стало ясно также и в связи с тем, что стало обнаруживаться всё большее число земных импактных кратеров. В 1990-х были запущены серьёзные программы наблюдений, и малые небесные тела на опасных орбитах, пересекающих земную, стали обнаруживаться в значительных количествах.

Частота открытия пересекающих земную орбиту тел была значительна, и это число выросло с 350 в 1995 до 3400 декадой позже – из которых более 800 считаются телами более чем километрового диаметра. Большинство из этих малых тел имеет орбитальные периоды в несколько лет. Общепринятая точка зрения состоит в том, что популяция околоземных астероидов более чем километрового диаметра составляет порядка 1100. Если это так, это означает частоту импактов порядка одно такое тело в 500 000 лет. Есть существенная разница между астероидами, падение которых будет иметь только региональные последствия, и теми, которые приведут к глобальным последствиям, и к гибели цивилизации, и граница между этими двумя классами астероидов как раз проходит в районе диаметров в 1-2 километра! Но есть одно возражение: экстремально тёмные объекты могут оставаться необнаруженными и не войти в списки глобальных опасностей. Популяции объектов размером до километра почти не изучена; однако представители этого класса могут создавать опасные цунами и приводить к кратковременным похолоданиям в ближайшей исторической перспективе.

2.3. Динамический анализ

Популяция известных околоземных астероидов является короткоживущей, со средним временем жизни около 2 млн. лет. Без замены она начнёт быстро убывать, поскольку большинство NEO падают на Солнце. Эта короткоживущая популяция должна, таким образом, подпитываться из некоторого источника. Есть два источника пополнения – астероиды и кометы, и поступления из обоих источников являются неравномерными.

Комета – это конгломерат льда и пыли, который, когда приближается к Солнцу на расстояние орбиты Марса, может вырастить один или несколько хвостов, длинной десятки и сотни миллионов километров. Этот хвост исчезнет, когда исчерпаются летучие вещества, составляющие комету. Есть несколько документированных наблюдений комет, чья активность прекратилась, и в результате осталось тёмное, инертное тело, выглядящее, как астероид. Убедительно предположение о том, что накопление пыли на поверхности в конце концов может заслонить и изолировать нижележащий лёд от солнечного нагрева. Равным образом, многие кометы распались на части или полностью рассеялись. Типичный орбитальный период кометы, пришедший из облака Оорта, составляет несколько миллионов лет. В недавние годы были обнаружены другие большие кометные резервуары на окраинах нашей планетной системы, и они вероятно, пополняют популяцию околоземных комет. В своей активной форме долгопериодичные кометы могут составлять только 1 процент от общей угрозы столкновений. Одна из 100, однако, пертурбируются планетами гигантами и переходят на орбиты типа как у кометы Галлея (высокоэксцентричные орбиты с периодами менее 200 лет), однако одна такая комета имеет тысячу шансов ударить по Земле, до того, как она упадёт на Солнце или вылетит за пределы Солнечной системы. Это делает их значительным риском, который, кроме того, трудно устранить по причине высоких скоростей полёта комет и малого времени предупреждения.

Здесь, однако, есть парадокс: мы их не видим! Зная частоту, с которой яркие кометы прибывают из облака Оорта, и долю из них тех, которые захватываются в группу Галлея, оказывается что должно быть порядка 3000 активных комет диаметром более 5 км или коло того на таких орбитах. Однако только пара десятков их наблюдается.

Может так оказаться, что после первого или второго пролёта через внутреннюю часть планетной системы, активные кометы просто становятся спящими, превращаясь в тёмные, астероидно-подобные тела (Emel'yanenko and Bailey, 1998). Опасность, которую представляют эти невидимые спящие тела, может быть сравнима с опасностью наблюдаемых околоземных астероидов, в соответствии с другими исследованиями, которые подобным же образом пришли к выводу, что активные и спящие кометы вместе «составляют значительную, и возможно доминирующую долю околоземных импакторов километровых размеров» (Rickman et al., 2001; see also Nurmi et al., 2001). Проблема состоит в том, что даже очень тёмных комет должно было быть открыто к настоящему моменту около 400, – однако их известно только 25 (они образуют группу Дамоклоидов.) Из этого следует отражающая способность поверхности в 0.04 в сравнении с поверхностями известных спящих комет.

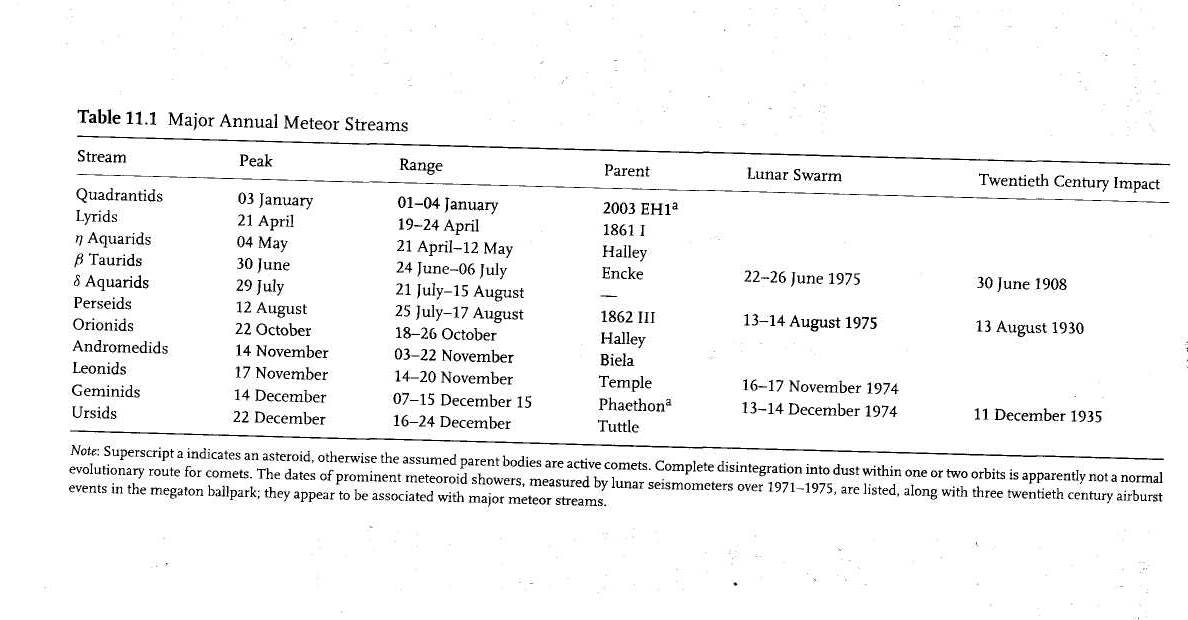

Другая возможность состоит в том, что кометы из группы Галлеи целиком разрушаются, полностью превращаясь в пыль после одного или двух проходов в перигелии. (Levison et al., 2002). Эта гипотеза была принята командой отслеживания околоземных объектов в НАСА (Stokes et al., 2003) и является основой для их заявления, что, как активные, так и спящие кометы, составляют не более чем 1% от угрозы столкновения. Однако эта гипотеза тоже имеет проблемы (Napier et al., 2004; Rickman; 2005). Например, для того, чтобы процесс работал, около 99% от новых комет типа Галлеи должны распадаться таким образом. Однако такая полная и быстрая дезинтеграция не является, судя по всему, нормальной судьбой комет: почти все сильнейшие ежегодные метеорные дожди имеют в качестве источника либо активную комету или большое спящее тело, предположительно, умершего родителя. (Table 11.1).

Можно поставить под сомнение принятую нами отражательную способность в 0.04 для спящих комет, вычисленную на основании наблюдаемых поверхностных свойств активных комет. Пролёт космического аппарата мимо кометы Боррели обнаружил присутствие тёмных пятен с отражающей способностью 0.008 (Nelson et al., 2004): если бы все поверхности кометы темнели бы до такой степени, когда они становились неактивными, то тогда парадокс был бы решён. Стандартная теория излучения показывает, что комета, которая становится полностью неактивной, теряет все свои замёрзшие летучие вещества на поверхности и оставляет структуру в виде «птичьего гнезда» на поверхности, действительно может иметь очень малую отражающую способность (Napier et al., 2004).

Но если это и есть решение парадокса затемнения, то тогда существует значительная популяция высокоскоростных опасных объектов, которые невозможно открыть, потому что они слишком тёмные и 99% времени своего существования проводят за пределами орбиты Марса

Около 25 Дамоклоидов известно на момент написания этой статьи. Их средний радиус – 8 км., что означало бы силу удара в 60 миллионов мегатонн, при средней скорости импакта 58 км/сек. Отражающая способность 6 Дамоклоидов была измерена к настоящему дню, и они являются одними из самых тёмных объектов Солнечной системы. В целом, чем более комето-подобна орбита астероида, тем более тёмной оказывается его поверхность. (Fernandez et al., 2005).

Существуют ли во множестве маленькие, тёмные Дамоклоиды, например, 1 км диаметром – является неизвестным: они по существу неоткрываемы с помощью существующих исследовательских программ. Степень связанного с ними риска остаётся неизвестной: она может быть пренебрежимо мала, а может вдвое превышать оценки риска, основанные на числе наблюдаемых объектов.

Подсчёт кратеров также не даёт достаточно информации, поскольку даже самые молодые поверхности – такие, как у ледяного спутника Юпитера Европы – являются более древними, чем эпизод кометной бомбардировки, и не сильно ограничивают современную интенсивность импактов. Наилучшие шансы на обнаружение таких объектов даёт наблюдение их теплового излучения около перигелия, с использованием инфракрасного оборудования на земле (Rivkin et al., 2005) или на спутниках.

В отношение опасных объектов, движущихся по короткопериодичным орбитам, пересекающим земную, угроза будет известна за десятилетия и столетия до столкновения. В отношении кометы будет только несколько месяцев после предупреждения об ударе. В случае тёмного Дамоклоида предупреждения не будет вообще.