- •Глава 2 общие сведения об измерениях и приборах

- •§ 1. Понятие об измерениях

- •§ 2. Физические величины и их единицы

- •§ 3. Погрешность результата измерения и источники ее появления

- •§ 4. Классификация средств измерении

- •§ 5. Погрешности средств измерений и классы точности

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3 государственная система промышленных приборов и средств автоматизации

- •§ 1. Принципы построения

- •§ 2. Характеристика ветвей гсп

- •§ 3. Преобразователи с унифицированными сигналами

- •Контрольные вопросы

- •Системы дистанционных измерении

- •§ 1. Назначение и классификация методов дистанционной передачи

- •§ 2. Электрические системы и преобразователи с естественными сигналами

- •§ 3. Вторичные приборы электрических и пневматических систем дистанционных измерений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5 измерение давлении и разрежении

- •§ 1. Основные определения и классификация приборов

- •§ 2. Деформационные манометры

- •§ 3. Электрические манометры

- •§ 4. Скважинные манометры

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6 измерение температур

- •§ 1. Температурная шкала

- •§ 2. Термометры манометрические

- •§ 3. Электрические термометры сопротивления

- •§ 4. Измерение средней температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарах

- •§ 5. Измерение температуры в скважинах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7 измерение расхода жидкости, пара и газа

- •§ 1. Определение и классификация методов измерения

- •§ 2. Объемные расходомеры

- •§ 3. Расходомеры переменного перепада давления

- •§ 4. Расходомеры постоянного перепада давления

- •§ 5. Расходомеры переменного уровня

- •§ 6. Тахометрические расходомеры

- •§ 7. Вибрационный массовый расходомер

- •§ 8. Электромагнитные расходомеры

- •§ 9. Измерение расхода в скважине

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8 измерение уровня жидкостей в емкостях и скважинах

- •§ 1. Назначение и классификация приборов

- •§ 2. Поплавковые и буйковые уровнемеры

- •§ 3. Пьезометрические уровнемеры

- •§ 4. Измерение уровня жидкости в скважинах

- •Акустический метод измерения уровня в скважинах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 измерение физических свойств веществ и примесей

- •§ 1. Измерение плотности

- •§ 2. Измерение вязкости

- •§ 3. Анализаторы содержания воды в нефти

- •§ 4. Анализаторы содержания солей в нефти

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10 контроль процессов бурения скважин

- •§ 1. Параметры контроля процессов бурения скважин

- •§ 2. Автономные измерительные установки. Измерение осевой нагрузки на забой

- •Измерение крутящего момента

- •§ 3. Системы наземного контроля процесса бурения

- •Преобразователи

- •§ 4. Каналы связи дистанционного контроля глубинных параметров бурения

- •§ 5. Устройства дистанционного контроля глубинных параметров бурения с электрическим каналом связи

- •§ 6. Устройства дистанционного контроля глубинных параметров бурения с гидравлическим каналом связи. Индикатор осевой нагрузки

- •Контрольные вопросы

- •Часть вторая системы автоматического регулирования и средства автоматизации

- •Глава 11

- •Основные понятия теории автоматического регулирования

- •§ 1. Система автоматического управления

- •§2. Обратные связи

- •§ 3. Разомкнутые и замкнутые сау

- •§ 4. Принцип действия системы автоматического регулирования

- •§ 5. Классификация систем автоматического регулирования

- •§ 6. Требования, предъявляемые к cap

- •§ 7. Понятие статической характеристики

- •§ 8. Понятие динамических характеристик

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12 расчет систем автоматического регулирования

- •§ 1. Типовые динамические звенья

- •§ 2. Способы соединения звеньев

- •§3 Понятия устойчивости системы

- •§ 4. Критерии устойчивости

- •§ 5. Оценка качества процесса автоматического регулирования

- •§ 6. Свойства объектов автоматического регулирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13 общие сведения об автоматических регуляторах

- •§ 1. Классификация автоматических регуляторов

- •§ 2. Математические модели регуляторов

- •§ 3. Регуляторы прямого действия

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14 пневматические регуляторы

- •§ 1. Основные особенности пневматических регуляторов

- •§ 2. Унифицированная система элементов промышленной пневмоавтоматики (усэппа)

- •§ 3. Основные регулирующие устройства и вторичные приборы системы старт

- •Контрольные вопросы

- •Глава 15 исполнительные устройства

- •§ 1. Общая характеристика и классификация

- •Исполнительных устройств

- •§ 2. Регулирующие органы

- •§ 3. Исполнительные механизмы

- •§ 4. Основные характеристики и расчет исполнительных устройств

- •Контрольные вопросы

- •Глава 16 построение функциональных систем автоматизации технологических процессов

- •§ 1. Состав технической документации по автоматизации технологического процесса

- •§ 2. Условные обозначения средств автоматизации по конструктивному принципу

- •§ 3. Условные обозначения средств автоматизации по функциональному признаку приборов и устройств

- •§ 4. Функциональные схемы автоматизации

- •Глава 17

- •§ 1.Теоретические основы автоматического

- •§ 2. Фрикционные и гидравлические устройства подачи долота

- •§ 3. Электромашинные устройства подачи долота

- •§ 4. Забойные устройства подачи долота

- •Контрольные вопросы

- •Глава 18 автоматизация добычи и промыслового сбора нефти и нефтяного газа

- •§ 1 Характерные особенности нефтедобывающих предприятии и основные принципы их автоматизации

- •§ 2. Типовая технологическая схема автоматизированного нефтедобывающего предприятия

- •§ 3. Автоматизация нефтяных скважин

- •§ 4. Автоматизированные групповые измерительные установки

- •§ 5. Автоматизированные сепарационные установки

- •§ 6. Автоматизированные блочные дожимные насосные станции

- •Глава 19 автоматизация подготовки и откачки товарной нефти

- •§ 1.Характеристика технологического процесса и задачи автоматизации

- •§ 2. Автоматизированные блочные установки подготовки нефти

- •§ 3. Автоматическое измерение массы товарной нефти

- •§ 4. Автоматизация нефтеперекачивающих насосных станций

- •Контрольные вопросы

- •Глава 20 автоматизация объектов поддержания пластовых давлении

- •§ 1. Характеристика системы поддержания пластовых давлений (ппд)

- •§ 2. Автоматизированные блочные установки для очистки сточных вод и автоматизация водозаборных скважин

- •§ 3. Автоматизированные блочные кустовые насосные станции

- •Контрольные вопросы

- •Глава 21 автоматизация добычи и промысловой подготовки газа

- •§ 1. Характеристика газовых и газоконденсатных промыслов как объектов автоматизации

- •§ 2. Автоматическое управление добычей промысла

- •§ 3. Автоматическое управление процессом низкотемпературной сепарации газа

- •§ 4. Автоматизация абсорбционного процесса осушки газа

- •Контрольные вопросы

- •Глава 22 основные элементы и узлы комплекса технических средств асу тп

- •§ 1. Назначение и общие принципы организации асу тп

- •§ 2. Основные элементы систем телемеханики и вычислительной техники

- •§ 3. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •Контрольные вопросы

- •Глава 23 основы вычислительной техники

- •§ 1. Общие сведения об эвм

- •§ 2. Принципы построения и области применения цвм

- •§ 3. Процессоры

- •§ 4. Запоминающие устройства

- •§ 5. Устройства ввода-вывода

- •§ 6. Порядок решения задачи на цвм

- •Контрольные вопросы

- •Глава 24 телемеханизация технологических процессов добычи нефти и газа

- •§ 1. Понятие об агрегатной системе телемеханической техники

- •§ 2. Телемеханизация нефтедобывающих предприятий

- •§ 3. Телемеханизация газодобывающих предприятий

- •§ 4. Микропроцессоры и некоторые перспективы их применения в нефтяной и газовой промышленности

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Оглавление

§ 5. Измерение температуры в скважинах

Для измерения температуры в действующих и остановленных фонтанных, газлифтных, глубиннонасосных и пьезометрических скважинах применяют термометры.

Температура на забое зависит от глубины скважины и различна для различных географических районов. На нефтяных промыслах Татарии, Башкирии и Куйбышева температура на глубине 1900— 2000 м не превышает 40 °С. В отдельных районах Азербайджана, Грозного и Краснодара на глубине 3000—4000 м она составляет 150—170 °С, а в некоторых местах и 200 °С. Таким образом, для различных районов и различных технологических целей необходимы скважинные термометры с верхним пределом измерения 60; 100; 150; 200 и 250 °С.

По принципу действия термометры разделены на две группы: с местной регистрацией и дистанционные. С местной регистрацией выпускают манометрические и биметаллические термометры, а дистанционные (электрические термометры сопротивления)— с металлическим или полупроводниковым резистором.

Манометрический термометр состоит из термобаллона, манометрической пружины, часового механизма с регистрирующим устройством и узла подвески.

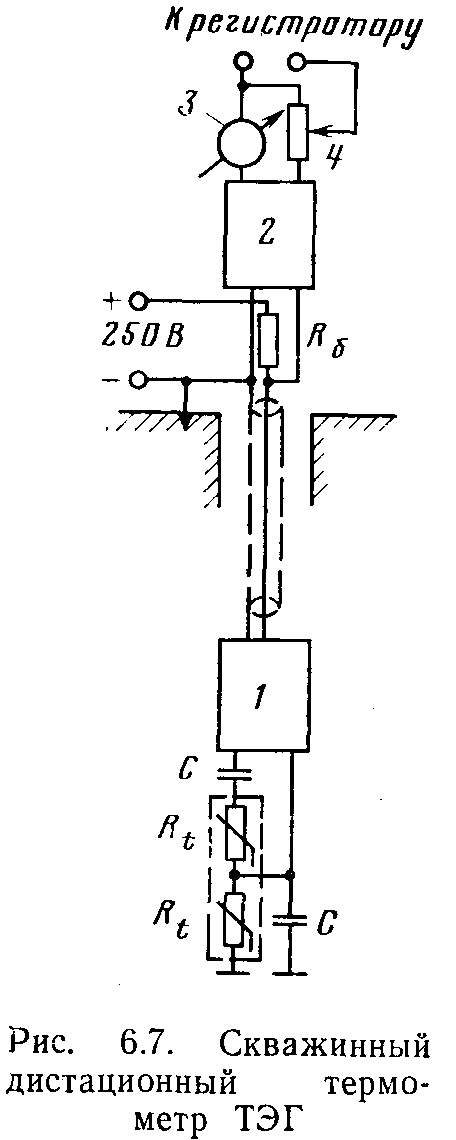

Скважинный манометрический термометр (рис. 6.5) состоит из манометрического конденсационного термометра с использованием в качестве термобаллона змеевика 2 и преобразователя—геликсной пружины 4, соединенных каналом в переводнике 3. Свободный конец геликсной пружины запаян и соединен с осью, проходящей через переводник 5. На оси закреплено устройство 6 с пером 7, записывающее линию, длина которой пропорциональна углу раскручивания (а следовательно, и измеренной температуре), на диаграммном бланке, закрепленном в барабане 8. Барабан с помощью ходового винта 9, получающего вращение от часового механизма 11 через редуктор 10, перемещается поступательно. Таким образом, на диаграммном бланке получается запись изменения температуры во времени. Температуру по записи на диаграммном бланке определяют измерением ординаты интересующей точки с использованием поверочной таблицы, приведенной в паспорте прибора. Характеристика прибора, так же как и глубинного геликсного манометра, нелинейна, поэтому при определении значения температуры приходится пользоваться интерполяционной формулой. Конструкции механизмов регистрации манометрических термометров и манометров МГН-2 унифицированы. Прибор опускают в скважину на проволоке, которая крепится в головке 1.

Термометр имеет пределы измерения 60; 100; 140; 180; 220 и 250 °С. Основная приведенная погрешность измерения ±1 %, инерционность 5 мин, рабочее давление до 100 МПа, диаметр прибора 32 мм, длина 1200 мм.

ВНИИКАнефтегазом разработан манометрический термометр компенсационного типа с силовой компенсацией. Применение принципа силовой компенсации обеспечило повышение точности и снижение тепловой инерции прибора.

Прибор имеет пределы измерения 20—100°С. Основная погрешность 0,3—0,5 % от предела измерения. Диаметр 36 мм, длина 2200 мм.

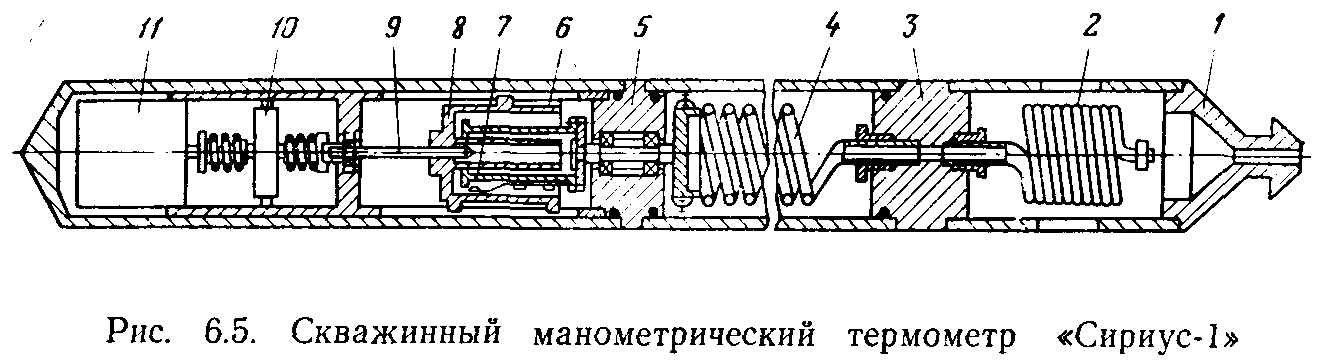

Скважинный биметаллический термометр (рис. 6.6) состоит из термочувствительного элемента с пером, угла каретки, уплотнительной муфты, часового механизма и узла подвески. Термобиметаллическая пластина 12, свернутая в цилиндрическую спираль, одним концом крепится к корпусу 13. Свободный конец ее втулкой 10 скреплен с осью 5, на которой закреплен держатель с пером 4. В корпусе прибора сделаны прорези 11 для того, чтобы окружающая измеряемая среда имела непосредственный контакт с термочувствительным элементом. Ось уплотнена в корпусе сальниковыми устройствами 7 и 8. На оси 5 закреплена упорная втулка 9, препятствующая вдавливанию оси внешним давлением в герметичную камеру механизма регистрации. При изменении температуры термобиметаллическая пластина 12 раскручивается и поворачивает ось 5 на угол, пропорциональный измеряемому параметру. Закрепленное на оси корундовое перо чертит на диаграммном бланке, изготовленном из алюминиевой фольги, линию, ордината точек которой пропорциональна измеряемой температуре. Бланк вставлен в каретку 6, перемещаемую поступательно ходовым винтом 3, вращение которому от часового механизма 1 передается через зубчатую муфту 2. Таким образом, на диаграммном бланке получается запись изменения температуры во времени.

Скважинные биметаллические термометры рассчитаны на пределы измерения 20—150°С, погрешность их составляет ±1°С, чувствительность 0,5 °С, масштаб записи температуры 2,3 °С в 1 мм, времени—10 мин в 1 мм, предельное давление окружающей среды до 40 МПа. Наружный диаметр 35 мм, длина 1000 мм.

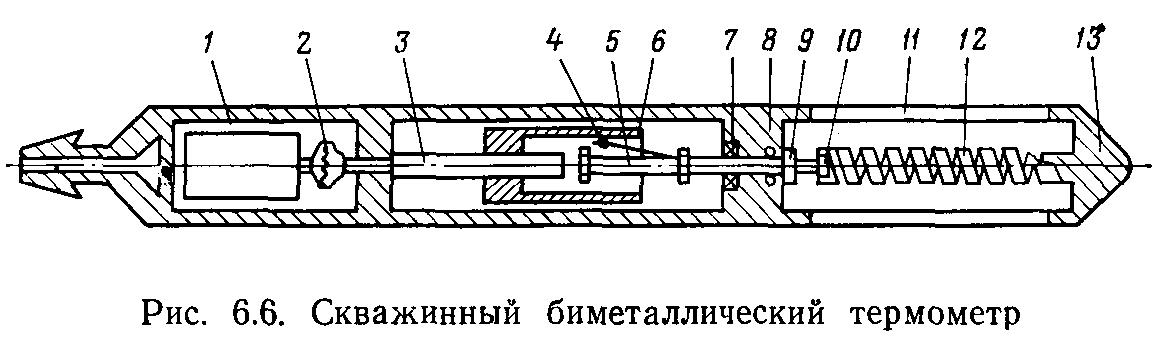

Дистанционные термометры представляют собой электрические термометры сопротивления, опускаемые в скважину на трехжильном каротажном кабеле. Применяют их при геофизических исследованиях. Измерительная схема такого прибора состоит из моста сопротивлений, все плечи которого смонтированы в глубинном снаряде. Дистанционный термометр ТЭГ показан на рис. 6.7. Температуру определяют по изменению частоты RC-генератора, имеющего в цепи RC два термочувствительных резистора Rt и две термостатированные емкости С. В термометре ТЭГ-36 резисторы выполнены из медного провода, вследствие чего характеристика их близка к линейной. Изменение температуры окружающей среды приводит к изменению сопротивлений резисторов, вследствие чего изменяется частота колебаний тока генератора. Переменный ток с выхода генератора 1 по трехжильному кабелю поступает на вход частотомера 2, находящегося на поверхности. Выходное напряжение частотомера пропорционально частоте поступающего на его вход переменного тока, а следовательно, и значению измеряемой температуры. Напряжение на выходе частотомера измеряется либо вольтметром 3, либо регистрирующим прибором каротажной станции. Пределы измерения температур устанавливаются потенциометром 4. Питание глубинного снаряда осуществляется от стабилизированного источника с напряжением 250 В через балластное сопротивление Rб.

Д