- •Содержание Введение...................................................................................................................3

- •Глава 1. Теоретические основы проблемы развития мышления у старших дошкольников 6

- •Глава 1. Теоретические основы проблемы развития мышления у старших дошкольников

- •1.1. Понятие о мышлении в зарубежных и отечественных исследованиях.

- •I. По степени участия сознательного и подсознательного регулирования мыслительных операций:

- •IV. Реалистическое мышление и аутистическое:

- •V. Непроизвольное и произвольное мышление:

- •Глава 2.Эксперементальное изучение особенностей развития мышления у старших дошкольников с нарушениями речи.

- •2.2 Особенности развития мышления у старших дошкольников с нарушением речи

2.2 Особенности развития мышления у старших дошкольников с нарушением речи

В ходе проведения диагностики уровня развития мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи была использована методика Л.А.Венгера «Самое непохожее»

Таблица 1

Распределение испытуемых

по уровням развития мышления

(на основе методики «Самое непохожее»)

Уровень |

Высокий |

Средний |

Низкий |

Итого |

||||

Группа |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

Дошкольники с нарушением речи |

3 |

27,8 |

5 |

55,5 |

2 |

16,7 |

10 |

100 |

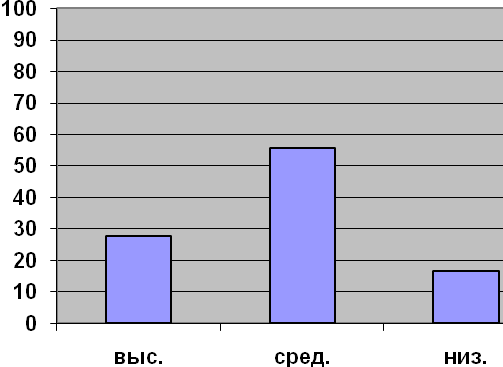

Рисунок 1

Результаты диагностического исследования представлены на рисунке 1 и в таблице 1.

Из данных приведенных на рисунке 1 видно, что наибольший процент составляют дети со средним уровнем (55,5%) это в два раза больше, чем количество испытуемых с высоким уровнем мышления и в 3,5 раза больше, чем количество испытуемых с высоким уровнем развития мышления.

Проследим особенности выполнения заданий детьми на разных уровнях. Дети с высоким уровнем развития мыслительных операций легко и быстро находили нужную фигуру. Они сравнивали фигуры преимущественно по трем признакам, но называли только два: цвет и форму либо цвет и величину. При просьбе найти самую непохожую фигуру дошкольники начинали искать среди других фигурок нужную, сравнивали их. Так, они сопровождали поиск речью: «Эта не подходит, она тоже красная» (Лена К.) или «Эта тоже маленькая». Поиск их был осмыслен и направлен.

Испытуемые со средним уровнем развития мышления делали свой выбор по двум признакам и называли преимущественно один из них или оба. Таких детей в группе большинство. Они долго сравнивали, перебирали фигурки по несколько раз. Некоторым из них требовалась небольшая помощь со стороны исследователя, которая сводилась к наводящим вопросам при обследовании фигур по нахождению невыделенных дошкольниками отличий. Даша Х. сначала очень расстроилась, что у нее не получается .

Испытуемые с низким уровнем развития мыслительных операций осуществляли выбор самой непохожей фигуры только по одному признаку (цвету или величине). При этом они не могли объяснить свой выбор, ограничиваясь лишь нахождением фигуры. Поиск их хаотичен, не направлен.

Артем Г. Сразу спросил: «Зачем ? » .Ответ: «Мне нужна твоя помощь» Артем Г. Ответил: «Ну ладно».Он определил что фигуры отличаются цветом ,но дальше отказался работать. Дети не понимали что имен от них требовалось. Часто их выбор был случайным, без проявления какого-либо интереса к предлагаемому заданию.

Таким образом, полученные в диагностической методике «Самое непохожее» результаты дают основание для следующих выводов:

1. У большинства испытуемых не развито умение планомерно и целенаправленно анализировать и сравнивать геометрические фигуры.

2. Не сформировано умение обосновывать свое решение .

На втором этапе исследования для изучения интеллектуального развития дошкольников использовался "Картиночно - словарный тест" (КСТ).

Словесное обозначение картинки, составлявшее сущность заданий данной диагностической методики, оказалось сформированным у испытуемой группы на среднем уровне и ниже среднего. Результаты испытуемых могут быть представлены в следующем виде: уровень ниже среднего обнаружен у 13% (2 человека), средний уровень – у 60% (3 человек), уровень выше среднего – у 20% (3 человека) и высокий уровень – у 7% (2 человека).

Таблица 2

Результаты выполнения КСТ детьми старшего дошкольного возраста с нарушением речи

№ п/ПППППП Пп |

Испытуемый |

Возраст |

Первичные оценки (ПО) |

IQ |

Уровень развития |

1. |

Наташа М. |

5,6 |

15,5 |

100 |

средний |

2. |

Даша Х. |

5,7 |

15 |

99 |

средний |

3. |

Дима Ч. |

5,4 |

20 |

114 |

высокий |

4. |

Лена К. |

5,1 |

19 |

111 |

высокий |

5. |

Артем Г. |

5,5 |

11,5 |

89 |

низкий. |

6. |

Андрей К. |

5,9 |

17 |

105 |

средний |

7. |

Вика М. |

6,0 |

20 |

121 |

высокий |

8. |

Настя А. |

6,0 |

13,5 |

102 |

средний |

9. |

Юля Л. |

5,8 |

19 |

118 |

высокий. |

1000 000000. 0 |

Антон С. |

5,10 |

11 |

87 |

низкий |

Результаты диагностического исследования представлены в таблице 2 .

Если с помощью первой методики мы выявляли уровень развития мышления и овладения мыслительными операциями анализа, синтеза, сравнения и обобщения. То вторая методика направлена на диагностику интеллектуального компонента школьной зрелости, прежде и два ребенка с низким уровнем развития всего, на измерение вербальных способностей ребенка. В этой диагностике детям было предложена серия картинок, содержащая темы: транспорт, сад и огород, деревня, дикие животные.

Как видно из таблицы из 10 детей у четверых высокий уровень развития, у пятерых средний уровень развития . Дети с высоким уровнем развития пытались группировать картинки, некоторые дети в ходе описания ассоциировали картинки из личного опыта. Дима Ч. Увидев картинки на тему деревня, сказал: «У бабушки в деревне живет такая же корова и курицы». А Юля Л. Сказала: «Мы с мамой были в огороде и пололи грядки». Дети описывали картинки словосочетаниями, но после просьбы говорить полными предложениями справлялись с поставленной задачей. Дети со средним уровнем развития мышления не сразу могли описывать картинки. Во время методики детям требовалось стимулирование вопросами, после этого они могли отвечать. Андрей К.сказал: «После садика мы с мамой поедем на таком же автобусе». Просматривая картинки Даша Х. сказала: «Они живут в зоопарке». На ответ : «Почему ты так считаешь?». Она ответила: «Я их там видела». Низкий уровень развития мышления говорит о том, что ребенок не принимает задачу, то есть он не понимает предложенного задания. В проведении диагностики у двоих детей оказался низкий уровень развития мышления. Дети называли только одно из изображений. При наводящих вопросах затруднялись отвечать полными предложениями. Не могли связать изображения на картинках с опытом из личной жизни и окружающей среде. Артем Г. вел себя беспокойно, не мог сосредоточиться на одной картинке, постоянно отвлекался, не проявлял интерес к заданию. Но проявил интерес к серии картинок транспорт. Он перечислил весь транспорт, который был изображен на картинках. Таким образом, анализ данных показал, что старшие дошкольники с нарушением речи по уровню сформированности мышления неоднородны. Большинство детей принимают и решают задачу, оставаясь в рамках первоначально найденного способа действия, однако при решении заданий проявляют разную степень самостоятельности. В учебно- воспитательный процесс необходимо вводить больше задач, которые связанны с жизненным опытом детей, с их субъективными переживаниями, их потребностями и интересами, но нельзя только опираться на их опыт- следует расширить и разнообразить его, чтобы «привязанность» к привычному, старому не превратилась в инертность и стереотипность мышления и действования.

2.3. Развитие словесно-логического мышления у детей с нарушением речи в педагогическом процессе специальном коррекционном ДОУ.

С учетом результатов, полученных на констатирующем этапе исследования, целью нашей работы стало развитие словесно-логического мышления у старших дошкольников с нарушениями речи по средствам игр и упражнений.

Задачи:

1) разработать программу психолого-педагогических мероприятий, направленных на развитие словесно-логического мышления у детей 5-6 лет с нарушениями речи.

Формирующий эксперимент предполагает использование дидактических игр и заданий по развитию словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.

При построении работы с детьми мы основывались на следующих принципах:

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей;

постепенности и доступности;

наглядности материала;

эмоциональной комфортности.

2)Проанализировать и обобщить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследований

Программа формирующего эксперимента

Содержание |

Общее время |

Блок I. Цель: формирование элементарных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, выделение существенного). Он включал в себя создание условий для повышения интереса у детей к дидактическим играм, направленным на развитие словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста. Игра «Парные картинки» Используются картинки из двух наборов детского лото. Группа детей делится пополам. Каждый ребенок получает по четыре картинки. Дети из первой группы по очереди описывают предмет, нарисованный на одной из имеющихся у них картинок, не показывая их. Тот ребенок, у которого, по его мнению, есть эта картинка, показывает ее. Если ответ правильный, обе картинки откладываются в сторону (в общую коробку, например). Если ответ неправильный, первый ребенок повторяет свое описание, сделав его более подробным и детализированным. После того как все дети из первой группы описали по одной картинке, роли меняются. Теперь дети из второй группы также по очереди описывают свои картинки, а дети из первой группы отгадывают их. В целом происходят 4 смены ролей, соответственно четырем карточкам, имеющимся у каждого ребенка. Игра «Найди лишнее слово » Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово является "лишним". Примеры: Старый, дряхлый, маленький, ветхий; Храбрый, злой, смелый, отважный; Яблоко, слива, огурец, груша; Молоко, творог, сметана, хлеб; Час, минута, лето, секунда; Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; Платье, свитер, шапка, рубашка; Мыло, метла, зубная паста, шампунь; Береза, дуб, сосна, земляника; Книга, телевизор, радио, магнитофон Игра «Найди лишнюю картинку» Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить в группу по какому-либо общему признаку, а четвертая - лишняя. Предложите ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так думает. Чем похожи картинки, которые он оставил Игры «Кто скорее соберет группу» и «Запомни группу» Подготовить карточки с изображением предметов в количестве 28 шт .(в зависимости от числа участников)и чистые листочки на каждого (6-7),фломастеры или простые карандаши, фишки. Воспитатель и дети сидят за столом, на кот. хаотично разложены карточки с изображением предметов. Обращаем внимание детей на беспорядок на столе и предлагает навести порядок. Для этого нужно собрать из карточек группы предметов. Каждый (можно работать парами)собирает свою группу предметов. Спрашиваем, как он ее может назвать (за правильное название-фишка),и дает чистую карточку и фломастер: придумай к этой группе значок-схему и нарисуй его. Когда дети справятся с заданием, предлагаем запомнить карточки с изображением предметов в течении 2 мин.Затем собираем карточки и просим детей поочередно воспроизвести картинки, вошедшие в группу предметов и дать им общее название, ориентируясь на значок-схему. |

20 мин.

|

Блок II. Цель: развитие активности и раскованности мышления, проявляющегося в продуцировании большого количества различных гипотез, в установке на множественность вариантов решения, в свободе и гибкости перехода от одной из них к другой Игра «Определения» Ведущий показывает одну карточку, на которой нарисован предмет, затем другую. Задача игры состоит в том, чтобы придумать слово, находящееся между двух задуманных предметов и служащее как бы «переходным мостиком» между ними. Каждый участник отвечает по очереди. Ответ должен быть обязательно обоснован. Например, даются два слова: «гусь» и «дерево». «Переходными мостиками» могут быть следующие слова: «лететь» (гусь взлетел на дерево), «вырезать» (из дерева вырезали гуся), «спрятаться» (гусь спрятался за дерево) и т. п. Игра «Сравнение предметов» Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему вопросы: "Ты видел муху? А бабочку?" После таких вопросов о каждом слове предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: "Похожи муха и бабочка или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?" Дети особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет должен правильно производить сравнение: выделять и черты сходства, и различия, причем по существенным признакам. Пары слов для сравнения: муха и бабочка; дом и избушка; стол и стул; книга и тетрадь; вода и молоко; топор и молоток; пианино и скрипка; шалость и драка; город и деревня. Игра « Картинки-загадки» Из группы детей выбирается один водящий, остальные садятся на стулья, они должны отгадывать. Учитель имеет большую коробку, в которой лежат маленькие картинки с изображением различных предметов (можно использовать картинки от детского лото). Водящий подходит к учителю и берет одну из картинок. Не показывая ее остальным детям, он описывает предмет, нарисованный на ней. Дети предлагают свои версии. Следующим водящим становится тот, кто первый отгадал правильный ответ. |

25 мин.

|

Блок III. Цель: формирование организованности и целенаправленности мышления, четкой ориентации на выделение существенного в явлениях, обучение детей использованию обобщенных схем анализа, осознанию собственных способов мышления и контроля за ними.

Игра «Сочини предложение» . Учитель предлагает группе 2 карточки из детского лото, на которых изображены предметы. Группа садится полукругом, и по очереди каждый ребенок придумывает предложение, которое содержит названия двух задуманных предметов. Затем показываются два других предмета, и снова по кругу дети придумывают новые предложения. Примечания: 1. Стимулируйте у детей стремление к составлению нестандартных, оригинальных предложений. 2. Если дети легко справляются с придумыванием предложений по двум заданным словам, в следующий раз предложите им три слова для составления предложений. Игра «Отгадывание небылиц» Взрослый рассказывает о чем-то, включая в свой рассказ несколько небылиц. Ребенок должен заметить и объяснить, почему так не бывает. Пример: Я вот что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, солнышко светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за угла как выскочит собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" - и рога уже наставила. Я испугался и убежал. А ты бы испугался? Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг вижу - гриб. На веточке растет. Среди листочков зеленых спрятался. Я подпрыгнул и сорвал его. Пришел я на речку. Смотрю - сидит на берегу рыба, ногу на ногу закинула и сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду - и уплыла. Игра «Угадай игрушку» Выбирается один водящий, который выходит на 2—3 минуты из комнаты. В его отсутствие из детей выбирается тот, кто будет загадывать «загадку». Этот ребенок должен жестами и мимикой показать, какую игрушку он задумал. Например, задумана игрушка «зайка». Ребенок прыгает, «грызет морковку» и т. д. Водящий должен отгадать игрушку, выбрать ее, взять в руки и громко назвать. Остальные дети хором говорят «Правильно!» или «Неправильно!». Если ответ правильный, выбирается другой водящий и другой ребенок, который будет загадывать «загадку». Если ответ неправильный, показать «загадку» предлагается другому ребенку, и так до тех пор, пока не будет получен правильный ответ. Игра «Что прибавилось» Нужно предметные картинки и чистые карточки, фломастеры, фишки. Картинки располагают на столе в беспорядке. Детям предлагают составить из них группы, обозначить обобщающим словом, придумать условное обозначение (тот, кто придумает, записывает на чистой карточке и подставляет к группе предметов).(одна группа рисунков лежит отдельно, и дети пока с ней не работают).Далее располагаем отложенные картинки между картинками других групп(при этом дети не должны видеть) и спрашиваем: «Какая группа предметов прибавилась?» Ребенок находит и должен обозначить значком. Затем повторяем процедуру, но оставляем условные обозначения. Просим назвать группу(показывая значок) и перечислить предметы, вошедшие в нее(за правильный ответ ребенок поощряется фишкой).

|

20 мин.

|

Итак, нами составлена программа, направленная на формирование словесно-логического мышления у детей с нарушениями речи, которая в ходе дальнейшего исследования будет апробирована.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассматривалась проблема особенностей развития мышления детей старшего дошкольного возраста. В первой главе рассматривались современные теоретические представления по исследуемой тематике. Содержание параграфов основывалось на работах таких ученых, как В. С. Мухина, Л. С. Выготский, Л. Валлон, Н. Ф. Добрынин, Р. С. Немов, А.Л. Люблинская, Л. С. Рубинштейн, А. В. Петровский, Л. В. Занков, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, Я.Л. Коломинский, В.А. Крутецкий и др.

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме, были сделаны следующие выводы:

1. Развитие мышления дошкольника обеспечивается обогащением и усложнением его практики и освоением способов самой мыслительной деятельности. Накопление словаря, освоение грамматических структур, умение слушать других, понять и самому построить нужное предложение – необходимое условие для развития мышления у дошкольников.

2. В старшем дошкольном возрасте дети научаются выделять в предмете те существенные признаки, по которым единичный предмет может быть отнесен к определенной группе или категории.

Однако правильно группировать, то есть обобщить предметы дети могут только в том случае, когда им известно соответствующее обобщающее слово – термин и к концу дошкольного возраста у ребенка развивается понятийное или логическое мышление. проведенный нами эксперимент исследование показал, что старшие дошкольники с нарушением речи нуждаются в дополнительной коррекционной работе по развитию мышления. в этом направлении мы и продолжим нашу исследовательскую деятельность.

БИБЛИОГРАФИЯ

Абрамова Г.С. Общая психология. – М.: Академический Проект, 2002.

Блонский П.П. Память и мышление. – С-Пб.: Питер, 2001.

Варенцова Н. Развитие умственных способностей дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1996. - № 4. – с. 75-79.

Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. – М.: Просвещение, 1998.

Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии. – М.: Просвещение, 1991.

Волошкина М.И. О методах определения умственной воспитанности старшего дошкольника // Начальная школа. – 1997. - № 3. – с. 16-21.

Вопросы умственного воспитания детей дошкольного возраста / Под ред. В.И. Ядэшко. – М.: МГПИ, 1998.

Воспитание детей в старшей группе детского сада / Под ред. В.В. Гербовой. – М.: Просвещение, 1994.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти томах. – Т. II. – М.: Педагогика, 1992.

Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 1999.

Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

Глинка Г.А. Развиваю мышление и речь. – Спб., 2000.

Детская психология / Под ред. Д.Б. Эльконина. – М.: Просвещение, 1989.

Дубровина И.В. Психология. – М.: Академия, 1999.

Дьяченко О.М. Психологическое развитие дошкольников. – М.: Педагогика, 1994.

Ермакова Е.С. Изучение психологических механизмов гибкости мышления дошкольников // Вопросы психологии. – 1997. - № 2. – с. 17-20.

Зарубежные исследования по психологии познания / Под ред. А.А. Бодалева. – М., 1997

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1999.

Калмыкова З.И. Обучаемость и принципы построения методов диагностики. - М., 1975

Калягин В. А. Логопсихология: учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений/В.А.Калягин,Т.С.Овчинникова.-М.,2006

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М., 1985

Кайл Р. Детская психология. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

Карпов Ю.В. О диагностике стадий интеллектуального развития ребенка // Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология. – 1995. - № 1. – с. 7-13.

Катаева А.А., Обухова Т.И., Стребелева Е.А. К генезису развития мышления в дошкольном возрасте // Вопросы психологии. – 1991. - № 3. – с. 27-29

Кларин,М.В.Игра в учебном процессе/М.В.Кларин//Сов.педагогика.-1985.-№6

Крутецкий В.А. Психология. – М.: Просвещение, 1996.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М.: Академия, 1997.

Кузин В.С. Психология. – М.: АГАР, 1999.

Кучинский Г.М. Новый подход к проблеме «мышление и общение» // Вопросы психологии. – 1991. - № 1. – с. 47-49.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х томах. – Т. II. – М.: Педагогика, 1993.

Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. – М.: Институт практической психологии, 1997.

Люблинская А.А. Детская психология. – М.: Просвещение, 1991.

Марцинковская Т.Д. История детской психологии. – М.: Владос, 1998.

Мухина В.С. Детская психология. – М.: Просвещение, 1995.

Немов Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 1995.

Новоселова С. Развивающая предметно-игровая среда детства // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 4. – с. 3-5.

Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. – М.: Педагогическое общество России, 1999.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1996.

Пантина Н. Становление интеллекта в дошкольном детстве. – М.: РОССПЭН, 1996.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – С-Пб.: Союз, 1997.

Поддъяков А.Н. Мышление дошкольника. – М.: Педагогика, 1997.

Практикум по возрастной психологии / Под ред. П.А. Гоповей. – С-Пб.: Речь, 2002.

Психология / Под ред. А.Л. Крылова. – М.: Проспект, 1999.

Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. Н.М. Гуревича. – М.: Международная педагогическая академия, 1995.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н.Н. Поддъякова. – М.: Педагогика, 1995.

Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Педагогика, 1996.

Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. – Спб.: Питер, 2002. – 720 с.

Савенков А. Концептуальный подход к развитию мышления дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1999. - № 12. – с. 18-35.

Сапогова Е.Е. Моделирование как этап развития знаково-символической деятельности дошкольников // Вопросы психологии. – 1992. - № 5-6. – с. 26-30

Смирнова Е.О. Психология ребенка от рождения до 7 лет. – М.: Школа-Пресс, 1997.

Столяренко Л.Л. Психология. – Спб.: Лидер, 2004.

Тадж Дж. Влияние взаимодействия и коммуникации между сверстниками на их когнитивное развитие // Вопросы психологии. – 1991. - № 1. – с. 19-21.

Талызина Н.Ф. Новые подходы к психодиагностике интеллекта // Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология. – 1998. - № 2. – с. 4-6.

Ткаченко Е.В. Учить думать // Дошкольное воспитание. – 1993. - № 12. – с. 3-5.

Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Н.Н. Поддъякова. – М.: Просвещение, 1998.

Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М.: Академия, 1999.

Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школу. – Спб.: Стройлеспечать, 1996.

Чуприкова Н.И. Психология умственного развития. – М.: АО Столетие, 1997.

Эльконин,Д.Б.Психология игры/Д.Б.Эльконин.-М.,2003.

Эльконинова Л. Возрастная характеристика предвидения в мышлении дошкольников // Вопросы психологии. – 1997. - № 2. – с. 13-14.