- •Оглавление

- •Менеджмент

- •Структура и содержание стратегического управления

- •Определение стратегии организации

- •Сущность стратегического управления

- •Группа стратегий сокращения. Особенности применения

- •Стратегия сокращения расходов (пример)

- •Стратегия «сбора урожая» (пример)

- •Стратегия сокращения (пример)

- •Стратегия ликвидации

- •Понятие и виды конкурентных преимуществ

- •Группа стратегий диверсифицированного роста. Особенности применения

- •Стратегия центрированной диверсификации (пример)

- •Стратегия горизонтальной диверсификации (пример)

- •Стратегия конгломеративной диверсификации (пример)

- •Особенности стратегического управления (пример проявления нестратегического управления)

- •Группа стратегий интегрированного роста. Особенности применения

- •Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции (пример)

- •Стратегия обратной вертикальной интеграции (пример)

- •Анализ макроокружения (цели и результат)

- •Группа стратегий концентрированного роста. Особенности применения

- •Стратегия развития продукта (пример)

- •Стратегия развития рынка (пример)

- •Стратегия усиления позиций на рынке (пример)

- •Методы анализа среды

- •Установление целей организации (место целей в системе стратегического управления)

- •Анализ непосредственного окружения (цели и результат)

- •Анализ внутренней среды (цели и результат)

- •Диверсификация и дифференциация (пример проявления)

- •Стратегии реализации конкурентных преимуществ

- •Миссия организации. Ее место в системе стратегического управления.

- •Сущностное содержание понятия возможность и угроза

- •Матрица Томпсона и Стрикленда. Назначение и особенности применения

- •Типы стратегий развития бизнеса

- •Маркетинг.

- •Понятие, цели и эволюция маркетинга Понятие:

- •Ключевые понятия маркетинга: продукт, товар, услуга. В чем отличие?

- •Ключевые понятия маркетинга: потребность, желание, спрос. В чем отличие?

- •Окружающая среда маркетинга. Виды факторов. Классификации факторов.

- •Понятие конечного потребителя. Его роль в маркетинге

- •Понятие товара. Различия между товарами и услугами. Трехуровневый анализ товара

- •Жизненный цикл товара. Виды отдельных жизненных циклов товара

- •Процесс адаптации потребителей к нововведениям

- •Бенчмаркинг: цели, объект, процесс.

- •3 Уровня бенчмаркинга

- •Сегментирование рынка. Критерии сегментации. Основные переменные величины для сегментации рынка

- •Понятие целевой аудитории.

- •Позиционирование. Стратегии позиционирования товара

- •Функции и виды продвижения товаров. Формы стимулирования сбыта

- •Маркетинговое по: классификация программных продуктов в области маркетинга.

- •Задачи мис и ее состав.

- •Возможности программного комплекса Marketing Analytic

- •Назначение и специфика использования crm-систем

- •Маркетинговая информация и ее типы

- •Понятие и задачи маркетингового исследования

- •Структура маркетинговых исследований

- •Виды и этапы маркетинговых исследований

- •Источники маркетинговой информации.

- •Разработка маркетинговой стратегии. Иерархия стратегий

- •Типы конкуренции

- •Маркетинг-микс и его применение

- •Понятие и назначение рекламы

- •Виды и инструменты рекламы

- •Выбор средств и каналов рекламного воздействия. Составляющие медиаплана.

- •Критерии качества рекламных обращений (достоинства и недостатки). Оценка эффективности рекламы

- •Порядок разработки рекламной кампании. Условия эффективной рекламы

- •Информационный менеджмент: основные аспекты деятельности, цели, задачи. Сфера интересов информационного менеджмента.

- •Информационные системы как основа информационного менеджмента. Информационные системы организации.

- •Информационные технологии как основа информационного менеджмента. Информационные технологии в экономике и управлении.

- •Информация как фактор производства.

- •Метамодель организации, ее формирование.

- •Бизнес-архитектура предприятия.

- •Взаимосвязь архитектур бизнеса и его информационной системы.

- •Управление ит-портфелем организации.

- •Уровни абстракции архитектуры предприятия в контексте его видов деятельности.

- •Эволюция организационных принципов управления предприятием. Нужна инфо!

- •Модель стратегического соответствия бизнеса и информационной системы предприятия.Не со всем согласен

- •Решетка информационного менеджмента – общий методологический подход.

- •1. Рутинная петля:

- •2. Петля мощности

- •3. Стратегическая петля

- •Информационная интенсивность организаций и ее оценка на основе матрицы МакФарлана.

- •Определение уровня критичности информационных систем организации.

- •Выбор программного обеспечения для информационной системы.

- •Техническая архитектура ис предприятия (eta).

- •Основные технологии моделирования бизнеса при создании корпоративной информационной системы.

- •Описание архитектуры и инфраструктуры информационной системы расширенная модель Дж. Захмана.

- •Модель трансформирующейся системы е. Зиндера.

- •Организационная зрелость предприятия (модель cmmi).

- •Оптимизация ит-инфраструктуры (модель iom).

- •Типы архитектур корпоративной информационной системы.

- •Модель процессов itil/itsm. Процессы сопровождения услуг.

- •Модель процессов itil/itsm. Процессы предоставления услуг.

- •Сценарии отношений между информационной системой и бизнесом.

- •Internet-технологии в бизнесе.

- •1. Электронная коммерция

- •1.3. Маркетинг

- •2. Технологии управления

- •Электронная коммерция (модели b2b, b2c, c2c, с2в).

- •Электронное правительство (секторы g2g, g2b, g2c).

- •Управление проектами.

- •База знаний pmbok: сущность, назначение, структура

- •Управление сроками проекта

- •Управление стоимостью проекта

- •Управление качеством проекта

- •Управление человеческими ресурсами проекта

- •Управление рисками проекта: идентификация рисков, качественный анализ рисков

- •2. Идентификация рисков.

- •Управление рисками проекта: количественный анализ рисков

- •Логико-структурный подход к управлению проектами

- •Методологии внедрения информационных систем: сущность, назначение, основные элементы

- •Жизненный цикл проекта внедрения информационных систем

- •Case-технологии

- •Экономика.

- •Характеристика организационно-правовых форм предприятий (фирм).

- •Основные средства предприятия (фирмы) и их использование.

- •Нематериальные активы предприятия (фирмы) и их использование.

- •Оборотные средства предприятия (фирмы) и их использование.

- •Планирование оборотных средств предприятия (фирмы).

- •Издержки производства и себестоимость продукции предприятия (фирмы).

- •Трудовые ресурсы предприятия (фирмы) и их использование.

- •Трудовые ресурсы предприятия (фирмы) и их планирование.

- •Прибыль фирмы: формирование, распределение и ее использование.

- •Управление финансами предприятия (фирмы).

- •Финансово-экономический анализ деятельности организации. Показатели ликвидности и рентабельности. Примерный перечень показателей для анализа хозяйственной деятельности предприятия

- •Финансово-экономический анализ деятельности организации. Показатели финансовой устойчивости и деловой активности. Примерный перечень показателей для анализа хозяйственной деятельности предприятия

- •Модели жизненного цикла информационных систем.

- •Модель денежного потока

- •Ставка дисконтирования

- •Совокупная стоимость владения информационной системой. Порядок расчета и классификация затрат.

- •Совокупная стоимость владения информационной системой. Расширения и модификации.

- •4. Выбор между разработкой и закупкой по.

- •5. Принятие решения о полном или частичном аутсорсинге, а так же выбор поставщика.

- •Источники доходов при расчете экономической эффективности информационной системы

- •Финансовые методы оценки эффективности информационных систем

- •3. Срок окупаемости

- •4. Совокупная стоимость владения.

- •Метод экономической добавленной стоимости

- •Вероятностные методы оценки эффективности информационных систем.

- •1. Метод реальных опционов.

- •2. Метод Монте-Карло.

- •Оценка стоимости реальных опционов в определении эффективности информационных систем

- •Качественные методы оценки информационных систем

- •Использование системы сбалансированных показателей для оценки эффективности информационной системы

- •Использование score-модели для оценки эффективности информационных систем.

- •Цена информационных продуктов, услуг.

- •Оценка бизнеса.

- •1. Метод Гордона.

- •3. Метод чистых активов.

- •Бизнес-план информационной системы.

- •Технические средства, базы данных и программирование

- •Основные области знаний, на которых базируются процессы разработки по.

- •Сущность итеративной разработки по

- •Управление изменениями

- •Преимущества итеративной разработки

- •Прецеденты. Критерии выделения прецедентов при разработке по.

- •Объектно-ориентированная методология и концепции.

- •Концептуализация системы

- •Проектирование системы

- •Проектирование классов

- •Реализация

- •Три типа моделей для описания информационной системы на этапах анализа и проектирования.

- •Структура uml.

- •Дисциплины унифицированного процесса анализа и разработки информационных систем.

- •Модель предметной области в объектно-ориентированном анализе

- •Проектирование системы

- •Проектирование классов

- •Реализация

- •Документ Видение при разработке информационной системы на этапе анализа.

- •Организация проектной команды разработки информационной системы. Группы и роли.

- •Технические средства информационных технологий, вычислительные машины, сети и системы телекоммуникаций

- •Работы по стандартизации, проводимые в России. Приоритетные направления.

- •Классификация компьютерных архитектур.

- •Кластерная технология в решении «больших» задач.

- •Структура системы передачи информации. Основные качественные показатели

- •Линии и каналы связи. Классификация каналов связи.

- •Системы передачи документированной информации

- •«Информационная система и организация».

- •Функциональные обязанности ит – директора.

- •«Базы данных и базы знаний».

- •Модели и формы организации данных.

- •Иерархическая модель

- •Методология проектирования баз данных.

- •Понятие и технология хранилищ данных.

- •Принципы организации хранилища

- •Дизайн хранилищ данных

- •Функциональность субд.

- •Языки баз данных и их развитие. (в этом вопросе ваще!!! не уверена)

- •Базы знаний: понятие, особенности и основные свойства.

- •Модели представления знаний.

- •Продукционная модель – или модель, основанная на правилах, позволяет представить знания в виде предложений типа «Если (условие), то (действие)».

- •Системы управления знаниями организации.

- •Экспертные системы: основные понятия, обобщенная структура.

- •Технологии и инструментальные средства разработки экспертных систем.

- •«Инструментальные средства моделирования сложных систем».

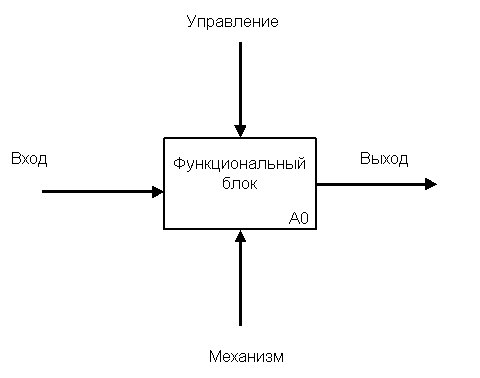

- •Основные методологии функционального моделирования (sadt, dfd, idef)

- •Общие сведения, функциональное назначение методологии aris.

УПРАВЛЕНИЕ

Определение и управление производственными процессами.

Группа требования состоит из:

Руководитель проекта (отвечает за достижение целей по срокам, бюджету и содержанию)

Куратор проекта (оценка планов и исполнения проекта)

Системный архитектор (разработка технической концепции системы, ключевых проектных решений)

Руководитель группы тестирования (определяет цели, стратегию и управляет тестированием)

Ответственный за управление изменениями, конфигурациями, за сборку и поставку программного продукта

ПРОИЗВОДСТВО

Проектирование и разработка ПО.

В производственную группу входят:

Проектировщик (проектирование компонентов и подсистем в соответствии с общей архитектурой и разработка архитектурно-значимых модулей)

Проектировщик баз данных

Проектировщик интерфейса пользователя

Разработчик (проектирование, реализация, отладка отдельных модулей).

В большом проекте может быть несколько производственных групп, ответственных за отдельные подсистемы. Как правило, проектировщик исполняет роль лидера группы, управляет своим подпроектом или пакетом работ. Он может делегировать полномочия, но не ответственность.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование ПО.

Группа тестирования в проекте состоит из ролей:

Проектировщик тестов (разработка тестовых сценариев)

Разработчик автоматизированных тестов

Тестировщик (тестирование продукта, анализ и документирование)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Производство дополнительных продуктов и услуг

Группа обеспечения, как правило, не входит в команду проекта, выполняет работу в рамках своей процессной деятельности. Сюда относятся следующие роли:

Технический писатель (работа по ведению документации, написание инструкций и т.п.)

Переводчик

Дизайнер графического интерфейса

Разработчик учебных курсов

Тренер (обучение пользователей)

Продажа и маркетинг (продвижение)

Системный администратор

Специалист по инструментальным средствам и др.

В зависимости от масштаба проекта одну роль могут исполнять несколько человек, например: разработчики, тестировщики, технические писатели. Некоторые роли всегда должен исполнять только один человек, например: руководитель проекта, системный архитектор.

Один человек может исполнять несколько ролей. Возможно такое совмещение:

Руководитель проекта + системный аналитик (системный архитектор)

Системный архитектор + разработчик

Системный аналитик + проектировщик тестов (+ технический писатель)

Системный аналитик + проектировщик интерфейса пользователя

Технические средства информационных технологий, вычислительные машины, сети и системы телекоммуникаций

Этапы развития информационных технологий

Параметр |

Этапы развития технологии |

||||

|

50-е годы |

60-е годы |

70-е годы |

80-е годы |

Наст. время |

Цель использования (преимущественно) |

Научно-технические расчёты |

Технические и экономические расчёты |

Управление и экономические расчёты |

Управление, представление информации |

Телекоммуникации, информационное обслуживание и управление |

Режим работы компьютера |

Однопрограммный |

Пакетная обработка |

Разделение времени |

Персональная работа |

Сетевая обработка |

Интеграция данных |

Низкая |

Средняя |

Высокая |

Очень высокая |

Сверхвысокая |

Расположение пользователя |

Машинный зал |

Отдельное помещение |

Терминальный зал |

Рабочий стол |

Произвольное мобильное |

Тип пользователя |

Инженеры программисты |

Профессиональные программисты |

Программисты |

Пользователи с общей компьютерной подготовкой |

Мало обученные пользователи |

Тип диалога |

Работа за пультом компьютера |

Обмен перфоносителями и машинограммами |

Интерактивный (через клавиатуру и экран) |

Интерактивный с жёстким меню |

Интерактивный экранный типа «вопрос-ответ» |

Работы по стандартизации, проводимые в России. Приоритетные направления.

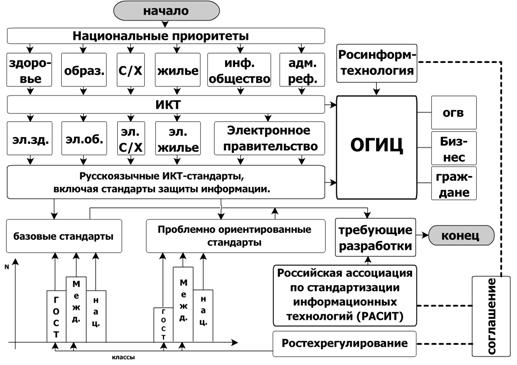

Научно - техническая политика в области стандартизации информационных технологий и проектирования систем в России заключается в следующем:

I. создание необходимых актуализированных основополагающих базовых национальных стандартов и других нормативных документов (путем прямого применения международных, региональных и зарубежных документов по стандартизации), определяющих фундаментальные общие процедуры, положения и требования, которые могут быть использованы в различных предметных областях деятельности, причем в каждой из них могут выбираться собственные факультативные параметры и требования из базовых национальных стандартов;

II. разработка функциональных стандартов (профилей), определяющих соответствующие подмножества или комплектации базовых национальных стандартов, используемых для обеспечения реализаций конкретных процессов, функций и задач ИС, применимость конкретных факультативных параметров из базовых национальных стандартов, а также являющихся основой для разработки аттестационных тестов для испытаний и подтверждения соответствия компонентов и средств информационных систем.

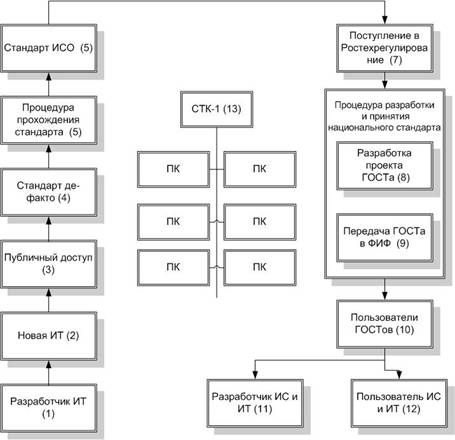

Принятая в настоящее время процедура создания ГОСТов, гармонизированных с международными стандартами, показана на рис. 1

Новая информационная технология рождается в исследовательской лаборатории (НИИ, ВУЗе, фирме) (блоки 1 и 2), пройдя ряд стадий, становится стандартом де-факто (блок 4) и после рассмотрения в соответствующем техническом комитете становится международным стандартом (блок 6) (рис1). Эта процедура занимает около двух лет. После этого данный стандарт попадает в Ростехрегулирование, выступающее в качестве члена ISO (блок 7). Для того чтобы стать ГОСТом согласно существующему положению стандарт должен пройти сложную и дорогостоящую процедуру (см. ), включающую 18 этапов и занимающую около двух лет. Таким образом, с момента появления новой ИТ до момента появления соответствующего ГОСТа проходит не менее 4 лет, и только после этого ГОСТ становится доступным отечественным пользователям – разработчикам и пользователям информационных систем и технологий (блоки 10-12). Учитывая, что новые ИТ появляются очень часто, к моменту выхода ГОСТа технология может стать неактуальной. Сроки пересмотра международных стандартов составляют около 5 лет. Таким образом, существующий порядок принятия ГОСТов, гармонизированных с международными стандартами, можно отнести к «запланированному отставанию».

Ситуация усугубляется тем, что российские специалисты очень слабо участвуют в работе технических комитетов, подкомитетов и рабочих групп.

Это связано в первую очередь с отсутствием финансирования, а также с отсутствием квалифицированных специалистов, которые должны обладать сочетанием трех качеств:

владение глубокими знаниями в данной предметной области;

совершенное владение языком оригинала;

владение методологией стандартизации.

Рис. 1. Принятая процедура создания международных стандартов и гармонизированных с ними отечественных стандартов (ПК– подкомитет, ФИФ – Федеральный информационный фонд).

К таким приоритетам следует, в первую очередь, отнести национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное жильё» и «Сельское хозяйство». К эти приоритетам следует также отнести Стратегию построения информационного общества и Административную реформу, часть задач которых уже реализуется в рамках ФЦП «Электронная Россия», и для решения которых предназначен ОГИЦ.

Рис.3.

Методика создания русскоязычных

стандартов

Рис.3.

Методика создания русскоязычных

стандартов

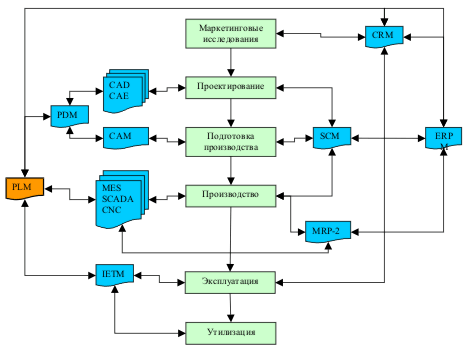

Сущность CALS – технологии.

CALS-технологии (англ. Continuous Acquisition and Life cycle Support — непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла) — современный подход к проектированию и производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, заключающийся в использовании компьютерной техники и современных информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия, обеспечивающая единообразные способы управления процессами и взаимодействия всех участников этого цикла: заказчиков продукции, поставщиков/производителей продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала, реализованная в соответствии с требованиями системы международных стандартов, регламентирующих правила указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена данными.

В широком смысле слова CALS - это методология создания единого информационного пространства промышленной продукции, обеспечивающего взаимодействие всех промышленных автоматизированных систем (АС). В этом смысле предметом CALS являются методы и средства как взаимодействия разных АС и их подсистем, так и сами АС с учетом всех видов их обеспечения. Практически синонимом CALS в этом смысле становится термин PLM (Product Lifecycle Management), широко используемый в последнее время ведущими производителями АС.

При реализации целей и задач CALS необходимо соблюдать следующие основные принципы:

информационная поддержка всех этапов ЖЦИ;

единство представления и интерпретации данных в процессах информационного обмена между АС и их подсистемами, что обусловливает разработку онтологий приложений и соответствующих языков представления данных;

доступность информации для всех участников ЖЦИ в любое время и в любом месте, что обусловливает применение современных телекоммуникационных технологий;

унификация и стандартизация средств взаимодействия АС и их подсистем;

поддержка процедур совмещенного (параллельного) проектирования изделий.

ИПИ (информационная поддержка процессов жизненного цикла изделий) — русскоязычный аналог понятия CALS.

Цель применения CALS-технологий - повышение эффективности деятельности участников создания, производства и пользования продуктом.

Все программные продукты, используемые в CALS-технологиях, можно разделить на две большие группы:

программные продукты, используемые для создания и преобразования информации об изделиях, производственной среде и производственных процессах, применение которых не зависит от реализации CALS-технологий;

программные продукты, применение которых непосредственно связано с CALS-технологиями и требованиями соответствующих стандартов.

К первой группе относятся программные продукты, традиционно применяемые на предприятиях различных отраслей промышленности и предназначенные для автоматизации различных информационных и производственных процессов и процедур. К этой группе принадлежат следующие программные средства и системы:

подготовки текстовой и табличной документации различного назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы и т. д. - офисные системы);

автоматизации инженерных расчетов и эскизного проектирования (САЕ-системы);

автоматизации конструирования и изготовления рабочей конструкторской документации (CAD-системы);

автоматизации технологической подготовки производства (САМ-системы);

автоматизации планирования производства и управления процессами изготовления изделий, запасами, производственными ресурсами, транспортом и т. д. (системы MRP/ERP);

идентификации и аутентификации информации (средства ЭЦП).

На рынке программных средств перечисленные выше группы программных продуктов представлены достаточно широко.

Ко второй группе принадлежат программные средства и системы:

управления данными об изделии и его конфигурации (системы PDM - Product Data Management);

управления проектами (Project Management);

управления потоками заданий при создании и изменении технической документации (системы WF - Work Flow);

обеспечения информационной поддержки изделий на постпроизводственных стадиях ЖЦ;

функционального моделирования, анализа и реинжиниринга бизнес-процессов.

Применение CALS-технологий позволяет существенно сократить объёмы проектных работ, так как описания многих составных частей оборудования, машин и систем, проектировавшихся ранее, хранятся в унифицированных форматах данных сетевых серверов, доступных любому пользователю технологий CALS. Существенно облегчается решение проблем ремонтопригодности, интеграции продукции в различного рода системы и среды, адаптации к меняющимся условиям эксплуатации, специализации проектных организаций и т. п. Предполагается, что успех на рынке сложной технической продукции будет немыслим вне технологий CALS.

Построение открытых распределённых автоматизированных систем для проектирования и управления в промышленности составляет основу современных CALS-технологий. Главная проблема их построения — обеспечение единообразного описания и интерпретации данных, независимо от места и времени их получения в общей системе, имеющей масштабы вплоть до глобальных. Структура проектной, технологической и эксплуатационной документации, языки её представления должны быть стандартизированными. Тогда становится реальной успешная работа над общим проектом разных коллективов, разделённых во времени и пространстве и использующих разные CAD/CAM/CAE-системы.

Система автоматизированного проектирования, САПР — автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования[1], представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности.[ Основная цель создания САПР — повышение эффективности труда инженеров, включая:

сокращения трудоёмкости проектирования и планирования;

сокращения сроков проектирования;

сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию;

повышения качества и технико-экономического уровня результатов проектирования;

сокращения затрат на натурное моделирование и испытания.

Достижение целей создания САПР обеспечивается путем:

автоматизации оформления документации;

информационной поддержки и автоматизации принятия решений;

использования технологий параллельного проектирования;

унификации проектных решений и процессов проектирования;

повторного использования проектных решений, данных и наработок;

стратегического проектирования;

замены натурных испытаний и макетирования математическим моделированием;

повышения качества управления проектированием;

применения методов вариантного проектирования и оптимизации.

CAM (англ. Computer-aided manufacturing) — подготовка технологического процесса производства изделий, ориентированная на использование ЭВМ. Под термином понимаются как сам процесс компьютеризированной подготовки производства, так и программно-вычислительные комплексы, используемые инженерами-технологами. Русским аналогом термина является АСТПП — автоматизированная система технологической подготовки производства. Фактически же технологическая подготовка сводится к автоматизации программирования оборудования с ЧПУ (2- осевые лазерные станки), (3- и 5-осевые фрезерные станки с ЧПУ; токарные станки, обрабатывающие центры; автоматы продольного точения и токарно-фрезерной обработки; ювелирная и объёмная гравировка).

CAE (англ. Computer-aided engineering) — общее название для программ или программных пакетов, предназначенных для инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов. Расчётная часть пакетов чаще всего основана на численных методах решения дифференциальных уравнений CAE-системы — это разнообразные программные продукты, позволяющие при помощи расчётных методов (метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод конечных объёмов) оценить, как поведёт себя компьютерная модель изделия в реальных условиях эксплуатации. Помогают убедиться в работоспособности изделия, без привлечения больших затрат времени и средств.

Одна и та же конструкторская документация может быть использована многократно в разных проектах, а одна и та же технологическая документация — адаптирована к разным производственным условиям, что позволяет существенно сократить и удешевить общий цикл проектирования и производства. Кроме того, упрощается эксплуатация систем.

Управление данными в едином информационном пространстве на протяжении всех этапов жизненного цикла изделий возлагается на систему PLM (Product Lifecycle Management). Под PLM понимают процесс управления информацией об изделии на протяжении всего его жизненного цикла. Отметим, что понятие PLM-система трактуется двояко: либо как интегрированная совокупность автоматизированных систем CAE/CAD/CAM/PDM и ERP/CRM/SCM, либо как совокупность только средств информационной поддержки изделия и интегрирования автоматизированных систем предприятия, что практически совпадает с определением понятия CALS.

Характерная особенность PLM - возможность поддержки взаимодействия различных автоматизированных систем многих предприятий, т.е. технологии PLM являются основой, интегрирующей информационное пространство, в котором функционируют САПР, ERP, PDM, SCM, CRM и другие автоматизированные системы многих предприятий.

Реализация CALS технологий в практическом плане предполагает организацию единого информационного пространства (Интегрированной информационной среды), объединяющего автоматизированные системы, предназначенные как для эффективного решения задач инженерной деятельности, так и для планирования и управления производством и ресурсами предприятия.

Интегрированная информационная среда представляет собой совокупность распределенных баз данных, в которой действуют единые, стандартные правила хранения, обновления, поиска и передачи информации, через которую осуществляется безбумажное информационное взаимодействие между всеми участниками жизненного цикла изделия. При этом однажды созданная информация хранится в интегрированной информационной среде, не дублируется, не требует каких-либо перекодировок в процессе обмена, сохраняет актуальность и целостность.

Жизненный цикл изделия (ЖЦИ) - перечень этапов, через которые проходит изделие за весь период своего существования. Включает этапы маркетинговых исследований, концептуального проектирования дизайна изделия, конструкторской и технологической подготовки производства, изготовления, обслуживания, утилизации и т. п. В основном, применяется по отношению к сложной наукоемкой продукции высокотехнологичных предприятий в рамках CALS-технологий.

Рассмотрим содержание основных этапов ЖЦИ для изделий.

Маркетинговые исследования

Цель маркетинговых исследований - анализ состояния рынка, прогноз спроса на планируемые изделия и развития их технических характеристик. На данном этапе жизненного цикла находит применение система CRM (Customer Requirement Management - Управление взаимоотношениями с заказчиками).

Проектирование

На этом этапе формируется объемная геометрическая модель машиностроительного изделия или, так называемая, мастер - модель, которая будет играть определяющую роль на многих последующих этапах. На этом этапе выполняются различные виды инженерного анализа.

Одним из наиболее важных этапов является этап проектирования. Автоматизация проектирования осуществляется САПР (Системами автоматизированного проектирования). В САПР машиностроительных отраслей промышленности принято выделять системы функционального (системы расчетов и инженерного анализа - системы CAE (Computer Aided Engineering)), конструкторского (системы CAD (Computer Aided Design)) и технологического проектирования (системы CAM (Computer Aided Manufacturing)).

На сегодняшний день все существующее программное обеспечение автоматизированного конструирования принято классифицировать по функциональной полноте. По этому признаку оно делится условно на три уровня. К нижнему уровню относятся программы, реализующие 2D модели в виде чертежей и эскизов. Например, CADMECH и CADMECH LT на базе AutoCAD и AutoCAD LT2000 (Интермех) T-Flex CAD LT (Топ Системы), КОМПАС 5 (Аскон) и др.

На среднем - располагаются программные комплексы, которые позволяют создать 3-х мерную геометрическую модель сравнительно несложного изделия, в основном, методом твердотельного моделирования. К числу этих программных комплексов можно отнести: AutoCAD 2000 и AMD (AutoDesk), Solid Works (Solid Works), Solid Edge (Unigraphics Solutions) и др. Программные системы сквозного проектирования и производства расположены на верхнем уровне. Среди них можно выделить: CATIA5 (Dassault Systemes), EUCLID3 (EADS Matra Datavision), UNIGRAPHICS (Unigraphics Solutions), Pro/ENGINEER и CADDS5 (PTC).

Ведущими CAE-системам в настоящее время являются ABAQUS, ANSYS, COSMOS/M, LS-DYNA, MSC.ADAMS, MSC.NASTRAN.

Подготовка производства

Назначение этого этапа сводится к решению следующих основных задач:

разработка технологий изготовления изделия, электродов, пресс-форм и штампов на основе их геометрических моделей, полученных на этапе проектирования;

подготовка программ для станков с ЧПУ по спроектированным технологиям;

контроль качества работы управляющих программ для станков с ЧПУ;

При выполнении различных видов механообработки используется общая база данных для поддержки связи между геометрической моделью обрабатываемой детали и управляющей программой для станка с ЧПУ, где проходы инструмента создаются по геометрии модели. Изменение геометрии отражаются в управляющей программе. Траектория движения инструмента создается интерактивно по поверхности модели изделия, обеспечивая технологов возможностью визуально наблюдать на мониторе имитацию процесса удаления стружки, контролировать зарезы и быстро вносить изменения в циклы обработки.

Подготовка программ для всех видов оборудования с ЧПУ выполняется автоматически, когда выбран станок и указан тип процессора, установленный на данный станок (например, CNC). Основными CAM-системами являются EdgeCAM, PowerMill, Mastercam.

В совокупности и при условии организации обмена информацией между системами CAD/CAM/CAE получаем систему сквозного проектирования изделия

Другим важным аспектом является организация коллективной работы специалистов в составе рабочих групп в интерактивном режиме (дизайнеров, конструкторов, прочнистов, технологов и т.д.). На смену последовательному сквозному проектированию приходит параллельное проектирование и технологическая подготовка производства, так как благодаря такой организации труда достигается наивысшая производительность и существенно сокращается время разработки изделия. В этих условиях становятся актуальными вопросы организации обмена информацией.

Для решения проблем совместного функционирования компонентов САПР различного назначения, координации работы систем CAD/CAM/CAE, управления проектными данными и проектированием разрабатываются системы, получившие название систем управления проектными данными PDM (Product Data Management). Системы PDM либо входят в состав модулей конкретной САПР, либо имеют самостоятельное значение и могут работать совместно с разными САПР.

Производство

На большинстве этапов жизненного цикла, начиная с определения предприятий-поставщиков исходных материалов и компонентов и кончая реализацией продукции, требуются услуги системы управления цепочками поставок - Supply Chain Management (SCM)+ WMS. Цепь поставок обычно определяют как совокупность стадий увеличения добавленной стоимости продукции при ее движении от компаний-поставщиков к компаниям-потребителям.

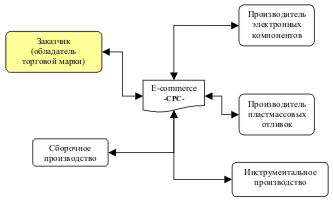

В последнее время усилия многих компаний, производящих программно-аппаратные средства автоматизированных систем, направлены на создание систем электронного бизнеса (E-commerce). Координация работы многих предприятий-партнеров с использованием технологий Intrenet возлагается на системы E-commerce, называемые системами управления данными в интегрированном информационном пространстве CPC (Collaborative Product Commerce).

Организованная удаленная работа различных предприятий над одним продуктом образует виртуальное предприятие.

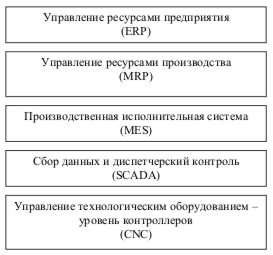

Управление в промышленности, как и в любых сложных системах, имеет иерархическую структуру. В общей структуре управления выделяют несколько иерархических уровней, показанных на рис. 3. Автоматизация управления на различных уровнях реализуется с помощью автоматизированных систем управления (АСУ).

Рис.

3. Общая структура управления

Рис.

3. Общая структура управления

Информационная поддержка этапа производства продукции осуществляется автоматизированными системами управления предприятием (АСУП) и автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП).

К АСУП относятся системы планирования и управления предприятием ERP (Enterprise Resource Planning), планирования производства и требований к материалам MRP-2 (Manufacturing Requirement Planning) и системы SCM. Наиболее развитые системы ERP выполняют различные бизнес-функции, связанные с планированием производства, закупками, сбытом продукции, анализом перспектив маркетинга, управлением финансами, персоналом, складским хозяйством, учетом основных фондов и т.п. Системы MRP-2 ориентированы, главным образом, на бизнес-функции, непосредственно связанные с производством. В некоторых случаях системы SCM и MRP-2 входят как подсистемы в ERP, в последнее время их чаще рассматривают как самостоятельные системы.

В состав АСУТП входит система SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), выполняющая диспетчерские функции (сбор и обработка данных о состоянии оборудования и технологических процессов) и помогающая разрабатывать ПО для встроенного оборудования. Для непосредственного программного управления технологическим оборудованием используют системы CNC (Computer Numerical Control) на базе контроллеров (специализированных компьютеров, называемых промышленными), которые встроены в технологическое оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ). Системы CNC называют также встроенными компьютерными системами.

Эксплуатация, обслуживание, утилизация

Понятие Единого Информационного Пространства (ЕИП) является ключевым понятием CALS-технологий. Потребитель является полноправным участником ЖЦИ на этапе эксплуатации изделия и ему необходимо обеспечить доступ в ЕИП. Однако использование для этих целей PDM-системы нецелесообразно в силу ее большой стоимости и значительного срока внедрения и освоения. Учитывая это, а также то, что потребителю необходимы только эксплуатационные данные об изделии, в качестве средства доступа к ЕИП он будет использовать не PDM-систему, а интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР, IETM (Interactive Electronic Technical Manuals)).

Конкретизация задач ИЭТР представлена следующим списком:

обеспечение пользователя справочным материалом об устройстве и принципах работы изделия;

обучение пользователя правилам эксплуатации, обслуживания и ремонта изделия;

обеспечение пользователя справочными материалами, необходимыми для эксплуатации изделия, выполнения регламентных работ и ремонта изделия;

обеспечение пользователя информацией о технологии выполнения операций с изделием, потребности в необходимых инструментах и материалах, о количестве и квалификации персонала;

диагностика состояния оборудования и поиска неисправностей;

подготовка и реализация автоматизированного заказа материалов и запасных частей;

планирование и учет проведения регламентных работ;

обмен данными между потребителем и поставщиком.

В настоящее время наиболее известными PDM-системами являются ENOVIA и SmarTeam (Dessault Systemes), Teamcenter (Unigraphics Solutions), Windchill (PTC), mySAP PLM (SAP), BaanPDM (BAAN) и российские системы Лоцман: PLM (Аскон), PDM StepSuite (НПО "Прикладная логистика"), Party Plus (Лоция Софт). Основные разработчики САПР в машиностроении считают целесообразным предлагать комплексные системы PLM, в состав которых входят как модули CAD/CAM/CAE, так и PDM.

Список сокращений

CALS (Continious Acquisition and Life-Cycle Support) - 1) Информационная поддержка изделия на всех этапах жизненного цикла, 2) Непрерывные поставки и поддержка жизненного цикла изделия.

PLM (Product Lifecycle Management) - управление жизненным циклом изделия.

CRM (Customer Relationships Management) - управление взаимоотношениями с заказчиками.

CAD (Computer Aided Design) - система автоматизированного проектирования.

CAM (Computer Aided Manufacturing) - система автоматизированного производства.

CAE (Computer Aided Engineering) - автоматизированное конструирование.

PDM (Product Data Management) - система управления проектными данными.

SCM (Supply Chain Management) - система управления цепочками поставок.

CPC (Collaborative Product Commerce) - система управления данными в интегрированном информационном пространстве.

ERP (Enterprise Resource Planning) - система планирования и управления ресурсами предприятия.

MRP (Manufacturing Requirement Planning) - система планирования производства и требований к материалам.

MES (Manufacturing Execution Systems) - производственная исполнительная система.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) - диспетчерское управление и сбор данных.

CNC (Computer Numerical Control) - компьютерное числовое программное управление.

IETM (Interactive Electronic Technical Manuals) - интерактивные электронные технические руководства.

Классификация компьютерных архитектур.

Архитектура вычислительной машины (Архитектура ЭВМ, англ. Computer architecture) — концептуальная структура вычислительной машины, определяющая проведение обработки информации и включающая методы преобразования информации в данные и принципы взаимодействия технических средств и программного обеспечения.

В настоящее время наибольшее распространение в ЭВМ получили 2 типа архитектуры: принстонская (фон Неймана) и гарвардская. Обе они выделяют 2 основных узла ЭВМ: центральный процессор и память компьютера. Различие заключается в структуре памяти: в принстонской архитектуре программы и данные хранятся в одном массиве памяти и передаются в процессор по одному каналу, тогда как гарвардская архитектура предусматривает отдельные хранилища и потоки передачи для команд и данных.

По количеству центральных процессоров: однопроцессорные, многопроцессорные, суперскалярные;

Таксономия (Классификация) Флинна (англ. Flynn's taxonomy) — общая классификация архитектур ЭВМ по признакам наличия параллелизма в потоках команд и данных. Была предложена в 1970-е годы Майклом Флинном. Все разнообразие архитектур ЭВМ в этой таксономии Флинна сводится к четырём классам:

ОКОД — Вычислительная система с одиночным потоком команд и одиночным потоком данных (SISD, Single Instruction stream over a Single Data stream).

ОКМД — Вычислительная система с одиночным потоком команд и множественным потоком данных (SIMD, Single Instruction, Multiple Data).

МКОД — Вычислительная система со множественным потоком команд и одиночным потоком данных (MISD, Multiple Instruction Single Data).

МКМД — Вычислительная система со множественным потоком команд и множественным потоком данных (MIMD, Multiple Instruction Multiple Data).

Типичными представителями SIMD являются векторные архитектуры. К классу MISD ряд исследователей относит конвейерные ЭВМ, однако это не нашло окончательного признания, поэтому можно считать, что реальных систем — представителей данного класса не существует. Класс MIMD включает в себя многопроцессорные системы, где процессоры обрабатывают множественные потоки данных.

Кластерная технология в решении «больших» задач.

Кластер — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс.

Кластер — это разновидность параллельной или распределённой системы, которая:

состоит из нескольких связанных между собой компьютеров;

используется как единый, унифицированный компьютерный ресурс».

Кластер — совокупность однородных элементов, идентичных объектов, образующих группу единиц.

Классификация кластеров

Обычно различают следующие основные виды кластеров:

отказоустойчивые кластеры (High-availability clusters, HA, кластеры высокой доступности)

кластеры с балансировкой нагрузки (Load balancing clusters)

вычислительные кластеры (Computing clusters)

grid-системы (форма распределённых вычислений, в которой «виртуальный суперкомпьютер» представлен в виде кластера соединённых с помощью сети, слабосвязанных компьютеров, работающих вместе для выполнения огромного количества заданий (операций, работ).)

Кластеры высокой доступности

Обозначаются аббревиатурой HA (англ. High Availability — высокая доступность). Создаются для обеспечения высокой доступности сервиса, предоставляемого кластером. Избыточное число узлов, входящих в кластер, гарантирует предоставление сервиса в случае отказа одного или нескольких серверов. Типичное число узлов — два, это минимальное количество, приводящее к повышению доступности. Создано множество программных решений для построения такого рода кластеров.

Кластеры распределения нагрузки

Принцип их действия строится на распределении запросов через один или несколько входных узлов, которые перенаправляют их на обработку в остальные, вычислительные узлы. Первоначальная цель такого кластера — производительность, однако, в них часто используются также и методы, повышающие надёжность. Подобные конструкции называются серверными фермами. Программное обеспечение (ПО) может быть как коммерческим (OpenVMS, MOSIX, Platform LSF HPC, Solaris Cluster Moab Cluster Suite, Maui Cluster Scheduler), так и бесплатным (Sun Grid Engine, Linux Virtual Server).

Вычислительные кластеры

Кластеры используются в вычислительных целях, в частности в научных исследованиях. Для вычислительных кластеров существенными показателями являются высокая производительность процессора в операциях над числами с плавающей точкой (flops) и низкая латентность объединяющей сети, и менее существенными — скорость операций ввода-вывода, которая в большей степени важна для баз данных и web-сервисов. Вычислительные кластеры позволяют уменьшить время расчетов, по сравнению с одиночным компьютером, разбивая задание на параллельно выполняющиеся ветки, которые обмениваются данными по связывающей сети. Специально выделяют высокопроизводительные кластеры (Обозначаются англ. аббревиатурой HPC Cluster — High-performance computing cluster).

Системы распределенных вычислений (grid)

Такие системы не принято считать кластерами, но их принципы в значительной степени сходны с кластерной технологией. Их также называют grid-системами. Главное отличие — низкая доступность каждого узла, то есть невозможность гарантировать его работу в заданный момент времени (узлы подключаются и отключаются в процессе работы), поэтому задача должна быть разбита на ряд независимых друг от друга процессов. Такая система, в отличие от кластеров, не похожа на единый компьютер, а служит упрощённым средством распределения вычислений. Нестабильность конфигурации, в таком случае, компенсируется больши́м числом узлов.

Кластер серверов, организуемых программно

Кластер серверов (в информационных технологиях) — группа серверов, объединённых логически, способных обрабатывать идентичные запросы и использующихся как единый ресурс. Чаще всего серверы группируются посредством локальной сети. Группа серверов обладает большей надежностью и большей производительностью, чем один сервер. Объединение серверов в один ресурс происходит на уровне программных протоколов.

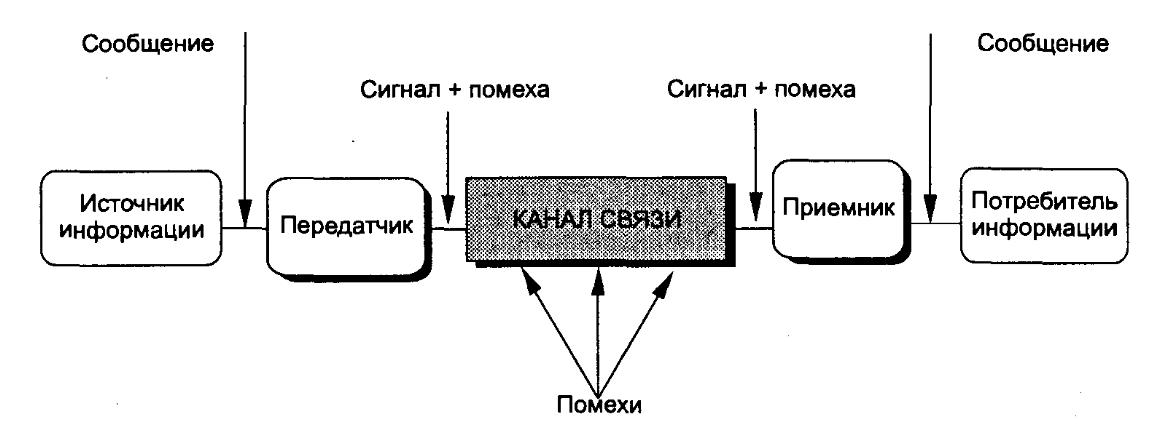

Структура системы передачи информации. Основные качественные показатели

Совокупность средств, служащих для передачи информации, называют системой передачи информации (СП).

На рис. 1 представлена обобщенная блок-схема автоматизированной системы

передачи информации.

Рис. 1. Блок схема автоматизированной системы передачи информации

Источник и потребитель информации непосредственно в СП не входят — они являются абонентами системы передачи. Абонентами могут быть компьютеры, маршрутизаторы ЛВС, системы хранения информации, телефонные аппараты, различного рода датчики и исполнительные устройства, а также люди.

В составе структуры СП можно выделить:

• канал передачи (канал связи — КС);

• передатчик информации;

• приемник информации.

Передатчик служит для преобразования полученного от абонента сообщения в сигнал, передаваемый по каналу связи, приемник — для обратного преобразования сигнала в сообщение, поступающее абоненту.

В идеальном случае при передаче должно быть однозначное соответствие между передаваемым и получаемым сообщениями. Однако под действием помех, возникающих в канале связи, в приемнике и передатчике, это соответствие может быть искажено, и тогда говорят о недостоверной передаче информации.

Основными качественными показателями системы передачи информации являются:

• пропускная способность,

• достоверность,

• надежность работы.

Пропускная способность системы (канала) передачи информации — наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени. Пропускная способность системы определяется физическими свойствами канала связи и сигнала. От пропускной способности канала зависит максимально возможная скорость передачи данных по этому каналу.

Линии и каналы связи. Классификация каналов связи.

Линии связи или линии передачи данных - это промежуточная аппаратура и физическая среда, по которой передаются информационные сигналы (данные). В одной линии связи можно образовать несколько каналов связи (виртуальных или логических каналов), например путем частотного или временного разделения каналов. Канал связи - это средство односторонней передачи данных. Если линия связи монопольно используется каналом связи, то в этом случае линию связи называют каналом связи. Канал передачи данных - это средства двухстороннего обмена данными, которые включают в себя линии связи и аппаратуру передачи (приема) данных. Каналы передачи данных связывают между собой источники информации и приемники информации. Классификация каналов связи (КС) показана на рис. 2. По физической природе ЛС и КС на их основе делятся на:

• механические — используются для передачи материальных носителей информации;

• акустические — переносят звуковой сигнал;

• оптические — передают световой сигнал;

• электрические — передают электрический сигнал.

Электрические и оптические КС могут быть:

• проводными, где для передачи сигналов служат проводниковые линии связи

(электрические провода, кабели, световоды и т. д.);

• беспроводными (радиоканалы, инфракрасные каналы и т. д.), использующими для передачи сигналов электромагнитные волны, распространяющиеся по эфиру.

По форме представления передаваемой информации КС делятся на:

• аналоговые — по аналоговым каналам передается информация, представленная в непрерывной форме, то есть в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины;

• цифровые — по цифровым каналам пересылается информация, представленная в виде цифровых (дискретных, импульсных) сигналов той или иной физической природы.

В зависимости от возможных направлений передачи информации различают:

• симплексные КС, позволяющие передавать информацию только в одном направлении;

• полудуплексные КС, обеспечивающие попеременную передачу информации в прямом и в обратном направлениях;

• дуплексные КС, позволяющие вести передачу информации одновременно и в прямом, и в обратном направлениях.

Каналы связи могут быть, наконец:

• коммутируемыми;

• некоммутируемыми.

Коммутируемые каналы создаются из отдельных участков (сегментов) только на время передачи по ним информации; по окончании сеанса связи такой канал ликвидируется (разрывается).

Некоммутируемые (выделенные) каналы организуются на длительное время и имеют постоянные характеристики по длине, пропускной способности, помехозащищенности.

По пропускной способности их можно разделить на:

• низкоскоростные КС, скорость передачи информации в которых составляет от 50 до 200 бит/с; это телеграфные КС, как коммутируемые (абонентский телеграф), так и некоммутируемые;

• среднескоростные КС, например аналоговые (телефонные) КС; скорость передачи в них от 300 до 9600 бит/с, а в новых стандартах v90-v.92 Международного консультативного комитета по телеграфии и телефонии (МККТТ) и до 56 000 бит/с;

• высокоскоростные (широкополосные) КС, обеспечивающие скорость передачи информации выше 56 000 бит/с.

Для построения компьютерных сетей применяются линии связи, использующие различную физическую среду. В качестве физической среды в коммуникациях используются: металлы (в основном медь), сверхпрозрачное стекло (кварц) или пластик и эфир.

По виду передачи информации все современные системы электросвязи условно классифицируются на предназначенные для передачи звука, видео, текста.

В зависимости от среды передачи выделяют электрическую, оптическую и радио- связь.

В зависимости от назначения сообщений виды электросвязи могут быть квалифицированы на предназначенные для передачи информации индивидуального и массового характера. Также, по временным параметрам виды электросвязи могут быть предназначены для работы в реальном времени или осуществляющие отложенную доставку сообщений.

Основными первичными сигналами электросвязи являются: телефонный, звукового вещания, факсимильный, телевизионный, телеграфный, передачи данных.

В зависимости от физической среды передачи данных:

проводные линии связи без изолирующих и экранирующих оплеток;

кабельные, где для передачи сигналов используются такие линии связи как кабели "витая пара", коаксиальные кабели или оптоволоконные кабели;

беспроводные (радиоканалы наземной и спутниковой связи), использующие для передачи сигналов электромагнитные волны, которые распространяются по эфиру.

Проводные линии связи

Проводные (воздушные) линии связи используются для передачи телефонных и телеграфных сигналом, а также для передачи компьютерных данных. Эти линии связи применяются в качестве магистральных линий связи. По проводным линиям связи могут быть организованы аналоговые и цифровые каналы передачи данных. Скорость передачи по проводным линиям "простой старой телефонной линии" (POST - Primitive Old Telephone System) является очень низкой. Кроме того, к недостаткам этих линий относятся помехозащищенность и возможность простого несанкционированного подключения к сети.

Кабельные каналы связи

Кабельные линии связи имеют довольно сложную структуру. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции. В компьютерных сетях используются три типа кабелей.

Витая пара (twisted pair) — кабель связи, который представляет собой витую пару медных проводов (или несколько пар проводов), заключенных в экранированную оболочку. Существует два типа этого кабеля: неэкранированная витая пара UTP и экранированная витая пара STP. Характерным для этого кабеля является простота монтажа. Данный кабель является самым дешевым и распространенным видом связи, который нашел широкое применение в самых распространенных локальных сетях с архитектурой Ethernet, построенных по топологии типа “звезда”. Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи соединителя RJ45. Кабель используется для передачи данных на скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. Витая пара обычно используется для связи на расстояние не более нескольких сот метров. К недостаткам кабеля "витая пара" можно отнести возможность простого несанкционированного подключения к сети.

Коаксиальный кабель (coaxial cable) - это кабель с центральным медным проводом, который окружен слоем изолирующего материала для того, чтобы отделить центральный проводник от внешнего проводящего экрана (медной оплетки или слой алюминиевой фольги). Внешний проводящий экран кабеля покрывается изоляцией. Стоимость коаксиального кабеля выше стоимости витой пары и выполнение монтажа сети сложнее, чем витой парой. Коаксиальный кабель применяется, например, в локальных сетях с архитектурой Ethernet, построенных по топологии типа “общая шина”. Коаксиальный кабель более помехозащищенный, чем витая пара и снижает собственное излучение. Пропускная способность – 50-100 Мбит/с. Допустимая длина линии связи – несколько километров. Несанкционированное подключение к коаксиальному кабелю сложнее, чем к витой паре.

Кабельные оптоволоконные каналы связи. Оптоволоконный кабель (fiber optic) – это оптическое волокно на кремниевой или пластмассовой основе, заключенное в материал с низким коэффициентом преломления света, который закрыт внешней оболочкой.

Оптическое волокно передает сигналы только в одном направлении, поэтому кабель состоит из двух волокон. На передающем конце оптоволоконного кабеля требуется преобразование электрического сигнала в световой, а на приемном конце обратное преобразование. Основное преимущество этого типа кабеля – чрезвычайно высокий уровень помехозащищенности и отсутствие излучения. Несанкционированное подключение очень сложно. Скорость передачи данных 3Гбит/c. Основные недостатки оптоволоконного кабеля – это сложность его монтажа, небольшая механическая прочность и чувствительность к ионизирующим излучениям.

Беспроводные (радиоканалы наземной и спутниковой связи) каналы связи

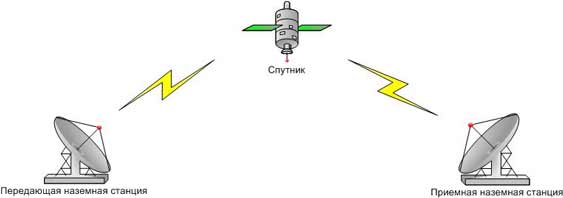

Радиоканалы наземной (радиорелейной и сотовой) и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн и относятся к технологии беспроводной передачи данных.

Радиорелейные каналы связи. Радиорелейные каналы связи состоят из последовательности станций, являющихся ретрансляторами. Связь осуществляется в пределах прямой видимости, дальности между соседними станциями - до 50 км. Цифровые радиорелейные линии связи (ЦРРС) применяются в качестве региональных и местных систем связи и передачи данных, а также для связи между базовыми станциями сотовой связи.

Спутниковые каналы связи. В спутниковых системах используются антенны СВЧ-диапазона частот для приема радиосигналов от наземных станций и ретрансляции этих сигналов обратно на наземные станции. В спутниковых сетях используются три основных типа спутников, которые находятся на геостационарных орбитах, средних или низких орбитах. Спутники запускаются, как правило, группами. Разнесенные друг от друга они могут обеспечить охват почти всей поверхности Земли. Работа спутникового канала передачи данных представлена на рисунке

Целесообразнее использовать спутниковую связь для организации канала связи между станциями, расположенными на очень больших расстояниях, и возможности обслуживания абонентов в самых труднодоступных точках. Пропускная способность высокая – несколько десятков Мбит/c.

Сотовые каналы связи. Радиоканалы сотовой связи строятся по тем же принципам, что и сотовые телефонные сети. Сотовая связь - это беспроводная телекоммуникационная система, состоящая из сети наземных базовых приемо-передающих станций и сотового коммутатора (или центра коммутации мобильной связи). Базовые станции подключаются к центру коммутации, который обеспечивает связь, как между базовыми станциями, так и с другими телефонными сетями и с глобальной сетью Интернет. По выполняемым функциям центр коммутации аналогичен обычной АТС проводной связи. LMDS (Local Multipoint Distribution System) - это стандарт сотовых сетей беспроводной передачи информации для фиксированных абонентов. Система строится по сотовому принципу, одна базовая станция позволяет охватить район радиусом несколько километров (до 10 км) и подключить несколько тысяч абонентов. Сами БС объединяются друг с другом высокоскоростными наземными каналами связи либо радиоканалами. Скорость передачи данных до 45 Мбит/c.

Радиоканалы WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) аналогичны Wi-Fi. WiMAX, в отличие от традиционных технологий радиодоступа, работает и на отраженном сигнале, вне прямой видимости базовой станции. Эксперты считают, что мобильные сети WiMAX открывают гораздо более интересные перспективы для пользователей, чем фиксированный WiMAX, предназначенный для корпоративных заказчиков. Информацию можно передавать на расстояния до 50 км со скоростью до 70 Мбит/с.

Радиоканалы MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System). Эти системы способна обслуживать территорию в радиусе 50—60 км, при этом прямая видимость передатчика оператора является не обязательной. Средняя гарантированная скорость передачи данных составляет 500 Кбит/с — 1 Мбит/с, но можно обеспечить до 56 Мбит/с на один канал.

Радиоканалы для локальных сетей. Стандартом беспроводной связи для локальных сетей является технология Wi-Fi. Wi-Fi обеспечивает подключение в двух режимах: точка-точка (для подключения двух ПК) и инфраструктурное соединение (для подключения несколько ПК к одной точке доступа). Скорость обмена данными до 11 Mбит/с при подключении точка-точка и до 54 Мбит/с при инфраструктурном соединении.

Радиоканалы Bluetooth - это технология передачи данных на короткие расстояния (не более 10 м) и может быть использована для создания домашних сетей. Скорость передачи данных не превышает 1 Мбит/с.

Системы передачи документированной информации

3 категории систем передачи документированной инфо:

Курьер, факс, эл.почта.

Системы электронного документооборота

Модуль ERP – СЭД.

«Информационная система и организация».

Функциональные обязанности ит – директора.

ИТ - директор – это топ-менеджер, участвующий в разработке стратегических решений предприятия и координирующий взаимоотношения ИТ – служб с другими подразделениями.

Лидерские навыки и коммуникативные способности – вот два основных качества, которыми должен обладать современный ИТ – директор, поскольку большинству их них приходится общаться с гораздо большим числом людей в организации, чем любому другому руководителю. Большинство современных руководителей ИТ – служб имеют значительный опыт работы в областях, не связанных с информационными технологиями. Теперь технологии занимают не более половины рабочего времени ИТ- директора, а остальное время посвящено решению проблем бизнеса. Если раньше работа ИТ- директора была направлена на внутреннюю деятельность компании, то работа современных руководителей информационной службы во многом напоминает работу министра иностранных дел.

Исследователи Джеймс Кэш и Кери Пирлсон выделяют пять основных ролей, которые приходится играть ИТ- директору: бизнес-стратег, ИТ – стратег, инициатор перемен, поборник новых технологий, функциональный лидер

1. Задача ИТ- директора как бизнес-стратега заключается в поиске наилучших бизнес-методов при одновременном обеспечении роста выгод и сокращения затрат. Причем усовершенствования должны проводиться быстро, прежде чем неизбежное давление со стороны конкурентов сведет преимущество на нет.

Некоторые компании объединяют обязанности ИТ – директора с другими руководящими функциями для того, чтобы ИТ-директор максимально хорошо ориентировался в бизнес-процессах.

2. В роли ИТ – стратега директор действует как проповедник новых технологий. В частности, он должен четко представлять последние тенденции развития информационных технологий, знать рынок программного обеспечения, участвовать в переговорах с акционерами и поставщиками ИТ.

3. Выступая в роли инициатора перемен, руководитель информационной службы должен уметь перебороть организационное сопротивление переменам, аргументировано убеждая противников, демонстрируя выгоды новых инициатив.

4. ИТ – директор как поборник новых технологий должен помогать организации разумно развертывать технологии. Он может действовать как проповедник новой программы, нового стандарта, разрабатывать программу производственного обучения для ускорения перехода на новую технику, удерживать первоклассных технических специалистов.

5. В роли функционального лидера ИТ – директор выполняет стандартные обязанности руководителя: оценивает, нанимает, продвигает и увольняет персонал; защищает интересы своих сотрудников; планирует проекты и управляет ресурсами

Исходя из того, что основными обязанностями руководителя ИТ - службы является формирование и развитие ИТ – инфраструктуры в строгом соответствии со стратегией и бизнес-целями компании, можно сформулировать следующие требования к ИТ – директору:

Профессионализм и опыт в выборе и оптимальном использовании информационных технологий для обеспечения компании конкурентных преимуществ;

Понимание бизнеса стратегии развития своей организации;

Знание общих принципов управления в своей организации;

Знания и опыт в отрасли, в которой работает компания;

Способность формировать стратегию развития ИТ и управлять ею;

Владение методами управления портфелем ИТ – проектов;

Профессионализм в области управления персоналом;

Коммуникабельность;

Способность взаимодействовать с внешней бизнес-средой;

Способность нанимать, развивать и удерживать высокопрофессиональных ИТ – специалистов;

Способность обеспечить бесперебойную работу службы эксплуатации;

Умение наиболее эффективно использовать аппаратно-программные средства

«Базы данных и базы знаний».

Модели и формы организации данных.

Хранимые в базе данные имеют определенную логическую структуру, т.е описываются некоторой моделью представления данных (моделью данных). Модель данных — это некоторая абстракция, которая, будучи приложима к конкретным данным, позволяет пользователям и разработчикам трактовать их уже как информацию, то есть сведения, содержащие не только данные, но и взаимосвязь между ними.

К числу классических относятся следующие модели данных:

-Иерархическая

-Сетевая

-Реляционная

В последние годы появились и быстро развиваются следующие модели данных:

-Постреляционная

-Многомерная

-Объектно-орентированная

Кроме того, разрабатываются системы, основанные на других моделях данных, расширяющих известные модели: объектно-реляционные, дедуктивно-объектно-ориентированные, семантические, концептуальные и другие. Некоторые из них служат для интеграции баз данных, баз знаний и языков программирования.

Иерархическая модель

В иерархической модели связи между деревьями можно описать с помощью упорядоченного графа (или дерева).

К достоинствам иерархической модели данных относится эффективное использование памяти ЭВМ, достаточно быстрая обработка данных. Иерархическая модель данных удобна для иерархически упорядоченной информации.

Недостатком иерархической модели является её громоздкость для обработки информации со сложными логическими связями, и сложность понимания для обычного пользователя.

На иерархической модели данных основано ограниченное количество СУБД, таких как IMS, PC/FOCUS, Team-Up, Data Edge, и отечественный Ока, ИНЭС и МИРИС.

Типичным представителем (наиболее известным и распространенным) является Information Management System (IMS) фирмы IBM. Первая версия появилась в 1968 г.

Сетевая модель данных позволяет отображать разнообразные взаимосвязи элементов данных в виде произвольного графа. Для описания сетевой модели используется две группы типов: запись и связь. Тип «связь» определяется для двух типов записи: «предок» и «потомок». На формирование связи никаких ограничений не накладывается. Если в иерархических структурах запись - потомок могла иметь только одну запись-предка, то в сетевой модели данных запись –потомок может иметь произвольное число записей –предков.

Достоинством сетевой модели данных является то, что эта модель представляет больше возможностей для образования всевозможных связей между записями.

Недостатком сетевой модели данных является высокая сложность и жесткость БД, построенной на её основе, и сложность для понимания пользователем. Кроме того, трудно проконтролировать целостность связей из-за того, что связи создаются достаточно произвольно.

Системы Бд на основе сетевой модели не получили широкого распространения. Наиболее известными сетевыми СУБД являются : IDMS, Db_VistaIII, СЕТЬ, СЕТОР и КОМПАС

Реляционная модель данных (РМД) предложена сотрудником фирмы IBM Эдгаром Коддом и основывается на понятии отношение (relation).

Наглядной формой представления отношения является привычная для человеческого восприятия двумерная таблица.

Достоинство реляционной модели данных заключается в простоте, понятности и удобстве физической реализации на ЭВМ.

Основными недостатками реляционной модели являются следующие: отсутствие стандартных средств идентификации отдельных записей, а также сложность описания иерархических и сетевых связей.

Примеры зарубежных СУБД: dBase III Plus, dBaseIV (Ashton-Tate), FoxPro, DB2 (IBM), Paradox, VisualFoxPro и Access (MicroSoft), Clarion, Ingres, Oracle

Отечественные: ПАЛЬМА, HyTech.

Методология проектирования баз данных.

Этапы проектирования баз данных связаны с многоуровневой организацией данных. В процессе научных исследований, посвященных тому, как именно должна быть устроена СУБД, предлагались различные способы реализации. Самым жизнеспособным из них оказалась предложенная американским комитетом по стандартизации ANSI (American National Standards Institute) трехуровневая система организации БД.

Здесь, в соответствии с предложениями исследовательской группы по системам управления данными Американского национального института стандартов ANSI/X3/SPARC, а также CODASYL (Conference on Data Systems Languages), выделяется три уровня представления данных:

-внешний уровень (с точки зрения конечного пользователя и прикладного программиста),

-концептуальный уровень (с точки зрения СУБД),

-внутренний уровень (с точки зрения системного программиста).

1.Уровень внешних моделей — самый верхний уровень, где каждая модель имеет свое «видение» данных. Этот уровень определяет точку зрения на БД отдельных приложений. Каждое приложение видит и обрабатывает только те данные, которые необходимы именно этому приложению. Например, система распределения работ использует сведения о квалификации сотрудника, но ее не интересуют сведения об окладе, домашнем адресе и телефоне сотрудника, и наоборот, именно эти сведения используются в подсистеме отдела кадров.

2.Концептуальный уровень — центральное управляющее звено, здесь база данных представлена в наиболее общем виде, который объединяет данные, используемые всеми приложениями, работающими с данной базой данных. Фактически концептуальный уровень отражает обобщенную модель предметной области (объектов реального мира), для которой создавалась база данных. Как любая модель, концептуальная модель отражает только существенные, с точки зрения обработки, особенности объектов реального мира.

3.Физический уровень — собственно данные, расположенные в файлах или в страничных структурах, расположенных на внешних носителях информации.

Эта архитектура позволяет обеспечить логическую (между уровнями 1 и 2) и физическую (между уровнями 2 и 3) независимость при работе с данными. Логическая независимость предполагает возможность изменения одного приложения без корректировки других приложений, работающих с этой же базой данных. Физическая независимость предполагает возможность переноса хранимой информации с одних носителей на другие при сохранении работоспособности всех приложений, работающих с данной базой данных. Это именно то, чего не хватало при использовании файловых систем. Выделение концептуального уровня позволило разработать аппарат централизованного управления базой данных.

Создание базы данных предполагает интеграцию данных, предназначенных для решения нескольких прикладных задач разных пользователей. Соответственно, при интеграции данных должны учитываться требования к данным каждого пользователя, основанные на его представлении о данных и связях между ними. Далее эти требования должны обобщаться в единое представление, которое и будет служить основой для построения единой базы данных

Понятие и технология хранилищ данных.

Хранилище данных (англ. Data Warehouse) — предметно-ориентированная информационная корпоративная база данных, специально разработанная и предназначенная для подготовки отчётов, анализа бизнес-процессов с целью поддержки принятия решений в организации.

Принципы организации хранилища

Проблемно-предметная ориентация. Данные объединяются в категории и хранятся в соответствии с областями, которые они описывают, а не с приложениями, которые они используют.

Интегрированность. Данные объединены так, чтобы они удовлетворяли всем требованиям предприятия в целом, а не единственной функции бизнеса.

Некорректируемость. Данные в хранилище данных не создаются: т.е. поступают из внешних источников, не корректируются и не удаляются.

Зависимость от времени. Данные в хранилище точны и корректны только в том случае, когда они привязаны к некоторому промежутку или моменту времени

Дизайн хранилищ данных

Существуют два архитектурных направления – нормализованные хранилища данных и размерностные хранилища.

В нормализованных хранилищах, данные находятся в предметно ориентированных таблицах третьей нормальной формы. Нормализованные хранилища характеризуются как простые в создании и управлении, недостатки нормализованных хранилищ – большое количество таблиц как следствие нормализации, из-за чего для получения какой-либо информации нужно делать выборку из многих таблиц одновременно, что приводит к ухудшению производительности системы.

Размерностные хранилища используют схему "звезда" или "снежинка". При этом в центре звезды находятся данные (Таблица фактов), а размерности образуют лучи звезды. Различные таблицы фактов совместно используют таблицы размерностей, что значительно облегчает операции объединения данных из нескольких предметных таблиц фактов (Пример – факты продаж и поставок товара). Таблицы данных и соответствующие размерности образуют архитектуру "ШИНА". Размерности часто создаются в третьей нормальной форме (медленно изменяющиеся размерности), для протоколирования изменения в размерностях. Основным достоинством размерностных хранилищ является простота и понятность для разработчиков и пользователей, также, благодаря более эффективному хранению данных и формализованным размерностям, облегчается и ускоряется доступ к данным, особенно при сложных анализах. Основным недостатком является более сложные процедуры подготовки и загрузки данных, а также управление и изменение размерностей данных.

Автором концепции Хранилищ Данных (Data Warehouse) является Б. Инмон, который определил Хранилища Данных как: "предметно-ориентированные, интегрированные, неизменчивые, поддерживающие хронологию наборы данных, организованные для целей поддержки управления", призванные выступать в роли "единого и единственного источника истины", обеспечивающего менеджеров и аналитиков достоверной информацией, необходимой для оперативного анализа и принятия решений.

В основе концепции Хранилищ Данных лежат две основополагающие идеи.

1.Интеграция ранее разъединенных детализированных данных в едином Хранилище Данных, их согласование и, возможно, агрегация:

-исторических архивов;

-данных из традиционных СОД;

-данных из внешних источников.

2.Разделение наборов данных, используемых для операционной обработки, и наборов данных, применяемых для решения задач анализа.

В области информационных технологий всегда существовали два взаимодополняющих друг друга направления развития:

-системы, ориентированные на операционную обработку данных - системы обработки данных (СОД);

-системы, ориентированные на анализ данных - системы поддержки принятия решений (СППР).

Таблица 2. Основные требования к данным в Хранилище Данных.

Предметная ориентированность |

Все данные о некотором предмете (бизнес-объекте) собираются (обычно из множества различных источников), очищаются, согласовываются, дополняются, агрегируются и представляются в единой, удобной для их использования в бизнес-анализе форме. |

Интегрированность |

Все данные о разных бизнес-объектах взаимно согласованы и хранятся в едином общекорпоративном Хранилище. |

Неизменчивость |

Исходные (исторические) данные, после того как они были согласованы, верифицированы и внесены в общекорпоративное Хранилище, остаются неизменными и используются исключительно в режиме чтения. |

Поддержка хронологии |

Данные хронологически структурированы и отражают историю, за достаточный для выполнения задач бизнес-анализа и прогнозирования период времени. |

Моделью данных в ХД служат гиперкубы, т.е. многомерные базы данных, в ячейках которых находятся анализируемые данные. По осям многомерного куба указываются измерители объекта с различных точек зрения.

На пересечении осей измерений находятся данные, количественно характеризующие события, факты, процессы (объемы продаж, остатки товаров на складах, прибыль, затраты и т.д.).

Оси измерений позволяют создавать многомерную модель данных (гиперкуб), над которым можно выполнять следующие операции:

-срез;

-вращение;

-консолидация или детализация.

Функциональность субд.

База данных (БД) – именованная совокупность структурированных данных, отражающая состояние объектов и их взаимосвязь в некоторой предметной области.

Система Управления Базами Данных (СУБД)– комплекс программных и языковых средств, необходимых для

управление данными во внешней памяти (на дисках);

управление данными в оперативной памяти с использованием дискового кэша;

журнализация изменений, резервное копирование и восстановление базы данных после сбоев;

поддержка языков БД (язык определения данных, язык манипулирования данными).

создания БД,

поддержания БД в актуальном состоянии,

организации поиска и

совместного использования БД многими пользователями.

Примеры СУБД:

СУБД для малых и средних БД |

Access, MySQL |

Корпоративные СУБД для управления данными в среднем и крупном бизнесе |

Oracle, Ingres,Sybase,MS SQL Server, Informix,IBM DB2 |

Любая СУБД поддерживает и реализует конкретный вид модели данных. Большая часть СУБД поддерживает реляционную модель

При выборе СУБД оцениваются следующие функциональные возможности и характеристики СУБД:

1. Производительность СУБД

2. Обеспечение целостности данных на уровне базы данных

3. Обеспечение безопасности

4. Работа в многопользовательских средах

5. Импорт-экспорт

6. Доступ к данным посредством языка SQL

7. Возможности запросов и инструментальные средства разработки прикладных программ

1. Производительность СУБД

Производительность СУБД оценивается:

-временем выполнения запросов;

-скоростью поиска информации в неиндексированных полях;

-максимальным числом параллельных обращений к данным в многопользовательском режиме и т.д.

2. Обеспечение целостности данных на уровне базы данных

Эта характеристика подразумевает наличие средств, позволяющих удостовериться, что информация в базе данных всегда остается корректной и полной.

Должны быть установлены правила целостности, и они должны храниться вместе с базой данных и соблюдаться на глобальном уровне.

К средствам обеспечения целостности данных на уровне СУБД относятся:

-встроенные средства для назначения первичного ключа, в том числе средства для работы с типом «Счетчик»;

-средства поддержания ссылочной целостности, которые обеспечивают запись информации о связях таблиц и автоматически пресекают любую операцию, приводящую нарушению ссылочной целостности, и даже реализуют каскадное обновление и удаление информации