- •Геологическое строение и история развития мексиканского залива

- •1.1 Географическое положение

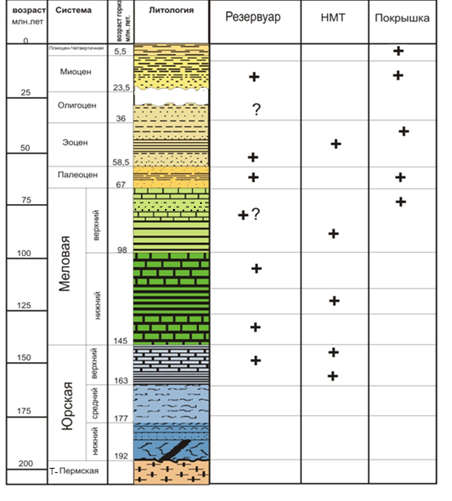

- •Стратиграфия

- •Условные обозначения:

- •1.2. Тектоника

- •1.3. История геологического развития

- •1.4 Нефтегазоносность

- •Условные обозначения:

- •II. Методика отбора проб и их геохимический анализ

- •2.1 Донный пробоотбор

- •2.2 Хроматографический метод исследования газов

- •III. Углеводородные газы и их классификация

- •IV. Типы углеводородных газов в осадках

- •V. Фокусированные зоны разгрузки углеводородов на дне мексиканского залива

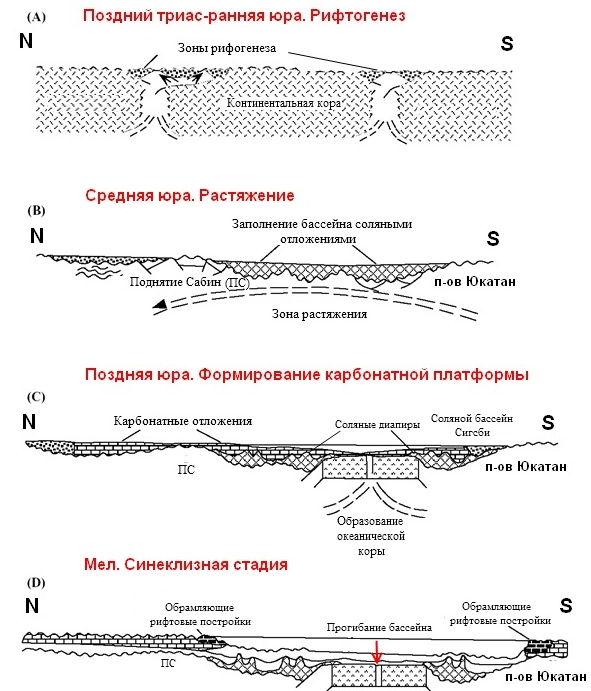

1.3. История геологического развития

Особенность тектонической эволюции Мексиканского залива была дана Р. Баффлером, который предположил, что образование залива произошло в интервале 170— 150 млн. лет т.н. в связи с развитием пассивной окраины Антлантического океана, т.е. в батско-титонское время, в процессе отодвигания Юкатанского континентального блока от южного края Северной Америки. На сегодняшний день эта версия формирования залива является основной среди большинства ученых-геологов (Gore, 1992) (рис. 9).

В истории развития этого района можно выделить 5 этапов, охватывающих период с мезозоя до плейстоцена.

Поздний триас – ранняя юра (рифтовая стадия)

Этот период в геологической истории охаракеризован рассредоточенным рифтогенезом. В это время происходит заложение бассейна.

Средняя юра (пострифтовая стадия)

В это время результате спрединга (растяжения) происходит утонение земной коры, прогибание бассейна. Затрудненное сообщение с раскрывавшейся Атлантикой приводит к застойным условиям, о чем свидетельствует накопление мощной толщи солей

Поздняя юра (формирование карбонатной платформы)

В поздней юре происходит образование глубоководной впадины в центральной части бассейна на только что сформированной океанической коре. В это время в условиях мелководного моря происходит отложение карбонатов, образуется карбонатная платформа. Вместе с этим идет формирование пассивной окраины.

Мел (синеклизная стадия)

С мела происходит значительное погружение бассейна и его заполнение, параллельно с этим активно проявляется соляная тектоника (галокинез). В позднем мелу Мексиканский залив за счет продолжительного погружения сформировался в границах, близких к современным, то есть со срединной глубоководной абиссалью, обрамленной шельфом и довольно широким континентальным склоном. Отложения этого возраста преимущественно карбонатные, с прослоями глубоководных глин.

Кайнозой (инверсионная стадия)

В палеогене северная часть бассейна находилась в зоне влияния ларамийского орогенеза. В это время в обстановке сжатия происходило воздымание горного сооружения Аппалачи, одновременно с этим отложения на воздымающихся блоках подвергались длительной эрозии (вплоть до четвертичного времени), за счет чего в бассейн Мексиканского залива сносился сэродированный терригенный материал (песчаники, алевролиты с глинистой примесью), привнесенный реками Миссисипи, Рио-Гранде, Бразос.

На юго-западе (Мексиканский сектор) в неогене происходили надвиги на пассивную окраину, а также складкообразование за счет коллизионных процессов в Кордильерах (Сьерра Мадре Ориенталь). Кайнозойское столкновение с Карибской плитой вызывало формирование Багамо-Кубинского шва, а также закладывание краевого прогиба (Bartolini et al, 2001).

Рис.9 Стадии развития бассейна Мексиканского залива (Weimer et al, 1998)

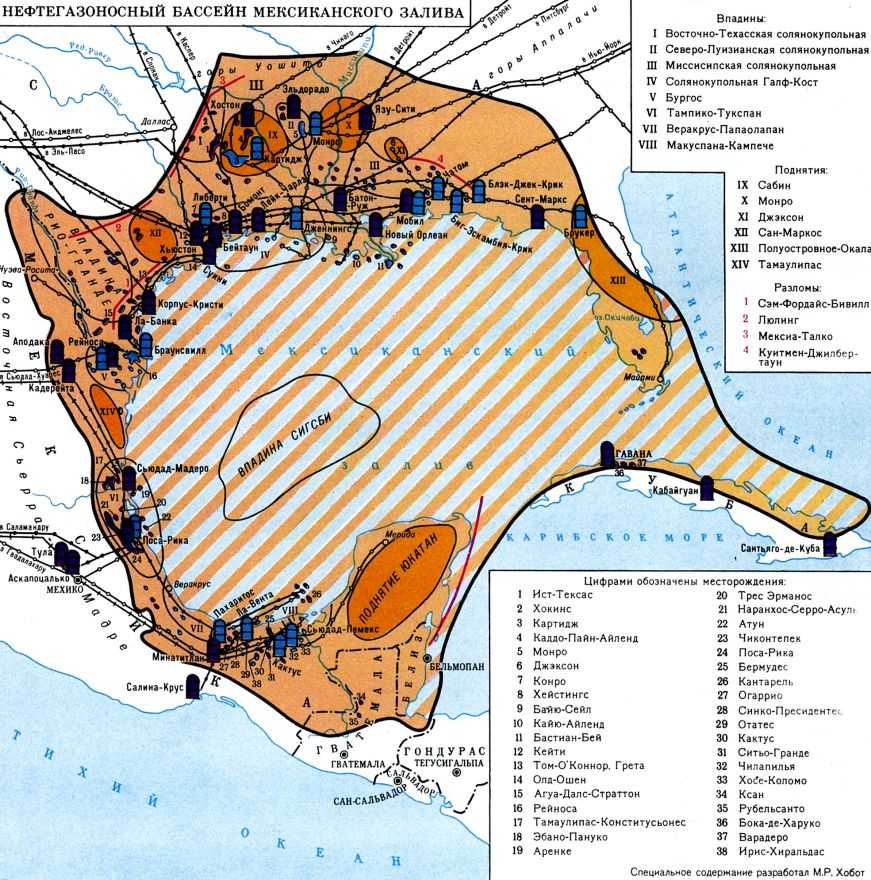

1.4 Нефтегазоносность

Начальные промышленные запасы нефти и конденсата в Мексиканском заливе составляют 18,3 млрд. т., газа - 14,6 трлн. м3, в т.ч. в США соответственно 8,6 млрд. т и 11,6 трлн. м3, в Мексике 9,7 млрд. т и 2,8 трлн. м3, в Гватемале 7 млн. т. Первые месторождения в пределах материковой части бассейна были открыты в 1896 г. (США), на шельфе — в 1938 г. (США). Наиболее крупные месторождения в американской части бассейна (Ист-Тексас, Агуа-Далс-Страттон, Картидж, Олд-Ошен, Кайю-Айленд) обнаружены в 30-х гг., а в мексиканской части (месторождения Бермудес, Ирис-Хиральдас и Кантарель) — в 70-х гг, Всего выявлено свыше 5000 нефтяных и 4000 газовых и газоконденсатных месторождений (из них около 95% в США) (рис.10) (Геология нефти, 1968).

Рис.10 Месторождения нефти и газа в Мексиканском заливе (Козловский Е.А., 1991)

Нефтегазоносность Мексиканского залива связана со всем разрезом осадочного чехла: с миоценовыми, палеогеновыми и меловыми, в меньшей степени плиоценовыми и юрскими отложениями. Коллекторами являются преимущественно песчаники для кайнозойских и трещиноватые известняки для меловых пород. Нефтематеринские породы представлены верхнеюрскими озерными глинами, меловыми известковистыми глинами, возможно, глинами палеоцена и эоцена (незрелые). Покрышки – уплотненные глины позднего мела, а также глины палеогена и неоген, верхнеюрские соляные диапиры (для залежей в оперяющих разломах) (Fiduk et al, 1999) (рис.11). Очаг генерации нефти расположено достаточно глубоко (ниже 4-5 км) (рис.12). Миграция углеводородов осуществляется в основном по глубоким разломам, либо по соляным диапирам (рис.14) (Hood et al, 2002).