- •Геологическое строение и история развития мексиканского залива

- •1.1 Географическое положение

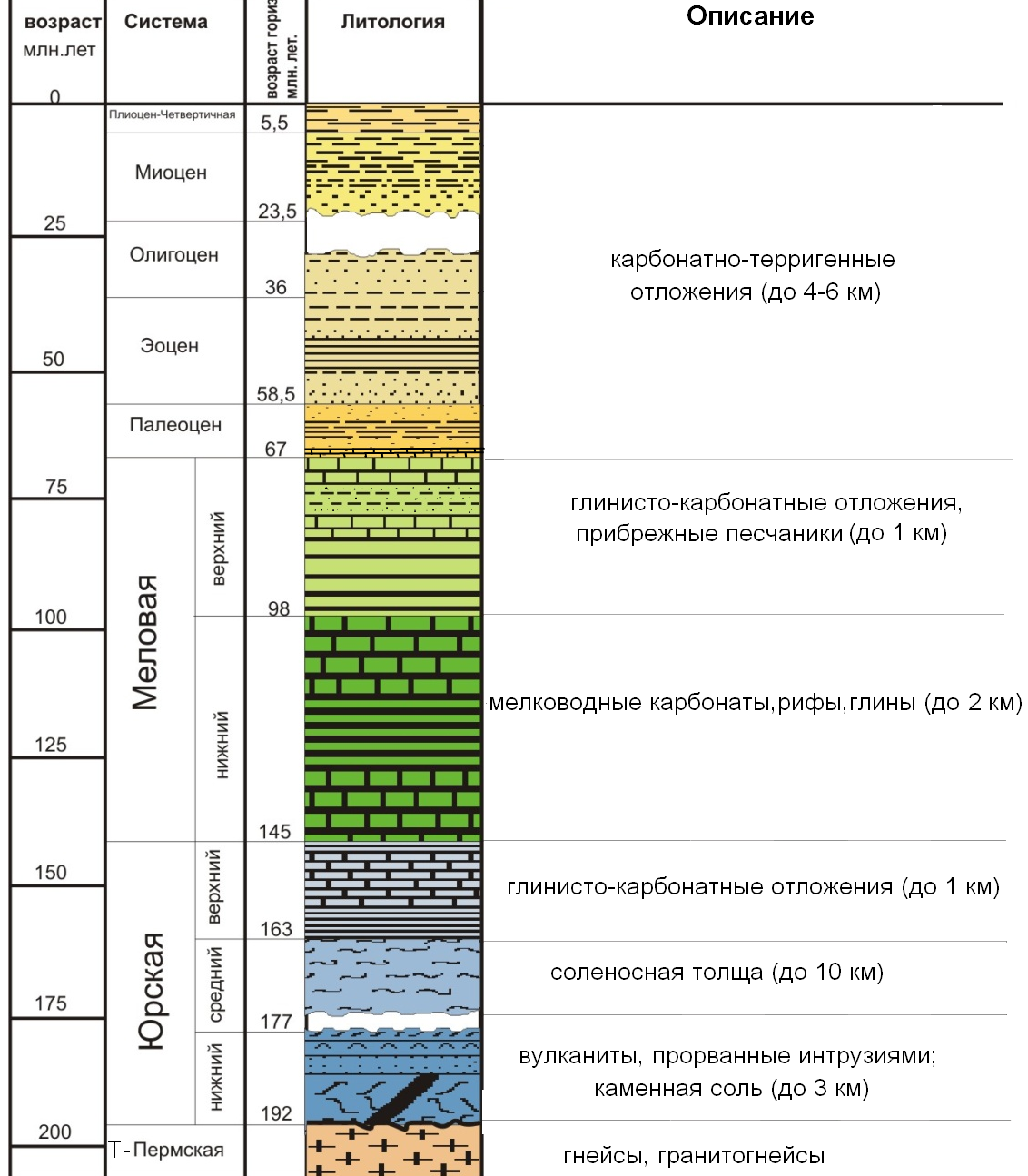

- •Стратиграфия

- •Условные обозначения:

- •1.2. Тектоника

- •1.3. История геологического развития

- •1.4 Нефтегазоносность

- •Условные обозначения:

- •II. Методика отбора проб и их геохимический анализ

- •2.1 Донный пробоотбор

- •2.2 Хроматографический метод исследования газов

- •III. Углеводородные газы и их классификация

- •IV. Типы углеводородных газов в осадках

- •V. Фокусированные зоны разгрузки углеводородов на дне мексиканского залива

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью работы являлось изучение состава и свойств углеводородных (УВ) проб газа (включая газовые гидраты), собранных в результате рейса SO 174 OTEGA II 2003 года в Мексиканском заливе.

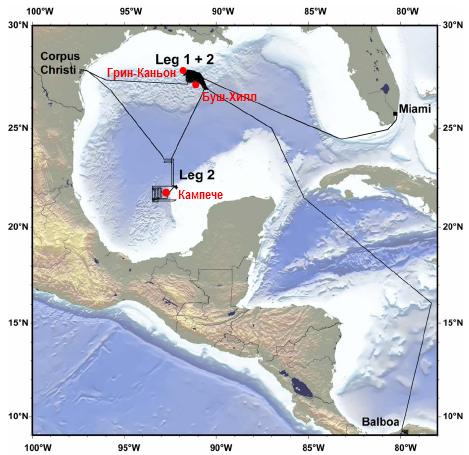

Маршрут рейса протягивался с Панамских островов (Балбоа) через воды Мексиканского залива до порта Майами. Первый этап исследований проходил в северной части Мексиканского залива (leg 1+2), в районе Грин-Каньон и Буш-Хилл. Второй этап – в южной части залива (leg 2), вблизи впадины Сигсби, севернее банки Кампече и шельфа полуострова Юкатан (рис.1).

Рис.1 Мексиканский залив рейс SO 174 (Cruise report SO174 OTEGA II, 2004).

Научная программа рейса заключалась в изучении субмаринных газовых гидратов, широко распространенных в Мексиканском заливе. Главным образом, работа была направлена на исследовании структур, морфологии, а также условий формирования природных клатратов. Вместе с этим, посредством использования различных современных методов (эхолотирование, подводное телевидение, пробоотбор) проводилось детальное картирование океанического дна, его визуальное исследование, изучение литологического состава осадков, микробиологических сообществ морского дна (выступающих косвенным признаком наличия зон разгрузки флюидов), а также было выполнено комплексное геохимическое исследование продуктов флюидопереноса, включая газы, газовые гидраты и поровые воды.

Основные задачи проведенного исследования заключались в установлении природы изучаемого газа (биогенный или термогенный), источников и условий генерации, способов и путей его миграции к поверхности бассейна. Для этого с помощью газовой хроматографии был изучен состав газа. Основные аналитические исследования были выполнены в лаборатории кафедры.

Геологическое строение и история развития мексиканского залива

1.1 Географическое положение

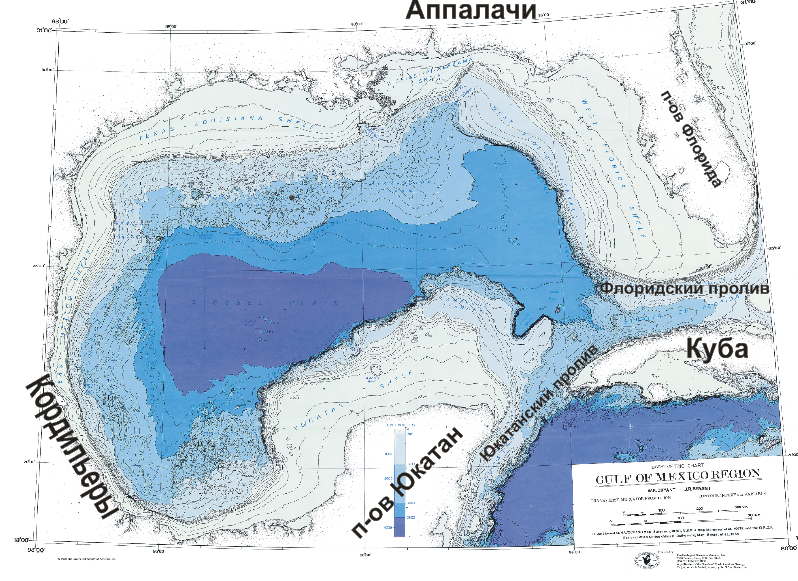

Мексиканский залив относится к бассейну Атлантического океана и находится в западной его части. С Карибским морем залив связан узким Юкатанским проливом, а с Антлантическим океаном более мелким Флоридским проливом. С севера залив ограничивается поднятием позднегерцинского фундамента (Аппалачи), с запада – горным сооружением Кордильер, восток - поднятия во Флориде, юг – полуосторв Юкатан (рис.2) (Cruise report SO174 OTEGA II, 2004).

Мексиканский залив имеет почти изометрическую форму диаметром около 1800 км и выполнен кайнозойскими и мезозойскими отложениями мощностью около 14 км. Максимальная глубина залива составляет около 4000 м (Нефтегазоносные бассейны земного шара, 1965).

Рис.2 Батиметрическая карта Мексиканского залива ((RV METEOR cruise M67, 2005)

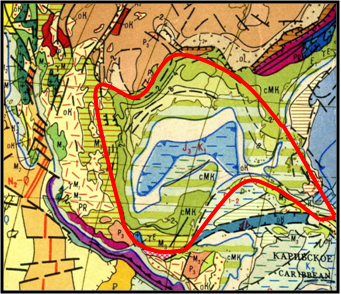

Рис.3 Геологическая карта Мексиканского залива (Mann et al, 2004)

Стратиграфия

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА (PZ)

Фундамент Мексиканского залива сложен палеозойскими кристаллическими породами, представленными преимущественно гранитогнейсовыми породами.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА (MZ)

Нижнеюрская система (J1) – мощная толща вулканитов, прорванная интрузиями, содержащая большие массы каменной соли. Мощность этих отложений до 3 км.

Среднеюрская система (J2) несогласно залегает на нижнеюрских отложениях (за счет непродолжительного перерыва в осадконакоплении). Система представлена преимущественно соленосной толщей мощностью от 500 м (на юге) до 2 км (в центральной и северной части бассейна). Среднеюрские соли образуют крупные диапиры высотой до 10 км.

Позднеюрская система (J3) представлена глинисто-карбонатными отложениями, которые являются нефтегазоматеринской толщей бассейна, мощность отложений доходит до 1 км

Меловая система (К) согласно залегает на юрских отложениях, система представлена мелководными карбонатами, включая рифы (преимущественно нижнемелового возраста до 2 км мощностью), а также прибрежными песчаникими (встречающиеся в основном в северной части бассейна), опоясывающими весь бассейн и продолжающимися вокруг Флориды и затем Атлантического побережья США и Канады до Ньюфаундленда включительно; песчаники вмещают крупные залежи нефти. Суммарная мощность меловых отложений в среднем составляет около 3 км.

КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА (KZ)

Кайнозойская группа является нерасчлененной.

Нижний палеоген представлен в основном карбонатно-терригенными отложениями, а начиная с олигоцена до четвертичного периода осадки преимущественно терригенные, причем образовались они за счет привноса такими реками, как Миссисипи, Рио-Гранде, Бразос, дельты которых здесь и располагаются. Следует также отметить, что в конце олигоцена до середины миоцена происходил перерыв в осадконакоплении. Зоны максимальных мощностей отдельных стратиграфических подразделений закономерно смещаются в направлении глубоководной впадины (здесь мощность может доходить до 10 км), затем резко сокращаясь на ее краю (до 4-6 км) (Fiduk et al, 1999).

Состав и возраст отложений Мексиканского залива, которые были описаны выше, представлены в стратиграфической колонке (рис.4).