- •Оглавление

- •Предисловие

- •Предисловие автора к первому изданию

- •Предисловие редактора английского издания

- •Часть первая. Введение

- •Глава 1 Введение

- •Глава 2 Распространение нефти, газа и других нафтидов

- •Условия залегания

- •Поверхностные нафтидопроявления

- •Геологический возраст пород-коллекторов

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Часть вторая. Природный резервуар

- •Глава 3 Порода-коллектор

- •Классификация

- •Номенклатура пород-коллекторов

- •Обломочные породы-коллекторы

- •Глины

- •Цементация обломочных пород-коллекторов

- •Хемогенные породы-коллекторы

- •Химически осажденные карбонатные породы

- •Кремнистые породы-коллекторы

- •Породы-коллекторы смешанного происхождения

- •Разрезы буровых скважин

- •Породы-коллекторы морского и неморского происхождения

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 4 Поровое пространство породы-коллектора

- •Пористость

- •Измерения пористости

- •Проницаемость

- •Измерения проницаемости

- •Эффективная и относительная проницаемость

- •Классификация и происхождение порового пространства

- •Первичная, или межзерновая, пористость

- •Вторичная, или промежуточная, пористость

- •Связь между пористостью и проницаемостью

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 5 Пластовые флюиды-вода, нефть, газ

- •Флюиды, содержащиеся в природных резервуарах

- •Источники информации о пластовых флюидов

- •Распределение газа, нефти и воды в резервуаре

- •Вода

- •Классификация вод нефтяных месторождений

- •Характеристика вод нефтяных месторождений

- •Происхождение соленых вод нефтяных месторождений

- •Нефть

- •Измерение количества нефти

- •Химические свойства нефти

- •Ряды углеводородов

- •Другие компоненты нефтей

- •Физические свойства нефтей

- •Природный газ

- •Измерение объема природного газа

- •Состав природного газа

- •Примеси в природном газе

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Антиклинальная теория

- •Классификация ловушек

- •Структурные ловушки

- •Ловушки, связанные с разрывными нарушениями

- •Ловушки, связанные с трещиноватостью

- •Цитированная литература

- •Первичные стратиграфические ловушки

- •Линзы и фациальные замещения обломочных пород

- •Линзы и фации хемогенных пород

- •Вторичные стратиграфические ловушки

- •Гидродинамические ловушки

- •Заключение

- •Комбинированные ловушки

- •Соляные купола

- •Распространение соляных куполов

- •Соляные штоки провинции Галф-Кост

- •Кепрок

- •Происхождение соляных куполов

- •Глава 9 Пластовые условия - давление и температура

- •Пластовое давление

- •Измерение давления

- •Градиенты давления

- •Источники пластового давления

- •Аномальные пластового давления

- •Температура

- •Измерение температуры

- •Геотермическии градиент

- •Использование результатов температурных замеров

- •Источники тепловой энергии

- •Результаты воздействия тепла

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 10 Механика природного резервуара

- •Фазовые состояния

- •Поверхностные явления

- •Поверхностная энергия; поверхностное натяжение; межфазное натяжение

- •Капиллярное давление

- •Пластовая энергия

- •Газ, растворенный в нефти

- •Режим газовой шапки (газонапорный режим)

- •Водонапорный режим

- •Гравитационные силы

- •Комбинированные источники пластовой энергии

- •Движение нефти и газа в залежи

- •Явления, связанные с разработкой залежи

- •Максимально эффективный темп добычи

- •Коэффициент продуктивности

- •Уравнение материального баланса

- •Сверхвысокопродуктивные скважины

- •Малорентабельные скважины и залежи

- •Эксплуатационный период скважин и залежей

- •Вторичные методы разработки залежей

- •Добыча газа

- •Попутный газ

- •Свободный газ

- •Экономические и правовые вопросы

- •Заключение

- •Часть четвертая Геологическая история нефти и газа

- •Глава 11 Происхождение нефти и газа

- •Граничные условия

- •Неорганическое происхождение нефти и газа

- •Органическое происхождение нефти и газа

- •Современные теории органического происхождения нефти и газа

- •Природа органического материнского вещества

- •Современное органическое вещество

- •Органическое вещество неморского происхождения

- •Превращение органического вещества в нефть и газ

- •Деятельность бактерий

- •Теплота и давление

- •Изменение нефти под влиянием теплоты и давления

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 12 Миграция и аккумуляция нефти и газа

- •Геологические условия миграции и аккумуляции

- •Дальность миграции

- •Первичная миграция

- •Вода, выжимаемая из глин и сланцев

- •Циркуляция воды

- •Седиментационная и переотложенная нефть

- •Вторичная миграция

- •Перенос частиц нефти и газа водой

- •Явления, связанные с капиллярным давлением и давлением вытеснения

- •Плавучесть

- •Влияние растворенного газа на миграцию нефти

- •Аккумуляция

- •Наклонные водонефтяные контакты

- •Литологические и стратиграфические барьеры¹

- •Вертикальная миграция

- •Время аккумуляции

- •Приток нефти и газа

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 13 Глубинная геология

- •Типы глубинных карт

- •Структурные карты и разрезы

- •Карты изопахит ( карты равных мощностей)

- •Карты фаций

- •Палеогеологические карты

- •Геофизические карты

- •Геохимические карты

- •Другие типы глубинных карт

- •Счетно-решающие машины

- •Сухие скважины

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 14 Нефтегазоносные провинции

- •Характер отложений

- •Теория углеродного коэффициента

- •Седиментационные бассейны

- •Нефте- и газопроявления

- •Несогласия

- •Зоны выклинивания проницаемых отложении

- •Региональные своды

- •Локальные ловушки

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 15 Перспективы нефтегазоносности¹

- •Открытие

- •Геологические факторы

- •Экономические факторы

- •Субъективные факторы

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Общие работы

- •Сокращения, принятые в английской литературе по нефти и газу

- •Литература

- •Дополнительный список литературы

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Различные латеральные видоизменения одновозрастных эквивалентных осадочных пород связаны с понятием о фациях². Фации могут иметь локальное или региональное распространение. Различные литологические изменения называются литофациями, биологические - биофациями. Карты литофаций описаны на стр. 549-550.

Наиболее значительные литофациальные изменения коллекторов наблюдаются при переходе проницаемых пород в менее проницаемые. Подобные явления имеют большое значение в связи с разработкой залежей нефти и газа, локализацией ловушек и региональным перемещением флюидов в коллекторах.

Обломочные известняки (иногда называемые еще калькаренитами) и доломиты состоят из зерен кальцита и доломита, подвергшихся, подобно зернам кварца, переносу

¹«Диагенез объединяет совокупность процессов, ведущих к литификации породы или преобразованию вновь отложившихся осадков в отвердевшую породу» [1].

²В советской литературе термин «фация» понимается значительно шире. - Прим. ред.

и переотложению. Зерна обломочных карбонатов могут состоять из раковин,

раковинного детритуса, обломков ракушняка и оолитов. Такие породы всегда более или менее сцементированы перекристаллизованным кальцитом, и в случае, если процесс цементации заходит далеко, они могут стать похожими на хемогенные известняки и доломиты. Однако на поверхностях выветрелых обломочных карбонатных пород часто можно наблюдать косую слоистость, а под микроскопом изредка различимы контуры обломочных зерен. Образованные таким путем карбонатные породы, очевидно, обладают значительной пористостью и потому являются хорошими коллекторами. Они, вероятно, слагают значительно большую часть коллекторов, чем это принято считать.

Хемогенные породы-коллекторы

Хемогенные породы-коллекторы - это осадочные образования, сложенные в основном хемогенными и биохемогенными осадками. Они состоят из минерального вещества,

выпавшего из раствора на месте их формирования и не подвергшегося переносу,

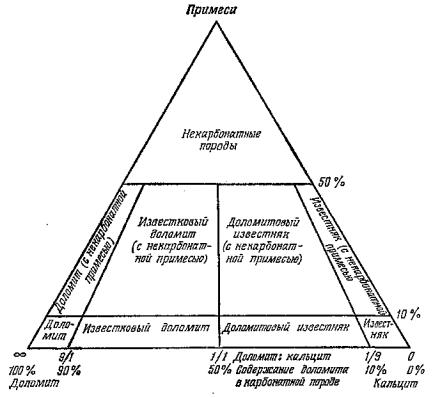

подобно обломочным зернам, хотя материал, из которого состоят эти зерна, может тоже первоначально отлагаться в виде хемогенного осадка и уже после этого в результате переработки преобразовываться в обломочные частицы. Наиболее распространенными хемогенными коллекторами являются карбонатные осадочные породы, главным образом известняки и доломиты [38]. Процентные соотношения в составе этих пород между собой и с некарбонатными породами показаны на фиг. 3-9.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Фиг. 3-9. Схема соотношения карбонатных и некарбонатных пород (Leighton,

Pendexter).

Примеси обычно представлены песком, глиной и сланцами.

Трудно сказать, сколь большая часть среди карбонатных пород-коллекторов принадлежит действительно хемогенным, ибо отличить их можно только посредством петрографического исследования под микроскопом [39]. Обломочные известняки и доломиты могут быть настолько сильно сцементированы и перекристаллизованы в результате постседиментационных преобразований, что их легко можно принять за хемогенные первичноосадочные образования. Поэтому разработка классификации карбонатных и родственных им пород, отличающихся постепенным переходом между различными их типами, представляет собой сложную проблему.

В практике обычно используются классификации по составу и структурным особенностям карбонатных пород и значительно реже - по их генезису [40]. Вторичная цементация и перекристаллизация могут рассматриваться в качестве химических процессов, происходящих in situ. Породы, сформированные под воздействием этих процессов, могут считаться хемогенными в том случае, если они имеют внешний вид последних, даже несмотря на то, что часть слагающего их материала имеет первичнообломочное происхождение. Некоторые хемогенные породы, такие, как кремнистые сланцы, новакулиты или ортокварциты, целиком или почти целиком состоят из сингенетичного кремнезема, но нередко кремнезем цемента вторичен. Такие

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

породы широко распространены, но по сравнению с карбонатами они редко образуют природные резервуары для нефти и газа. В некоторых коллекторах карбонаты и кремнистые осадки перемешаны и образуют кремнистые или окремненные известняки и доломиты.

Химически осажденные карбонатные породы

Хемогенные карбонатные породы-коллекторы обычно представлены кристаллическими известняками и доломитами, но иногда они могут состоять из мергеля и мела. Если они сложены преимущественно карбонатными минералами, они имеют кристаллическую структуру и могут быть подразделены на крупно-, средне- и

мелкокристаллические. Относительно чистые карбонатные породы иногда постепенно переходят в более или менее окремненные разности. Кремнистыми компонентами могут служить химически осажденный кремний, кремневые окаменелости, обломочные зерна кварца или кремня, а также глинистый материал, более или менее тонко перемешанный с карбонатным. С увеличением содержания в карбонатах кремнистых компонентов образуются песчанистые, кремнистые или глинистые известняки и доломиты.

Карбонатное вещество в этих породах почти полностью представлено кальцитом

(СаСО3) и доломитом [СaMg(CО3)2], а в отдельных породах - только одним из этих минералов. Кальцит и доломит нередко образуют в породе различные смеси.

Доломитовые и кальцитовые разности карбонатных пород могут переслаиваться между собой, или доломит может слагать тела неправильной формы, слегка выступающие на выветренной поверхности известняков и придающие ей пятнистый вид. Иногда вследствие замещения кальция магнием кальцитовая порода в той или иной степени равномерно доломитизируется и тогда классифицируется как магнезиальный пли доломитизированный известняк, а при достижении конечной стадии доломитизации может превратиться в доломитовую породу, более чем на 50 вес. %, состоящую из минерала доломита [38, 41]. Пятнистая и равномерная доломитизация наиболее характерны для древних карбонатных формаций палеозойского возраста. Интенсивная перекристаллизация, сопровождающая процесс доломитизации, уничтожает многие первичные структурные особенности исходного известняка, а также содержащиеся в нем окаменелости и их отпечатки. Значение известняков и доломитов как коллекторов нефти и газа примерно одинаково; они различаются лишь своей проницаемостью:

доломиты обычно более проницаемы¹.

Некоторые карбонатные породы обладают тонкоили микрослоистой текстурой

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

и местами могут даже переходить в массивные, практически неслоистые разности. В

таких породах очень трудно выявить характер слоистости по буровому шламу. Однако современные методы позволяют производить почти непрерывный отбор керна, в

котором в большинстве случаев хорошо видна слоистость. Массивные, неслоистые карбонатные породы обычно связаны с органогенными рифовыми сооружениями,

поэтому отсутствие в карбонатных отложениях слоистости может указывать на их рифовое происхождение.

Известняковые и доломитовые коллекторы биохимического происхождения установлены в отложениях всех возрастов от кембрия до плиоцена. Биохемогенные карбонаты наряду с обычным химически осажденным материалом содержат значительные количества органических остатков. Особенно активно биохимическое карбонатообразование происходило в местах формирования органогенных рифов

(биогермов, биостромов), роль которых как коллекторов нефти и газа все время возрастает. Однако выделяющие известь организмы дают различные количества материала и для большинства нерифовых карбонатных пород (см. стр. 301-302).

Главными биохимическими агентами карбонатообразования являются водоросли,

бактерии, фораминиферы, кораллы, мшанки, брахиоподы и моллюски. Наиболее важные породообразующие организмы - водоросли; по мнению некоторых геологов, их следует рассматривать вообще как самый главный агент выделения и отложения извести [42]. Карбонатное вещество, выделяемое живыми организмами, представлено в основном СаСО3 в виде кальцита или арагонита. Некоторые организмы вместо кальцита выделяют карбонат магния, однако считается, что они не играют заметной роли в процессе карбонатообразования. Часть пород, состоящих из биохемогенного карбонатного материала, была сформирована на месте прежнего обитания и отмирания организмов, обломки раковин которых впоследствии были консолидированы, не подвергшись перемещению. В других случаях раковины и скелетные остатки переносились ветрами и течениями и концентрировались в обломочные осадки.

Преобразование обломков раковин в твердую породу происходит частично за счет деятельности известковых водорослей, например Lithothamnium, которые заполняют промежутки и скрепляют известью отдельные несвязанные обломки, а также благодаря вторичной цементации, уплотнению и осаждению хемогенного карбоната. После литификации и погребения под более молодыми отложениями порода может вновь претерпеть доломитизацию и перекристаллизацию, в результате чего почти нацело уничтожается первичная ее структура. Таким образом, возникающая в конечном итоге порода представляет собой ту или иную комбинацию органогенного детритуса с

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

биохемогенными и хемогенными осадками. Последние могут быть ограничены в своем распространении отдельными участками, в пределах которых могли развиваться известьвыделяющие организмы и отлагаться их остатки. После погребения такая порода видоизменяется под воздействием различных процессов растворения первичного материала и его переотложения.

С увеличением содержания нерастворимого кластического материала известняки и доломиты могут незаметно перейти сначала в глинистые известняки и песчанистые доломиты, а затем в известковистые сланцы и доломитизированные песчаники. Пластические песчаные зерна, обломки кремней и прочий

¹Результаты изучения карбонатных коллекторов, развитых в Волго-Уральской области, показывают, что не всегда доломитизация приводит к увеличению проницаемости. - Прим. ред.

нерастворимый материал, очевидно, примешивался к карбонатному веществу во время осаждения последнего. Иногда кластический материал содержится в карбонатной массе в виде вкраплений отдельных, не соприкасающихся между собой обломков, в других случаях он образует тонкие пропластки, линзы или пятна.

Известняки и доломиты как коллекторы углеводородов намного превосходят по своему значению все другие хемогенные породы; фактически они заключают в себе около половины мировых запасов нефти и газа. За последние годы в связи с открытием и вводом в разработку крупнейших нефтяных месторождений Среднего Востока,

западного Техаса и западной Канады, где добыча ведется главным образом из известняковых и доломитовых пород-коллекторов, значение карбонатных коллекторов стало значительно выше, чем песчаных. Ниже приводится краткое описание некоторых наиболее важных нефтеносных карбонатных формаций земного шара.

Наибольшая концентрация крупных нефтяных месторождений на земном шаре наблюдается на территории Среднего Востока, главным образом в Иране, Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии (см. фиг. 2-2). Значительная часть нефти добывается здесь из известняковых коллекторов, смятых в крупные антиклинальные складки. Ряд обнаруженных в карбонатных породах залежей содержит до 5 млрд. баррелей и более нефти каждая. В

Саудовской Аравии коллекторские горизонты относятся в основном к зоне Араб (верхняя юра),

сложенной несколькими известняковыми и доломитовыми толщами мощностью от 20 до 200

футов каждая, разделенными слоями ангидрита [43]. Главная продуктивная толща в Иране представлена известняковой формацией Асмари (олигоцен и миоцен) мощностью 700-1500

футов, развитой на обширной территории и местами имеющей рифогенный характер.

Значительные количества нефти добываются из нескольких залежей, связанных с мощной толщей плотных известняков мелового возраста в западной Венесуэле [44] (см. фиг.

14-12). Залежи приурочены здесь к крупным нарушенным антиклинальным складкам

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

(поперечный разрез одной из них на месторождении Мара приведен на фиг. 6-31)¹.

Коллекторами нефти являются также меловые известняки в большинстве крупных месторождений Мексики. Многие из них были открыты в результате бурения вблизи нефтепроявлений на поверхности. На фиг. 8-10 показана структурная карта мексиканского месторождения Поса-Рика.

Девонские рифогенные известняки и доломиты являются коллекторами в большинстве крупных залежей нефти в западной Канаде (см. также стр. 316-317 и фиг. 7-48). Ниагарские

(силурийские) рифовые известняки формируют коллекторы многих, преимущественно мелких,

нефтяных залежей в Онтарио, Индиане, Кентукки и Иллинойсе [45] (фиг. 7-35).

Известняки группы Канзас-Сити - Лансинг пенсильванского возраста,

переслаивающиеся с маломощными пачками глинистых пород и имеющие мощность от 200 до

400 футов, слагают один из наиболее важных продуктивных интервалов разреза на значительной территории в пределах центрального Канзаса [46]. Распределение залежей в этих известняках контролируется изменениями их пористости и проницаемости, а также локальными структурными особенностями. На обширном и пологом поднятии центрального Канзаса известняковая толща Канзас-Сити - Лансинг с трансгрессивным несогласием залегает на отложениях всех более древних подразделений осадочного чехла вплоть до кембро-

ордовикского известняка Арбакл.

Большое количество крупных залежей нефти в пределах Мид-Континента (Канзас,

Оклахома и Техас) содержится в отложениях группы Арбакл - Элленбергер (кембрий -

ордовик) [47]. Она является древнейшей среди основных продуктивных формаций земного шара и состоит преимущественно из доломитов и известняков с небольшой примесью кремней,

песка и глин 2. Мощность этих отложений колеблется от 1000 футов в районе Эль-Пасо до

7000 футов и более в горах Арбакл, Оклахома. Известняки и доломиты рассматриваемой группы, то тонко-, то толстослоистые, характеризуются структурой от крупнодо микрозернистой. В северо-восточной Оклахоме, где группа Арбакл - Элленбергер носит название «кремнистый известняк», местами в верхней части ее разреза встречаются многочисленные кремневые и песчаные прослои. Большинство залежей в этих породах связано со структурными ловушками, приуроченными к смятым и нарушенным антиклинальным складкам. По мере снижения продуктивности нефтяных скважин они начинают давать свободную воду; это свидетельствует,

¹В настоящее время открыты крупные залежи нефти в меловых отложениях, развитых в центральной части впадины - в озере Маракайбо. -Прим. ред.

²В настоящее время открыты залежи нефти и газа в более древних отложениях: s нижнекембрийских - в Марково (Восточная Сибирь); в протерозойских - в Австралии; в кембрийских - в Алжире. - Прим. ред.

видимо,о том, что проницаемость коллекторов не ограничивается локальными участками расположения залежей. Нефть, как правило, отличается высоким качеством, а начальные