- •Методические указания к курсовому проекту

- •1 Общие указания

- •2 Содержание и оформление проекта

- •3 Составление вариантов моста

- •3.1 Порядок работы, местные условия

- •3.2 Выбор типов пролетных строений и опор

- •3.3 Определение числа и величины пролетов моста

- •3.4 Составление эскиза промежуточной опоры

- •3.5 Вычерчивание вариантов моста

- •3.6 Определение объемов работ и стоимости моста

- •3.7 Проектирование последующих вариантов

- •3.8 Анализ вариантов моста и выбор наилучшего решения

- •3.9 Оформление пояснительной записки по вариантам моста

- •4 Статический расчет пролетного строения

- •4.1 Расчет плиты балластного корыта

- •4.1.1 Расчетная схема

- •4.1.2 Нормативные нагрузки

- •4.1.2 Расчетные усилия

- •4.1.3 Определение расчетного сечения плиты и назначение площади рабочей арматуры

- •4.1.4 Расчет нормального сечения плиты по прочности

- •4.1.5 Расчет на выносливость

- •4.1.6 Расчет на трещиностойкость

- •4.2 Расчет главной балки

- •4.2.1 Определение нормативных постоянных нагрузок

- •4.2.2 Построение линий влияния изгибающих моментов и поперечных сил. Определение нормативных временных вертикальных нагрузок

- •4.2.3 Определение расчетных внутренних усилий для расчетов на прочность, выносливость и трещиностойкость

- •4.2.4 Назначение расчетного сечения балки и подбор рабочей арматуры в середине пролета

- •4.2.5 Расчет балки на прочность нормального сечения в середине пролета

- •4.2.6 Расчет балки на выносливость нормального сечения в середине пролета

- •4.2.7 Расчет балки на трещиностойкость нормального сечения в середине пролета

- •4.2.8 Построение эпюры материалов с определением мест отгибов рабочей арматуры

- •4.2.9 Расчет балки по прочности наклонного сечения у опоры

- •Определение прогиба балки в середине пролета

- •5 Объем и порядок расчета опоры моста

- •5.1 Расчет устоя

- •5.1.1 Нормативные нагрузки

- •5.1.2 Расчетные усилия

- •5.1.3 Расчеты по прочности и устойчивости

- •5 .1.5 Проверка устойчивости положения

- •5.1.6 Расчет устойчивости конструкции устоя против сдвига

- •6 Конструирование элементов моста. Оформление поснительной записки и чертежей

- •6.1 Требования к графическому оформлению конструктивных чертежей

- •Оформление пояснительной записки по расчетам моста

- •6.3 Оформление пояснительной записки по конструированию моста

- •Общая информация для студентов заочной формы обучения

- •Задание на курсовой проект студентам заочной формы обучения. Исходные данные

- •Сведения о пролетных строениях мостов

- •Пролетные строения ж.-д. Мостов из обычного железобетона пролетами от 2,95 до 16,5м

- •Основные строительные показатели сборных устоев железнодорожных мостов

- •Несущая способность свай и оболочек

- •Монолитные опоры железнодорожных мостов

- •Укрупненные расценки работ

- •Расчетные характеристики бетона и арматуры

- •Приложение н нормативная временная вертикальная нагрузка ск от железнодорожного подвижного состава ( сНиП 2.05.03-84*)

- •Приложение п коэффициенты к нагрузкам п.1 Коэффициенты надежности

- •П.2 Коэффициент

- •П.3 Динамический коэффициент

- •Пример конструктивного чертежа пролетного строения

- •Рекомендуемая литература

- •Содержание

- •630049, Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191

5.1 Расчет устоя

Как правило, при расчете устоя рассматривают две расчетные схемы нагрузок.

Схема загружения «в пролет». При этом учитывают:

- постоянные вертикальные нагрузки от собственного веса устоя и примыкающего пролетного строения /2/, пп. 2.4; 2.10*;

- временные вертикальные нагрузки от подвижного состава, расположенного на пролетном строении и на призме обрушения /2/, пп. 2.2; 2.11; 2.22*; 2.23*; прил. 2* и 5*;

- горизонтальное давление грунта на заднюю грань устоя от веса насыпи /2/, пп. 2.6; 2.10*; прил. 3 и от подвижного состава, расположенного на призме обрушения /2/, пп. 2.2; 2.16; 2.23*; прил. 2* и 8*;

- ветровую нагрузку, направленную в сторону пролета /2/, п. 2.24*, прил. 2* и 9*;

- горизонтальную продольную нагрузку от торможения подвижного состава в сторону пролета /2/, пп. 2.2; 2.20*; 2.23*; прил. 2* .

Схема загружения «в насыпь» предполагает учет следующих нагрузок:

- постоянные вертикальные нагрузки от собственного веса устоя и примыкающего пролетного строения /2/, пп. 2.4; 2.10*;

- временные вертикальные нагрузки от подвижного состава, расположенного на пролетном строении и на устое /2/, пп. 2.2; 2.11; 2.22*; 2.23*; прил. 2* и 5*;

- горизонтальное давление грунта на заднюю грань устоя от веса насыпи /2/, пп. 2.6; 2.10*; прил. 3 ;

- ветровую нагрузку, направленную в сторону насыпи /2/, п. 2.24*, прил. 2* и 9*;

- горизонтальную продольную нагрузку от торможения подвижного состава в сторону насыпи /2/, пп. 2.2; 2.20*; 2.23*; прил. 2* .

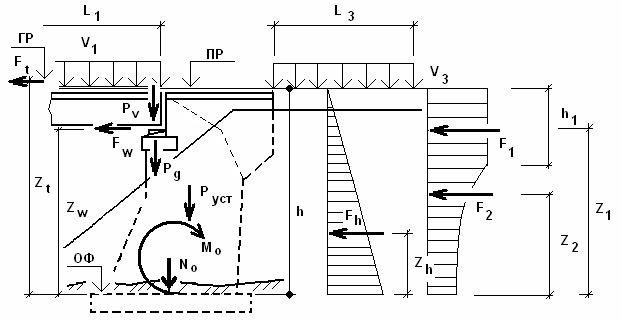

В рамках курсового проекта достаточно рассмотреть схему загружения «в пролет» (см. рисунок 5.1) как наиболее неблагоприятную.

5.1.1 Нормативные нагрузки

Постоянные вертикальные нагрузки от собственного веса устоя определяются по формуле:

Pуст = Pбу+Pт+Pг + Pc + Pк + Pпф + Pоч + Pту, (5.1)

где Pбу – постоянная вертикальная нагрузка от собственного веса балласта с частями пути на устое;

Pт - постоянная вертикальная нагрузка от собственного веса тротуаров с перилами на устое;

Pг - постоянная вертикальная нагрузка от собственного веса грунта на устое, располагающегося в пределах мягкого въезда;

Pc - постоянная вертикальная нагрузка от собственного веса шкафной стенки устоя;

Рисунок 5.1 – Расчетная схема устоя при загружении «в пролет»

Pк - постоянная вертикальная нагрузка от собственного веса откосных крыльев устоя;

Pпф - постоянная вертикальная нагрузка от собственного веса подферменной плиты устоя;

Pоч - постоянная вертикальная нагрузка от собственного веса опорных частей (см. Приложение К);

Pту - постоянная вертикальная нагрузка от собственного веса тела устоя, равная сумме нагрузок от однородных упрощенной формы частей тела устоя за исключением оговоренных выше.

Определим значения слагаемых, входящих в формулу (5.1).

Pбу = Аб lу γб,

где Аб - площадь поперечного сечения балластной призмы;

lу – длина шкафной части устоя;

γб = 19,4 кН/м3 – объемный вес балласта с частями пути.

Pт = pтlу,

где pт = 4,9 кН/м – погонный вес двусторонних тротуаров с перилами.

Pг = Vг γn,

где Vг – объем грунта на устое в пределах мягкого вьезда;

γn = 17,7 кН/м3 – нормативный объемный вес насыпного грунта на устое.

Pc = Vс γжб,

где Vс –объем шкафной стенки;

γжб = 24,5 кН/м3 – объемный вес железобетона.

Pк = Vк γжб,

где Vк – объем откосных крыльев.

Pпф = Vпф γжб,

где Vпф – объем подферменной плиты.

Постоянные вертикальные нагрузки от собственного веса пролетного строения и балласта с частями пути на пролетном строении:

Pg = Pб + Pпс, (5.2)

где Pб = 0,5 Аб lп γб – постоянная вертикальная нагрузка от веса балласта с частями пути на пролетном строении;

Pпс = 0,5(Vпс γжб + pтlп) – постоянная нагрузка от собственного веса пролетного строения и тротуаров.

Здесь lп – полная длина примыкающего к устою пролетного строения, Vпс – объем бетона всех блоков пролетного строения и тротуаров (см. Приложение В).

Постоянные нагрузки от собственного веса устоя и пролетного строения с частями пути показывают на расчетной схеме опоры в виде вертикальных векторов, приложенных в центрах тяжести соответствующих частей устоя, а для давлений, передающихся через опорные части – по оси опирания пролетного строения. Для каждого вектора определяют плечо до центра тяжести расчетного сечения по обрезу фундамента.

Равнодействующая нормативного горизонтального (бокового) давления на устой от собственного веса насыпного грунта, а также грунта, лежащего ниже естественной поверхности земли на 3м и менее

Fh = 0,5τn γnh2b, (5.3)

где

![]() -

коэффициент нормативного бокового

давления грунта (при засыпке песчаным

грунтом значение нормативного угла

внутреннего трения

-

коэффициент нормативного бокового

давления грунта (при засыпке песчаным

грунтом значение нормативного угла

внутреннего трения

![]() =

35

=

35

![]() );

);

h – высота засыпки от обреза фундамента до подошвы шпал;

b – приведенная (средняя по высоте h) ширина устоя в плоскости задних граней, на которую распространяется горизонтальное давление грунта. Для массивных устоев ширину следует принимать равной расстоянию между внешними гранями конструкции.

Наклон задней стенки устоя и силы трения

между грунтом засыпки и этой гранью при

определении

![]() не учитывают, кроме этого в курсовом

проекте можно не учитывать горизонтальное

давление грунта со стороны пролета.

Учет последнего фактора осуществляется,

если в проекте сооружения предусматриваются

мероприятия, гарантирующие стабильность

воздействия этого грунта при строительстве

и эксплуатации моста.

не учитывают, кроме этого в курсовом

проекте можно не учитывать горизонтальное

давление грунта со стороны пролета.

Учет последнего фактора осуществляется,

если в проекте сооружения предусматриваются

мероприятия, гарантирующие стабильность

воздействия этого грунта при строительстве

и эксплуатации моста.

Сила Fh приложена на расстоянии h/3 от обреза фундамента.

Временную вертикальную подвижную

нагрузку при расчете устоя располагают

на примыкающем к нему пролетном строении

и на насыпи в пределах призмы обрушения.

Эквивалентную нагрузку υ1

(см. Приложение Н) на

пролетном строении определяют при

длине загружения

![]() = 0,5(lп

+ l) и коэффициенте

положения вершины линии влияния α1

= 0,5 ( при

≤

25м) или α1 = 0 ( при

>

25м).

= 0,5(lп

+ l) и коэффициенте

положения вершины линии влияния α1

= 0,5 ( при

≤

25м) или α1 = 0 ( при

>

25м).

Нормативное вертикальное давление от временной нагрузки на пролетном строении

Pv =υ1 (lп + l)2 / (8l), (5.4)

где l – расчетный пролет.

Горизонтальная нагрузка от торможения или силы тяги подвижного состава

Ft = 0.1υ1lп, передается на устой в уровне головки рельса и направлена в сторону пролетного строения. При этом величина υ1 определяется при = lп и α1 = 0.5.

Горизонтальная ветровая нагрузка определяется по формуле:

Fw = 0.2(hб + hмп) lп q 0kh cw, (5.5)

где hб – высота балки пролетного строения;

hмп – высота мостового полотна;

q0 – скоростной напор ветра (в курсовом проекте можно принять q0 = 0,6 кПа, что допускается п. 2.24* действующих норм проектирования /2/);

kh = 1,2 – коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте;

cw = 1,9 – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления пролетного строения.

Нагрузка (5.5) передается на устой в уровне центра тяжести опорных частей и направлена в сторону пролетного строения.

Эквивалентную временную подвижную

нагрузку, расположенную на призме

обрушения, υ3

определяют при длине загружения

![]() 3

= 0,5(ПШ – ОФ) и коэффициенте

α3=0,5. Следует иметь в

виду, что величина υ3

не должна превышать 19,62К, где К – класс

нагрузки.

3

= 0,5(ПШ – ОФ) и коэффициенте

α3=0,5. Следует иметь в

виду, что величина υ3

не должна превышать 19,62К, где К – класс

нагрузки.

Нормативное (боковое) давление грунта при расположении железнодорожного подвижного состава на призме обрушения (см. Рисунок 5.2) определяется по формулам:

![]() ;

;

![]() ,

(5.6)

,

(5.6)

где

![]() - давление распределенной на длине шпал

(2,7 м) временной вертикальной нагрузки

(кПа);

- давление распределенной на длине шпал

(2,7 м) временной вертикальной нагрузки

(кПа);

![]() - высота, в пределах которой площадь

давления имеет переменную ширину, м;

- высота, в пределах которой площадь

давления имеет переменную ширину, м;

![]() - коэффициенты, зависящие от величины

- коэффициенты, зависящие от величины![]() и

и

![]() ;

;

![]() -

плечо бокового давления F1;

-

плечо бокового давления F1;

Рисунок 5.2 – К определению величин F1 и F2

![]() - плечо бокового давления F2.

- плечо бокового давления F2.

Коэффициенты

и

![]() принимаются по таблице 5.1.

принимаются по таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Значения коэффициентов

![]() и

и

![]()

h, h1, м |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

0,85 |

0,75 |

0,67 |

0,61 |

0,57 |

0,53 |

0,49 |

0,46 |

0,44 |

0,42 |

0,4 |

0,38 |

0,37 |

0,35 |

|

0,53 |

0,55 |

0,56 |

0,58 |

0,59 |

0,60 |

0,60 |

0,60 |

0,62 |

0,62 |

0,63 |

0,64 |

0,64 |

0,64 |