- •Глава 1. Сигналы импульсных устройств

- •Общие сведения

- •Переходные процессы в электрических цепях

- •Электрические импульсы и их параметры

- •Задачи и упражнения

- •Глава 2. Формирование импульсов

- •Линейные и нелинейные цепи

- •Дифференцирующие цепи

- •Влияние параметров схемы на результат дифференцирования

- •Переходные цепи

- •Интегрирующие цепи

- •Контур ударного возбуждения

- •Ограничители амплитуды

- •Формирование прямоугольных импульсов из синусоиды

- •Диодные ограничители с последовательным включением

- •Диодные ограничители с параллельным включением

- •Транзисторный усилитель-ограничитель

- •Задачи и упражнения

- •Глава 3. Генерирование импульсов

- •Общие сведения о релаксационных генераторах

- •Мультивибратор

- •Ждущий мультивибратор

- •Генераторы импульсов с внешним запуском

- •Запуск и принудительный срыв спусковых схем

- •Триггеры

- •Несимметричный триггер с эмиттерной связью (триггер Шмитта)

- •Запуск транзисторных триггеров

- •Блокинг-генератор

- •Корпус → переход (э-б) → c → ωб → корпус (эмиттер).

- •Генераторы пилообразных импульсов

- •Линеаризация пилообразного напряжения

- •Генераторы линейно изменяющегося тока

- •Задачи и упражнения

- •Литература

Генераторы линейно изменяющегося тока

Как уже было сказано, линейно изменяющийся ток (ЛИТ) используется для развёртки электронного луча в электронно-лучевых трубках с электромагнитным отклонением луча (например, в телевизорах и индикаторах кругового обзора РЛС). Линейно изменяющийся ток может быть получен только из линейно изменяющегося напряжения.

Определим форму, которую должно иметь напряжение UК на катушке, чтобы через неё проходил линейно нарастающий ток.

,

,

где

– скорость

нарастания тока.

– скорость

нарастания тока.

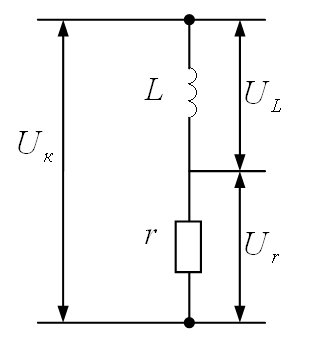

По второму закону Кирхгофа имеем (рис.3.37):

…………… (3.10),

…………… (3.10),

где L и r – соответственно индуктивность и активное сопротивление катушки.

Рис.3.37. Эквивалентная схема отклоняющей катушки

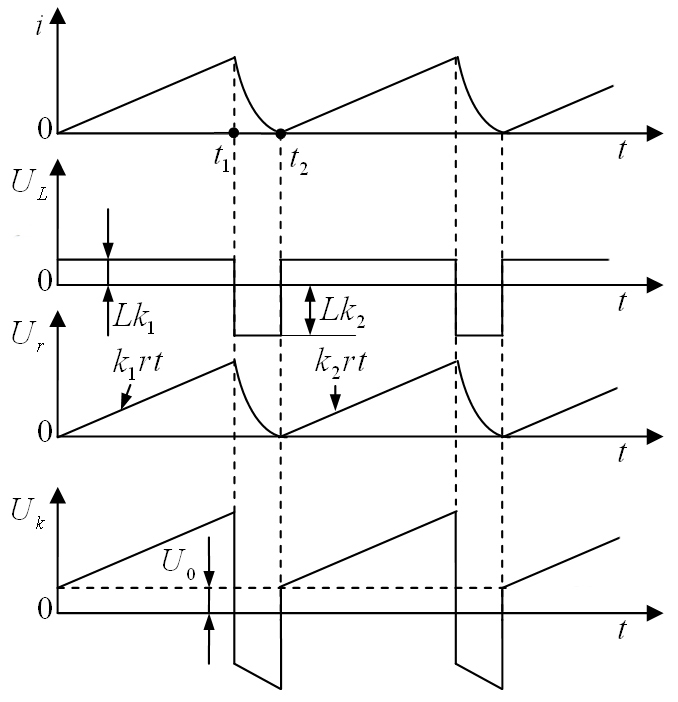

Из выражения (3.10) следует, что для получения линейно изменяющегося тока напряжение на катушке должно содержать постоянную составляющую U0 = Lk1 и линейно нарастающую составляющую k1rt (рис.3.38).

Рассуждая аналогично, можно прийти к выводу, что для формирования

тока, линейно убывающего со скоростью |k2| > |k1| (в интервале t1 – t2 на рис.3.38), напряжение на катушке должно иметь постоянную составляющую Lk2 и линейно падающую составляющую k2rt. Сложив графически составляющие UL и Ur (рис.3.38), получим необходимую форму напряжения UК на катушке. Очевидно, что через идеальную катушку (r = 0) пилообразный ток протекал бы при наличии на ней только постоянной составляющей

UК = k1L= Const.

Для реальной катушки нужна ещё и линейно нарастающая составляющая: она компенсирует напряжение на сопротивлении r. В противном случае с ростом тока и при UК = Const наблюдалось бы уменьшение напряжения на индуктивности катушки (UL = UК – Ur) т.е. не обеспечивалась бы линейность изменения тока.

Рис.3.38. Эпюры напряжений на элементах отклоняющей катушки

Пилообразное напряжение с начальным скачком U0 = Lk1 (нижняя эпюра на рис.3.38) можно получить от ГПН со стабильным током конденсатора, если последовательно с конденсатором включить резистор. На этом резисторе за счёт постоянного тока заряда будет выделяться постоянное напряжение U0 (равное требуемому при правильном выборе параметров и режима работы схемы), а на конденсаторе будет формироваться линейно нарастающее напряжение.

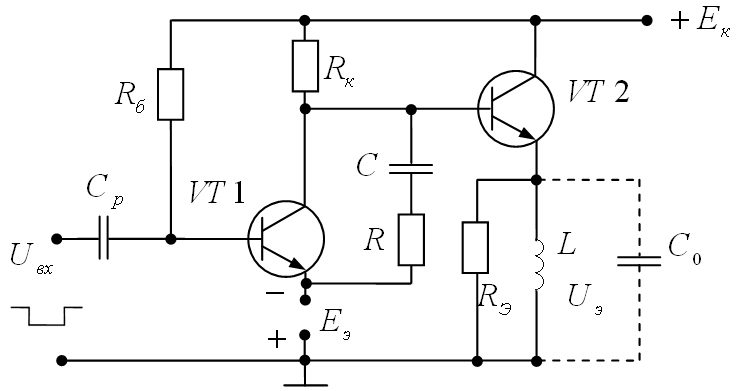

На рис.3.39 приведена схема генератора линейно изменяющегося тока (ГЛИТ), реализующая рассмотренный принцип. Она состоит из ГПН с начальным скачком U0 (на транзисторе VT1) и эмиттерного повторителя (на транзисторе VT2), нагрузкой которого являются отклоняющие катушки.

Рис.3.39. Принципиальная схема генератора линейно изменяющегося тока

Работа схемы.

1. Исходное состояние.

В исходном состоянии транзистор VT1 насыщен, т.к. к его базе через Rб подключён источник питания +Ек. При этом внутреннее сопротивление VT1 очень малó, поэтому потенциал на его коллекторе, а значит и на базе VT2 будет отрицательным и практически равным – Еэ. Таким образом, транзистор VT2 в исходном состоянии заперт и поэтому ток в отклоняющих катушках отсутствует.

2. Формирование импульса.

Входной прямоугольный импульс отрицательной полярности запирает транзистор VT1. Потенциал коллектора VT1 скачком возрастает до +Ек. Начинается заряд конденсатора C по цепи:

+ Ек → Rк → C → R → – Еэ → + Еэ (корпус).

С начала заряда конденсатора током Іс на резисторе R выделяется напряжение U0 = Іс·R. Постоянство этого напряжения обеспечивается в данной схеме стабильностью зарядного тока Іс за счёт выбора постоянной времени цепи заряда τз = (R + Rк) ·C >> τи, где τи – длительность входного импульса. Выбор τз >> τи способствует линейности нарастания напряжения на конденсаторе.

Пилообразное напряжение с начальной ступенькой (пьедесталом) действует на базе транзистора VT2 и повторяется на катушке L, чем обеспечивает в ней линейно нарастающий ток.

3. Восстановление исходного состояния схемы.

По окончании входного импульса транзистор VT1 отпирается и насыщается. Конденсатор C разряжается по цепи:

+ C → VT1 → R → – C.

На RC - цепи формируется напряжение, соответствующее нижней эпюре рис.3.38, в интервале t1 – t2. Однако обратный ход тока от него не зависит, так как за счёт Еэ транзистор VT2 заперт. Процессы в катушке определяются теперь параметрами паразитного контура, образованного её индуктивностью L, активным сопротивлением r и межвитковой ёмкостью C0. При резком прерывании тока происходит ударное возбуждение контура. Для срыва этих паразитных колебаний катушку шунтируют резистором Rш, сопротивление которого выбирают таким, чтобы паразитный колебательный процесс становился апериодическим, и колебания быстро затухали.

Получить идеальную форму тока ІL (рис.3.38) в катушке практически невозможно по двум причинам:

невозможно получить идеальный скачок напряжения на катушке из-за паразитной межвитковой ёмкости, которая принималась ранее равной нулю;

невозможно получить идеально нарастающее напряжение на входе катушки.