- •Архитектура Киевской и Черниговской земель.

- •Архитектура Полоцкой и Смоленской земель.

- •Петропаловская церковь в Смоленске

- •Архитектура Новгородской и Псковской земель

- •Народное деревянное зодчество

- •Шестерик

- •Русская система мер

- •Петродворец

- •Большой Царскосельский дворец

- •Зимний дворец (1754 -1764)

- •Смольный монастырь, Зимний и Царскосельский дворцы Растрелли явились ярким и совершенным отображением в архитектуре существовавших черт русской художественной культуры середины XVIII века.

- •Интерьеры барокко

- •Академия Художеств

- •Мраморный дворец (1768 – 1785)

- •СМраморный дворец трогий классицизм

Народное деревянное зодчество

Дерево является самым распространенным материалом древней Руси. Обширные леса покрывали земли киевской Руси, Великого Новгорода, Московского, Владимиро-Суздальского, Тверского княжеств. Легкая обработка и всеобщая доступность определили главенствующую роль дерева в строительном материале.

В деревянной архитектуре были выработаны многие строительный и композиционные приемы, которые отвечали природно-климатическим условиям и художественному вкусу. Постройки сельских поселений (амбары, мельницы, бани и мосты, а так же жилые дома возводились только из дерева вплоть до 19 века, а до 18 века большинство городских жилых построек были из дерева)

Ввиду недолговечности и горючести до наших дней не дошла ни одна деревянная постройка, датируемая ранее 16 века. Летописи, иконы и миниатюры позволяют восстановить облик древних сооружений. Наиболее устойчивых народных традиций была присуща районам русского севера.

Этому способствовали исторические условия:

Незатронутость монголо-татарскими нашествиями

Удаленность от развитых промышленных районов

Отсутствие крепостничества

Поселения на русском не подвергались также пореформенным перестройкам, благодаря чему сохранили первоначально народную основу и сложные традиции.

Частые пожары на Руси явились причиной гибели целых поселений и даже городов. Пожары были в Киеве, Новгороде, Владимире, Пскове и Саратове. В предвидении пожаров плотники заготавливали срубы и части жилых домов. Такие срубы можно было купить на спецрынках. Рынок в Москве – «За белой стеной». Наиболее широко применялись хвойные породы: сосна, ель, лиственница – ценные строительные качества. Прямолинейность, прямизна, смолистость, отсутствие дуплистости – позволяло раскалывать бревна по слоям для получения теса и пластин. Смолистость являлась повышением сопротивления гниению.

Лиственница использовалась для наиболее ответственных нижних венцов срубов. Дуб – для наиболее важных строений – например Московский кремль 1339, Софийский собор в Новгороде (989). Осина шла на производство лемеха, т.к. под воздухом дождя и снега у осины увеличивается прочность, а со временем она становится серебристого оттенка.

Самый распространенный вид леса, который шел на строительство – бревна D 25-40 см, иногда 60-80. Тес изготавливают из бревен, и обтесыванием с помощью топора – тесла. С помощью топора создавали «дивное узорочье».

Из исторических документов узнаем, что слово»рубить» означает «строить». Например «повеле рубити церкви» - велено строить церковь.

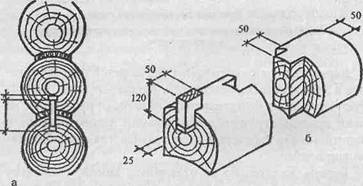

Основной конструктивной формной в русском деревянном зодчестве является прямоугольный сруб (четверик) из горизонтально уложенных и притесанных друг к другу бревен. 4 ряда состоит ряд – венец. Для сплачивания горизонтальных венцов делали пазы в бревнах, в начале в верхней части, затем в нижней поверхности для уменьшения возможности проникновения воды.

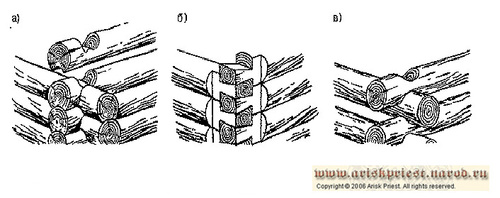

В углах срубов бревна соединялись с помощью врубок . врубка с остатком – «в обло». Наиболее теплоустойчива врубка.

Реже применяется без остатка – «в лапу».

Для экономии бревен в неотапливаемых помещениях делали врубку с просветом в ¼ бревна – «в режь».

Пазы мимлись, т.е. обкладывались мхом, а затем конопатились паклей. На один сруб шло 150-170 бревен. Основное время уходило на подгонку и притеску. Чтобы облегчить строительство, мастера делали подгонку на земле, потом поднимали. С этой целью высокие постройки разбивались на 2 – 4 чина, в каждом 8-10 бревен. Для сборки бревна метились цифрами: 1 – номер чина, 2 – номер венца. Благодаря таким чина можно было ставить постройку за 1 световой день.

Такие церкви назывались обыденные. Для большей вместимости здания рубились шестериком, восьмериком, десятериком.

четверик