Часть II история физической культуры и спорта в ссср

Раздел IV физическая культура и спорт в дореволюционной россии

Глава 10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Археологические раскопки и этнографические исследования, проводившиеся начтерритории СССР, дают основание говорить о том, что уже в древности существовали различные виды физических упражнений и игр. У многих народов, проживающих сейчас на территории СССР,, сохранились игры и физические упражнения, уходящие своими корнями в далекое прошлое. Они отражают охотничью, рыболовную, скотоводческую, земледельческую, военную и бытовую деятельность племен и родов первобытного общества.

В

древности бытовали верховая езда,

стрельба из лука, метание разных

предметов, разнообразные игры. У

народов Севера нашей страны

с IV—Ш

тыс. до н. э. были распространены лыжи.

Среди населения Сибири и Дальнего

Востока сравнительно широко в

воспитательных

целях использовались состязательные

игры с бегом, метанием

копья, дротиков и топора, плавание,

гребля, игры «в медведя»

и «оленя». Хорошо было поставлено

военно-физическое воспитание

в Древней Грузии. Многие игры и

физические упражнения русского,

украинскего, белорусского народов,

жителей средней Азии, Прибалтики берут

свое начало с древних времен. В

героическом эпосе

разных народов нашей Родины отражены

разнообразные формы

физической культуры, включающие в себя

игры и физические ' упражнения,

получившие распространение в последующие

столетия. i.

По мере разложения первобытнообщинного

строя возникают классовые

(рабовладельческое и феодальное)

общества, основанные на частной

собственности, эксплуатации и социальном

неравенстве между

людьми, что, в свою очередь, приводит к

классовому характеру воспитания

вообще и физического воспитания в

частности. Это ярко проявилось

в рабовладельческих и феодальных

государствах Закавказья,

Средней Азии, Северного Причерноморья,

Крыма, в-Киевской Руси

и русеквм-цевдрад-нзосаниом-гвсудареФ&е.

С образованием государственных

форм правления, с появлением

имущественного неравенства

среди населения, с разделением общества

на антагонистические

классы дальнейшее развитие физической

культуры и спорта проходит

в двух основных направлениях: физическая

культура народных

масс и господствующего класса.

Самобытная народная система физического воспитания

Многие виды народных физических упражнений и игр, возникнув в условиях первобытнообщинного строя, претерпевают существенные изменения в рабовладельческих государствах Закавказья, Средней Азии, у сарматских и скифских племен.

У древних народов Армении и Грузии (И—I вв. до н. э.) были распространены такие виды физических упражнений, как бег, метание копья, игры, отражающие процессы трудовой деятельности. Широкой популярностью у армян пользовалась борьба «кох». У грузинского народа были распространены игра с мячом «лело», борьба «чидаоба», конные скачки, джигитовка, конное поло, фехтование на палках, кулачные бои. Обычно игры проводились по праздникам. Например, в Древней Армении наиболее значительными праздниками были «Навасард» и «Вардавар». Они посвящались языческим обрядам, а после принятия христианства (IV в.)—христианским церковным праздникам. Праздники сопровождались национальной борьбой, играми, прыжками через костер, танцами,' скачками на лошадях.1^

Самобытные народные формы военно-физической подготовки существовали в VII—I вв. до н. э. у скотоводческих и земледельческих скифских и сарматских племен, населявших Северное Причерноморье и прикаспийские степи. Скифы и сарматы отлично владели различными видами наступательного и оборонительного оружия (луком, щитом, мечом, секирой). Они были прекрасными наездниками, их отличали высокий уровень воинского мастерства, дисциплинированность в бою, выносливость. Римский писатель Сидоний (IV в. н. э.) говорил о скифах: «У них страшные и верные руки, наносящие меткими копьями неизбежную смерть, и ярость, умеющая разить непо-грешными ударами». Каждый из малых и больших народов и народностей, населявших территорию нашей страны в те далекие времена, внес свой вклад в развитие отечественной самобытной системы (физического воспитания.»

т 'Своеобразием отличалось физическое воспитание у древних славян. В своем развитии восточные слав.яне, жившие на территории европейской части СССР, прошли присущий всем другим народам путь от первобытного состояния до разложения родового строя и разделения его на классы. Однако рабовладельческие отношения у восточных славян не получили полного развития, как это было в Закавказье, Средней Азии и в Крыму. В VI—VIII вв. восточные славяне жили еще родовым строем. Они занимались скотоводством, ремеслами, земледелием, охотой.

Воспитание детей осуществлялось всей родовой общиной. Мальчиков и юношей воспитывали мужчины, а девочек и девушек —женщины. По некоторым данным, у славян, как и у других народов, существовали «дома молодежи», проводились инициации, в которых основное внимание уделялось физической подготовке молодых людей. По мере распада родовой общины воспитательные функции все больше переходят к семье. Родители, воспитывая и обучая своих детей, передавали им навыки и умения в охоте, верховой езде, стрель-

131

130

Славянам часто приходилось вести войны, отражать набеги кочевых племен (аваров, хазаров и др.). Это заставляло уделять много времени военному воспитанию молодежи и взрослых. По свидетельству современников, славяне отличались смелостью и храбростью, силой и выносливостью. Византийский император Маврикий (VI в.) так оценивал воинское умение славян: «Племена славян многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются внезапными атаками, хитростью и днем и ночью, изобретая много разнообразных способов. Опытны они также и в переправе через реки, превосходя в этом всех людей».

В воспитательной системе славян важное место занимали игрища, связанные с культовыми обрядами. Они посвящались матери-земле, богу Солнца Яриле, богу войны и оружия Перуну. Игрища состояли из плясок, песен, хороводов, из разнообразных игр и физических упражнений, носящих состязательный характер. На игрищах молодежь стремилась показать свое умение в стрельбе из лука, метании камней в цель и на дальность, в разных играх и забавах («городки», «бабки» и др.). В жизни восточных славян игрища имели большое воспитательное значение. Молодые люди приобретали на них требуемые в труде и военном деле навыки и умения.

В связи с разложением рабовладельческих отношений в Средней Азии, Закавказье и в Крыму и родового строя в древнеславярском обществе создались необходимые предпосылки для возникновения феодальной общественно-экономической формации.

В Киевском государстве (VIII—XI вв.) в период феодальной раздробленности на Руси (XI-I—XIV вв.) и в эпоху русского централизованного государства (XV—XVIIвв.) народы бережно сохраняли и развивали самобытную систему физического воспитания, которая служила им средством подготовки сильных, выносливых воинов — чудо-богатырей, отстаивавших в тяжелых боях с чужеземными захватчиками свободу и независимость своей Родины. Только за XIII, XIV и первую половину XV в. русский народ вь!держал более 160 войн с татарами и монголами, литовцами и немецкими рыцарями, шведами, поляками и др. В этих сражениях русский народ показал стойкость и мужество, глубокий патриотизм, высокие физические и моральные качества. Самобытные народные формы физического воспитания играли важную роль в подготовке княжеских дружин. В «Слове о полку Игореве», в былинах об Илье Муромце, Добрыне Никитиче говорится о любимых упражнениях и играх народа: боях с палицами и копьями, борьбе, разных потехах, рубке саблями, стрельбе из лука. Эти упражнения часто сопровождались состязаниями в силе, ловкости, воинском умении. В летописях и былинах отражены многие подвиги воинов-богатырей. Так, Ипатьевская летопись упоминает, как в 972 г. из осажденного печенегами Киева вышел русский воин, переплыл Днепр, сообщив князю Святославу об опасности, грозящей Киеву.

132

Лыжи на Руси (XVI в.)

В эпоху феодализма среди народных масс широкой популярностью пользовались многочисленные физические упражнения и игры, связанные с трудовой и военной деятельностью. Повсеместное распространение получили кулачные бои: групповые (стенка на стенку) и одиночные (один на один). Эта народная забава отражена в древних пословицах: «Кулачный боец — добрый молодец», «Без борца да бойца нет венца». Групповые кулачные бои проводились улица на улицу, деревня на деревню, слобода на слободу с соблюдением возрастного деления участников. Бои устраивались обычно по праздникам, летом — на площадях, а зимой — на замерзших прудах, озерах, реках. С утра бой начинали подростки, затем выходили юноши и заканчивали бой зрелые, наиболее искусные в этом виде бойцы. Во время такого боя участники должны были придерживаться неписанных, но выработанных народом правил: «лежачего не бьют», «заначку в рукавицу не класть», «биться лицом к лицу, грудь с грудью», «подножек не ставить» и других.

Одиночные бои применялись как способ решения спорных вопросов, конфликтов. При Иване IV Грозном они принимают форму судебных поединков. Классический пример такого боя описан М. Ю. Лермонтовым в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Широко распространены были та«же плавание, гребля, ходьба на лыжах. Народы, жившие по берегам водоемов, использовали плавание как гигиеническое средство. Гребля как способ передвижения по воде широко применялась в военной и трудовой жизни многих народов России. Так, в войске Степана Разина хорошо была поставлена предварительная подготовка гребцов. Об этом пишет Степан Злобин в своем историческом романе «Степан Разин». Разинцев «учили грести веслами, когда судно идет «снаветру» —на откос и «споветру» — в кручу волны. В каждом случае разделяли гребцов на загребных, рядовых и крючных, учили владеть кормовым веслом, править и вытаскивать якоря, латать паруса и накидывать... крючья, цепляясь в бою за края вражеских кораблей». Сам Степан Разин был неплохим пловцом «саженками».

Значительную роль играли народные виды упражнений в системе военно-физической подготовки украинского казачества в Запорож-

133

ской Сечи. Детей с раннего возраста обучали верховой езде и владению оружием. Много внимания уделялось играм, в которых надо было проявлять находчивость и ловкость, смелость и предприимчивость. Среди казаков особенной популярностью пользовались верховая езда, борьба, плавание, бег, упражнения с оружием. У Богдана Хмельницкого основную боевую силу составляли казаки. Это были смелые и мужественные воины. Сам Богдан Хмельницкий отлично стрелял из лука, управлял конем и плавал.

Народы Сибири, Урала, средней полосы России с давних времен применяли лыжи. В процессе труда (охоты) использовались охотничьи лыжи, подбитые мехом. Они хорошо скользили и не давали отдачи. В быту применяли лыжи, по своей конструкции близкие к современным гоночным лыжам. Об этом свидетельствуют археологические раскопки в древнем Новгороде. С середины XV в. лыжи начинают применяться в военном деле. Никоновская летопись сообщает, что в 1444 г. лыжная рать русских воинов была отправлена против татар под Рязань. Лыжные рати сражались в отрядах Ермака. В начале XVII в. русский полководец М. В. Скопин-Шуйский успешно применял лыжные отряды в войне против поляков.

В период феодализма дальнейшее развитие получили народные виды физических упражнений и игр в Средней Азии. К подлинно народным видам конного спорта относились «байга» и «аламан-бай- га» — скачки, проводившиеся на больших праздниках, а также игры с мячом на конях с применением специальных палок — «гуйбози». Широкое распространение получила и игра в шахматы. Узбекский поэт Алишер Навои считался хорошим шахматистом. Среди народ ных игр было много таких, которые включали в себя элементы борь бы, бега, метаний и прыжков. Особой популярностью пользовалась борьба на поясах («кураш»). Туркмены и узбеки успешно выполня ли сложнейшие акробатические упражнения на высоко натянутом канате, носившем название «дарваз». В средневековой жизни наро дов Средней Азии почетное место занимала охота с ловчими птица ми: соколами, ястребами, кречетами. Между охотниками иногда уст раивались состязания. .

Продолжали развиваться и совершенствоваться самобытные формы физического воспитания в период феодализма у народов Закавказья. Так, в сельской общине у армян существовала групповая форма обучения и воспитания молодежи. В некоторых местах создавались «общества холостых» или «дома молодежи». Основное внимание в них уделялось военно-физическому воспитанию, средствами которого являлись военные, трудовые, атлетические упражнения, игры и танцы. По праздникам устраивались соревнования по многим видам спорта (бег, поднятие тяжестей, борьба «кох», преодоление ирепятетвий и др.).

Свои самобытные физические упражнения и игры имели народы Урала, Поволжья, Кубани, Прибалтики. В Белоруссии широкое распространение получил «игрышчы» «купальские» и «калядные», составными елементами которых были бег наперегонки, борьба, кулачные бои, прыжки, танцы, песни, хороводы. Они способствовали развитию ловкости и силы, мужества и выносливости.

134

Таким образом, каждый народ нашей страны в далеком прошлом имел свои самобытные формы физического воспитания, обусловленные особенностями экономического и культурного развития, географическими условиями, традициями и бытом.

р чало

Процессу развития народных фи- ■ зических упражнений и игр, особенно в условиях феодального общества, во многом препятствовала религия. Русская православная церковь выступала против народных игрищ и других физических упражнений. Христианская религия, борясь с языческими традициями, объявляла греховным участие в «еллинских беснованиях». Свод церковных положений «Стоглав» (1551 г.) и книга житейских и моральных правил «Домострой» (1580 г.) были направлены против народных игр, забав и развлечений. Большим тормо- Юноша играющий в свайку (на-зом в развитии физического воспи-тания среди народов Средней Азии выступал ислам. Мусульманская религия, являясь орудием угнетения народных масс, проповедовала аскетизм, призывала к смирению, отказу от всех забав, объявляла игры и физические упражнения греховным делом.

Против народных форм физического воспитания вела борьбу не только церковная, но и светская власть. В 1648 г. царь Алексей Михайлович при содействии духовенства издал указ о запрещении народных игр и забав. В указе говорилось, что тех людей, которые будут играть в «богомерзкие игры», "надлежит «бить батогами», а «ослушников... велено ссылать в украйные города в опалу». Но ни царские указы, ни церковные запреты не в силах были остановить объективные процессы развития физических упражнений и игр в народном быту. В народе продолжали сохраняться и передаваться из поколения в поколение наиболее прогрессивные формы физического воспитания.

В играх и забавах русского народа, по словам В. Г. Белинского, со всей силой проявляются простодушная суровость его нравов, богатырская сила и широкий размах его чувств.

В XVIII и первой половине XIX в. игры и физические упражнения народов нашей страны по-прежнему отражали производственную деятельность людей (охоту, земледелие, скотоводство, рыболовство), военный и семейный быт народа. Особой популярностью в народе стали пользоваться физические упражнения и игры, имевшие спортивную, направленность. К ним относились игры и упражнения без

135

предметов (борьба, бег наперегонки, прыжки, «горелки», «гуси-лебеди» и др.) и с предметами (городки, бабки, чижик, лапта, свайка, игры с мячом, шаром, жгутом). Весь этот комплекс игр и упражнений составлял самобытную народную систему физического воспитания, дополнявшуюся народными средствами закаливания: горячей баней и купанием в холодной воде, обтиранием снегом.

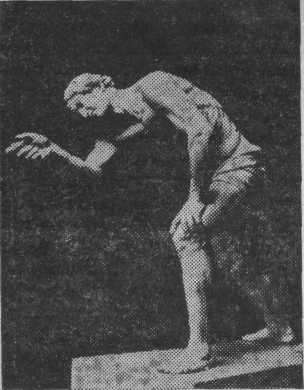

Парень, играющий в бабки (начало XIX в.)

В процессе игр и физических упражнений воспитывались сила и ловкость, быстрота и выносливость, меткость и сообразительность, догадливость, мужество и храбрость. Высокие моральна-волевые и физические качества народные массы показывали в борьбе за социальную справедливость в отрядах Болотникова и Пугачева, в борьбе за независимость нашей Родины в Отечественной войне 1812 г.

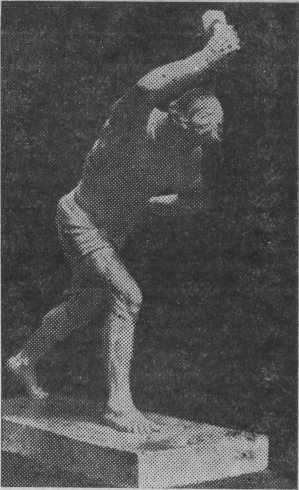

Многие народные физические упражнения и игры нашли свое отражение в художественной литературе, поэзии, скульптуре, изобразительном искусстве. А. С. Пушкин посвятил поэтические строки скульптуре «Парень, играющий в свайку» русского ваятеля А. В.Ла-гоновского (1836 г.):

Юноша, полный красы, напряжений и усилия чуждый, Строен, легок и могуч —тешится быстрой игрой, Вот и товарищ тебе, дискобол, он достоин, клянуся, Дружно обнявшись с тобой, после игры отдохнуть.

Великий русский поэт написал стихотворение, посвященное и другой скульптуре — «Парень, играющий в бабки» Н. С. Пименова (1836 г.):

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро оперся, другою подняв меткую кость, . Вот уж прицелился... Прочь раздайся, народ любопытный, Врозь расступись: не мешай русской удалой игре.

Скульптура А. А. Иванова «Юноша, играющий в городки» (1834 г.) посвящена одной из самых любимых игр русского народа.

Писатель С. Т. Аксаков, наблюдая в 1806 г. кулачные бои, так описал их в «Рассказе из студенческой жизни»: «Тогда ' в Казани происходили по зимам, на льду большого озера Кабана, знаменитые кулачные бои между татарскими слободами и русскими суконными слободами, состоявшими из крепостных крестьян помещика Осоки-на... Бои эти доходили иногда до ожесточения и, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национальности». Писатель подчеркивает характерную сторону царской политики —

136

натравливание одной нации на другую даже при проведении народных забав.

Подробно описал кулачные бои Н. Г. Помяловский в романе.«По* речане»: «Для этого дела зимою, каждый праздничный день, часа з три пополудни, на дорогу, легшую поперек реки, собирались крючники и поречане (жители охоты) играть в старинную славянскую игру, называемую боем». Им же описана в «Очерках бурсы» народная игра в ножной мяч, носившая название «кила»: «На левой сторо-" не двора около осьмидесяти человек играют в килу — кожаный, набитый волосами мяч, величиной в человеческую голову. Две партии сходились стена на стену: один из учеников вел килу, медленно подвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре. ...Кила! — закричали ученики — это означало, что город взят. Победители в восторге и с гордостью возвращались на- свое место». Популярную игру сибирских и украинских казаков «Взятие снежного городка» красочно изобразил замечательный русский художник В. И. Суриков.

С развитием капиталистических отношений в стране усиливается эксплуатация народных масс, их обнищание. Рост промышленного производства и торговли требовали притока рабочей силы. Происходит сильная миграция сельского населения в город на заработки. В этих условиях, с одной стороны, самобытная система физического воспитания народа постепенно приходит в упадок. Но с другой —это способствовало распространению народных физических упражнений и игр среди жителей городов.

Система военно-физического воспитания господствующих классов

В I тысячелетии до н. э. в Закавказье, Средней Азии, Северном

Причерноморье образовались ранние государства с рабовладельческой формой правления. Господствующим классом в этих государствах являлась рабовладельческая аристократия. В рабовладельческом обществе воспитание и обучение носили ярко выраженный классовый характер. Физическое воспитание как часть общего воспитания рабовладельцев по своим целям и задачам все больше обособлялось от народных форм физического воспитания.

Военно-физическое воспитание рабовладельцев носило организованный характер и начиналось с раннего возраста; Воспитание детей поручалось наиболее опытным военачальникам, которые отличались меткостью в стрельбе из лука, мастерством в верховой езде, силой и ловкостью. В городах Северного гфичерноморья (Ольвия, Херсонес и др.) в VIII—IV вв. до н. э. существовали палестры и гимнасии, з которых молодые люди получали военно-физическое воспитание я участвовали в состязаниях. В государстве Великая Армения (II— I вв. до н. э.) для детей нахараров" (рабовладельцев) создавали школы, в которых основное внимание уделялось военно-физич.ескому воспитанию. После установления связей с рабовладельческими государствами Греции и Рима армянские и грузинские атлеты принимали участие в некоторых греческих и римских играх. Так, сын армянского царя Вараздат вышел победителем в кулачном бою на 291-й Олимпу

пиаде в 385 г. Грузинский царь Фарссман и его сын в 138 г. демонстрировали свое умение в военных играх на Марсовом поле в Риме.

В рабовладельческой, а затем и феодальной системах военно-физического воспитания в качестве основных средств использовались народные виды физических упражнений и игр (верховая езда, стрельба из лука, охота, игры). Но цель применения их была различной. В народе они служили одним из средств подготовки к трудовой деятельности, а у рабовладельцев и феодалов, которые не занимались физическим трудом,— средством лишь военной подготовки и развлечения.

В Киевском феодальном государстве начиная с X в. в княжеских и боярских домах появляются специальные лица («дядьки-пестуны») * для воспитания и обучения детей. Это были главным образом выходцы из народа, обладающие воспитательными навыками. Воспитывая и обучая детей феодальной знати, они использовали народные формы физического воспитания. В юном и зрелом возрасте феодалы совершенствовали свою военно-физическую подготовку, находясь на службе в «старшей» боярской дружине, а также и в быту—на охоте, конных «ристаниях» (турнирах, состязаниях), в военных играх и «потехах» (развлечениях).

Полезные советы о^том, как нужно воспитывать княжеских детей, даны в педагогическом сочинении конца XI в. «Поучение чадам своим» Владимира Мономаха. Ставя на первое место внушение детям страха перед богом и духовенством, «Поучение» в то же время рекомендует воспитывать в них мужество, храбрость, трудолюбие, гуманность, отвагу, любовь к Родине, умение защищать ее от врагов. Владимир Мономах завещал не страшиться «ни рати, ни зверя», но творить «мужское дело». В числе средств воспитания «Поучение» называет верховую езду, охоту и другие упражнения. Советы Мономаха имели целью обеспечить нормальное физическое развитие, умственное и нравственное воспитание подрастающего княжеского поколения. Они отвечали в первую очередь потребностям феодальной власти Киевской Руси. Вместе с тем «Поучение» Владимира Моно-. маха явилось замечательным педагогическим памятником, свидетельствующим о высоком уровне культуры в Киевском государстве. Оно способствовало дальнейшему развитию системы военно-физического воспитания феодалов.

В период феодальной раздробленности на Руси (XII—XIV вв.) и в русском централизованном государстве (XV—XVII вв.) физическое воспитание господствующего класса продолжает носить военную направленность. Это было обусловлено многочисленными войнами против татар, немецких рыцарей, шведов и поляков и требованиями, предъявляемыми к службе в княжеских дружинах, поместном . войске (XV в.), в «стрелецких» и «городовых» полках (XVI в.). Командовали войсками выходцы из княжеских, боярских и дворянских семей. Их заранее готовили к несению воинской службы. Поскольку главным родом войск была конница, то в воспитании феодалов основное внимание уделялось верховой езде, конному спорту

* От слова «пестовать» — воспитывать.

138

От слова «пестовать» — воспитывать.

138

(скачки), конной охоте. Их обучали также искусству владеть копьями, луками, саблями, с появлением огнестрельного оружия — стрельбе из ружей. В целях военно-физического воспитания использовались разные «потехи». К ним относились медвежья, соколиная и псовая охота, конские ристания, фехтовальные поединки.* В феодальном быту значительное место занимали игры с мячом, катание на качелях и с гор на санях, игра в шахматы и шашки. Нередко в целях развлечения царей, князей, бояр и дворян устраивались «потехи», на которых выступали скоморохи, борцы с медведями, акробаты, кулачные бойцы, фехтовальщики. Это были люди из народа, потешавшие феодальную знать за вознаграждение или по принуждению.

О наличии довольно стройной системы военно-физического воспитания феодальной знати Грузии можно судить по замечательному литературному памятнику Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.) и сочинению царя Арчила Багратиони, в котором описаны нравы Грузии XVII столетия. В поэме Шота Руставели отражены жизнь, культура и быт Грузии времен царицы Тамары. В ней воспет образ грузинского витязя, преданного своему царю, в совершенстве владеющего оружием. Рыцарь-воин обладает смелостью и мужеством, любит свою Родину, наделен исключительной физической и духовной силой. В поисках славы он участвует в боях и в охоте, в играх и развлечениях, проявляя всюду доблесть, находчивость и справедливость.

Физическое воспитание в феодальных семьях начиналось с раннего детства. В поэме так говорится об этом:

С детства силу развивая, Был я славным акробатом, Перепрыгивал канавы, Ловко бегал по канатам.

Для проведения игр и занятий физическими упражнениями оборудовались специальные места:

На арене мечут копья, На лугу играют в мяч, На ристалищах огромных Лошадей пускают вскачь.

Военно-физическое воспитание феодалов складывалось из конноспортивных игр («цхенбурти», «кабахи»), стрельбы из лука, гимнастических и акробатических упражнений, метания копья, бега и прыжков, различных видов забав и развлечений. Весь этот комплекс упражнений воспитывал воинские, охотничьи, служебные и спортивные навыки, определяющие идеал развитого человека эпохи феодализма. Военно-физическое воспитание феодалов Грузии позднего феодализма сравнительно полно представлено в сочинениях царя Арчила Багратиони. В XVI—XVII вв. Грузия представляла собой своеобразный военный лагерь, главенствующее место в котором занимала феодальная знать. Для феодалов обязательным считалось систематическое совершенствование в военном искусстве и физической подготовленности, что было необходимо для защиты классовых интересов, с одной стороны, и для борьбы с внешним врагом, с другой. Основ*

139

ные

средства военно-физической подготовки

феодалов, указанные в произведениях

Арчила Багратиони, заимствованы из

народных форм физического воспитания,

которые культивировались в Грузии в

более раннее

время.

ные

средства военно-физической подготовки

феодалов, указанные в произведениях

Арчила Багратиони, заимствованы из

народных форм физического воспитания,

которые культивировались в Грузии в

более раннее

время.

Разнообразные виды физических упражнений и игр были распространены и среди феодальной знати Армении. В XIII — XV вв. большой популярностью пользовались рыцарские упражнения (верховая езда, стрельба из лука, фехтование и др.). Наиболее знатные феодалы устраивали состязания наподобие рыцарских турниров.

Определенное распространение имело военно-физическое воспитание феодалов в Средней Азии и других районах страны, где существовали феодальные отношения.

Государственные преобразования в Русском государстве в области экономики, военного дела и культуры, проведенные в XVIII в., обеспечили возвышение дворянского сословия. Царское правительство стало стремиться к повышению духовной и физической культуры дворян. В 1717 г. по указанию Петра I вышла в свет книга «Юности честное зерцало», представлявшая собой свод правил поведения молодых дворян в высшем обществе. В нем отмечалось: «Молодой шляхтич или дворянин, ежели в экзерции своей совершенен, а наипаче в языках, конной езде, в танцевании, в шпажной битве, и может добрый разговор учинить, к тому же красноглаголив и в книгах научен, оный может с такими досугами прямым придворным человеком быть». Для поднятия культуры дворянства учреждались ассам-.блеи, впоследствии дворянские собрания, с играми, танцами и другими развлечениями. Особое внимание Петр I уделял обучению дворян парусному и гребному делу. При этом он преследовал практическую цель — пополнение офицерскими кадрами военно-морского флота. По его указанию в 1719 г. создается так называемая «Невская флотилия» и разрабатывается регламент по обучению парусному и гребному делу. В бесплатное пользование дворянам было роздано 141 судно. В определенные дни и часы они собирались на Неве и обучались управлять парусом и'изучали искусство гребли. После смерти Петра I (1725 г.) парусное и гребное дело пришло в упадок, Екатерина I и Елизавета Петровна пытались возродить петровский регламент, но успеха они не достигли. Лишь в 1846 г. в Санкт-Петербурге открылся императорский яхт-клуб. Его членами состояли 125 человек, наиболее приближенных к Николаю I.

В быту дворянской знати России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии широко были развиты фехтование на эспадронах, саблях, рапирах, мечах и кинжалах; стрельба из лука, ружей и пистолетов; охота пешая;" конная, псовая и с птицами; верховая езда как среди мужчин, так и женщин. Все эти упражнения были дворянскими, служили средствами развлечения. В то же время овладение ими способствовало подготовке дворян к военной офицерской службе. Распространение фехтования и стрельбы из пистолетов было связано еще и с тем, что в дворянской среде часто1 происходили дуэли. Для обучения фехтованию и верховой езде приглашались специалисты, чаще всего иностранцы: «фехтмейстеры» (учителя фехтования) и «берейторы» (учителя верховой езды).

140

В первой половине XIX в. получают распространение различные фехтовальные, стрелковые, гимнастические и плавательные частные заведения, предназначенные для дворянских кругов. Их деятельность строилась на коммерческих началах. В большинстве своем они открывались иностранцами, приехавшими в Россию для обогащения. В газете «С.-Петербургские ведомости» и в журнале «Северная пчела» часто печатались объявления о том, что такой-то господин за такую-то плату берется обучить искусству фехтования, стрельбы, плавания и гимнастическим упражнениям (в лечебных целях). Иногда устраивались соревнования*по стрельбе и фехтованию. Так, в одном из номеров газеты «С.-Петербургские ведомости» за 1808 г. появилось следующее объявление: «В будущую субботу, 10 октября, в собрании любителей стрельбы будет дан генеральный фехтовальный бал, или так называемое «АССО», единственно для членов данного собрания. Те из любителей, кои намерены вписаться в оное, должны заплатить годовой взнос, состоящий из 50 рублей». Периодически Проводились состязания по конному спорту (бега, скачки) и на русских тройках. Для занятий и развлечений строились специальные сооружения: манежи, тиры, ипподромы, катальные горы.

В конце XVIII в. и первой половины XIX в. начали выходить пособия, в которых излагались основы техники, тактики и методики обучения фехтованию, плаванию, стрельбе и другим видам физических упражнений. В 1796 г. учитель фехтования Балтазар Фишер написал книгу «Искусство фехтования во всем его пространстве». В 1808 г. вышла' книга Тевенота «Искусство плавать с рассуждениями». В середине XIX в. были опубликованы еще два учебных посо-оия по фехтованию: Н. В. Соколова «Начертание правил фехтовального искусства» (1843 г.) и И. Е. Севербрика «Руководство к изучению правил фехтования на рапирах и эспадронах» (1852 г.).

В дворянском быту значительное место занимали игры с мячом, шахматы и шашки. При Екатерине II был выписан из Франции «профессор мячиковой игры», который обучал дворянскую молодежь игре в «жёдепом» — прообраз современного тенниса. С увлечением играли в «волан», напоминавший бадминтон; «лапту», «горелки», «крокет» и другие игры.

Развитие физических упражнений и игр среди высших слоев общества входило в общую систему воспитания господствующего класса. По своим целям и задачам эта система коренным образом отличалась от самобытной народной системы физического воспитания и противопоставлялась ей. Классовая и военная направленность дворянской системы была призвана воспитывать людей, стоявших на страже защиты интересов русского царизма, его внутренней и внешней политики.

Физическая подготовка в армии и в учебных заведениях

Физическая подготовка в армии. К концу XVII в. Россия представляла собой обширное многонациональное централизованное феодально-абсолютистское государство. В стране произошли значительные сдвиги в развитии экономики и культуры. Однако Россия все

141

еще

отставала от передовых стран Европы.

Ее отсталость была вызвана

многолетним татаро-монгольским игом,

частыми войнами с внешними

врагами, внутренними междоусобицами,

оторванностью от морских

путей. Перед нашей страной возникла

острая необходимость в

дальнейшем развитии промышленности,

военного дела, усовершенствования

государственного аппарата, росте науки

и техники, просвещения.

еще

отставала от передовых стран Европы.

Ее отсталость была вызвана

многолетним татаро-монгольским игом,

частыми войнами с внешними

врагами, внутренними междоусобицами,

оторванностью от морских

путей. Перед нашей страной возникла

острая необходимость в

дальнейшем развитии промышленности,

военного дела, усовершенствования

государственного аппарата, росте науки

и техники, просвещения.

'На решение этих исторических задач в начале XVIII в. были направлены большие экономические, административные, военные и просветительные преобразования, проводимые в стране при непосредственном участии Петра I. Быстрыми темпами стали развиваться металлургическая промышленность и мануфактурное производство; усиленно укреплялось военное могущество государства, росло его международное значение; много внимания уделялось подъему русской национальной культуры.

^Реформы, проведенные в начале XVIII в., глубоко затронули вопросы физического воспитания в области военного дела и просвещения. До XVII в. в России регулярного обучения войск ратному делу не проводилось. В «стрелецких» и «городовых» полках обучение приемам с оружием и строю не носили регулярного характера.* Лишь в 1647 г. в Москве издается руководство «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». В нем говорилось о пользе повседневных упражнений солдат и офицеров стрельбе, вербовой езде, бегу, бросанию копий, плаванию, закаливанию, преодолению «со оружием через огороды (изгороди) и через рвы, и через воды скакати и прочая».

• Военная реформа конца XVII и начала XVIII в. оказала решающее влияние на создание системы военно-физической подготовки русской армии. Все началось с организации Петром I Семеновского и Преображенского «потешных» полков. Эти полки формировались из людей, различных по своему социальному положению. Здесь были выходцы из дворян, бояр, купцов, ремесленников. В первое время основное внимание уделялось военным «потехам» (играм). В ходе «потех» совершенствовалась боевая выучка солдат, развивались проворство, ловкость, выносливость, сила, быстрота. Военно-физическая подготовка и учения проводились в условиях, приближенных к боевым. Значительное время отводилось на овладение штыковым боем, поскольку часто в боевой обстановке приходилось вступать в рукопашную схватку. В военных играх иногда участвовало до 30—40 тыс. солдат. С одной стороны выступали Семеновский и Преображенский полки, а с другой — стрелецкие полки. Особенно большие военные «потехи» проводились под селом Кожуховом в 1694 г. Петр I рассматривал эти игры как репетицию перед Азовским походом. Во время игр и походов солдаты учились брать искусно построенные крепости, преодолевать препятствия, даже штурмовать монастырские стены. При Петре I закладываются основы русского военно-морского флота. Принимаются решительные меры по обучению военно-морскому искусству. Первые шаги в обучении парусному и гребному делу делались на реке Яузе, затем занятия перенесли на Переславское (Плещеево) озеро, а потом на Белое море под Архангельск.

142

После Петра I в русской армии стали насаждаться иностранные методы подготовки войск, где главное внимание обращалось на обучение парадным приемам, на муштру солдат. Передовая часть русского офицерства (П. А. Румянцев, Ф. Ф. Ушаков, А. В. Суворов и др.) в подразделениях, которыми им приходилось командовать, старались не только сохранять, но и развивать петровские традиции. Особенно большая заслуга в этом принадлежит выдающемуся полководцу А. В. Суворову (1730—1800 гг.), поднявшему систему подготовки войска на такую высоту, которой не достигла в те времена ни одна страна мира. Об этом убедительно свидетельствуют блестящие военные победы, одержанные русскими войсками под командованием А. В. Суворова. В своих сочинениях «Полковое учреждение» и «Наука побеждать» он изложил взгляды на военно-физическую подготовку солдат и офицеров. ■*

При жизни А. В. Суворова физическая подготовка еще не выделялась в самостоятельный раздел, а входила составной частью в общую боевую подготовку воинов. Суворовские принципы военного искусства включали в себя субординацию (подчинение, дисциплину), экзерцицию (обучение, упражнения), чистоту, здоровье, бодрость, храбрость, победу.*А. В. Суворов говорил, что обучать солдат и офицеров нужно тому, что встречается в бою. В военных надо развивать быстроту, умение определять дистанцию, воспитывать решительность и натиск. Суворовское выражение «пуля дура, штык молодец» указывает на широкое применение в обучении приемов штыкового боя. Офицерам он рекомендовал фехтование и верховую езду. В системе А. В. Суворова важное место занимала морально-волевая подготовка, воспитание преданности Родине, мужества, смелости. После А. В. Суворова его направление военно-физической подготовки войск развивали М. И. Кутузов, П. И. Багратион и другие прогрессивные офицеры и генералы, прославившиеся в Отечественной войне 1812 г. Однако с окончанием этой войны и заключением Священного союза (1815 г.) в русской армии снова наступает полоса реакции. Суворовские методы военно-физического воспитания солдат и офицеров предаются забвению. Царское правительство насаждает в армии муштру, шагистику, изучение бессмысленных артикулов (приемов), палочную дисциплину. Все эго ослабляло боеспособность армии.

• В конце 30-х годов XIX в. предпринимаются попытки внести кое; какие,, изменения, направленные на улучшение физической подготовки в армии. В некоторых военных соединениях стали проводиться специальные занятия по гимнастике и фехтованию. .Физическая подготовка начинает выделяться в самостоятельную форму проведения армейских занятий. В 1838 г. разрабатывается инструкция по применению гимнастики в армии. Гимнастические упражнения должны были обеспечить, во-первых, физическое развитие солдат и укрепление их здоровья, и, во-вторых, способствовать лучшему освоению боевых приемов с оружием. Занятия проводились в специальном гимнастическом городке, оборудованном различными снарядами (канаты, лестницы, шесты, брусья и др.). Но эта передовая для своего времени форма физической подготовки в армии не получила широкого рас-

143

пространения

в силу косности и реакционности военного

командования. В войсках по-прежнему

продолжали заниматься муштрой и

дрессировкой,

заучиванием ненужных приемов.

Гимнастические упражнения

проводились формально, сухо и не давали

того эффекта, на который они были

рассчитаны. Нередко гимнастика

превращалась

в дополнительный метод наказания солдат.

пространения

в силу косности и реакционности военного

командования. В войсках по-прежнему

продолжали заниматься муштрой и

дрессировкой,

заучиванием ненужных приемов.

Гимнастические упражнения

проводились формально, сухо и не давали

того эффекта, на который они были

рассчитаны. Нередко гимнастика

превращалась

в дополнительный метод наказания солдат.

Поражение царской России в Крымской войне в середине 50-Х годов XIX в. обнажило всю гнилость и бессилие крепостнических порядков в стране, а также вскрыло существенные недостатки в боевой и физической подготовке войск.

Физическое воспитание в учебных заведениях. В условиях больших преобразований, проводимых в России со времени Петра I, неизмеримо возросли потребности и в квалифицированных кадрах. В стране стали открываться светские специальные учебные заведения, готовящие специалистов для промышленности, армии, флота и государственной службы. В 1701 г. в Москве открывается школа математических и навигационных наук. В этой школе, расположенной в Сухаре-во'й башне, впервые в качестве обязательного учебного предмета вводится физическая подготовка. В последующие годы физическое воспитание было введено в других учебнцх заведениях: в общеобразовательной гимназии Глюка (1703 г.), Морской академии (1715 г.), кадетских корпусах (1731 и 1752 гг.). Хотя учебные заведения главным образом были рассчитаны на обучение дворянской молодежи, иногда в них принимали лиц из других сословий, проявивших склонность и интерес к учебе.

К основным средствам физического воспитания (в зависимости от условий мест занятий, наличия учителей и специфики учебного заведения) относились фехтование («рапирная наука»), верховая езда, гребля, парусное дело, стрельба из пистолета, танцы и игры. Например, в сухопутном Шляхетском кадетском корпусе учащихся обучали «арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии, шпажному искусству, на лошадях ездить и прочим к военному делу потребным наукам».

Во второй половине XVIII в. открываются гимназии и пансионаты для обучения детей дворян и разночинцев. Здесь основное внимание обращалось на привитие учащимся внешних манер поведения, умения вести себя в «высшем свете». В гимназиях наряду с другими предметами обучали фехтованию, танцам, светским манерам.

В начале XIX в. создается государственная система образования в стране. В 1802 г. учреждается министерство народного просвещения. Впоследствии В. И. Ленин справедливо назвал его министерством народного затемнения. Министерство отстаивало классовые интересы дворянства, помещиков и купцов. В 1804 г. принимается Устав учебных заведений, по которому оформляется система образования, включающая в себя приходские и уездные училища, гимназии и университеты. Эта реформа, как и последующая (1828 и 1852 гг.), не внесла каких-либо существенных изменений в постановку физического воспитания в учебных заведениях. Реакционная антинародная политика царизма, направленная на укрепление сословной системы образования, привела к тому, что в приходских

144

и уездных училищах физическое воспитание детей даже не было предусмотрено. В гимназиях и университетах физическое воспитание числилось как необязательный предмет. Его рекомендовалось проводить там, где есть возможность заниматься телесными упражнениями, но такие возможности (средства, помещения, учителя и др.) в подавляющем большинстве учебных заведений отсутствовали. Высказывания передовых представителей прогрессивной русской педагогической мысли (А. Н. Радищева, Н. И. Новикова, Г. С. Сковороды, В. Г. Белинского) о необходимости и пользе физического воспитания в учебных заведениях наряду с другими предметами не только не поддерживались царским правительством, но и отрицались. Несколько лучше физическое воспитание было поставлено в закрытых дворянских учебных заведениях — лицеях. Так, в Царскосельском лицее был специальный зал, где под руководством учителей лицеисты занимались фехтованием, гимнастикой и другими физическими упражнениями и играми.

Возникновение и развитие естественнонаучной и педагогической мысли в области физического воспитания

Рост и укрепление феодальной государственности, развитие земледелия, ремесла и торговли определили подъем культуры, усилили потребность в развитии науки и просвещения во всех областях жизни. Появляется медицинская и педагогическая светская литература^ в которой находят свое отражение и вопросы физического воспитания.

Много внимания этим вопросам уделил в своем выдающемся труде «Канон врачебной науки» крупнейший ученый-медик Средней Азии Абу-Али Ибн-Сина (около 980—1037 гг.), известный под именем Авиценна. Город Бухара, около которого он родился, на рубеже X—XI вв. являлся крупнейшим ремесленным, торговым и культурным центром среди городов Востока. Авиценна обладал энциклопедическими познаниями. В круг его интересов помимо медицины входили философия, физика и химия,, астрономия и география, поэзия и музыка. В своем «Каноне» Авиценна, рассматривая правила охраны здоровья, гигиенических предписаний и диететики, подробно говорит о роли и месте физических упражнений в оздоровительной и лечебной практике. Он первым из ученых дал определение физическим упражнениям: «Физическое упражнение есть произвольное движение, приводящее к непрерывному- глубокому дыханию». Авиценна считал, что в режиме сохранения здоровья* самое главное — это занятия физическими упражнениями, а также режим пищи и режим сна. Он также утверждал, что если человек умеренно и своевременно занимается физическими упражнениями и соблюдает режимы, то он не нуждается ни в каком лечении и ни в каких лекарствах. Бросивший заниматься физическими упражнениями, говорил он, часто чахнет, ибо сила его слабеет вследствие отказа от движения. Ученый справедливо считал, что физические упражнения укрепляют мышцы, связки и нервы, благодаря чему люди могут выполнять свою

145

работу,

огражденные от опасности заболевания.

В «Каноне» физические

упражнения подразделяются на сильные

и быстрые, слабые и

медленные. К сильным и быстрым упражнениям

относятся кулачный

бой, стрельба из лука, быстрая ходьба,

метание копья, подскоки,

фехтование мечом и копьем, верховая

езда. К очень сильным упражнениям

причисляются бой с собственной тенью,

прыжки, игра «чоу-гон»

(конная игра с малым и большим шаром),

борьба, поднятие

камней, гоньба с осаживанием коня. К

слабым и медленным упражнениям

относятся: качания на качелях и в люльках

стоя, сидя и

лежа, катание на лодках и судах и др. При

занятиях физическими упражнениями

рекомендуется учитывать возраст и

состояние здоровья

человека. В «Каноне» подробно говорится,

как и когда заниматься

физическими упражнениями детям, юношам

и лицам, «подвинутым

в годах». Интересны высказывания Авиценны

о времени начала

и прекращения упражнений, о массаже,

купании в бане и холодной

воде, о содержании тела в чистоте и

других гигиенических требованиях.

работу,

огражденные от опасности заболевания.

В «Каноне» физические

упражнения подразделяются на сильные

и быстрые, слабые и

медленные. К сильным и быстрым упражнениям

относятся кулачный

бой, стрельба из лука, быстрая ходьба,

метание копья, подскоки,

фехтование мечом и копьем, верховая

езда. К очень сильным упражнениям

причисляются бой с собственной тенью,

прыжки, игра «чоу-гон»

(конная игра с малым и большим шаром),

борьба, поднятие

камней, гоньба с осаживанием коня. К

слабым и медленным упражнениям

относятся: качания на качелях и в люльках

стоя, сидя и

лежа, катание на лодках и судах и др. При

занятиях физическими упражнениями

рекомендуется учитывать возраст и

состояние здоровья

человека. В «Каноне» подробно говорится,

как и когда заниматься

физическими упражнениями детям, юношам

и лицам, «подвинутым

в годах». Интересны высказывания Авиценны

о времени начала

и прекращения упражнений, о массаже,

купании в бане и холодной

воде, о содержании тела в чистоте и

других гигиенических требованиях.

Высоко оценивая теоретические высказывания Авиценны, следует иметь в виду, что в то время существовал большой разрыв между его мыслями и практическим применением их в жизни. Его рекомендациями в лучшем случае могла воспользоваться лишь феодальная верхушка общества, народные же массы, задавленные гнетом государства, церкви и местных феодалов, лишенные всяких прав, живущие в нищете, не могли и мечтать об использовании тех полезных советов, которые были высказаны Авиценной. Тем не менее книга «Канон врачебной науки» на протяжении многих столетий оставалась для медиков тем трудом, по которому они учились, следовали изложенным в нем советам, а также развивали их дальше.

Замечательным памятником педагогической литературы середины XVII столетия является книга, составленная Епифанием Славинец-ким (умер в 1676 г.), «Гражданство обычаев детских». Е. Славинец-кий был прогрессивным деятелем просвещения на Руси. При его активном участии в 1653 г. была открыта греческая школа в Чудовом монастыре. Он выступал сторонником реального образования, отстаивал идеи педагогического гуманизма и светского обучения детей. В своей книге, состоящей из вопросов-ответов, наряду с указаниями детям, как себя вести в школе, дома и в гостях, Е. Славинецкий много внимания уделил играм и упражнениям. На вопрос «что украшает играние?» дается ответ: «Постоянство, честное веселье, бор-зость (подвижность), крепость смысла, привычка играть истинно и правдиво, а не кознею (обманом) или ухищрением в игре побеждать». В книге перечислены упражнения, которые рекомендуются детям. К ним относятся игры с мячом, городки, бег, прыжки и подскоки на одной или двух ногах — «яко коник или саранча травная». Во время игр и упражнений дети должны проявлять сдержанность, внимательно относиться к слабым. Е. Славинецкий рассматривает упражнения и игры как средство воспитания и укрепления здоровья. Следуя требованиям педагогики, он делит игры и упражнения на пригодные и не пригодные для воспитания. К пригодным причисляются те, которые развивают силу, ловкость, смекалку и другие хоро-

146

шие качества и навыки. Непригодными названы игры в кости, карты (на выигрыш и проигрыш), развивающие ложь, корысть, тщеславие, лукавство и другие гюроки. Проявляя осторожность, Е. Славинецкий к запретным упражнениям относил борьбу, плавание, лазание, считая их опасными для здоровья и жизни детей.

В целом «Гражданство обычаев детских» — оригинальное педагогическое сочинение, в котором сделана попытка показать место физического воспитания в системе образования детей, подчеркивается его связь с умственным и нравственным воспитанием подрастающего поколения.

Подъем русской науки и культуры, педагогики, анатомии и медицины в XVIII в. и первой половине XIX в. способствовали формированию научных основ физического воспитания, заложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых и педагогов в предшествующий период. Ученый и государственный деятель В. Н. Татищев (1686— 1775 гг.), подразделяя все науки на нужные, полезные, щегольские, любопытные и вредительские, относил фехтование и стрельбу к наукам нужным, а танцы, вольтижировку и верховую езду — к наукам щегольским. Огромное значение для развития русской науки и педагогики имели труды и деятельность выдающегося ученого М. В. Ломоносова (1711 — 1765 гг.). А. С. Пушкин говорил, что М. В. Ломоносов — «Историк, Ритор, Механик, Химик, Минеролог, Художник и Стихотворец — он все испытал и все проник». М. В. Ломоносов считал медицину «полезнейшей роду человеческому наукой». Он проявлял большую заботу об охране здоровья народа, гигиене, режиме питания. Гениальный ученый считал, что особое значение для сохранения здоровья и физического развития имеет движение. Он предполагал поставить перед правительством вопрос о государственных мероприятиях по развитию физического воспитания в России, а одна из статей, которые М. В. Ломоносов собирался написать, названа «Олимпийские игры».

Русские ученые и врачи стремились дать естественнонаучное обоснование физическому воспитанию. Академик А. П. Протасов в 1765 г. выступил в Академии наук с докладом «О физическом воспитании детей» и «О необходимости движения для сохранения здоровья». Профессора П. А. Загорский и М. Я. Мудров, русский врач К. И. Грум в своих трудах утверждали, что физические упражнения являются важным средством сохранения здоровья, укрепления организма, закаливания.

Много внимания физическому воспитанию в своей педагогической деятельности уделял И. И. Бецкой (1704—1795 гг.). Прожив много лет во Франции, И. И. Бецкой подробно ознакомился с педагогическими идеями Руссо и Локка. По возвращении в Россию он стал сторонником Екатерины II, не скупившейся на обещания улучшить систему воспитания и образования. Бецкой выступил инициатором » создания воспитательных учреждений. В Москве и Петербурге, а за-" тем в некоторых других городах России открываются воспитательные дома для детей разных сословий, кроме крепостных крестьян. Путем воспитания И. И. Бецкой рассчитывал создать «новую породу людей» из дворян и разночинцев. Первые бы управляли государст-

147

вом, а вторые — промышленностью, ремеслом и торговлей (при сохранении крепостного права в стране). В уставе и программе для воспитательных учреждений И. И. Бецкой устанавливает возрастные группы (от рождения до 18 лет), с учетом которых следует проводить физическое воспитание. К средствам физического воспитания он относил закаливание, купание в холодной воде, чистый воздух, режим питания и сна, «увеселение невинными забавами и играми», различные «телодвижения». В ходе воспитания И. И. Бецкой советовал «никогда и ни за что не бить детей», но «вкоренять в их души» страх божий». И. И. Бецкой, как представитель дворянской педагогики, в своей воспитательной системе выражал интересы господствующего класса крепостнической России.

Значительное место физическое воспитание занимало в педагогической деятельности и трудах известного русского просветителя Н. И. Новикова (1744—1818 гг.), возглавлявшего общественное движение за создание школ для народа и оказание помощи учителям. Он издавал журналы-«Московские ведомости», «Живописец», «Трутень», в которых печатались статьи на педагогические темы. В статье «О воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия» Н. И. Новиков изложил свои взгляды на систему воспитания подрастающего поколения, выделив три составные части воспитания: физическое, нравственное и умственное. Н. И. Новиков впервые в нашей стране вводит понятие «физическое воспитание». Он рекомендует начинать физическое воспитание детей с грудного возраста (закаливание, питание, режим). Затем -к средствам физического воспитания подключаются ходьба, подвижные игры, бег, борьба, народные танцы под музыку. Н. И. Новиков был против физического наказания детей. Он советовал воспитывать в них любовь и уважение к взрослым, трудолюбие, бережливость, скромность.

Общественная и педагогическая деятельность Н. И. Новикова вызывала ненависть и раздражение правящих кругов России, особенно Екатерины II. Его обвинили в вольнодумстве и заточили на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. Но преследования царского правительства не смогли приостановить распространение прогрессивных педагогических и просветительских идей Н. И. Новикова, оказавших большое влияние на формирование и развитие передовых взглядов на проблемы воспитания вообще и физического воспитания в частности.

Этим же проблемам значительное место отводил в своих философских и публицистических сочинениях представитель прогрессивной педагогической мысли А. Н. Радищев (1749—1802 гг.). Живя и творя в годы усиления крепостнического гнета в России, А. Н. Радищев выступал в защиту народных масс, разрабатывал теорию революционной борьбы крестьянства, отстаивал в философии материалистические взгляды на природу, рассматривал человека в единстве его психологического и физического развития. Борясь против дуализма и религиозно-идеалистического понимания природы человека, А. Н. Радищев указывал на тесную взаимосвязь и взаимозависимость умственного, нравственного и физического развития личности.

I

148

Он первым в нашей стране провозгласил идею о необходимости всестороннего воспитания человека для того, чтобы подготовить верного сына Отечества. В своем основном произведении «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев критикует дворянскую систему воспитания «щеголей» и требует от государства организации системы воспитания для детей всех сословий, благодаря которой можно подготовить истинного патриота Родины.

Взгляды А. Н. Ридащева на физическое воспитание вытекали из его философского понимания человека как существа социального, общественного. В отличие от Ж--Ж- Руссо А. Н. Радищев считал, что воспитание должно носить общественный характер и при этом надо учитывать условия, окружающие человека в жизни. С раннего возраста детей надо приучать к физическому труду, закаливать их организм, прививать им навыки гигиены, соблюдать режим сна и питания. Полезно научить юношей плавать не уставая, поднимать тяжести без натуги, бегать без устали, ездить верхом, стрелять. А. Н. Радищев рекомендовал приучать с детских лет к физическому труду — умению работать топором, косой, лопатой. Революционно-просветительские и педагогические идеи А. Н. Радищева оказали большое влияние на дальнейшую разработку педагогической теории физического воспитания в нашей стране.

Огромный вклад в развитие этой теории внесли великие русские революционные демократы, представители прогрессивной педагогической мысли В. Г. Белинский (1811 — 1848 гг.) и А. И. Герцен (1812— 1870 гг.). В своих трудах они резко критиковали крепостнические порядки в России, выступали против самодержавия, произвола и насилия над человеком. В. Г. Белинский и А. И. Герцен подвергли критике официальную педагогику, современную им школу за сословность воспитания, за отрыв содержания обучения от практики, -указывая, что «школы задавлены надзором и попами». Они требовали светского, общедоступного образования и воспитания.

В. Г. Белинский и А. И. Герцен рассматривали природу человека в единстве духовного и физического, отстаивали идею всестороннего воспитания личности. Гармоническое развитие человека — основное положение их педагогических взглядов:* £. Г. Белинский утверждал, что нельзя упускать «из вида ни одной стороны воспитания». В его содержание на равных должны входить умственное развитие, нравственное, эстетическое и физическое воспитание. Главная цель воспитания — подготовка борца за народное счастье, за переустройство общества, в котором не будет эксплуатации человека человеком и для всех людей будут созданы равные условия, обеспечивающие всестороннее духовное и физическое развитие. В. Г. Белинский указывал, что «развитию здоровья и крепости тела соответствует развитие умственных способностей и приобретение познаний».

В. Г. Белинский и А. И. Герцен уделяли большое внимание воспитанию детей в" семье. Они считали, что основной акцент' в дошкольном возрасте следует делать на физическое воспитание, в результате которого, по словам В. Г. Белинского, лицо ребенка «должно носить отпечаток здоровья, веселости, живости, ясности». В последующие годы жизни детей физическое воспитание ставит своей

149

задачей

развитие силы, ловкости, смелости,

решительности и других физических,

а также нравственных и моральных качеств.

При занятиях

физическими упражнениями необходимо

учитывать анатомо-физиологические

особенности детского организма, прививать

детям правила общественной и личной

гигиены. В качестве средств физического

воспитания следует широко использовать

народные виды физических упражнений

(бег, прыжки, борьбу, метания и др.),

«гимнастические

забавы» и особенно всевозможные игры.

задачей

развитие силы, ловкости, смелости,

решительности и других физических,

а также нравственных и моральных качеств.

При занятиях

физическими упражнениями необходимо

учитывать анатомо-физиологические

особенности детского организма, прививать

детям правила общественной и личной

гигиены. В качестве средств физического

воспитания следует широко использовать

народные виды физических упражнений

(бег, прыжки, борьбу, метания и др.),

«гимнастические

забавы» и особенно всевозможные игры.

Прогрессивные педагогические мысли В. Г. Белинского и А. И. Герцена сыграли большую роль в общей борьбе передовых людей России за улучшение физического воспитания подрастающего поколения народных масс. Но в условиях крепостнического строя они не получили официального признания и широкого практического применения. Только после победы Великой Октябрьской социалистической революции идеи В. Г. Белинского и А. И. Герцена о физическом воспитании как неотъемлемой части всестороннего развития личности получили полное признание и нашли свое воплощение в советской системе физического воспитания.

Краткие выводы

Возникновение и первоначальное развитие самобытной системы физического воспитания у народов, проживающих на современной территории СССР, относятся к самому раннему периоду человеческой истории. Многочисленные физические упражнения и игры, обусловленные трудовой, военной и бытовой жизнью, прошли большой эволюционный путь. В этот период отечественной истории развитие физической культуры проходило По двум направлениям: физическая культура народных масс и ■ господствующего класса.

Самобытная народная система физического воспитания отличалась разнообразием физических упражнений, игр, средств закаливания. Она служила одной из форм подготовки молодых людей' к трудовой деятельности и защите Родины от чужеземных завоевателей. Однако из-за феодального гнета и эксплуатации народные массы не имели возможности для систематических занятий играми и физическими упражнениями. Этому препятствовала и церковь, активно выступая против физических упражнений и игр крестьян и городских низов.

Система военно-физического воспитания рабовладельцев и феодалов отражала их классовые устремления и была направлена на подготовку и воспитание людей, стоявших на страже интересов господствующего класса. Эта система располагала лучшими материальными возможностями для организации физического воспитания.

Постепенно военно-физическая подготовка вводится в русской армии и на флоте. Физическое воспитание вводится в систему дворянского образования, становится обязательным предметом в военных и некоторых гражданских учебных заведениях.

Вопросы физического воспитания все чаще поднимаются в медицинской, педагогической и просветительской литературе.

150