- •Концепция логистики

- •Интеграция

- •Стандартизация в области логистики

- •Закупки

- •Транспортировка

- •Взаимодействие маркетинга и логистики

- •6.1. Проблемы учета издержек в логистике

- •6.2. Требования к системам учета издержек в логистике

- •6.3. Особенности учета логистических издержек

- •6.4. Классификация издержек в логистике

- •6.5. Издержки на создание и поддержание запасов

- •6.6. Транспортно-заготовительные расходы

- •Основные логистические функции и их примерное распределение между различными участниками логистического процесса

- •Классификация материальных потоков логистики

- •Виды логистических систем

- •2.1. Задача «сделать или купить»

- •6.1. Проблемы учета издержек в логистике

- •6.2. Требования к системам учета издержек в логистике

- •6.3. Особенности учета логистических издержек

- •6.4. Классификация издержек в логистике

- •6.5. Издержки на создание и поддержание запасов

- •6.6. Транспортно-заготовительные расходы

- •2.7.2. Система логистического сервиса Формирование системы логистического сервиса

- •Уровень логистического обслуживания

- •2.7.3. Критерии качества логистического обслуживания

- •Оптимизация объема логистического сервиса.

2.1. Задача «сделать или купить»

В закупочной логистике к задаче типа «сделать или купить» относится принятие одного из двух альтернативных решений:

самостоятельно формировать ассортимент, закупая ресурсы непосредственно у изготовителя;

закупать товарные ресурсы у посредника, который специализируется на разукрупнении производственных партий, формировании широкого ассортимента и поставках его потребителям в скомплектованном виде.

Рассмотрим возможные причины, по которым закупка у посредника может оказаться более выгодной, чем непосредственно у изготовителя:

Закупая товарные ресурсы у посредника, предприятие, как правило, имеет возможность приобрести широкий ассортимент небольшими партиями. В результате сокращается потребность в запасах, складах, уменьшается объем договорной работы с изготовителями отдельных позиций ассортимента.

Цена товара у посредника может оказаться ниже, чем у изготовителя. Предположим, изготовитель реализует товар по следующим ценам:

а) для мелкооптовых покупателей – 10 руб. за единицу;

б) для крупнооптовых покупателей – 8 руб. за единицу.

Посредник, закупив крупную партию по 8 руб., разукрупняет ее и реализует мелкооптовым покупателям с 12% наценкой, то есть 8,96 руб. за единицу. Посредник может позволить себе это, так как он специализируется на разукрупнении партий. Изготовителю разукрупнение обходится дороже, и он вынужден продавать мелкооптовые партии по цене 10 руб., а не по 8,96 руб.

Изготовитель товара может располагаться территориально на более отдаленном расстоянии, чем посредник. Дополнительные транспортные расходы в этом случае могут превысить разницу в ценах изготовителя и посредника.

17.Задача выбора поставщика. Её основные этапы. Пример расчета рейтинга поставщиков. . Задача выбора поставщика

Одной из основных проблем, возникающих при закупке товара, является выбор поставщика. Важность ее объясняется не только тем, что на современном рынке функционирует большое количество поставщиков одинаковых товаров, но главным образом тем, что поставщик должен быть надежным партнером фирмы в реализации ее логистической стратегии.

Рассмотрим основные этапы выбора поставщика.

Определение и оценка требований покупателей к количеству, качеству, срокам поставки и сервису, прилагаемому к товару.

Определение типа закупок: установившиеся (постоянные) закупки, модифицированные закупки (в которых меняется поставщик или параметры закупаемых товаров), новые закупки (закупки, связанные с изменением конъюнктуры рынка).

Анализ поведения рынка. Поставщик может функционировать в различной рыночной среде и типе рынка: монополистическом, олигополистическом, высококонкурентном. Знание и анализ рынка поставщиков помогают логистическому персоналу фирмы определить количество возможных поставщиков, позицию на рынке, профессионализм и другие факторы, позволяющие правильно организовать закупки.

Идентификация всех возможных поставщиков и их предварительная оценка.

После отбора наиболее подходящих поставщиков продукции происходит окончательный выбор поставщика. При этом используется метод многокритериальной оценки, включающий такие показатели как уровень цены, надежность поставок, качество сопутствующего сервиса и др.

Реализация процесса поставок конкретной номенклатуры товаров от поставщика посреднической фирме: оформление договорных отношений, передача прав собственности на продукцию, транспортировка, грузопереработка, хранение, складирование и т.п.

Контроль и оценка выполнения закупок. После завершения процесса доставки должен быть организован входной контроль качества продукции (данная процедура для надежных поставщиков, особенно при применении технологии JIT, может отсутствовать). Эффективность управления закупками оценивается в результате непрерывного контроля и аудита выполнения условий договоров по срокам, ценам, параметрам поставок, качеству продукции и сервиса.

Пример расчета рейтинга поставщиков

Критерий выбора поставщика |

Вес критерия |

Оценка критерия по 10-балльной шкале |

Произведение веса критерия на оценку |

||||

Поставщик № 1 |

Поставщик № 2 |

Поставщик № 3 |

Поставщик №1 |

Поставщик № 2 |

Поставщик № 3 |

||

Надежность поставки |

0,15 |

7 |

5 |

9 |

1,05 |

0,75 |

1,35 |

Цена |

0,25 |

6 |

2 |

3 |

1,5 |

0,5 |

0,75 |

Ассортимент |

0,15 |

8 |

6 |

8 |

1,2 |

0,9 |

1,2 |

Условия оплаты |

0,15 |

4 |

7 |

2 |

0,6 |

1,05 |

0,3 |

Возможность внеплановых поставок |

0,10 |

7 |

7 |

2 |

0,7 |

0,7 |

0,2 |

Качество обслуживания |

0,20 |

4 |

3 |

7 |

0,8 |

0,6 |

1,4 |

ИТОГО |

1,00 |

|

|

|

5,85 |

3,6 |

5,2 |

Прежде чем приступить к расчету рейтинга, следует определить, на основании каких критериев будет приниматься решение о предпочтительности того или иного поставщика. В качестве таковых могут быть использованы цена, условия оплаты (длительность отсрочки платежа), оперативность и надежность поставки, ассортимент (его постоянство), географическое месторасположение (отдаленность) и т.д.

Следующим этапом решения задачи выбора поставщика является их оценка по намеченным критериям. При этом вес того или иного критерия в общей их совокупности определяется экспертным путем.

Приведем пример расчета рейтинга условных поставщиков. Допустим, в течение определенного периода фирма получала от трех поставщиков приблизительно одинаковый ассортимент медикаментов. Допустим также, что в целях оптимизации закупочной деятельности принято решение в будущем ограничиться услугами одного поставщика. Кому из трех следует отдать предпочтение?

Сначала необходимо оценить каждого из поставщиков по каждому из выбранных критериев, а затем умножить вес критерия на оценку. Вес критерия и оценку в данном случае устанавливают экспертным путем.

Рейтинг определяют суммированием произведений веса критерия на его оценку для данного поставщика. Рассчитав рейтинг разных поставщиков и сравнив полученные результаты, определяют наилучшего партнера. В нашем случае расчет показывает, что таким партнером является поставщик № 1 и именно с ним следует продлить срок действия договора. При таком расчете возможны варианты, когда выгодные с точки зрения цены или условий оплаты поставщики получают меньше баллов по другим не менее важным критериям (оперативная доставка, возможность внеплановых поставок и т.п.) и в результате проигрывают в рейтинге. В этом, на первый взгляд, несоответствии, тем не менее, есть своя логика. Срыв поставок, дефектура, издержки на доставку — все это ведет к перерасходу ваших средств, поэтому акцентирование внимания при выборе поставщика только на ценах — серьезное заблуждение.

В нашем примере более высокий рейтинг поставщика № 1 свидетельствует о его предпочтительности. Однако для расчета рейтинга можно использовать и другую систему оценок, при которой более высокий рейтинг свидетельствует о наличии существенных недостатков у поставщика. Например, при большой схожести двух поставщиков по ценам и условиям оплаты к недостаткам можно отнести трудность или высокую стоимость связи (длительные междугородние переговоры), трудности при получении товара через багажное отделение, нарушение сроков поставки, наличие дефектуры, частое отсутствие сертификатов качества, других сопроводительных документов. В этом случае предпочтение следует отдать поставщику с самым низким рейтингом.

На сегодняшний день, как правило, и у оптовой фирмы, и у аптеки большое количество поставщиков, и специалисты по закупкам часто занимаются длительным поиском необходимого товара, что не только требует времени, но и приводит к увеличению расходов. Используя данную методику, а также уже известное нам правило Парето (80:20), можно сфокусировать свое внимание на выгодных товарах и надежных поставщиках и создать «систему снабжения», которая будет работать независимо от «творческих поисков» специалиста по закупкам. Формула «меньше — (значит) точнее — (значит) быстрее — (значит) дешевле» в данном случае демонстрирует логику закупочной деятельности фирмы.

Давайте помечтаем. На вашей фирме система закупок отлажена таким образом, что возникающая дефектура по товару отслеживается компьютерной программой, которая автоматически формирует и посылает заказы, например, по электронной почте 2 раза в неделю 3–4 надежным поставщикам. Склад при этом может заранее планировать разгрузочные работы, так как известно, что в понедельник к 10.00 привозит товар поставщик № 1, а во вторник — поставщик № 2. И никто не срывает поставки, никто не мешает отгрузке, а четкость и слаженность этих действий приводит и к снижению затрат, и к увеличению оборачиваемости товарных запасов, и к снижению дефектуры.

Хорошо! Просто сказка!

18.Сущность и задачи транспортной логистики.

1. Сущность и задачи транспортной логистики

Транспорт - это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг.

Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением различных транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от суммы общих затрат на логистику.

Изменение местонахождения товарно-материальных ценностей с помощью транспортных средств называется транспортировкой грузов.

Транспортировка является частью логистического процесса и относится к сфере производства материальных услуг. Управление материальным потоком в процессе транспортировки и организация транспортирования грузов является сферой транспортной логистики.

Транспортная логистика решает следующие задачи:

создание транспортных систем;

совместное планирование транспортных процессов на различных видах транспорта (в случае смешанных перевозок);

обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;

выбор способа транспортировки и транспортного средства;

определение рациональных маршрутов доставки.

По назначению различают внешнюю (в логистических каналах снабжения - сбыта) и внутреннюю (внутрипроизводственную) транспортировку. Оба вида транспортировки взаимосвязаны между собой и образуют транспортную систему предприятия.

19. Задача выбора вида транспорта в логистике.

Задача выбора вида транспорта решается во взаимной связи с другими задачами логистики, такими, как создание и поддержание оптимального уровня запасов, выбор вида упаковки и др. Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной перевозки, служит информация о характерных особенностях различных видов транспорта.Рассмотрим основные преимущества и недостатки автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, существенные с точки зрения логистики.Автомобильный транспорт. Одно из основных преимуществ - высокая маневренность. С помощью автомобильного транспорта груз может доставляться «от дверей до дверей» с необходимой степенью срочности. Этот вид транспорта обеспечивает регулярность поставки. Здесь, по сравнению с другими видами, предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара.Основным недостатком автомобильного транспорта является сравнительно высокая себестоимость перевозок, плата за которые обычно взимается по максимальной грузоподъемности автомобиля. К другим недостаткам этого вида транспорта относят также срочность разгрузки, возможность хищения груза и угона автотранспорта, сравнительно малую грузоподъемность.Железнодорожный транспорт. Этот вил транспорта хорошо приспособлен для перевозки различных партий грузов при любых погодных условиях. Железнодорожный транспорт обеспечивает возможность доставки груза на большие расстояния, регулярность перевозок. Здесь можно эффективно организовать выполнение погрузочно-разгрузочных работ.Существенным преимуществом железнодорожного транспорта является сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов.Морской транспорт. Является самым крупным перевозчиком в международных перевозках. Его основные преимущества низкие грузовые тарифы и высокая провозная способность.К недостаткам морского транспорта относят его низкую скорость, жесткие требования к упаковке и креплению грузов, малую частоту отправокВнутренний водный транспорт. Здесь низкие грузовые тарифы. При перевозках грузов весом более 100 тонн на расстояние более 250 км э т о т в и д т р а н с п о р т а с а м ы й де ш е в ы й .

К недостаткам внутреннего водного транспорта, кроме малой скорости доставки, относят также низкую доступность в географическом плане. Это обусловлено ограничениями, которые накладывает конфигурация водных путей.Воздушный транспорт. Основные преимущества - скорость и возможность достижения отдаленных районов. К недостаткам относят высокие грузовые тарифы и зависимость от метеоусловий, которая снижает надежность соблюдения графика поставки. Осн.преимущества и недостатки созд-я и сод-я парка трансп.ср-в: преимущ-ва:1сниж-ся зав-ть от колеб-й трансп.тарифов; недостатки;2сокращ.перем.затраты св.с исп. автотрансп.; 3налич собств.транспр.ср-в обесп.возм.точного планир-я их исп-я;4обесп.более высокие возм. оказ. усл. клиентам в процессе доставки т-в:1сложность орг. трансп. хоз-я св-го с реш-м множ-ва спец-х юрид-х орг-х техн-х инф-х фин-х проблем. 2знач-е затр.св-е с эксплуатации охраной,хр-м трансп.ср.их кач-м 3возн. проблемы холостых пробегов подвижного состава 4треб.

20 Оценка различных видов транспорта.

Сравнительная характеристика основных видов транспорта |

||

Вид транспорта |

Достоинства |

Недостатки |

Железно- дорожный |

|

|

Автомо-бильный |

|

|

Воздушный |

|

|

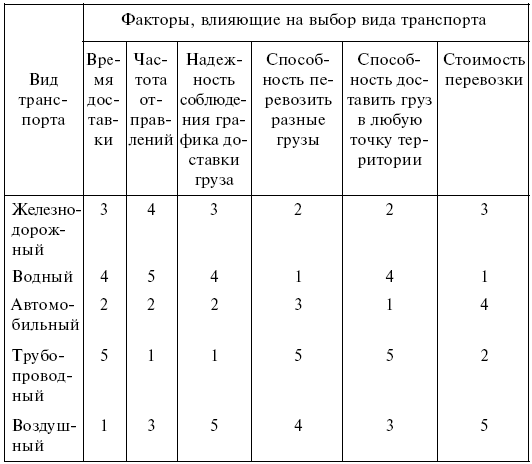

Выделяют шесть факторов, влияющих на выбор вида транспорта:

время доставки,

частота отправлений груза,

надежность соблюдения графика доставки,

способность перевозить разные грузы,

способность доставить груз в любую точку территории,

стоимость перевозки.

Экспертная оценка значимости этих факторов показывает, что при выборе транспортного средства в первую очередь принимают во внимание: надежность соблюдения графика доставки; время доставки; стоимость перевозки. Правильность сделанного выбора должна быть подтверждена технико-экономическими расчетами.

Оценка различных видов транспорта

Экспертная оценка значимости различных факторов показывает, что при выборе транспорта в первую очередь принимают во внимание:

надежность соблюдения графика доставки;

время доставки;

стоимость перевозки.

Следует отметить, что данные таблицы могут служить лишь для приблизительной оценки степени соответствия того или иного вида транспорта условиям конкретной перевозки. Правильность сделанного выбора должна быть подтверждена технико-экономическими расчетами, основанными на анализе всех расходов, связанных с транспортировкой различными видами транспорта. Например, стоимость доставки 5 т дорогостоящего груза (ценность – 50 000 дол.) автомобилем составляла 1000 дол., самолетом – 3000 дол. Выбор пал на автомобиль. Однако проведенный впоследствии анализ полной стоимости показал, что дополнительно к провозному тарифу при автомобильной перевозке пришлось заплатить:

экспедитору – 5 % стоимости груза за экспедирование и охрану, т. е. 2000 дол. (при перевозке самолетом эти затраты исключались);

банкиру – 1,5 % стоимости груза в качестве процентов за кредит, так как перевозка автомобилем осуществлялась 15 дней, в течение которых 50 000 дол. были отвлечены в запас, что составило еще 750 дол. (здесь 36 % – годовая банковская процентная ставка за кредит).

Суммарные затраты при доставке составили 3750 дол. Выбор автомобиля, сделанный только лишь на сопоставлении тарифов, оказался неверен – самолет был выгоднее.

21. Понятие материального запаса. Необходимость создания материального запаса.

Понятие запасов и необходимость в их создании

Возникновение теории управления запасов принято связывать с появлением в кон. XIX – нач. XX вв. работами Ф. Эджуорта и Ф. Харриса, в которых исследовалась простая оптимизационная модель для определения так называемого экономичного размера партии поставки для складской системы с постоянным равномерным расходом и периодическим поступлением хранимого продукта. В течение нескольких десятков лет эти работы оставались незамеченными. Быстрое развитие этой теории началось в годы второй мировой войны и сразу после нее в рамках группы прикладных математических дисциплин, традиционно объединенных названием «исследование операций». В настоящее время теория управления запасами наиболее естественно рассматривать как раздел общей теории управления.

Однако, исторически, формирование этих научных дисциплин происходило неодинаково. Теория (автоматического) управления как точная наука возникла в эпоху промышленной революции почти одновременно с основным и длительное время единственным объектом своего применения – сложными техническими, прежде всего промышленными, устройствами. Хотя разного рода запасы всегда играли важную роль в жизни человеческого общества, серьезный интерес к научному изучению процессов запасания появился лишь в середине прошлого века. Причем простота этих процессов кажущаяся, и интуитивные решения обычно далеки от оптимальности в отличие от большинства технических объектов. Ненадежность интуиции в управлении процессами снабжения связана с эволюционно приобретенной человеком склонностью к накопительству (а в этих задачах «больше» далеко не всегда «лучше»). [15, c. 136–138]

Запасы различного рода играют важнейшую роль при функционировании любой экономической системы и возникают практически во всех звеньях народного хозяйства.

Основными факторами образования запасов готовой продукции являются задержки, необходимые для

– накопления готовой продукции до размеров отгружаемых партий;

– укомплектования партий поставки, если потребителю одновременно – отгружается несколько номенклатур;

– упаковки и затаривание продукции;

– оформление отгрузочной документации;

– погрузки в транспортные средства.

Необходимость надежного обеспечения спроса, подкрепляемая серьезными экономическими последствиями недопоставок, вынуждает увеличивать запасы, что приводит к временному исключению из оборота значительных материальных ценностей. При необоснованном сокращении запасов возможна остановка производства. Применяемые к неаккуратному поставщику санкции лишь отчасти компенсируют убытки предприятия. Недостаток нужных населению товаров в розничной торговой сети возрождает забытые было очереди и может привести к негативным социально-экономическим последствиям. Решение проблем управления запасами дает оптимизация запасов. [1, c. 38]

Можно сделать вывод, что управление запасами – это управленческая деятельность, объектом которой является материально-техническое снабжение.

22. Виды материальных запасов и их краткая характеристика.

Запас - это форма существования материального потока. Фиксация места нахождения запаса не ограничивает второго параметра движения - времени. Особенностью логистики является изучение запаса как постоянно меняющегося во времени объекта. Актуален и вопрос трансформации запасов из одного вида в другой, связанный с изменением их пространственного положения. Таким образом, вопрос классификации запасов необходим для решения по крайней мере двух задач: конкретизации объекта изучения в рамках заданного материального потока и управления запасами в рамках заданной логистической системы. Критериями классификации могут стать два параметра, определяющих понятие движения. Это - пространство и время. Параметр количества запаса неотделим от параметра времени. Параметр качества запаса связан с конкретной потребностью и не приводит к выделению видов запасов. Запасы сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции представляют собой материальные ценности, ожидающие производственного или личного потребления. Введение такого определения приводит к трем выводам: 1. Не существует принципиального различия в процессе работы с запасами продуктов различного вида (сырье, материалы, комплектующие, готовая продукция), так как единственная функция запаса - обеспечение потребности. 2. Определяющим для размера запаса является характер потребления запаса продукта данного вида. 3. Вид запаса зависит от потребности, которую удовлетворяет запас. Классификация по месту нахождения. Совокупные запасы производства подразделяются на два вида: производственные и товарные запасы. Производственные запасы формируются в организациях-потребителях. Товарные запасы находятся у организаций-изготовителей на складах готовой продукции, а также в каналах сферы обращения. Запасы в каналах сферы обращения разбиваются на запасы в пути и запасы на предприятиях торговли. Запасы в пути (или транспортные запасы) находятся на момент учета в процессе транспортировки от поставщиков к потребителям. Классификация по исполняемой функции запасов. Производственные запасы предназначены для производственного потребления. Они должны обеспечивать бесперебойность производственного процесса. Производственные запасы учитываются в натуральных, условно-натуральных и стоимостных измерителях. К ним относятся предметы труда, поступившие к потребителю различного уровня, но еще не использованные и не подвергнутые переработке. Товарные запасы необходимы для бесперебойного обеспечения потребителей материальными ресурсами. Производственные и товарные запасы подразделяются на текущие, подготовительные, страховые, сезонные и переходящие. Текущие запасы обеспечивают непрерывность снабжения производственного процесса между двумя поставками, а также организаций торговли и потребителей. Текущие запасы составляют основную часть производственных и товарных запасов. Их величина постоянно меняется. Подготовительные запасы (или запасы буферные) выделяются из производственных запасов при необходимости дополнительной их подготовки перед использованием в производстве (сушка леса, например). Подготовительные запасы товарных средств производства формируются в случае необходимости подготовить материальные ресурсы к отпуску потребителям. Гарантийные запасы (или запасы страховые) предназначены для непрерывного снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоятельств: отклонения в периодичности и в величине партий по ставок от запланированных, изменения интенсивности потребления, задержки поставок в пути. В отличие от текущих запасов раз мер гарантийных запасов - величина постоянная. При нормальных условиях работы эти запасы неприкосновенны. Сезонные запасы образуются при сезонном характере производства продуктов, их потребления или транспортировки. Сезонные за пасы должны обеспечить нормальную работу организации во время сезонного перерыва в производстве, потреблении или в транспортировке продукции. Переходящие запасы - это остатки материальных ресурсов на конец отчетного периода. Они предназначаются для обеспечения непрерывности производства и потребления в отчетном и следующем за отчетным периоде до очередной поставки. Классификация по времени позволяет выделить различные количественные уровни запасов.

23. Определения оптимального размера запасов.

Предположим, что стоимость выполнения одного заказа (Q), затраты по содержанию единицы запасов (С) и величина расхода ТМЦ за некоторый период (S) постоянные. Если также принять, что расход запасов устойчив во времени, то средний объем запасов = Q / 2 ед., где Q - заказанный объем запасов (в единицах), причем предполагается, что он не изменяется в течение всего рассматриваемого времени. Введем обозначения следующих величин, которые используются в расчетах: О - стоимость выполнения одного заказа (расходы на размещение заказа, по получению и проверке товаров). С - затраты по содержанию ТМЗ на единицу запасов за некоторый период, в том числе расходы по хранению, транспортировке, страхованию вместе с требуемым уровнем прибыли на инвестированный в запасы капитал; S - величина потребления запаса за тот же период. Стоит отметить, что у многих предприятий есть доступная и очень важная информация, которая может быть использована при контроле ТМЗ. Группировки материальных затрат должны проводиться для всех видов ТМЗ в целях выявления среди них наиболее значимых. В результате ранжирования по стоимости отдельных видов сырья и материалов среди них может быть выделена конкретная группа, контроль за состоянием которой имеет первоочередное значение для управления оборотными средствами предприятия. Для наиболее значимых и дорогостоящих видов сырья целесообразно определить наиболее рациональный размер заказа и задать величину резервного (страхового) запаса. Необходимо сопоставить экономию, которую может получить предприятие за счет оптимального размера заказа, с дополнительными транспортными затратами, которые возникают при реализации этого предложения. Например, ежедневная поставка сырья и материалов может потребовать содержания значительного парка грузовых автомашин. Транспортно-эксплуатационные издержки могут превысить экономию, которую дает оптимизация размеров запасов. При этом возможно создание консигнационного склада используемого сырья поблизости от предприятия.

24. Системы контроля состояния запасов.

Контроль за состоянием запасов это изучение и регулирование уровня запасов продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления с целью выявления отклонений от норм запасов и принятия оперативных мер к ликвидации отклонений.

Необходимость контроля за состоянием запасов обусловлена повышением издержек в случае выхода фактического размера запаса за рамки, предусмотренные нормами запаса. Контроль за состоянием запаса может проводиться на основе данных учета запасов, переписей материальных ресурсов, инвентаризаций или по мере необходимости.

В целом можно выделить следующие системы контроля за состоянием запасов: с фиксированной периодичностью заказа; с фиксированным размером заказа. Остальные системы представляют собой разновидности этих двух систем.

Контроль состояния запасов по системе с фиксированной периодичностью заказа осуществляется через равные промежутки времени посредством проведения инвентаризации остатков. По результатам проверки осуществляется заказ на поставку новой партии товаров.

Размер заказываемой партии товара определяется разностью предусмотренного нормой максимального товарного запаса и фактического запаса. Поскольку для исполнения заказа требуется определенный период времени, то величина заказываемой партии увеличивается на размер ожидаемого расхода на этот период.

Поскольку заказ осуществляется через равные промежутки времени, то величина заказываемой партии в разных периодах также будет различна.

Подводя итог, отметим, что система контроля с фиксированной периодичностью заказа применяется в следующих случаях:

- условия поставки позволяют получать заказы различными по величине партиями;

- расходы по размещению заказа и доставке сравнительно невелики;

- потери от возможного дефицита сравнительно невелики.

На практике по данной системе можно заказывать один из многих товаров, закупаемых у одного и того же поставщика, товары, на которые уровень спроса относительно постоянен, малоценные товары и т.д.

В системе контроля за состоянием запасов с фиксированным размером заказа размер заказа на пополнение запаса является величиной постоянной. Интервалы времени, через которые производится размещение заказа, в этом случае могут быть разными

На практике система контроля за состоянием запаса с фиксированным количеством заказа применяется преимущественно в следующих случаях:

- большие потери в результате отсутствия запаса;

- высокие издержки по хранению запасов;

- высокая стоимость заказываемого товара;

- высокая степень неопределенности спроса;

- наличие скидки с цены в зависимости от заказываемого количества.

Система с фиксированным размером заказа предполагает непрерывный учет остатков для определения точки заказа.

После того как сделан выбор системы пополнения запасов, необходимо количественно определить величину заказываемой партии, а также интервал времени, через который повторяется заказ.

Оптимальный размер партии поставляемых товаров и, соответственно, оптимальная частота завоза зависят от следующих факторов:

- объем спроса (оборота);

- расходы по доставке товаров;

- расходы по хранению запаса.

Одним из вариантов таких систем является система с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня. В данной системе, как и в системе с фиксированной периодичностью заказа, входным параметром является период времени между заказами. В отличие от основной системы, она ориентирована на работу при значительных колебаниях потребления. Чтобы предотвратить завышение объемов запасов, содержащихся на складе, или их дефицит, заказы производятся не только в установленные моменты времени, но и при достижении запасом порогового уровня. Таким образом, рассматриваемая система включает в себя элемент системы с фиксированным интервалом времени между заказами (установленную периодичность оформления заказа) и элемент системы с фиксированным размером заказа (отслеживание порогового уровня запасов).

Другим вариантом производных систем контроля уровня запасов является так называемая система «минимум-максимум». Эта система, как и система с установленной периодичность пополнения запасов до постоянного уровня, содержит в себе элементы основных систем контроля уровня запасов. Как и в системе с фиксированной периодичностью заказа, здесь используется постоянный интервал времени между заказами. Система «максимум-минимум» ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет запасов и издержки на оформление заказа настолько значительны, что становятся соизмеримы с потерями от дефицита запасов. Поэтому в рассматриваемой системе заказы производятся не через каждый заданный интервал времени, а только при условии, что запасы на складе в этот момент оказались равными или меньше установленного минимального уровня. В случае выдачи заказа его размер рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запасы до максимально желаемого уровня. Таким образом, данная система работает лишь с двумя уровнями запасов минимальным и максимальным.

Однако все рассмотренные выше системы контроля уровня запасов применимы лишь к весьма ограниченному спектру условий функционирования и взаимодействия поставщиков и потребителей. Повышение эффективности использования систем управления запасами в логистической системе организации приводит к необходимости разработки оригинальных вариантов рассмотренных выше систем контроля уровня запасов.

Таким образом, российским предприятиям, несмотря на многочисленные отклонения в снабженческо-сбытовой деятельности, необходимо придерживаться определенной системы управления запасами, дабы избежать хаотичности и неопределенности в обеспечении процесса производства необходимыми материальными ресурсами. Для этого предприятиям необходима определенная методика проектирования логистической системы управления запасами.

Системы управления запасами на фирмах.

В условиях обострившейся конкуренции среди мер, с помощью которых можно обеспечить рационализацию производства и усовершенствовать его технологию, следует выделить снижение времени на прохождение изделий и запасов в цехах и на складах. Применяемые сегодня для этого системы управления производством всегда удовлетворяют требованиям рынка.

Сегодня, благодаря активизации ряда факторов, в том числе и внедрению логистики, многие предприятия последовательно связаны друг с другом, производство и система запасов приобретают взаимозависимый характер. В такой ситуации управление производством означает организацию работы не только каждого звена в отдельности, но и всех вместе как единого целого.

В целях снижения на каждой стадии соразмерности объемов производства и товарно-материальных запасов в настоящее время наиболее широко применяется такой метод контроля, как обратная связь в системе производственных запасов.

Благодаря целенаправленному применению организованных, плановых и контрольных мероприятий возможно, с одной стороны, воспрепятствовать созданию излишних запасов, а с другой устранить такой недостаток, как отсутствие готовности к поставкам.

Интересным вариантом решения проблем складирования является «производство без складов», внедрение которого невозможно без кардинальных изменений во всем комплексе процессов, обеспечивающих производство, да и в нем самом, и требует, значительны» финансовых затрат. При этом, как выяснилось, необходимо было решить несколько задач, среди которых, прежде всего, выделим задачу создания высокоточной информационной системы по складированию, позволяющей использовать банк данных в реальном масштабе времени.

При использовании данной системы продукция выпускается лишь в объеме, обеспечивающем сбыт. Исходное сырье и материалы закупаются только в размерах, необходимых для удовлетворения спроса. В обратной форме эту систему можно свести к формуле: «производится только необходимая продукция, только тогда, когда это требуется, и только в требуемом объеме».

Ранее, когда производство работало на стабильный рынок, они могло существовать без учета этих факторов. В условиях же постоянного снижения стабильности рынка и активного отслеживания спроса дорогостоящие резервные запасы вытесняются системой информации и надлежащей организацией управления, дающими большой эффект. В связи с этим логистика снабжения не может абстрагироваться оттого, что происходит на конечных стадиях. Причем ключевым фактором является знание положения на рынке и условий доступа на него.

Последние новшестве в сфере производства таковы: дифференциация продукции на возможно более поздней стадии производства (на базе максимально однотипных комплектующих); использование выгод массового производства не на стадии сборки, а на стадии изготовления комплектующих изделий; стремление к максимальному удовлетворению потребностей клиента на этапе выбора товара для производства. Все это требует гибкости производства на цеховом уровне, достигаемой как за счет расширения возможностей по переналадке оборудования, так и благодаря применению новых методов управления запасами - «Канбан» и «Точно в срок».

Суть системы «Канбан» состоит в том, чтобы начальные запасы по своему количеству соответствовали потребностям начальной стадии производственного процесса, а не накапливались, как прежде. На предприятиях фирмы «Тойота» решений данной проблемы сводилось к минимуму использования сравнительно небольших партий материалов и комплектующих и времени операций. Масштабы межоперационного складирования сокращаются вследствие синхронизации операций и нивелировки, перерабатываемых на каждом этапе объемов предметов труда. Что касается складирования готовой продукции, то его объемы снижаются путем сокращения срока продолжительности каждой операции, и, прежде всего срока замены инструмента.

Одним из методов сокращения запасов, повышения гибкости производства и возможности противостояния возрастающей конкуренции стал метод «Точно в срок», получивший наибольшее распространение в США и странах Западной Европы. В данном же контексте следует выделить и охарактеризовать принципиальную идею метода, которая базируется на трех предпосылках (их правильность была многократно подтверждена эмпирическим путем).

Во-первых, предполагается, что заявкам потребителей готовой продукции должны соответствовать не ее предварительно накопленные запасы, а производственные мощности, готовые перерабатывать сырье и материалы, поступающие почти «с колес». Вследствие этого объем производственных запасов, квалифицируемый как замороженные мощности, минимизируется.

Во-вторых, в условиях минимальных запасов необходима непрерывная рационализация в организации и управлении производством, ибо высокий объем запасов нивелирует, в известном смысле маскирует ошибки и недостатки в этой области, узкие места производства, не синхронизированные операции, неиспользуемые производственные мощности, ненадежную работу поставщиков и посредников.

В-третьих, для оценки эффективности производственного процесса, Помимо уровня затрат и производительности фондов, следует учитывать срок реализации заявки, так называемую длительность полного производственного цикла. Короткие сроки реализации заявок облегчают управление предприятием и способствуют росту конкурентоспособности благодаря возможности оперативного и гибкого реагирования на изменения внешних условий.

В противоположность традиционным методам управления, в соответствии, с которыми центральное звено планирования производства выдает производственные задания всем отделам и промышленным подразделениям, при методе «Точно в срок» централизованное планирование касается только последнего звена логистической цепи, т. е. склада готовой продукции. Вес другие производственные и снабженческие единицы получают распоряжения непосредственно от очередного, находящегося ближе к концу звена логистической цепи.

К примеру, склад готовых изделий дал заявку (что равнозначно выдаче производственного задания) на определенное число изделий в монтажный цех, монтажный цех отдает распоряжение об изготовлении подузлов цехами обработки и отделу кооперирования т. д.

Это означает, что производственное задание всегда выдается подразделению, использующему (или обрабатывающему) данную деталь. Тем самым материалопоток от «источника» к «потребителю» предваряется потоком информации в обратном направлении, т.е. производству «Точно в срок» предшествует информация «Точно в срок».

Практика показывает, что для эффективного внедрения стратегии «Точно в срок» необходимо изменение способа мышления целого коллектива, занимающегося вопросами производства и сбыта. Традиционный стереотип мышления типа «чем больше, лучше» должен быть заменен схемой «чем меньше, тем лучше», если речь идет об уровне запасов, использовании производственных мощностей предположительности производственного цикла или о величине партии продукции.

Результаты подробного анализа, проведенного по внедрению концепции «Точно в сроке на западноевропейских предприятиях, являются многообещающими. Усредненные данные, полученные более чем на 100 обследованных объектах (отдельные проекты функционируют на фирмах непрерывно от 2 до 5 лет), таковы:

- запасы незавершенного производства сократились более чем на 80%;

- запасы готовой продукции сократились примерно на 33%;

- объем непроизводственных запасов (материалов и кооперированных деталей) колебался от 4 часов до 2 дней по сравнению с 5-15 днями до внедрения метода «Точно в срок»;

- продолжительность производственного цикла (срок реализации заданий всей логистической цепи) снизилась примерно на 40%;

- производственные издержки снизились на 10-20%;

- значительно повысилась гибкость производства.

Затраты, связанные с подготовкой и внедрением стратегии «Точно в срок», относительно невелики и окупались, как правило, уже через несколько месяцев функционирования систем.

Использование стратегии "Точно в срок» дает и другие выгоды, в том числе неэкономического характера. Например, создание прозрачной структуры материалопотоков в виде промежуточных звеньев способствует широкому внедрению технологии типа КИМ (Компьютер интегрэйтед мэнуфэкчуринг). Использование принципов системы «Точно в срок» оказывает также положительное влияние на долгосрочную инвестиционную политику предприятия, которая в данном случае отдает предпочтение машинам и оборудованию, связанным с гибкой автоматизацией производственных, транспортных и контрольных процессов.

В течение последних 15 лет в промышленно развитых странах было разработано множество моделей, имеющих отношение к различных вопросам управления запасами.

При помощи моделирования доказывается эффективность применяемых мер внутри производства или производственной программы, поскольку могут быть измерены периоды прохода продукта через всю технологическую линию. При помощи моделирования можно также проверить проекты гибких производственных участков, обслуживаемых автоматическими транспортными средствами, оценить затраты на материально-техническое снабжение производства. Проектирование складов с применением компьютера дает возможности получить информацию об их оптимальной системе, величине необходимых капиталовложений и затратах на эксплуатацию складов.

Фирмы часто используют математические модели для выбора уровней запасов путем балансирования затрат на подготовительные операции или расходов на выполнение заказа и сопоставления затрат при дефиците запасов с затратами на хранение запасов. Затраты на хранение запасов включают в себя не только затраты на содержание запасов на складе, издержки вследствие порчи продукции, а стоимость морального износа, но и издержки капитала, иными словами, норму прибыли, которую можно было бы получить, используй другие возможности инвестирования при эквивалентном риске.

Один из вариантов снижения риска при хранении запасов - использование технологий, основанных на системах гибкого производства, на его роботизации. В данном случае преимуществом является сокращение времени и затрат на подготовительные операции, Это делает экономически выгодным изготовление изделий небольшими партиями, что особенно важно в условиях жесткой конкуренции и постоянных изменений требований рынка. Особенно важно подчеркнуть, что одновременно существенно снижается и риск морального устранения запасов.

25. Склады в логистике, их основные функции, классификация.

Существует большое количество различных складов. Они классифицируются по отношению к базисным функциональным областям логистики и участникам логистической системы, виду продукции, форме собственности, функциональному назначению, уровню специализации, степени механизации складских операций, виду складских зданий и сооружений, возможности доставки и вывоза груза, местоположению и т.п.

Классификация складов в логистике

№ |

Признак классификации |

Вид склада |

1 |

По отношению к базисным функциональным областям логистики |

Склад логистики снабжения Склад логистики производства Склад логистики распределения |

2 |

По виду продукции |

Склад материальных ресурсов Склад незавершенного производства Склад готовой продукции Склад тары Склад возвратных отходов Склад инструментов |

3 |

По зоне обслуживанию |

Общезаводской склад(центральный) Участковый склад (для снабжения группы цехов однородными материалами и изделиями) Прицеховой склад (обслуживает один цех) |

4 |

По форме собственности |

Собственный склад организации Арендуемый склад Коммерческий склад Склады государственных и муниципальных предприятий Склады общественных и некоммерческих организаций, ассоциации и т.п. |

5 |

По функциональному назначению |

Склад буферных запасов (для снабжения производственных процессов) Транзитно-перевалочный склад (грузовые терминалы) Склад комиссионирования(формирование ассортимента и комплектация партий груза в соответствии с заказами клиентов) Склад сохранения(прием товаров на временное хранение) Специальный склад(таможенные склады, склады остатков и отходов и т.п.) |

6 |

По отношению к участникам логистической системы |

Слад производителя Склад торговых компаний Склад торгово-посреднической компании Склад транспортной компании Склад экспедиторской компании Склад предприятия по грузопереработке Склады прочих логистических посредников |

7 |

По уровню специализации |

Узкоспециализированный склад Склад ограниченного ассортимента Склад широкого ассортимента |

8 |

По степени механизации складских операций |

Немеханизированный склад Механизированный склад Автоматизированный склад |

9 |

По виду конструкции складских зданий (сооружений) |

Закрытый склад (отдельное сооружение) Полузакрытые площади (имеют только навес или крышу и одну, две или три стены) Открытые(специально оборудованные) площади |

10 |

По этажности здания |

Многоэтажный склад Одноэтажный склад высотой до 6 м. Высотный склад Высотно-стеллажный склад высотой более 10 м |

11 |

По возможности доставки и вывоза груза |

Пристанционный или портовый склад (расположен на территории железнодорожный станции или порта) Прирельсовый склад (имеет подведенную железнодорожную ветку) Глубинный склад |

1.3 Основные функции складов

Традиционно склады рассматривались как места для долгосрочного хранения товаров, и основной их функцией считалось складирование, заключающиеся в содержании и обеспечении сохранности запасов участниками логистического канала. Под понятием «складирование» обычно понимается совокупность следующих операций:

· Размещение товаров;

· Количественная и качественная сохранность запасов;

· Учет запасов;

· Обновление запасов.

В настоящее время роль складов изменилась, сейчас они

рассматриваются скорее как промежуточное звено, через которое материальный поток преобразуется и перемещается как можно быстрее, что обосновывает расширение круга операций в складской деятельности.

Таким образом, основными функциями склада являются:

1. концентрация и хранение запасов, обеспечивающие осуществление непрерывного производства или снабжения при ограничении, связанном с источниками ресурсов и колебаниями потребительского спроса;

2. консолидация грузов – подразумевает объединение грузов в более крупную смешанную партию отправки потребителям, территориально расположенным в одном районе сбыта (рис 1.1)

3. разукрупнение грузов- сортировка груза на более мелкие партии, предназначенные нескольким заказчикам(рис.1.2)

4. управление ассортиментным составом – это накопление и формирование ассортимента продукции в ожидании заказов потребителей с последующей их сортировкой в соответствии с заказами (рис. 1.3)

5. комплектация партии груза – подразумевает пересортировку грузов, полученных от поставщиков, и их консолидацию в партии отправки потребителям (рис. 1.4)

6. предоставление услуг, а именно:

o материальных (доставка), маркировка, фасовка, упаковка и т.д.);

o организационно-коммерческих заключение договоров с транспортными агенствами, подготовка и доставка товаросопроводительных документов, информирование о кредитовании, предоставление взаймы хранимых товаров, реализация излишних материальных ценностей путем перераспределения или на комиссионных началах и т.п.);

o складских (прием на временное хранение материальных ценностей), сортировка, сдача в аренду складских площадей и др.)

o транспортно-эксплуатационных (экспедиторские услуги с осуществлением разгрузки).

26. Учет издержек в логистике.

Учет издержек в логистике

Одна из задач логистики — выделить отдельный заказ и установить, какое количество различных ресурсов требуется на его выполнение