- •3.Речная долина,ее элементы.Морфологические типы речных долин.Влияние геологического строения и тектоники на формирование речных долин.

- •4.Уровни круговоротов вещества и энергии в географической оболочке.Характерные черты круговоротов.Внутрикомпонентные перемещения.

- •5.Морфоскульптура,ее классификации.

- •1. Морфологическая классификация, учитывающая величину форм рельефа

- •6.Межструктурные перемещения в географической оболочке.

- •8.Физико-географическое районирование. Система таксонометрических единиц.

- •9.Географические пояса Земли,их краткая характеристика.

- •11.Надпойменные террасы,их элементы и типы.Восстановление истории развития территории по строению террас.

- •12. Дифференциация географической оболочки.Природные комплексы как системные образования.

- •13.Карст,условия образования и развития.Типы карста,карстовые формы рельефа.

- •14.Географическая среда,ее соотношение с географической оболочкой и роль в развитии общества.

- •16.Высотная поясность,ее закономерности.Спектры высотных поясов в различных природных зонах.

- •Высотная поясность

- •18.Влияние человеческого общества на географическую среду на разных этапах развития.

- •19.Понятие о рельефе.Классификация форм рельефа.

- •21.Процессы рельефообразование:источники энергии,факторы и процессы рельефообразования.

- •23.Планетарный Рельеф Земли,его закономерности.

- •28. Важнейшие циклы круговоротов в географической оболочке. Общегеографический круговорот.

- •29.Равнины и их типы.

- •33.Вулканический рельеф.Вертикальная поясность скульптурного рельефа гор.

- •36.Состав и строение биосферы.Жизненные сообщества организмов.Круговорот вещества и энергии в биосфере.

- •37.Рельеф созданный временными водотоками.

- •38.Закономерности географической оболочки.

- •40.Эрозия,ее типы.

- •Водная эрозия почвы.

- •Поверхностная эрозия

- •Линейная эрозия

- •Виды линейной эрозии

- •41.Особенности и стадии развития внетропического карста.

- •42.Мерзлотный рельеф.

21.Процессы рельефообразование:источники энергии,факторы и процессы рельефообразования.

РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ

— создание форм рельефа под действием рельефообразующих процессов — эндогенных и экзогенных, и их агентов (агенты морфогенеза). Процесс Р. развивается ритмично (см. Цикличность рельефообразования), что ведет к обособлению определенных этапов Р., в течение которых развиваются присущие им генерации рельефа.

ЦИКЛИЧНОСТЬ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ

— обусловленная периодичностью геологических процессов, особенно тект. движений и климатических колебаний — основных рельефообразующих процессов. Изменение интенсивности проявления последних вызывает периодическое возникновение целых генераций рельефа — сначала тект., контрастного, и затем денудационного, выровненного, и отражается в особенностях строения коррелятивных этим генерациям осадков, образующих серии разл. порядков, начинающиеся грубообломочными полимиктовыми осадками, переходящими в тонкозернистые, и заканчивающиеся корами выветривания или их эквивалентами в морских осадках. Ц. р. заключается не в повторении развития рельефа с образованием одних и тех же форм рельефа, а в закономерном геолого-геоморфологическом развитии поверхности коры и' выражается в этапах развития рельефа, которые несмотря на Ц. р. существенно различаются вследствие неповторимости общей эволюции земной коры. Установлены геоморфологические циклы разных порядков, причем все они характеризуются указанной закономерностью — расчленением в начале цикла и выравниванием в конце: 450—600; 180—220; 70—100; 30—50, 20 млн. лет, 40, 20. 1,7—2,2, 1 тыс. лет; 350—400, 170—200, 100, 60—70, 30—35, 20—22, И, 5,2—3,1 года. Наиболее четко увязываются и синхронизируются для сравнительно больших территорий выраженные в совр. рельефе фрагменты генераций рельефа следующих циклов (по Сваричевской и Селиверстову, см. табл.). Рельеф раннеальпийского макроцикла сохранился преимущественно лишь в погребенном состоянии или в виде денудационной равнины, в том числе пенеплена, самого древнего в совр. рельефе. Позднеальпийский макроцикл еще не закончен в целом и каждый из составляющих его циклов прерван, но первые два (позднемеловой — эоценовый и олигоценовый — раннеплиоценовый) прерваны почти в конце, когда рельеф был уже достаточно выровнен и начала формироваться маломощная кора выветривания, последний же цикл (среднеплиоценовый — четвертичный) находится еще в начальной стадии формирования рельефа. Прерванный характер циклов последнего макроцикла (вероятно, это их характерная особенность и соответственно она была свойственна всем предыдущим циклам) обусловливает сохранение в совр. рельефе фрагментов их рельефа в виде целых генераций форм. преимущественно на водоразделах, в виде педиментов, педипленов, разных типов мелкосопочника, древних долин и др. форм. См. Цикл эрозионный, Морфоцикл. З. А. Сваричевская.

-

Мегацикл

Макроцикл

Цикл (этап)

Продолжительность, в млн. лет

Герцинский

180 — 220

Альпийский

Раннеаль пийский

Ранне-среднеюрский

30 — 50

70 -- 100

Позднеюрский — раннемеловой

40 — 45

Позднеальпийский

Позднемеловой — эоценовый

40 — 45

80 — 105

160— 200

Олигоценовый — раннеплиоцено вый

35 — 40

Среднеплиоцен овый — четвертичный

8—10

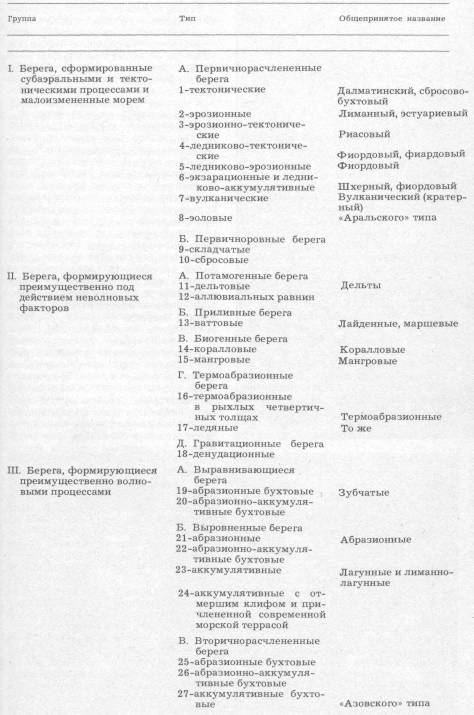

22. Типы берегов,их формирование и эволюция.Закономерности распространения берегов .Развитие в береговой зоне океанов абразионно-аккумулятивного процесса в различных физико-географических и геологических условиях приводит к достаточно большому разнообразию типов берегов. Еще большее разнообразие в строении береговой зоны вносят различные неволновые факторы (биогенные, хемогенные, связанные с проявлениями мерзлоты и др.). В зависимости от конкретных условий берегоформирующие процессы протекают с неодинаковой скоростью, приводят к неоднозначным результатам. Эволюция любого типа рельефа обычно рассматривается с какого-то первоначального этапа. Таким первоначальным этапом в развитии берегов является конец послеледниковой гляциоэвстатической трансгрессии океана. Как известно, в период последнего оледенения верхняя часть шельфа была осушена и береговая линия океанов находилась примерно на 100 м ниже современной. Послеледниковая (фландрская) трансгрессия началась 17 тыс. лет назад, и только около 6 тыс. лет назад береговая линия стала гипсометрически близкой своему современному положению. Во время трансгрессии был затоплен расчлененный рельеф суши. Этот рельеф лишь 6 тыс. лет назад начал перерабатываться морем на уровне современной береговой линии. Таким образом, современная береговая зона возникла и эволюционировала в изумительно короткое геологическое время - в течение 6 тыс. лет. За это время береговая зона в некоторых районах эволюционировала от типов первичных берегов, совсем не измененных морем, до отмерших форм, находящихся в стадии геоморфологической зрелости. В то же время на картах мира немалое место занимают берега, до сих пор сохраняющие первичные очертания. Все разнообразие типов берегов земного шара, их эволюционные стадии наиболее полно иллюстрируют различные классификации. Одной из признанных классификаций типов берегов является классификация, специально разработанная для Физико-географического Атласа Мира. В этой классификации в одну из трех основных групп типов берегов объединены «берега, сформированные субаэральными (т. е. наземными) и тектоническими процессами и мало измененные морем» (Ионин А. С, Каплин П. А., Медведев В. С, 1961). Эта группа включает геоморфологически юные берега, рельеф которых не переработан морем. Среди них различаются первично расчлененные и первично ровные берега. Обе подгруппы типов берегов в процессе развития преображаются в «берега, формирующиеся волновыми процессами». Различные типы берегов, развивающиеся под действием волн, мы определяем также по характеру расчленения береговой линии и в зависимости от преобладания в их динамике того или иного процесса (абразия или аккумуляция), создающего рельеф берега. Анализ этой группы типов берегов помогает уяснить генетические связи между различными типами берегов.Наиболее молодые - абразионные бухтовые берега. Они находятся как бы на второй стадии развития, эволюционируя от первично расчлененных, сформированных субаэральными и тектоническими процессами, к выравнивающим берегам. В первой стадии своего развития это были лиманные, риасовые или, возможно, коралловые и им подобные берега, мало измененные волновыми процессами. В ходе эволюции на таких берегах появляются все более яркие абразионные формы рельефа, и, наоборот, формы субаэрального расчленения отступают на второй план. Выравнивание береговой линии происходит здесь путем срезания мысов и заполнения вершин бухт рыхлым материалом. Постепенно подобный тип берега вследствие аккумуляции и создания различных примкнувших и свободных аккумулятивных форм может стать выравнивающимся абразионно-аккумулятивным бухтовым. При создании замкнутых аккумулятивных форм возникает выровненный абразионно-аккумулятивный берег.

.