- •Декина ю. И. Конструирование и расчет элементов оборудования Курс лекций для студентов механических специальностей всех форм обучения:

- •Оглавление

- •Лекция № 1

- •Структурная схема

- •Классификация технологических аппаратов

- •Лекция № 2

- •Лекция № 3

- •Лекция № 4

- •Коэффициенты единичных перемещений

- •Лекция № 5

- •Лекция № 6

- •Лекция № 7

- •Определение напряжений при краевом эффекте.

- •Лекция № 8

- •Лекция № 9

- •Лекция № 10

- •Лекция № 11

- •Лекция № 12

- •Решение:

- •Лекция № 13

- •Лекция № 14

- •Список литературы

Лекция № 14

Тема: «Расчёт аппаратов на ветровую нагрузку и сейсмические силы»

При расчете на ветровые нагрузки аппарат рассматривают в трех состояниях:

– при рабочих условиях, когда аппарат имеет вес Qp;

– при гидроиспытании, когда аппарат заполнен водой и имеет максимальный вес Qmax (с учетом воды, внутренних устройств и изоляции);

– после монтажа, когда аппарат имеет минимальный вес Qmin (без учета веса изоляции и внутренних устройств).

Расчет цилиндрических аппаратов на действие ветровой нагрузки включает:

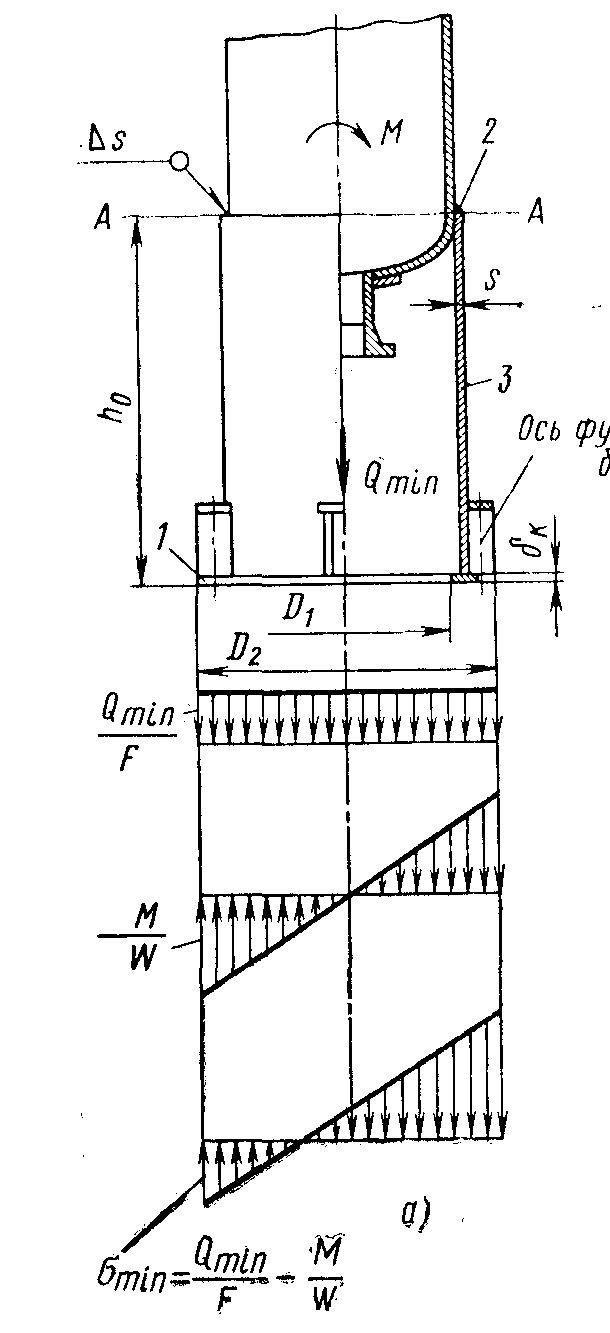

Выбор размеров площади опорной поверхности фундаментного кольца 1 (рис. 33) и проверку фундамента на напряжения сжатия, возникающие на опорной поверхности.

Рис. 33. Схема к расчету напряжений на опорной поверхности аппарата при весе аппарата: а – минимальном; б – максимальном

Определение толщины фундаментного кольца и других элементов опоры.

Расчет аппарата на устойчивость против опрокидывания (выбор числа и размеров фундаментных болтов).

Расчет сварного шва 2, соединяющего опорную часть 3 с аппаратом.

Проверка устойчивости цилиндрической формы стенки опорной части аппарата.

1. При расчете ветровых нагрузок и моментов аппарат делят по высоте на участки длиной не более 10 м. Для аппаратов с меняющимися по высоте формой и диаметром деление на участки целесообразно проводить так, чтобы границы участков соответствовали отметкам изменения этих параметров.

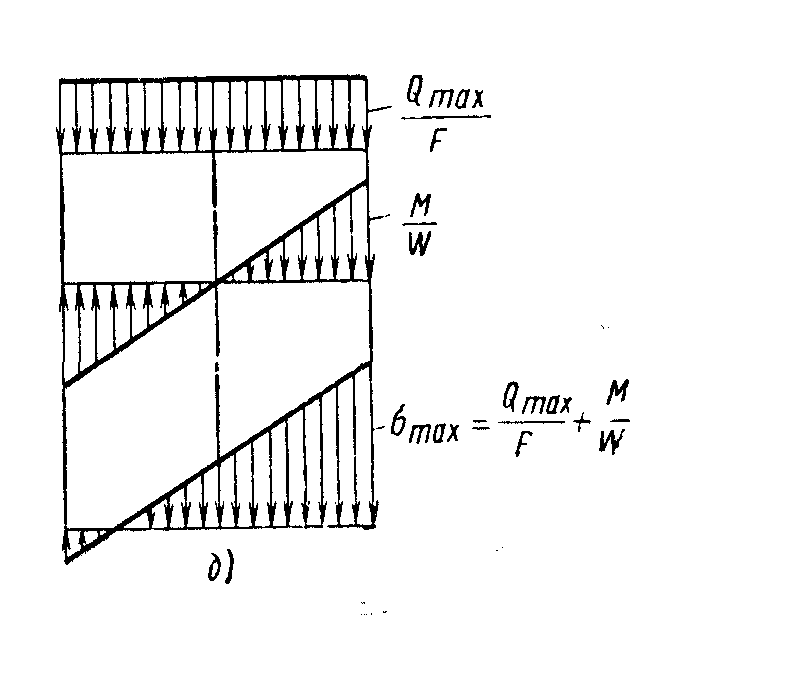

Ветровую нагрузку (силу) на i-й участок (на высоте х) определяют как сумму статической и динамической Р составляющих:

Рi = Рc i + Рд i,

где

![]() ,

,

![]() .

Здесь qн

i

– нормативное значение статической

составляющей ветровой нагрузки; F1

– площадь проекции i-го

участка на плоскость, перпендикулярную

направлению ветра (F1

= Нi

· Di

для участка цилиндрического аппарата

высотой Нi

и диаметром Di;

Мi

– масса i-го

участка аппарата; ξ – коэффициент

динамичности, определяемый по графику

(рис. 34) в зависимости от параметра ε; ηi

– приведенное ускорение центра масс

i-го

участка, м/с2.

.

Здесь qн

i

– нормативное значение статической

составляющей ветровой нагрузки; F1

– площадь проекции i-го

участка на плоскость, перпендикулярную

направлению ветра (F1

= Нi

· Di

для участка цилиндрического аппарата

высотой Нi

и диаметром Di;

Мi

– масса i-го

участка аппарата; ξ – коэффициент

динамичности, определяемый по графику

(рис. 34) в зависимости от параметра ε; ηi

– приведенное ускорение центра масс

i-го

участка, м/с2.

Рис. 34. График для определения коэффициента динамичности

Нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки:

qн i = q0θc,

где q0 – скоростной вапор ветра для высоты над поверхностью земли до 10 м, принимаемый по приведенным ниже данным в зависимости от района установки аппарата (например, города Москва, Минск расположены в 1 районе, Омск, Тобольск, Уфа — во II районе, Куйбышев, Оренбург — в ΙΙΙ районе); θi – коэффициент, учитывающий возрастание скоростного напора с увеличением высоты хi над поверхностью земли; при выборе θ, по графику (рис. 35) учитывают высоту до середины i-го участка.

Рис. 35. График для определения коэффициентов θi

Суммарный момент находят по формулам:

– при максимальном весе аппарата (Qmax)

М = 0,6Мв + Мэ;

– при рабочем весе (Qр)

М = Мв + Мэ;

– при минимальном весе (Qmin)

М = Мв1 + Мэ; Мв1 = МвDн/Dи.

Максимальное напряжение на опорной поверхности фундаментного кольца (см. рис. 33) при максимальном весе (Qmax) и при рабочем весе (Qр) аппарата и соответствующих изгибающих моментах М от действия ветровых и весовых сил:

![]() ;

;

![]() ,

,

где F – опорная площадь фундаментного кольца; W – момент сопротивления изгибу опорной площади фундаментного кольца.

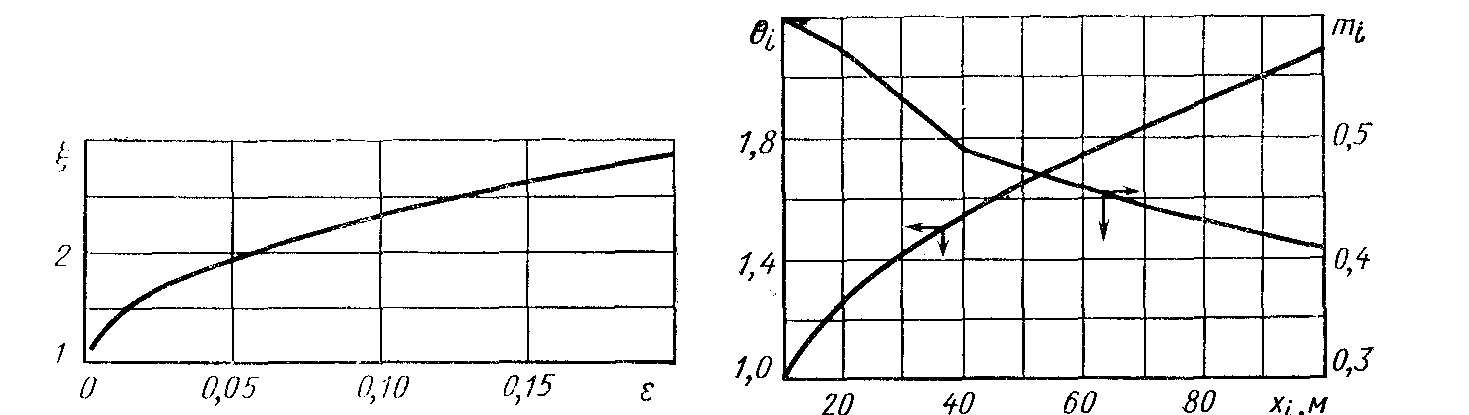

Для цилиндрических аппаратов внутренний и наружный диаметры опорного фундаментного кольца обычно принимают равными соответственно:

![]() ;

;

![]() ,

,

где k – коэффициент, определяемый по графику (рис. 36) и равный отношению ширины кольца к Dн.

Рис. 36. График для определения коэффициента k

Тогда

![]() ;

;

.

.

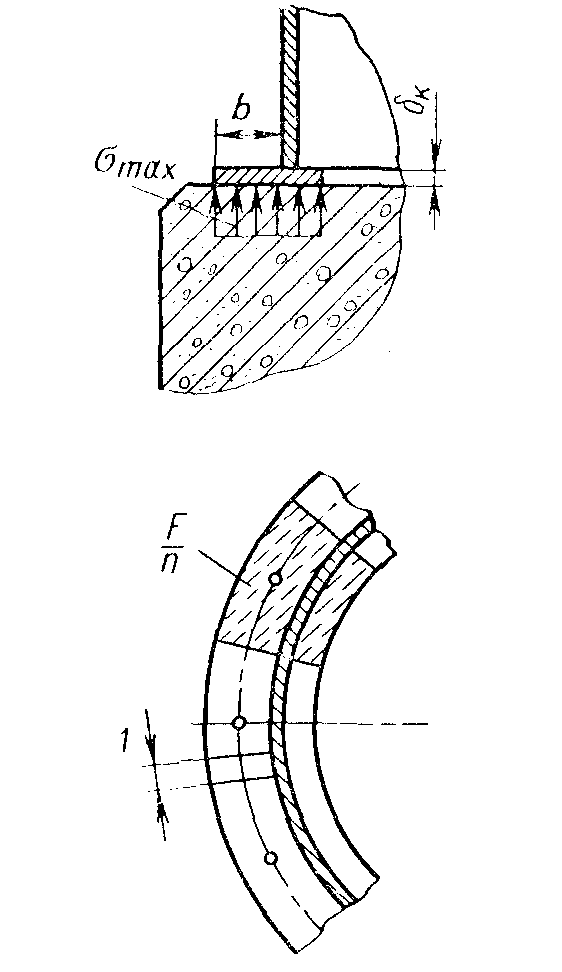

2. Толщину фундаментного кольца, не укрепленного ребрами (рис. 37), рассчитывают из условия изгиба выступающей части кольца длиной b под действием напряжения σmax.

Рис. 37. Схема к расчету нагрузки на фундаментное кольцо

Нагрузка на полоску шириной, равной единице, и длиной b:

qк = σmaxb.

Изгибающий момент для полоски (как для консольной балки):

![]()

Момент сопротивления изгибу опасного сечения полоски:

![]() .

.

Напряжение в кольце:

.

.

Отсюда находят толщину фундаментного кольца:

![]() ,

,

где σ – напряжение в кольце, которое можно принять равным нормативному допускаемому напряжению при 20 °С; φ – коэффициент, учитывающий увеличение жесткости конструкции при наличии ребер и возможность уменьшения при этом толщины кольца.

3. Минимальное напряжение на опорной поверхности фундаментного кольца при минимальном весе аппарата и соответствующем опрокидывающем моменте

![]() .

.

Если минимальное напряжение σmin положительное или равно нулю, то следует определить коэффициент устойчивости аппарата:

![]() ,

,

где МQ – момент от собственного веса аппарата; R1 – плечо силы Qmin принимаемое равным примерно 0,42Dн.

При у > 1,5 устанавливать фундаментные болты не обязательно, но ох всегда необходимо предусматривать для фиксации аппарата. Число болтов принимают равным 4; 6; 8; 10 и далее кратным четырем.

Отрицательное значение свидетельствует об отрыве фундаментного кольца от фундамента. В этом случае фундаментные болты работают на растяжение. Нагрузку на наиболее нагруженный болт Рσ приближённо можно определить в зависимости от σmin, площади фундаментного кольца F и числа фундаментных болтов n по формуле:

![]() .

.

Внутренний диаметр резьбы фундаментного болта из условия прочности на растяжение:

![]() ,

,

где [σ] – допускаемое напряжение на растяжение при температуре 20 °С (для болтов выбирают по ГОСТ 14249–73); С ≈ 0,3 см – прибавка на атмосферную коррозию.

4. Напряжение в сплошном сварном шве, крепящем корпус аппарата к цилиндрической опорной части (см. рис. 1), определяют в опасном сечении (линия АА) по формулам:

![]() ;

;

![]()

где fc – площадь опасного сечения сварного шва; Wc – момент сопротивления сварного шва изгибу; М' – изгибающий момент относительно сечения сварного шва от ветровых и эксцентрично приложенных массовых нагрузок, действующих выше сварного шва.

Если опора приварена к днищу, то сварной шов работает на сжатие и σс ≤ φ [σ].

Если аппарат работает при высоких температурах, то следует проверять напряжения в сварном шве в сечении по линии АА в рабочих условиях, учитывая вес Qp аппарата в эксплуатационных условиях и допускаемое напряжение при рабочей температуре стенки.

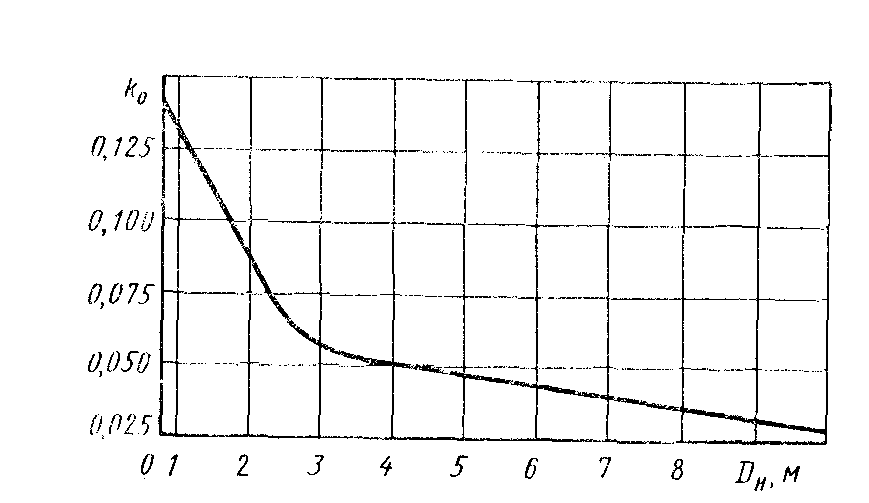

5. При расчете аппарата на ветровую нагрузку стенки цилиндрической опорной части и корпуса проверяют на устойчивость формы в сжатой зоне.

Явление потери устойчивости формы цилиндрической стенки в сжатой зоне аналогично по своей сущности продольному изгибу сжатых стержней. Нарушение формы вмятие (см. рис. 38) может произойти при напряжениях меньше предела текучести материала стенки.

Устойчивость формы опорной части проверяют, как для цилиндрической обечайки, под действием осевой сжимающей силы Q = Qmax и изгибающего момента. Для обеспечения устойчивости должно быть выполнено условие:

![]() ,

,

где Qдоп – допускаемая осевая сжимающая сила; Мдоп – допускаемый изгибающий момент.

Рис. 38. Схема нагрузок, действующих на вертикальный аппарат

Допускаемая осевая сжимающая сила:

![]() .

.

Допускаемый изгибающий момент рассчитывают по формулам:

– при

![]()

![]() ;

;

– при

![]()

![]() .

.