- •Содержание

- •Тема 1 Общая физиология крови 2

- •Тема 1Общая физиология крови л/р1. Методы механического обездвиживания мелких грызунов. Техника взятия крови, подсчета форменных элементов у человека и крысы.

- •Методы обездвиживания мелких грызунов

- •Устройство смесителя

- •Устройство и подготовка счетной камеры (гемоцитометра)

- •Техника взятия капллярной крови у крыс

- •Техника взятия капллярной крови у человека

- •Л/р2. Определение гематокрита методом Уинторба.

- •1. Пластиковые пеналы для обездвиживания крыс, скарификаторы, ножницы, вата, спирт этиловый 96%, диствода, йод, моток ниток, фильтровальная бумага.

- •Тема 2Физиология эритроцитов л/р3. Подсчет эритроцитов.

- •1. Пластиковые пеналы для обездвиживания крыс, скарификаторы, ножницы, вата, спирт этиловый 96%, диствода, йод, моток ниток, фильтровальная бумага.

- •Л/р4. Определение содержания гемоглобина в крови.

- •1. Пластиковые пеналы для обездвиживания крыс, скарификаторы, ножницы, вата, спирт этиловый 96%, диствода, йод, моток ниток, фильтровальная бумага.

- •Л/р5. Определение границ осмотической устойчивости эритроцитов, наблюдение осмотического гемолиза.

- •1. Пластиковые пеналы для обездвиживания крыс, скарификаторы, ножницы, вата, спирт этиловый 96%, диствода, йод, моток ниток, фильтровальная бумага.

- •Л/р6. Агрегация эритроцитов в микроциркуляторном русле.

- •Тема 3Физиология лейкоцитов л/р7. Подсчет лейкоцитов крови.

- •Л/р8. Освоение техники приготовления мазка крови, его фиксации и окраски. Подсчет лейкоцитарной формулы и лейкоцитарного профиля.

- •Тема 4Физиология тромбоцитов л/р9. Коагулометрия.

- •Тема 5Иммунные реакции л/р10. Определение групповой принадлежности крови

- •Основные источники, использованные при подготовке методических рекомендаций:

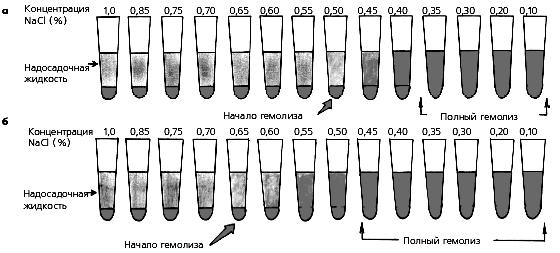

Л/р5. Определение границ осмотической устойчивости эритроцитов, наблюдение осмотического гемолиза.

Цель.

Оценить осмотическую резистентность эритроцитов.

Приборы и материалы.

1. Пластиковые пеналы для обездвиживания крыс, скарификаторы, ножницы, вата, спирт этиловый 96%, диствода, йод, моток ниток, фильтровальная бумага.

2. 15 пробирок, микропипетки с делениями по 0,01 мл, 1% раствор хлористого натрия, диствода, центрифуга. Объект исследования: белая лабораторная крыса или человек.

Ход работы.

Осмотической резистентностью эритроцитов называют устойчивость их в гипотонических растворах.

В 15 пробирок наливают разные количества 1% раствора хлористого натрия, начиная от 0,30 до 0,58 мл: в первую пробирку – 0,30 мл, во вторую - 0,32 мл и т.д. Приливают дистводу с таким расчетом, чтобы в каждой пробирке объемом жидкости составлял 1 мл. После этого в каждую пробирку вносят 0,02 мл исследуемой крови, стабилизированной лимоннокислым натрием и оставляют при комнатной температуре на 1 час. В пробирке, где все эритроциты разрушились, жидкость оказывается ярко-красной и прозрачной (лаковая кровь). По мере нарастания концентрации раствора, жидкость окрашена слабее и кажется мутной. Первая прозрачная пробирка на границе с мутной показывает величину максимальной резистентности. Далее все пробирки с мутным содержимым центрифугируют. Уцелевшие эритроциты при этом оседают. В пробирках, где эритроциты сохранились, жидкость не розовеет. В первой розоватой пробирке гемолизировались наименее устойчивые эритроциты – минимальная резистентность.

Рекомендации к оформлению.

Коротко запишите название л/р, ее цель и ход работы. В выводах приводят полученные значения, сравнивают их с нормой. Минимальную осмотическую резистентность определяют по гипотоническому раствору хлористого натрия такой концентрации, при которой гемолизируются только наименее устойчивые эритроциты (в норме 0,44-0,46% раствора NаCl). Максимальная осмотическая резистентность соответствует раствору хлористого натрия, в котором полностью гемолизируются все эритроциты (в норме 0,34-0,28% раствора NaCl). Осмотическая стойкость эритроцитов зависит от степени их зрелости, формы и от изменения состава плазмы. Форма эритроцита характеризуется соотношением между его толщиной и диаметром (= индекс сферичности = 0,27-0,28). Если индекс сферичности превышает норму (например, при наследственной сфероцитарной анемии, старении эритроцитов), отмечается резкое снижение осмотической стойкости эритроцитов, минимальная резистентность их равняется 0,6-0,7% NaCl. Увеличение осомотической устойчивости происходит при выбросе (например, при кровопотерях) ретикулоцитов и полихроматофилов, которые имеют уплощенную дисковидную форму и малый индекс сферичности; при адсорбции на мембране эритроцитов холестерина (при механической желтухе), продуктов белкового распада (при артериосклерозе, раке) и пр.

Л/р6. Агрегация эритроцитов в микроциркуляторном русле.

Цель.

Выявить последовательнось формирования конгломератов эритроцитов в микроциркуляторном русле.

Приборы и материалы.

1. Микроскоп, ножницы, вата, спирт этиловый 96%, диствода, йод, фильтровальная бумага.

2. Пробковая дощечка, штатив, бинт, булавочки, предметные стекла, пипетки, физраствор для холоднокровных, 10% раствор спирта. Объект исследования: лягушка.

Ход работы.

Обездвиживание лягушки (на выбор). А) Разрушение головного и спинного мозга. Возьмите лягушку в левую руку спиной вверх, так чтобы большой палец лежал на ее спине. Указательный палец положите на верхнюю челюсть лягушки и наклоните ее голову вниз. В таком положении хорошо видно место расположения затылочной ямки. Через ямку между затылочной костью и позвоночником введите препаровальную иглу в спинномозговой канал и разрушьте спинной мозг несколькими поворотами иглы. Затем иглу поверните в противоположном направлении, введите ее в полость черепа и разрушьте головной мозг. Общее расслабление мышц лягушки и отсутствие у нее рефлекторных реакций свидетельствуют о полном разрушении головного и спинного мозга. При этом способе обездвиживания лягушки теряется очень мало крови. Б) Применение наркоза (эфира, спирта, уретана). Наркоз в учебном практикуме используется редко. Для наркотизации лягушки применяется 10%-ный раствор спирта или 2%-ный раствор эфира. Лягушку опускают в раствор на 10-15 мин. Расслабление мускулатуры и отсутствие двигательной активности - хорошие показатели достаточного действия наркоза. Уретан вводится под кожу. Для наркотизации лягушки достаточно 1 мл 5%-ного раствора уретана, его действие наступает через 15-20 мин.

2. Приготовление препарата (на выбор). А) Обездвиженную лягушку помещают на дощечку брюшком кверху так, чтобы ее правый бок в его средней трети расположить над круглым отверстием. Послойно разрезают кожу, мышцы и брюшину на правой боковой линии живота в средней и нижней трети. Из вскрытой брюшной полости аккуратно извлекают петлю тонкого кишечника, брыжейку которого расправляют над боковым отверстием, фиксируя булавками. При изготовлении препарата брыжейки необходимо следить, чтобы петля кишечника была не перекручена. Б) Обездвиженную лягушку укладывают на дощечке на влажном бинте, так чтобы одна лапка свободно лежала на предметном стекле, размещенном над отверстием дощечки. Перепонку расправляют булавочками. Кожу лягушки необходимо периодически увлажнять. Если лягушка начинает просыпаться, ее осторожно (чтобы не облить микроскоп) поливают 10% раствором спирта. Дощечку закрепляют в штативе так, чтобы перепонка располагалась строго под объективом.

3. Агрегация эритроцитв, "сладж"-феномен. Наблюдают особенности движения эритроцитов в артериолах, капиллярах и венулах. Находят место слияния двух вен среднего калибра и с помощью влажной булавочки помещают туда кристалл хлорида натрия. Избыток ионов натрия вызывает изменение заряда на мембране эритроцитов, что способствует их агрегации (обратимое скучивание; отличается от агглютинации тем, что скученные эритроциты вновь расходятся и при этом не наступает какого-либо их повреждения). Далее развиваются фрагментарные изменения тока форменных элементов (наличие светлых участков плазмы поперек капилляра между участками, заполненными эритроцитами) и "сладж"-феномен (полное стирание границ между отдельными эритроцитами в просвете капилляра и сплошная однородная красная масса, в которой неразличимы отдельные эритроциты; обычно необратим). Далее следует ранняя реакция тромбоцитов крови, которые прилипают и скапливаются в местах повреждения сосудов (вероятно, под воздействием кинина, увеличивающего "клейкость" внутренней поверхности эндотелия по отношению к тромбоцитам и лейкоцитам). Этот процесс является защитным, поскольку "заклеивает" дефект эндотелиальной стенки. С другой стороны, он обеспечивает "краевое стояние" лейкоцитов и их выхождение в воспаленную ткань.

Рекомендации к оформлению.

Коротко запишите название л/р, ее цель и ход работы. Схематично изобразите основные этапы развития стаза, подпишите его тип. Его причинами могут быть: 1. Ишемия (ишемический). 2. Венозная гиперемия (венозно-застойный). 3. Факторы, вызывающие агглютинацию и агрегацию клеток (истинный). К механизмам его развития относят: 1. Агрегация клеток крови под влиянием проагрегантов (АДФ, тромбоксаны, простагландины F и Е, катехоламины, агглютинины), избытка ионов, изменяющих заряд клеток (К, Са, Na, Mg и др.), адсорбции белка на клетках. 2. Изменение реологических свойств крови (диспротеинемия, гемоконцентрация). 3. Патологические изменения в капиллярах. В результате перечисленных изменений развивается стаз. Он проявляется в остановке кровотока, значительном расширении просвета капилляров (при венозно-застойном стазе) или уменьшении их просвета при ишемическом, споровождается "сладж"-феноменом и микрокровоизлияниями (чаще при застойном стазе). В выводах следует описать наблюдаемые изменения в системе крови, можно подчеркнуть их связь с реакциями сосудистого русла.