- •1.1. Волновое уравнение для электромагнитной волны. Основные свойства электромагнитных волн.

- •1.2. Интенсивность электромагнитной волны. Поведение плоской волны на границе раздела сред.

- •2.1. Световая волна. Показатель преломления среды. Законы геометрической оптики.

- •2.2. Оптическая длина пути. Принцип Ферма. Таутохронность.

- •2.3. Формула тонкой линзы, построение изображений в линзах.

- •Принцип суперпозиции волн. Интенсивность при сложении двух волн.

- •Расчет интерференционной картины от двух источников. Ширина полосы и количество наблюдаемых полос.

- •3.3. Способы получения когерентных источников в оптике: бизеркала Френеля, зеркало Ллойда, бипризма Френеля, билинзаБийе.

- •3.5. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона. Кольца Ньютона.

- •4.1. Дифракция света. Дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера.

- •Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля.

- •Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.

- •Дифракция Фраунгофера на длинной щели и двух щелях.

- •4.5. Дифракционная решетка

- •5.1 Естественный и поляризованный свет. Типы поляризации. Степень поляризации.

- •5.2Поляризаторы и анализаторы. Прохождение света через совершенные и несовершенные поляризаторы. Закон Малюса.

- •5.3. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера.

- •5.4.Прохождение света через анизотропную среду. Одноосные кристаллы. Обыкновенная и необыкновенная волны.

- •Интерференция поляризованных волн.

- •Искусственная анизотропия. Эффект Керра. Вращение плоскости поляризации (оптическая

- •6.1. Поглощение света. Рассеяние света. Дисперсия света

- •6.2. Тепловое излучение, его характеристики и законы.

- •6.3. Квантовая гипотеза Планка, формула Планка.

- •7.5. Неприменимость понятия траектории к микрочастицам. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

- •7.6. Задание состояния частицы в квантовой механике. Волновая функция и ее статистический смысл. Нормировка.

- •7.7.Стационарные состояния. Временное и стационарное уравнение Шредингера.

- •7.8.Частица в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме. Волновые функции и квантование энергии.

- •7.9.Гармонический осциллятор в квантовой механике.

- •7.10. Прохождение частицы через одномерный потенциальный барьер. Туннельный эффект.

- •7.11.Теория Бора для атома водорода. Экспериментальное подтверждение постулатов Бора. Опыт Франка и Герца.

- •7.12. Квантовомеханическая модель атома водорода. Квантовые числа. Энергия, момент импульса и его проекция для электрона в атоме водорода. Спектральные серии атома водорода.

- •7.13. Пространственное квантование. Опыт Штерна-Герлаха. Спин электрона.

- •7.14. Принцип запрета Паули. Периодическая система элементов. Распределение электронов по оболочкам и подоболочкам в атоме.

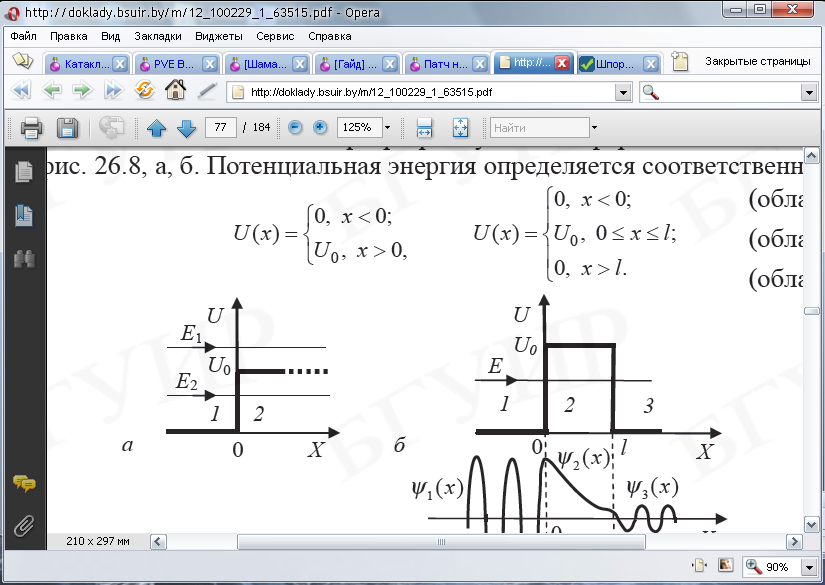

7.10. Прохождение частицы через одномерный потенциальный барьер. Туннельный эффект.

Если поместить частицу в потенциальную «яму» с конечной высотой стенок, то с точки зрения законов классической физики она может выйти из этой «ямы» лишь при условии, что ее полная энергия превышает глубину потенциальной «ямы». Иначе, частица, находящаяся внутри потенциальной «ямы», «заперта» в ней.

В

квантовой механике существует

принципиальная возможность прохождения

(«просачивания») частиц сквозь

потенциальные барьеры. Это явление

называется туннельным

эффектом.

Туннельный

эффект возможен, когда линейные размеры

потенциального барьера соизмеримы с

атомными размерами. Для его описания

вводится понятие коэффициента

прозрачности (пропускания)

D потенциального

барьера:

,

где

,

где

и

и

– соответственно

интенсивность волны де Бройля, падающей

на барьер, и плотность потока частиц,

падающих на барьер;

– соответственно

интенсивность волны де Бройля, падающей

на барьер, и плотность потока частиц,

падающих на барьер;

и

и

– соответственно

интенсивность де-бройлевской волны,

прошедшей барьер, и плотность потока

частиц, прошедших барьер. Коэффициент

прозрачности D можно рассматривать как

вероятность преодоления частицы

потенциального барьера. Из обратимости

по времени следует, что для переходов

в «прямом» и «обратном» направлениях

коэффициенты прозрачности одинаковы.

– соответственно

интенсивность де-бройлевской волны,

прошедшей барьер, и плотность потока

частиц, прошедших барьер. Коэффициент

прозрачности D можно рассматривать как

вероятность преодоления частицы

потенциального барьера. Из обратимости

по времени следует, что для переходов

в «прямом» и «обратном» направлениях

коэффициенты прозрачности одинаковы.

Аналогично

можно определить коэффициент

отражения барьера

R как

вероятность того, что поток частиц

(частица) отразится от барьера:

,

где

,

где

и

и

– соответственно

интенсивность волны де Бройля, отразившейся

от барьера, и плотность потока частиц,

отразившихся от барьера и полетевших

в обратном направлении. Расчеты

показывают, что прозрачность барьера

зависит от его «формы» и высоты.

– соответственно

интенсивность волны де Бройля, отразившейся

от барьера, и плотность потока частиц,

отразившихся от барьера и полетевших

в обратном направлении. Расчеты

показывают, что прозрачность барьера

зависит от его «формы» и высоты.

Таким образом, согласно определению, R + D =1. Кроме того, значения R и D не зависят от направления движения частицы.

Существуют

два простейших варианта одномерных

потенциальных

барьеров –

прямоугольный потенциальный барьер в

виде ступеньки, когда потенциальная

энергия U при х = 0 скачком изменяется на

конечную величину

,

а также

потенциальный барьер прямоугольной

формы высотой

и шириной

,

а также

потенциальный барьер прямоугольной

формы высотой

и шириной

.

Потенциальная энергия определяется

соответственно так:

.

Потенциальная энергия определяется

соответственно так:

а)

б)

б)

7.11.Теория Бора для атома водорода. Экспериментальное подтверждение постулатов Бора. Опыт Франка и Герца.

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний):

существуют определенные дискретные стационарные состояния атома, находясь в которых, он не излучает энергию. Каждое стационарное состояние характеризуется определенным значением энергии. Из одного состояния в другое атом может переходить путем квантового перехода.

Правило

квантования орбит Бора утверждает,

что в стационарном состоянии атома

электрон, двигаясь по орбите, должен

иметь квантованные значения момента

импульса, удовлетворяющие для круговых

орбит условию

,

где

,

где

– масса

электрона;

– масса

электрона;

– его скорость

на п-й

орбите радиусом

– его скорость

на п-й

орбите радиусом

.

.

Второй постулат Бора (правило частот):

излучение

происходит только при переходе атома

из одного стационарного состояния с

большей энергией

в другое

стационарное состояние с меньшей

энергией

в другое

стационарное состояние с меньшей

энергией

.

Такой переход сопровождается испусканием

электромагнитного излучения с энергией

.

Такой переход сопровождается испусканием

электромагнитного излучения с энергией

,

равной разности энергий соответствующих

стационарных состояний. Возможен и

обратный процесс, в котором атом переходит

из одного стационарного состояния в

другое, более высокое. При этом атом

поглощает фотон с энергией, равной

разности энергий этих стационарных

состояний. Набор всевозможных дискретных

частот квантовых переходов ω,

определяемых из правила, описывает

линейчатый

спектр атома.

,

равной разности энергий соответствующих

стационарных состояний. Возможен и

обратный процесс, в котором атом переходит

из одного стационарного состояния в

другое, более высокое. При этом атом

поглощает фотон с энергией, равной

разности энергий этих стационарных

состояний. Набор всевозможных дискретных

частот квантовых переходов ω,

определяемых из правила, описывает

линейчатый

спектр атома.

Дж.

Франк и Г. Герц

(Нобелевская премия, 1925) поставили

эксперимент по измерению потенциалов

ионизации атомов ртути, используя

электродную лампу с четырьмя электродами,

заполненную парами ртути. Исследовалась

зависимость анодного тока I

от ускоряющего

напряжения U.

На анод попадали только те электроны,

энергия которых после соударения с

атомами паров ртути в области

–

–

была

достаточна для преодоления замедляющего

напряжения (

была

достаточна для преодоления замедляющего

напряжения ( В). Было получено, что величина тока

резко падала при увеличении значения

U через

каждые 4,9 В. Франк и Герц установили, что

спектр поглощаемой атомом ртути энергии

не непрерывен, а дискретен. Минимальная

порция энергии (квант энергии), который

может поглотить атом ртути, равна 4,9 эВ.

Обнаруженное ультрафиолетовое излучение

с длиной волны l

= 253,7 нм

соответствует второму постулату Бора.

Результаты этого опыты впервые доказали

постулаты Бора.

В). Было получено, что величина тока

резко падала при увеличении значения

U через

каждые 4,9 В. Франк и Герц установили, что

спектр поглощаемой атомом ртути энергии

не непрерывен, а дискретен. Минимальная

порция энергии (квант энергии), который

может поглотить атом ртути, равна 4,9 эВ.

Обнаруженное ультрафиолетовое излучение

с длиной волны l

= 253,7 нм

соответствует второму постулату Бора.

Результаты этого опыты впервые доказали

постулаты Бора.

Боровская

модель атома. С

помощью правила квантования для атома

водорода можно получить выражение для

радиуса n-й

стационарной орбиты, по которой движется

электрон – классическая точечная

частица – под действием кулоновской

силы притяжения вокруг ядра:

,

где Z –

количество протонов в ядре;

– масса

электрона;

,

где Z –

количество протонов в ядре;

– масса

электрона;

–

радиус первой боровской орбиты (боровский

радиус)

(для атома водорода Z

= 1

и

–

радиус первой боровской орбиты (боровский

радиус)

(для атома водорода Z

= 1

и

м):

м):

.

.

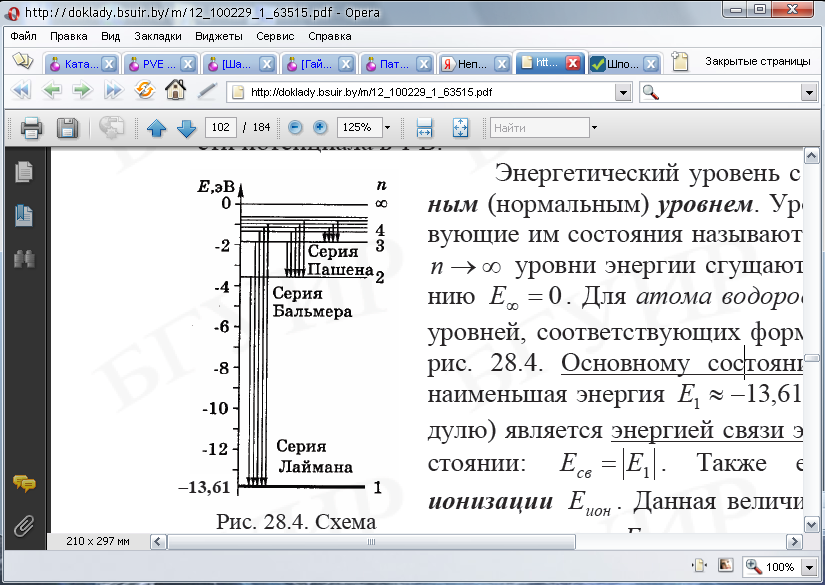

Э нергия

стационарных

состояний электрона в атоме водорода

и водородоподобной системе на n-й

стационарной орбите ( n

=1, 2, 3, ...)

определяется как полная энергия электрона

в кулоновском поле ядра:

нергия

стационарных

состояний электрона в атоме водорода

и водородоподобной системе на n-й

стационарной орбите ( n

=1, 2, 3, ...)

определяется как полная энергия электрона

в кулоновском поле ядра:

,

где целое число п

– главное

квантовое число;

,

где целое число п

– главное

квантовое число;

–

энергия основного

состояния

атома (п =

1). Знак минус в формуле означает, что

электрон находится в связанном состоянии.

–

энергия основного

состояния

атома (п =

1). Знак минус в формуле означает, что

электрон находится в связанном состоянии.