- •1,2. Ученые

- •8. Особенности организации прокариотной клетки

- •9. Прокариотная клетка

- •12. Строение и функции стебельков и фимбрий

- •16. Микоплазмы

- •17. Риккетсии

- •18. Хламидии

- •19. Актинобактерии

- •20. Фазы развития бактериальной популяции

- •23. Фотосинтез у бактерий

- •24. Бактериохлорофиллы

- •25. Каротиноиды бактерий

- •26. Фикобилипротеины

- •27. Бактериородопсин, работа протонной помпы

- •28. Группы фототрофных бактерий

- •29. Серобактерии, тионовые бактерии, сульфатредукторы

- •30. Нитрифицирующие бактерии

- •31. Водородные бактерии

- •32. Группы железобактерий

- •33. Карбоксидобактерии и метилотрофные бактерии

- •34. Уксуснокислые бактерии и производство уксуса

- •35.Процесс амоннификации и аммонифицирующие микроорганизмы.

- •36. Бактерии, разрушающие целлюлозу

- •37. Брожение.

- •38. Двофазность брожения.

- •39.Гомоферментативные молочнокислые бактерии являются анаэробами или микроаэрофилами.

- •41. Спиртовое брожение.

- •42. Клубеньковые азотфиксаторы

- •43. Свободноживущие азотфиксаторы

- •45. Механизм фиксации молекулярного азота

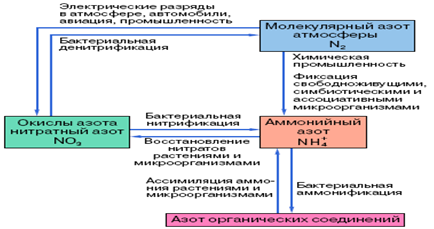

- •46. Роль микроорганизмов в круговороте азота

- •47. Роль микроорганизмов в круговороте углерода

- •48. Роль микроорганизмов в круговороте серы

- •49. Комменсализм

- •50. Синтрофизм и хищничество

- •51. Антагонизм и паразитизм

- •52. Трансформация у бактерий

- •53. Трансдукция

- •54. Методы пенициллинового отборы и отпечатков

- •55. Коньюгация у бактерий

- •56. Бактериальные плазмиды

45. Механизм фиксации молекулярного азота

Микроорганизмы, усваивающие молекулярный азот, называются диазотрофами. Все они имеют сходный биохимический механизм фиксации молекулярного азота воздуха. В основе его лежит процесс восстановления N2 по уравнению

N2 + 6e- + 6H+ 2NH3

Реакция эта в клетке проходит при участии фермента нитрогеназы, расположенного на внутренних клеточных мембранах. Нитрогеназа, как и любой фермент, - белок, вернее, комплекс из двух белков: MoFe-белка и Fe-белка. В состав этих белков входят ионы железа, а в первый белок и ионы молибдена. Нитрогеназы из разных азотфиксаторов несколько различаются своими молекулярными массами и содержанием металлов. Каждый из белков, в свою очередь, состоит из нескольких субъединиц.

Нитрогеназа - это сложный ферментный ансамбль, выполняющий функцию восстановления молекулярного азота воздуха. Этот процесс требует затраты энергии. Как это обычно осуществляется в живых организмах, энергия для подобных реакций поставляется в виде молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Азотфиксатору дорого обходится восстановление даже одной молекулы N2 .

Нитрогеназа блокируется молекулярным кислородом, поэтому азотфиксация в основном анаэробный процесс. Однако ряд аэробных бактерий выработал механизмы защиты нитрогеназы от блокирования:

Механизм повышенного уровня дыхания. Azotobacter chroococcum при азотфиксации окисляет часть органического вещества, не запасая выделившейся энергии, а только лишь удаляя этим кислород.

Механизм локализации азотфиксации в гетероцистах характерен для цианобактерий, способных к фотосинтезу с выделением кислорода и создающих для защиты от него нитрогеназы особые, лишенные хлорофилла клетки. Некоторые цианобактерии, не образующие гетероцисты, также способны к азотфиксации. Нитчатая цианобактерия Plectonema boryanum фиксирует азот в микроаэробных условиях (1.5% содержания кислорода в темноте и 0.5% кислорода на свету), нитчатые цианобактерии Symploca и Lyngbya majuscula, а также одноклеточные цианобактерии родов Gloeothece и Cyanothece способны к азотфиксации при отсутствии освещения.

Механизм симбиотической защиты характерен для клубеньковых бактерий.

46. Роль микроорганизмов в круговороте азота

Первым

этапом

разложения

азотсодержащих

органических

веществ

— белка,

мочевины

— служит

гниение,

происходящее

в

почве

при

участии

гнилостных

микробов

и

уробактерий

и

заканчивающееся

образованием

аммиака

(NH3),

метана,

индола,

сероводорода.

Процесс,

заканчивающийся

образованием

аммиака,

— аммонификация

совершается

под

влиянием

аммонифицирующих

бактерий

и

приводит

к

образованию

солей

аммиака.

Второй

этап

— нитрификация.

Под

влиянием

нитрифицирующих

бактерий

происходит

превращение

солей

аммиака

в

соли

азотистой

(нитриты)

и

затем

азотной

кислоты

(нитраты).

Последние

повышают

плодородие

почвы,

растворимы

в

воде

и

хорошо

усваиваются

растениями.

На

этом

заканчивается

круговорот

азота.

Кроме

того,

в

почве

находятся

азотфиксирующие

бактерии:

свободноживущие

и

клубеньковые

(концентрируются

на

корнях

растений,

чаще

бобовых),

усваивающие

азот

из

атмосферы,

чем

значительно

обогащают

почву.