- •Билет 1 Современная аналитическая химия. Классификации биологических объектов. Методология получения биологического материала и экстракции биологических молекул и субклеточных структур

- •Принципы ямр-спектрометрии

- •Билет 2 Основные типы ямр-спектрометров

- •Билет 3 Центрифуги и их роторы.

- •Билет 4 Методы центрифугирования для разделения клеток, субклеточных структур и биологических молекул

- •Билет 5 Мембранные технологии разделения биологического материала

- •Билет 6 Хроматография. Классификация методов хроматографии

- •Основные методы рентгеновского анализа биологического материала

- •Билет 7 Общая схема и основные элементы конструкции газовых хроматографов

- •Современная рентгеновская томография

- •Билет 8 Общая схема и основные элементы конструкции жидкостных хроматографов

- •Билет 9 Основные хроматографические методы разделения и анализа биологических веществ

- •Масс-спектрометрия (идентификация молекулы по ее осколкам). Основные типы конструкции масс-спектрометров

- •Билет 10 Основные электрофоретические методы разделения и анализы биологических объектов

- •Основные способы ионизации молекул для их масс-спектрометрического анализа

- •Билет 11 Спектрометрия и классификация методов спектрометрии

- •Масс-спектрометрия биологических объектов

- •Билет 12 Спектрометрия видимого и ультрафиолетового спектра. Общая схема и основные элементы конструкции спектрофотометров для измерений в видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра

- •Изотопные и радиоизотопные методы в биохимии и биофизике

- •Билет 13 Спектрофлюоресцентные методы анализа. Общая схема и основные элементы конструкции спектрофлюориметров.

- •Биофизические основы современных методов анализа первичной структуры нуклеиновых и белковых молекул

- •Билет 14

- •Принципы микроскопии сверхвысокого разрешения

- •Билет 15 Фурье- спектрометрия. Основные типы ик-Фурье-спектрометров

- •Методы электронной микроскопии

- •Билет 16 Спектрометрия комбинационного рассеивания (Раман спектрометрия)

- •Оптические методы анализа клеточной и субклеточной структуры

- •Билет 17 Принципы эпр-спектромерии

- •Билет 18 Проблемы измерения и анализа в современных биохимических, молекулярно-биологических, медицинских и биотехнологических исследованиях

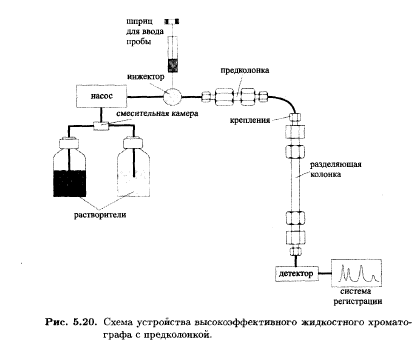

Билет 8 Общая схема и основные элементы конструкции жидкостных хроматографов

Хроматографы – приборы для хроматографического разделения и анализа смесей веществ. Жидкостная хроматография — это хроматография, в которой подвижной фазой является жидкость. В настоящее время широко используется как классическая, так и высокоэффективная жидкостная хроматография. Разберем ВЭЖХ.

тличительной особенностью является использование высокого давления (до 400 бар) и мелкозернистых сорбентов (обычно 3—5 мкм, сейчас до 1,8 мкм). Это позволяет разделять сложные смеси веществ быстро и полно (среднее время анализа от 3 до 30 мин).

В его состав входит сосуды для растворителей, компоненты подвижной жидкой фазы, система насосов, устройство ввода пробы, возможно предколонка, разделяющая колонка, детектор.

Компоненты подвижной жидкой фазы хранятся в сосудах из стекла или нержавеющей стали. Необходимо чтобы они были без растворенных газов и без взвешенных частиц.

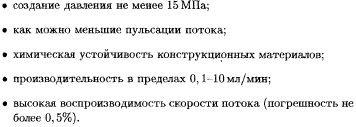

Насосы требования:

Типы: шприцевый (большой ход поршня, V~200mL, недостаток: периодически приходится заполнять цилиндр шприца), чаще плунжерные (поршень совершает возвратно-поступательные движения, поэтому часто используют два работающие в противофазе и компенсирующие друг друга)

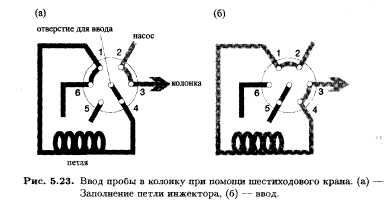

С истема

ввода пробы точно

дозирует пробы 5-500мкл. Дозирование

осуществляется с помощью петли-инжектор(рис),

в нее вводят раствор с помощью

шприца.

Недостаток - наличие резиновой мембраны,

которая набухает в растворителях, теряет

герметичность при многих проколах.

истема

ввода пробы точно

дозирует пробы 5-500мкл. Дозирование

осуществляется с помощью петли-инжектор(рис),

в нее вводят раствор с помощью

шприца.

Недостаток - наличие резиновой мембраны,

которая набухает в растворителях, теряет

герметичность при многих проколах.

Разделяющие колонки корпус из нержавеющей стали или специального вида стекла. В виде сменного патрона соединяют с жидкостной системой хроматогрофа, длина 250мм и диаметр 4.6мм. для предохрпнения разделяющий колонок или концентрирования в-в перед разделяющей колонкой может быть предколонка.

Детекторы должны фиксировать изменение каких-либо свойств растворителя, выходящего из колонки, связанное с наличием в нем анализируемых веществ. Это может быть вменение оптических свойств элюента (в ИК-, УФ- или видимой области), его показателя преломления, способности флюоресцировать, электропроводности, способности окисляться или восстанавливаться, диэлектрической проницаемости и т.д. Подразделяются на селективные (фиксируют элюирование интересующих исследователя веществ, обладающих специфическими свойствами, на фоне многих других компонентов, такими свойствами не обладающих. Эти детекторы (флюоресцентный, электрохимический и др.) находят широкое применение в анализе следовых количеств лекарственных препаратов в биологических образцах, микропримесей, биогенных аминов) и универсальные (реагируют на элюирование любых веществ вне зависимости от того, обладают они какими-то особыми свойствами или нет. Такие детекторы находят широкое применение в органической химии, нефтехимии, фармацевтической, химической, медицинской промышленности, биологических науках).

***к ж.хр-ям также относятся:

Ионообменная хр-я Ионообменная хроматография позволяет разделить молекулы, основываясь на ионных взаимодействиях. Неподвижная фаза имеет заряженные функциональные группы, которые взаимодействуют с анализируемыми ионизированными молекулами противоположного заряда. Этот вариант хроматографии классифицируется на два типа — катионную и анионную ионообменную хроматографию: Катионная ионообменная хроматография задерживает положительно заряженные катионы, так как неподвижная фаза имеет отрицательно заряженные функциональные группы, например, фосфат (PO43−). Анионная ионообменная хроматография задерживает отрицательно заряженные анионы, так как неподвижная фаза имеет положительно заряженные функциональные группы, например, +N(R)4.

Гель-фильтрация способ разделения веществ по размеру их молекул с использованием так называемых молекулярных сит (сефадексов).

Тонкослойная хр-я - подвижная фаза (ПФ) движется в пористой среде слоя адсорбента. его преимуществом является большая скорость анализа, более высокое качество разделения, и возможность выбора одной из неподвижных фаз, обладающих наиболее подходящими свойствами. В настоящий момент является одним из основных методов анализа смесей органических веществ.