- •Пакеры и якори Применение пакеров и якорей

- •Назначение, классификация и применения пакеров и якорей.

- •В зависимости от рабочего давления:

- •Основные параметры пакеров

- •Условные обозначения

- •Пакеры механические

- •Технические характеристики

- •Технические характеристики

- •Пакер для гидроразрыва пласта (грп) Пакер на 100 мПа механический с увеличенным проходным каналом осевой установки про-ямо3-яг3(ф), поворотной установки про-ям3-яг3(ф)

- •Область применения

- •Конструктивные особенности

- •Пакер для поддержания пластового давления (ппд) Пакер механический двухстороннего действия осевой установки про-ядж-о (на 35 мПа)

- •Область применения

- •Конструктивные особенности

- •Пакер механический двухстороннего действия осевой установки п-ядж-о (на 25 мПа)

- •Конструктивные особенности

- •Пакеры для эксплуатации и проведения технологических операций Пакеры на 100 мПа с механической осевой установкой про-ямо2-яг1(м), про-ямо3-яг2, про-ямо3-яг3(м)

- •Область применения

- •Конструктивные особенности

- •Пакер механический осевой установки про-ямо2, про-ямо3

- •Область применения

- •Конструктивные особенности

- •Пакер-трубодержатель механический двухстороннего действия осевой установки про-ят-о, поворотной установки про-ят (на 35 мПа)

- •Область применения

- •Конструктивные особенности

- •Технические характеристики

Технические характеристики

Показатели |

ПГПМ1-146-1 |

ПГПМ1-1 8-1 |

ПГПМ1-146-2 |

ПГПМ1-168-2 |

|

Наружный диаметр обсадной колонны, мм |

146 |

168 |

Максимальный перепад давлений между разобщенными зонами при номинальном коэффициенте пакеровки (1,27), МПа |

15,0/17,5* |

15,0/17,5* |

Диаметр проходного канала пакера, мм |

124 |

144 |

Избыточное давление внутри уплотнительного элемента при пакеровке скважины, МПа |

фев.15 |

фев.15 |

Максимальный коэффициент пакеровки |

1,45 |

1,45 |

Максимальная рабочая температура, °С |

100/150* |

100/150* |

Максимальное избыточное давление на корпус пакера, МПа: |

|

|

- внутреннее |

35 |

35 |

- наружное |

30 |

30 |

Максимальная растягивающая нагрузка на корпус пакера, тс |

85 |

95 |

|

ПАКЕР ПДМ1 Пакер типа ПДМ1 обеспечивает проведение двухступенчатого цементирования скважин с созданием герметичной перемычки над поглощающим пластом. Пакер предназначен для двухступенчатого или манжетного цементирования скважины с герметичной изоляцией поглощающих горизонтов или продуктивных пластов от вышерасположенного заколонного пространства скважины. Рабочая среда, в которой работает пакер в скважине - минерализованная пластовая вода, нефть и газ, тампонажный или буровой раствор с плотностью до 2,4 г/см3, обработанные химическими реагентами. Пакер спускается в скважину в составе обсадной колонны для одноразового использования и работает без обслуживания и ремонта. Пакеры двухступенчатого и манжетного цементирования ПДМ применяются в наклонном и горизонтальном стволе скважины, для ее манжетного цементирования при комплектации соответствующими для этих целей пробками. При заказе оговаривается "Для горизонтальных скважин". Основные элементы пакера:

|

|

||

|

||||

|

||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ С ПАКЕРАМИ

Для предупреждения перемешивания тампонажной смеси с буровым раствором в скважине при доведении ее до зоны поглощения и для разобщения нескольких поглощающих пластов необходимо иметь пакер. С помощью пакера можно также задавить смесь в зону поглощения и исследовать приемистость поглощающих пластов при давлениях, возможных в процессе дальнейшей проводки скважины или при ее креплении.

Существующие конструкции пакеров, применяемые при изоляции поглощающих пластов, подразделяют на две группы: многократного использования (извлекаемые) и разбуриваемые.

192

Пакеры извлекаемые

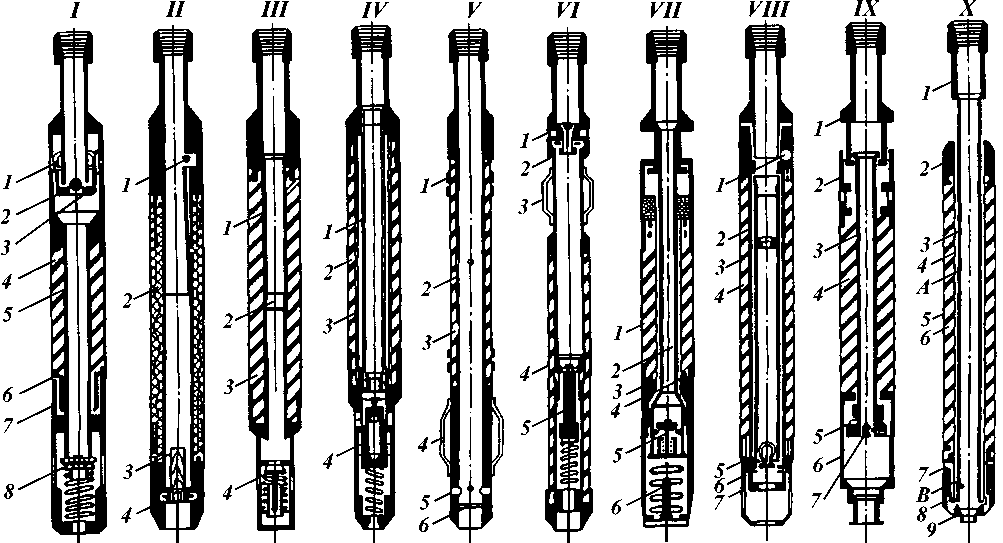

Пакеры с якорным устройством. К пакерам с упором о стенки скважины относятся пакеры, резиновый элемент которых деформируется от воздействия на него веса колонны бурильных труб, а якорное устройство устанавливается в рабочее положение при помощи груза, вращением инструмента или за счет перепада давления, создаваемого в бурильных трубах нагнетанием бурового раствора. Пакеры этого типа (рис. 7.4, I–VII) имеют простую конструкцию, однако не всегда надежны в работе, а иногда требуют дополнительных приспособлений для извлечения груза.

С учетом недостатков в ТатНИПИнефти разработан гидравлико-меха-нический пакер А19М.

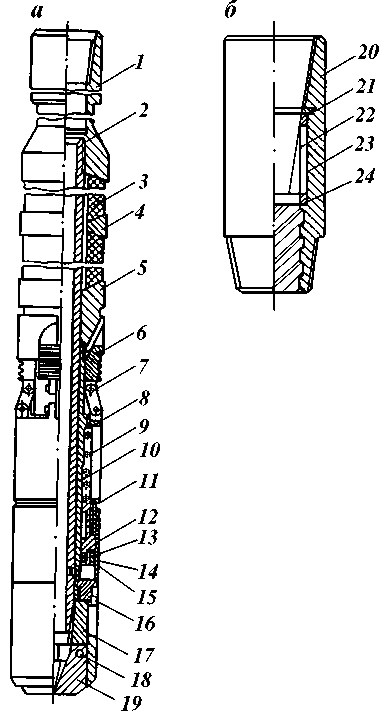

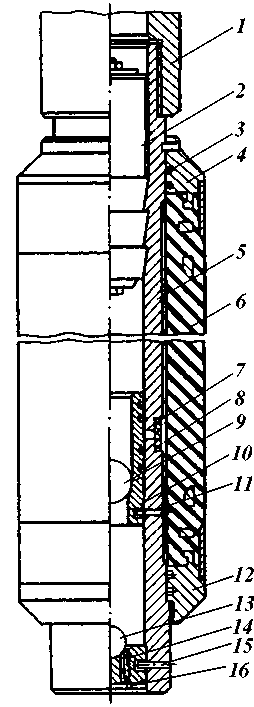

Гидравлико-механический пакер А19М2 ТатНИПИнефти состоит из переводника 1 (рис. 7.5, а), ствола 2, резиновых элементов 3 с ограничительным элементом 4, якорного устройства и подвески с секторами. Якорное устройство включает в себя плунжер 10 с конусом 5, обойму 8 с плашками 6, пружину 9, втулку 11, цилиндр 12, манжету 14, кольцо 15 и винт 13. В нижней части ствола пакера расположены подвеска 17 и секторы 19 на пальцах 18.

Пакер соединяется с бурильными трубами и спускается в скважину до необходимой глубины. Нагнетанием жидкости в бурильных трубах создают давление 3-4 МПа. Под действием давления кольцо 15 с обоймой 8 и плашками 6 движется вверх. Конус 5 отжимает плашки к стенкам скважины, и при плавной посадке (подачей вниз плавно нагружают пакер до 8,5 т) бурильных труб плашки заклинивают якорный механизм, собранный на плунжере 10, а резиновый элемент деформируется, разобщая зону поглощения от затрубного пространства. При этом ствол 2 пакера перемещается вниз, выдвигая секторы 19 штуцера из кожуха 16, которые, поворачиваясь на пальцах 18, полностью раскрывают внутренний канал пакера. В этот момент давление резко падает, что служит сигналом об окончании установки пакера. Затем приступают к исследованию и изоляции поглощающего пласта.

Извлечение пакера после проведения исследований или заливки производится медленным подъемом бурильных труб. При этом переводник и ствол идут вверх, плашки освобождаются от заклинивания и под действием пружины и собственного веса занимают транспортное положение.

Для применения пакера при изоляции пластов быстросхватывающи-мися смесями с раздельной транспортировкой их составляющих компонентов по бурильным трубам в полиэтиленовых сосудах он снабжен устройством, разрушающим сосуды и перемешивающим тампонажную смесь. Устройство (рис. 7.5, б) состоит из переводника 20 с винтовыми канавками, наклонно установленных ножей 22, втулки 21, планки 23 и разъемного кольца-фиксатора 24.

Основным преимуществом пакера является свободная подвеска якорного устройства на стволе пакера, что дает возможность одновременно с разобщением затрубного пространства от подпакерной зоны разобщать рабочую камеру от ствола пакера и открывать радиальные каналы большого сечения. Благодаря этому исключается вредное влияние штуцера при исследовании скважин и появляется возможность закачки в скважину более вязких тампонажных смесей с наполнителями.

Наиболее широкое применение нашли пакеры, разработанные в

193

Рис. 7.4. Пакеры безупорные:

- пакер безупорный с редукторным клапаном: 1, 6 - поршень, 2 - шар, 3 - втулка, 4 - резиновый элемент, 5 - ствол, 7 - цилиндр, 8 -обратный клапан; II - пакер КуйбышевНИИНП: 1 - шар, 2 - резиновый элемент, 3 - заглушка, 4 - седло; III - пакер треста б. «Татнефтегаз-разведка»: 1 - ствол, 2 - заглушка, 3 - резиновый элемент, 4 - обратный клапан; IV - пакер с камерой ограничения: 1 - резиновый рукав,

- резиновый элемент, 3 - ствол, 4 - обратный клапан; V - пакер ВНИИБТ: 1 - кольцо, 2 - ствол, 3 - резиновый элемент, 4 - центратор, 5 - штуцер, 6 - диафрагма; VI - устройство ВНИИБТ: 1 - шар, 2 - седло, 3 - центратор, 4 - резиновый элемент, 5 - обратный клапан; VII -пакер В.И. Мищевича и Е.К. Зеберга: 1 - резиновый элемент, 2 - отверстие, 3 - конус, 4 - клапан, 5 - шток клапана, 6 - шток упорный; VIII - пакер - мост Л.А. Синоплиса: 1 - шар, 2 - втулка, 3 - седло, 4 - резиновый элемент, 5 - клапан, 6, 7 - штифты; IX - пакер ГМП-2 УфНИИ: 1 - переводник, 2 - втулка, 3 - труба, 4 - резиновый элемент, 5 - обратный клапан, 6 - седло, 7 - шар; X - надувной пакер б. ТатНИИ: 1 - переводник, 2 – неподвижная головка, 3 - ствол, 4 - уплотнительные кольца, 5 - цилиндр, 6 - резиновый элемент, 7 - подвижной элемент, 8 - башмак, 9 - штуцер; А - отверстия для передачи давления на резиновый элемент; В - отверстия для нагнетания тампо-нажной смеси в зону поглощения

а - пакер; б - устройство; 1 - переводник; 2 - ствол; 3 - резиновый элемент; 4 - ограничительное кольцо; 5 - конус; 6 - плашки; 7 - болт; 8 - обойма; 9 - пружина; 10 -плунжер; 11 - втулка; 12 - цилиндр; 13 -винт; 14 - манжета; 15 - кольцо; 16 - кожух; 17 - подвеска; 18 - палец; 19 - сектор; 20 - переводник; 21 - втулка; 22 - нож; 23 - планка; 24 - разъемное кольцо-фиксатор

Рис. 7.6. Гидравлический безупорный пакер Д-74

Гидравлические пакеры. К гидравлическим относятся пакеры, резиновый элемент которых деформируется за счет перепада давления, создаваемого в бурильных трубах нагнетанием бурового раствора. У гидравлического пакера отсутствует упорный механизм, но он снабжен обратным клапаном, который пропускает жидкость под резиновый элемент. Для освобождения пакера с целью его подъема необходимо открыть обратный клапан.

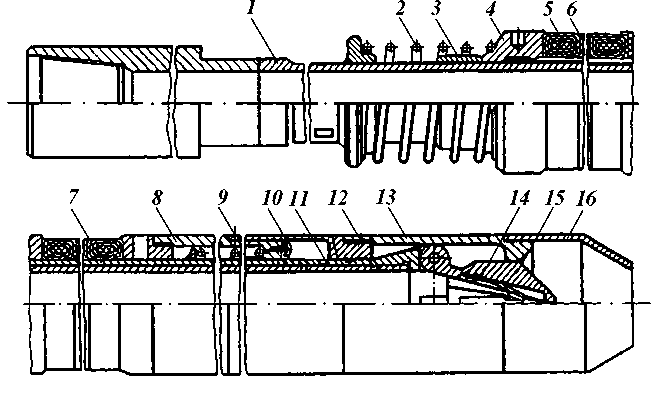

Гидравлический безупорный пакер Д-74. Основными недостатками па-керов многократного действия являются малый диаметр внутреннего канала и наличие штуцеров для создания перепада давления при раскрытии па-кера. Кроме этого в надувных гидравлических пакерах быстро выходит из строя резиновый элемент. Отличительная особенность пакера Д-74 - наличие рабочей камеры, отделенной от резинового элемента и штуцера. Последний состоит из поворотных секторов, прикрепленных шарнирно к аксиально-подвижной втулке так, что при движении втулки вниз секторы поворачиваются, освобождая центральный канал.

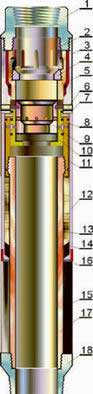

Пакер (рис. 7.6) состоит из ствола 7, аксиально подвижного патрубка

I, подвижной головки 4 с ограничителем 3, резинового элемента 6, антиза- текателей 5, поршня 8 с резиновой манжетой 10, цилиндра 12, упорной втулки 13, башмака 16 и штуцера 15. Поршень 8 в транспортном положе нии удерживается пружиной 9, а пружина 2 устанавливает в исходное по ложение весь пакер, собранный на стволе 7 с уплотнительными кольцами

II. Пружинные ножи 14 необходимы для вскрытия полиэтиленовых сосу дов с компонентами БСС.

Пакер на бурильных трубах спускают в скважину до необходимой глубины. Нагнетанием жидкости в бурильных трубах плавно создают давление 5-6 МПа. Под действием давления поршень 8 сжимает пружину 9 и движется вверх, деформируя резиновые элементы. Затем осуществляют плавную посадку бурильных труб на величину, равную рабочему ходу па-кера.

Разбуриваемые пакеры

В осложненных условиях проводки глубоких скважин целесообразно применять разбуриваемые пакеры, обеспечивающие наибольшую безопасность проведения изоляционных работ, так как сразу же после продавки тампонажной смеси бурильные трубы отсоединяют от пакера и извлекают на поверхность. В этом случае предотвращается разбавление тампонажной смеси не только в процессе закачки, но и в период ее твердения, так как исключается влияние вышележащих водоносных горизонтов и эффекта поршневания при подъеме бурильного инструмента. Конструкция разбуриваемых пакеров, принцип их работы, а также преимущества и недостатки описаны в ряде работ.

Разбуриваемый пакер РП-4. С целью повысить качество герметизации скважин на больших глубинах, разработана конструкция разбуриваемого

196

пакера, обеспечивающая при создании давления в бурильных трубах вначале перемещение уплотнительного элемента вниз по стволу скважины, а затем его сжатие (Н.И. Сухенко, В.И. Крылов).

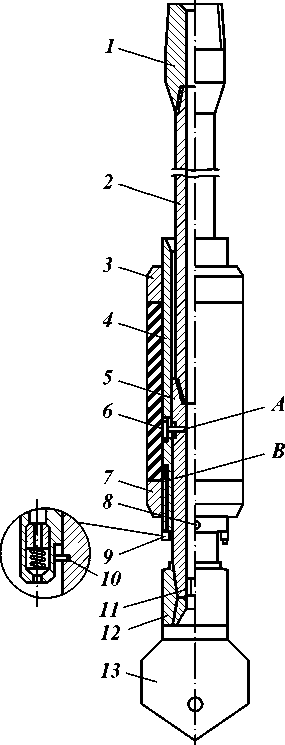

Пакер (рис. 7.7) состоит из ствола 5, соединенного левой резьбой с переводником 1, резинового элемента 6 с двумя неподвижными головками 4 и 12, втулки 10, перекрывающей отверстия 7 в стволе пакера и седла 16. Втулка и седло образуют демпфирующую камеру и удерживаются в стволе пакера штифтами 11 и 15. Отверстия 7 снаружи перекрыты обратным клапаном 8. Детали пакера, кроме переводника, изготовляют из разбуриваемого материала.

После спуска пакера до необходимой глубины скважину промывают, и в бурильные трубы сбрасывают шар 13, а затем шар 9. Они перекрывают

Рис. 7.8. Устройство для цементирования поглощающих пластов

197

отверстия соответственно в седле 16 и втулке 10. Нагнетанием жидкости в трубах создают давление, под действием которого происходит удлинение бурильной колонны, однако уплотнительный элемент в это время не деформируется, так как отверстие 7 перекрыто втулкой. При определенном давлении штифты 11 срезаются, и втулка 10 благодаря демпфирующей камере плавно перемещается вниз до упора в седло. При этом исключается падение давления над втулкой и сохраняется удлинение бурильных труб. Достигается это за счет наличия в седле перепускных каналов 14 и постепенного выхода из них жидкости, заключенной между втулкой и седлом.

Как только втулка переместится ниже отверстия 7, перепад давления передается через обратный клапан под уплотнительный элемент, который разобщает затрубное пространство. При достижении необходимого перепада давления осуществляют посадку бурильных труб и доводят нагрузку на пакер до 3-5 тс, после чего штифты 15, имеющие сопротивление среза на 15-20 % выше, чем у штифтов 11, срезаются, и седло, втулка и шары падают на забой скважины. Через открытый канал ствола пакера производится необходимый комплекс работ: исследование зоны поглощения, закачка тампонажной смеси и т.д.

Переток жидкости в процессе твердения смеси исключен, так как канал ствола пакера перекрывается продавочной пробкой 2, спускаемой в бурильные трубы перед продавочной жидкостью. При посадке пробки давление в трубах повышается, ее конические резиновые кольца входят в соответствующие протоки внутри ствола пакера, благодаря чему предотвращается движение пробки вверх от действия давления снизу. После посадки пробки бурильные трубы с переводником вращением вправо отсоединяют от пакера, который после затвердения тампонажной смеси разбуривается вместе с цементным мостом.

Применение пакеров при изоляции поглощающих пластов большой мощности или имеющих несколько интервалов поглощения не всегда обеспечивает высокое качество изоляционных работ, что приводит к неоднократным закачкам тампонажной смеси.

Для повышения эффективности изоляционных работ с использованием пакеров разработан способ, заключающийся в том, что тампонажную смесь закачивают непосредственно к подошве зоны поглощения через хвостовик, установленный против поглощающего пласта на всю его мощность и соединенный с пакером с помощью срезаемых шпилек.

Однако способ закачки смеси через хвостовик не позволяет оценить результат заливки без разбуривания цементного моста и, следовательно, решить вопрос о проведении повторной закачки смеси, если первой заливкой зона поглощения не изолирована.

Ниже описывается устройство, которое позволяет многократно цементировать зону поглощения и разбуривать цементный мост без подъема па-кера (ТатНИПИнефть).

Общий вид устройства изображен на рис. 7.8. Оно состоит из гидравлического пакера и полого цилиндра 5, к нижнему концу которого с помощью муфты 12 присоединяется долото 13. Пакер включает в себя резиновый элемент с металлическими головками 3 и 7 и корпус 4 с клапанами 6 и 9. Обратный клапан 6 служит для подачи жидкости под резиновый элемент при разобщении скважины, а клапан 9 - для выхода жидкости из-под резинового элемента перед подъемом пакера из скважины. В исходном положении пакер фиксируется на цилиндре с помощью срезаемого штифта 8,

198

при этом отверстия А в цилиндре и корпусе пакера сообщаются между собой. Цилиндр сверху соединен с трубой 2, а снизу он имеет штуцер 11 для создания необходимого давления при установке пакера в скважине. Устройство соединяется с бурильными трубами посредством переводника 1.

Бурильные трубы с устройством спускают в скважину на такую глубину, чтобы пакер был расположен над кровлей зоны поглощения. При этом необходимо иметь в виду, что верхний конец бурильных труб должен быть соединен с ведущей трубой, причем ее нижняя часть должна входить в ротор для осуществления последующего вращения бурильной колонны при разбуривании цементного моста.

Резиновый элемент в скважине уплотняется давлением бурового раствора, закачиваемого в бурильные трубы. После установки пакера производят посадку бурильной колонны, при этом штифт 8 срезают, и цилиндр вместе с трубами и долотом перемещается вниз. Колонну опускают вниз до посадки переводника 1 на корпус 4, благодаря чему достигается герметизация кольцевого зазора между трубами 2 и корпусом пакера 4. При таком положении устройства цилиндр пакера с долотом должны быть расположены в подошве зоны поглощения или ниже нее, что достигается подбором длины трубы 2.

По окончании подготовительных работ скважина промывается, и в бурильные трубы через ведущую трубу закачивается тампонажная смесь которая, выходя из отверстий долота, заполняет ствол скважины и поглощающие каналы снизу вверх. После продавки смеси бурильная колонна приподнимается настолько, чтобы цилиндр пакера не дошел до корпуса на 20-30 см, и затем скважина промывается для удаления цементного раствора из подпакерной зоны во избежание прихвата инструмента во время ожидания затвердения цемента (ОЗЦ). После промывки колонна приподнимается в исходное положение, при котором проходной канал корпуса полностью перекрывается цилиндром пакера. Возвращение инструмента в исходное положение фиксируется упором штифта 10 в корпусе пакера 4.

Цементный мост разбуривается вращением колонны бурильных труб ротором, а циркуляция бурового раствора осуществляется по кольцевому зазору между корпусом 4 и трубой 2. После разбуривания цементного моста скважину опрессовывают и, если изоляция зоны поглощения не достигнута, ее вновь цементируют по описанной технологии.

По окончании изоляционных работ инструмент извлекают из скважины. При натяжке бурильных труб штифты 10 срезаются, и муфта 12 верхним торцом упирается в шток клапана 9, сжимая его пружину. Жидкость выходит из-под резинового элемента по каналу В, пакер принимает транспортное положение и поднимается на поверхность.

Таким образом, перемещающийся цилиндр пакера вместе с трубой обеспечивает поступление смеси в зону поглощения снизу вверх, что повышает качество изоляции зоны поглощения, а долото позволяет разбурить цементный мост без подъема пакера из скважины и дополнительного спуска инструмента специально для разбуривания цементного моста.

Пакер-пробка

ППМ2 предназначена для изоляции

межколонного пространства в

эксплуатационных колоннах диаметром

140 и 146 мм с целью освоения нижележащего

газоносного, нефтегазоносного или

нефтеносного пласта с последующей

изоляцией его от вышележащих

продуктивных пластов. При необходимости

пакер-пробка может быть использована

в качестве мостовой пробки при

ремонте скважины, когда перепад

давления на пакер-пробку снизу не

превышает 30 МПа.

Пакер-пробка

ППМ2 предназначена для изоляции

межколонного пространства в

эксплуатационных колоннах диаметром

140 и 146 мм с целью освоения нижележащего

газоносного, нефтегазоносного или

нефтеносного пласта с последующей

изоляцией его от вышележащих

продуктивных пластов. При необходимости

пакер-пробка может быть использована

в качестве мостовой пробки при

ремонте скважины, когда перепад

давления на пакер-пробку снизу не

превышает 30 МПа.