- •Введение

- •1. Общие сведения о метрологии

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Виды измерений

- •2. Средства измерений и их основные свойства

- •2.1. Классификация средств измерений

- •2.2. Метрологические характеристики средств измерений

- •3. Погрешности измерений

- •3.1. Понятие о погрешностях

- •3.2. Классификация погрешностей

- •3.3. Нормирование погрешностей

- •3.4. Оценка погрешностей по метрологическим характеристикам средств измерений

- •3.5. Обработка результатов многократных измерений

- •4. Аналоговые электроизмерительные приборы

- •4.1. Общие принципы и составные части

- •4.2. Уравнение движения подвижной части измерительного механизма

- •4.3. Узлы и детали измерительных механизмов

- •4.4. Магнитоэлектрические приборы

- •4.5. Электромагнитные приборы

- •4.6. Электродинамические и ферродинамические приборы

- •4.7. Индукционные приборы

- •5. Масштабные измерительные пРеобразователи

- •5.1. Шунты

- •5.2. Добавочные резисторы и делители напряжения

- •5.3. Измерительные трансформаторы напряжения

- •5.4. Измерительные трансформаторы тока

- •6. Электронные аналоговые приборы

- •6.1. Выпрямительные приборы

- •6.2. Электронные вольтметры

- •6.3. Электронные ваттметры и счетчики энергии

- •6.4. Электронные омметры

- •7. Приборы сравнения

- •7.1. Мосты постоянного тока

- •7.2. Мосты переменного тока

- •7.3. Потенциометры постоянного тока

- •8. Цифровые измерительные приборы

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Электронные узлы цип

- •8.3. Классификация цип

- •8.4. Цип последовательного счета

- •9. Измерение токов и напряжений

- •9.1. Измерение постоянных токов

- •9.2. Измерение переменных токов промышленной частоты

- •9.3. Методическая и температурная погрешности при измерении токов

- •9.4. Измерение напряжений

- •9.5. Методическая погрешность при измерении напряжений

- •10. Измерение частоты, сдвига фаз и коэффициента мощности

- •11. Измерение мощности

- •11.1. Однофазные цепи и цепи постоянного тока

- •11.2. Трехфазные цепи

- •11.3. Измерение реактивной мощности

- •12. Учет электрической энергии

- •12.1. Номенклатура счетчиков электроэнергии

- •12.2. Схемы подключения счетчиков

- •Е.В. Попова

- •Учебное пособие

- •665709, Братск, ул. Макаренко, 40

3. Погрешности измерений

3.1. Понятие о погрешностях

Один из постулатов метрологии гласит, что с абсолютной точностью значение физической величины путем ее измерения определить невозможно. Это означает, что результат любого измерения содержит некоторую неточность, называемую погрешностью измерения. Обозначив Xизм. результат, полученный путем измерения, а Xист. – истинное значение величины, получим выражение для абсолютной погрешности:

= Xизм – Xист . (3.1)

Чтобы избежать неопределенности, связанной с тем, что истинное значение величины неизвестно, вводят понятие о действительном значении. За действительное значение принимают значение, полученное опытным путем, т. е. измерением, и настолько близкое к истинному, что может быть использовано вместо него: Xд Xист. Тогда абсолютная погрешность

= Xизм – Xд. (3.2)

Абсолютная погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина.

Наряду с абсолютной при оценке точности измерений пользуются относительной погрешностью

![]()

![]() . (3.3)

. (3.3)

Как абсолютная, так и относительная погрешности могут иметь любой знак и в общем случае зависят от размера измеряемой величины. Для практических целей эту зависимость полагают линейной:

![]() .

(3.4)

.

(3.4)

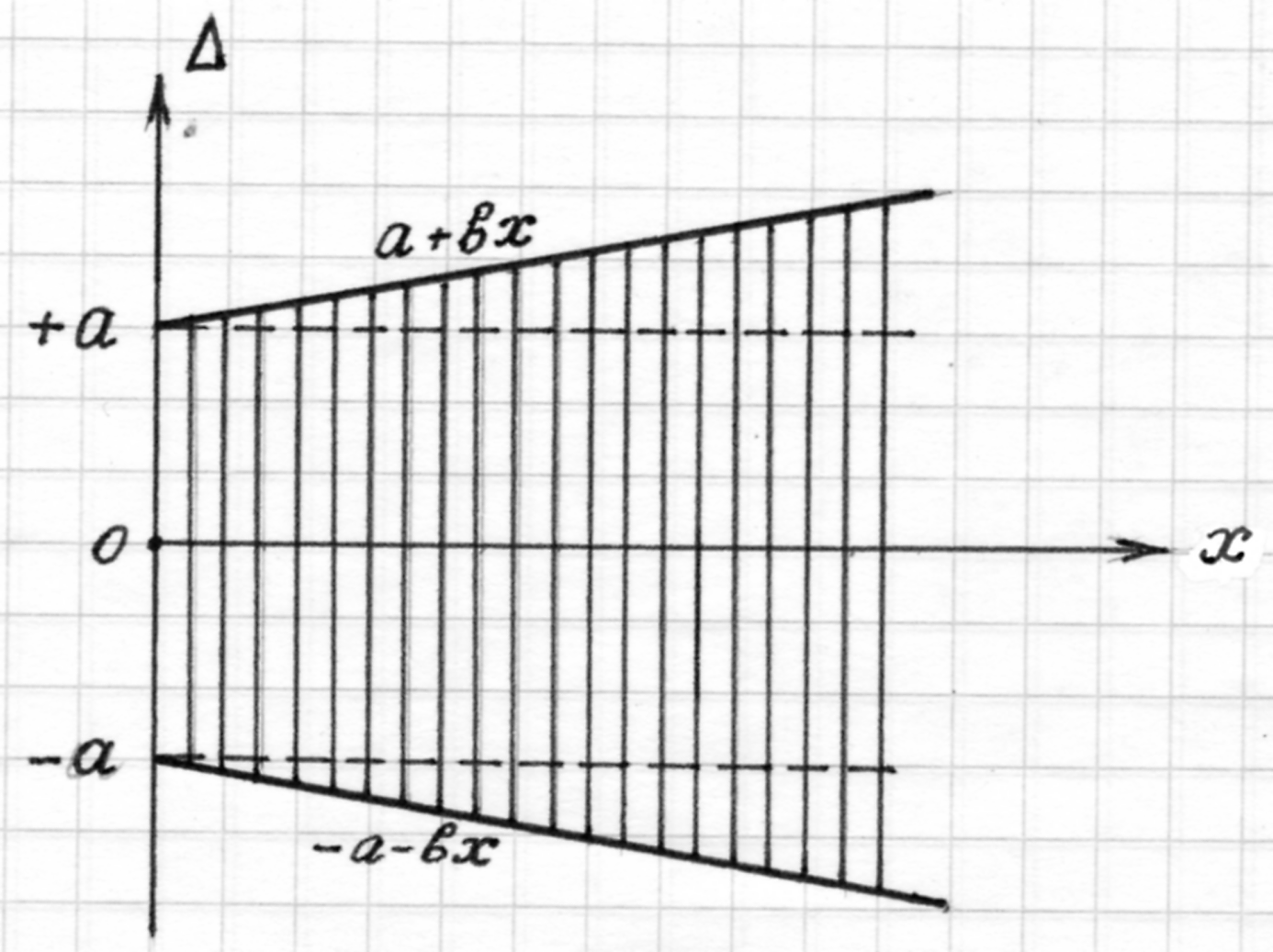

Составляющая а, которая не зависит от размера величины, называется аддитивной, а составляющая bx – мультипликативной погрешностью. Область возможных значений погрешности в соответствии с формулой (3.4) заключена между двумя прямыми (рис. 3.1).

Рис. 3.1

3.2. Классификация погрешностей

Все разнообразие погрешностей можно разделить на группы по причинам возникновения, законам проявления и условиям возникновения.

В зависимости от причины возникновения погрешности подразделяются на субъективные и объективные. Причиной возникновения субъективных погрешностей является низкая квалификация или плохое самочувствие оператора. Объективные погрешности от оператора не зависят и подразделяются, в свою очередь, на инструментальные и методические. Инструментальные погрешности обусловлены несовершенством используемых средств измерения, методические – несовершенством методов. Несовершенство метода проявляется, например, при измерении мощности трехфазного электроприемника одним ваттметром, когда измеряют мощность одной фазы и результат умножают на 3. В этом случае результат будет верным лишь в режиме полной симметрии, который на практике маловероятен. Другой причиной методической погрешности является влияние средства измерения на объект, что часто наблюдается, как будет показано ниже, при измерении напряжений.

По законам проявления различают систематические и случайные погрешности. Систематическими называют погрешности, которые либо не изменяются при многократных измерениях, либо изменяются по известному закону. Они легко обнаруживаются путем измерения той же величины заведомо более точным средством измерения и должны учитываться при обработке результатов внесением поправок. Случайными являются погрешности, которые при повторных измерениях изменяются случайным образом. Их влияние на результат измерения учитывают методами математической статистики и теории вероятностей.

Промахи – это грубые погрешности измерений, существенно превышающие ожидаемые значения. Обычно они являются результатом неправильных действий оператора, должны быть обнаружены и исключены из дальнейшей обработки.

По условиям возникновения погрешности подразделяют на основные и дополнительные. Основными считают погрешности, возникающие при соблюдении оговоренных в технических условиях значениях внешних влияющих факторов (температуры, влажности, давления, индукции магнитного поля и т. д.). Погрешности, возникающие в результате отклонения значений одного или нескольких из этих факторов от оговоренных значений, называют дополнительными.