- •Вольф Шмидт Нарратология

- •Глава I. Признаки художественного повествования

- •Глава III. Точка зрения

- •Глава IV. Нарративные трансформации: события — история — наррация — презентация наррации

- •Глава V. Текст нарратора и текст персонажа

- •Глава VI. Эквивалентность

- •Глава I. Признаки художественного повествования

- •1. Нарративность

- •3. Эстетичность

- •Глава II. Повествовательные инстанции

- •1. Модель коммуникативных уровней

- •4. Фиктивный нарратор

- •2. Монолог:

- •3. Нарративность:

- •Глава III. Точка зрения

- •2. Аукториалъная повествовательная ситуация:

- •3. Персональная повествовательная ситуация:

- •3. «Внешняя фокализация»:

- •Глава IV. Нарративные трансформации: события — история — наррация — презентация наррации

- •1) Эмоция, вызываемая материалом,

- •2) Выготский явно переоценивает значимость композиции.

- •2) Позиционные эквивалентности,

- •3) Словесные эквивалентности,

- •3. Четыре нарративных уровня Порождающая модель

- •1. Событи

- •2) Перспективация,

- •Глава V. Текст нарратора и текст персонажа

- •2. Орнаментальный сказ,

- •Глава VI. Эквивалентность

- •3. На уровне презентации наррации

- •3. Орнаментальная проза Звуковая и тематическая парадигматизация

- •1. Для реалистической прозы

- •2. Орнаментальная проза

- •3. Благодаря своей поэтичности орнаментальная проза

- •4. Повторяемости мифического мира в орнаментальной прозе

- •5. Лейтмотивность и эквивалентность

- •6. Иконичность приводит к принципиальной соразмерности,

- •7. Тенденция к иконичности,

- •8. Орнаментализация прозы неизбежно влечет за собой ослабление ее событийности.

- •9. Наивысшей тематической сложности орнаментальная проза достигает не в полном разрушении ее нарративной основы,

- •272 Ветловская в. E.

- •275 Евдокимова с.

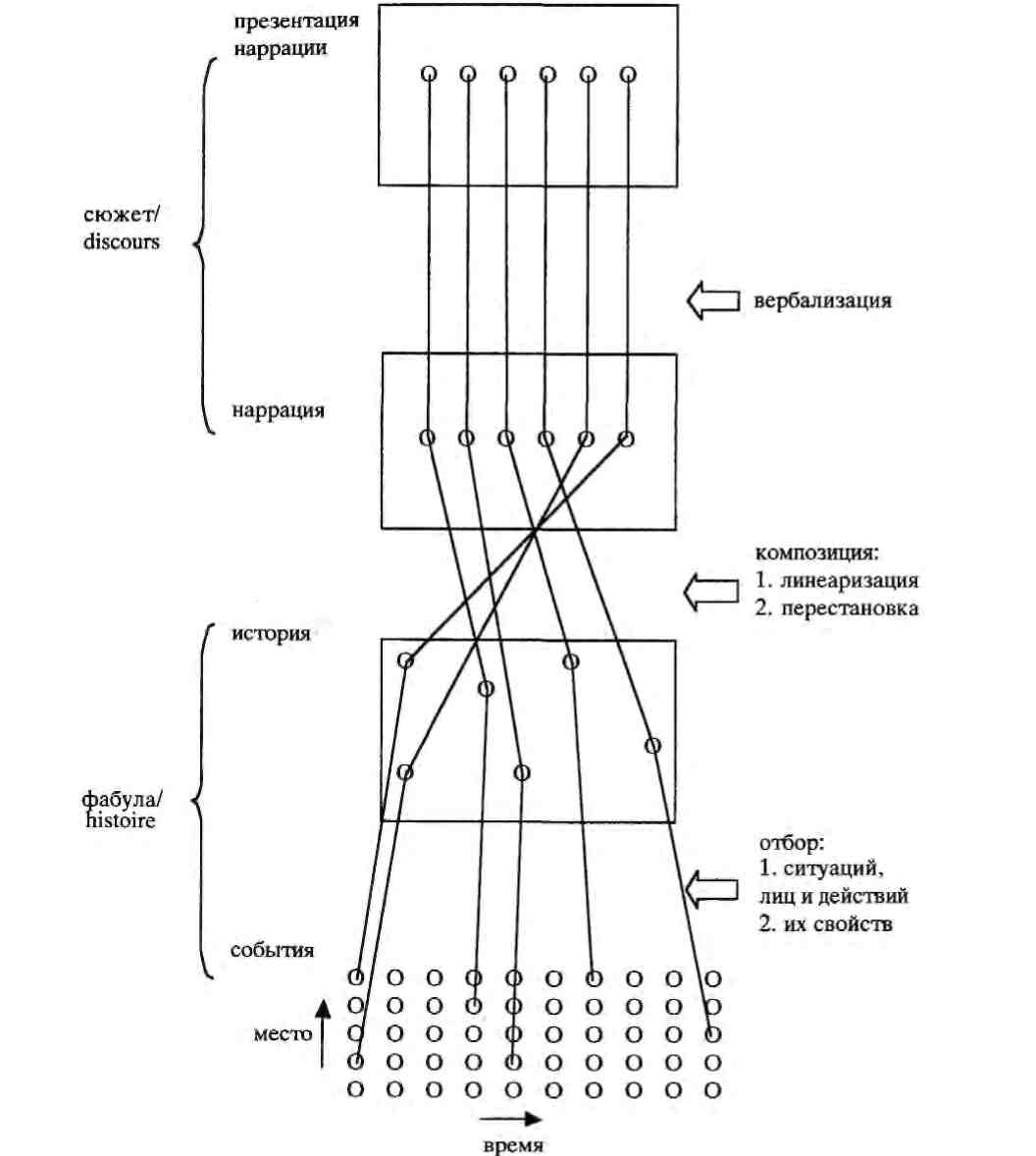

3. Четыре нарративных уровня Порождающая модель

Сравнение моделей приводит нас к заключению, что дихотомию или триаду понятий следует заменить моделью в четыре уровня. Такая модель соответствовала бы двухвалентным значениям терминов «фабула» и «сюжет», или histoire и discours. В нашей модели предусматриваются следующие уровни:

1. Событи

События (нем. Geschehen)

События (нем. Geschehen) — это совершенно аморфная совокупность ситуаций, персонажей и действий, содержащихся так или иначе в повествовательном произведении (т. е. эксплицитно изображаемых, имплицитно указываемых или логически подразумеваемых), поддающаяся бесконечному пространственному расширению, бесконечному временному прослеживанию в прошлое, бесконечному расчленению внутрь и подвергающаяся бесконечной конкретизации. Другими словами — это фикциональный материал, служащий для нарративной обработки. Но этот материал следует понимать не как исходное сырье, преодолеваемое формой, а как уже эстетически релевантный результат художественного изобретения, т. е. того приема, который фигурировал в античной риторике как inventio, или гиргац.

2. История

История (нем. Geschichte) — это результат смыслопорождающего отбора ситуаций, лиц, действий и их свойств из неисчерпаемого множества элементов и качеств событий. В понятиях античной риторики история — результат диспозиции (dispositio, та^ц). Отбор не только элементов, но и их свойств значит, что история содержит отобранные элементы событий в более или менее конкретизированном виде. Эти конкретизированные элементы даются в естественном порядке (ordo naturalis).

3. Наррация

Наррация (нем. Erzahlung) является результатом композиции, организующей элементы событий в

искусственном порядке (ordo artificialis).

Основными приемами композиции являются:

159

а линеаризация одновременно совершающихся в истории событий, б. перестановка частей

истории.

Если первый прием обязателен, то второй — факультативен. 4. Презентация наррации

Презентация наррации (нем. Presentation der Erzahlung) — это нарративный текст, который, в

противоположность трем гено-уровням, проявляется как фено-уровень, т. е. является доступным

эмпирическому наблюдению. В понятиях риторики — это результат elocutio, или 'ksfyq. Основным

приемом презентации наррации является вербализация, т. е. передача наррации средствами языка

— а не кино, балета или музыки.

В следующей схеме обозначены соответствия четырех уровней с дихотомиями «фабула — сюжет»

и «histoire — discours»16.

В этой схеме символ «х» обозначает отбираемые, располагаемые и именуемые нарративные элементы (ситуации, лица и действия) и их свойства. Вертикальное расположение «х» указывает на одновременность соответствующих действий. 160

Порождающая модель нарративного конституирования

161

Место точки зрения

Среди указанных в схеме приемов отсутствует перспективация, или преломление действительности с той или другой точки зрения. Какое место занимает точка зрения в предлагаемой модели? Рассмотрим сначала присутствие перспективации в некоторых из традиционных моделей.

В двухуровневых моделях перспективация трактуется как одна из операций, производящих трансформацию фабулы в сюжет, или истории в дискурс. Так Томашевский приписывает сюжету «ввод мотивов в поле внимания читателя» (1925, 138). В «Теории литературы» Р. Уэллека и О. Уоррена (1949, 218) мы читаем: «Сюжет — это действие, опосредованное через ту или иную точку зрения». Тодоров (1966, 126) вслед за Томашевским указывает, что в дискурсе «учитываются не

излагаемые события, а способ, которым нарратор нас с ними знакомит». Ш. Риммон (1976, 35) также относит применение точки зрения к тем приемам, которые преобразовывают историю в дискурс. А Джонатан Каллер (1980, 28) постулирует для анализа точки зрения существование заданной, еще не подвергнутой перспективации «истории», которую он представляет себе как «инвариантное ядро», как последовательность действий, которая может быть изложена самым различным способом (под «историей» Каллер скорее всего подразумевает тот уровень, который мы называем «событиями»).

В трехуровневой модели Штирле (1973; 1977) перспективация фигурирует, наряду с перестановкой частей и растяжением-сжатием, как один из приемов, производящих трансформацию «истории» в «дискурс»: «Преобразовываясь в дискурс, история присоединяется к точке зрения того или другого повествователя и его специфической повествовательной ситуации» (Штирле 1977, 224). Подобным же образом в модели М. Бал (1977а, 32—33) перспективация, или «фокализация», является одной из операций, которым подвергается «история» (histoire), прежде чем она становится «наррацией» (recit). Все приведенные модели сходятся в двух пунктах:

1) Перспективация, рассматриваемая как одна из многих нарративных операций, приписывается одной единственной трансформации.

2) Рассматривая перспективацию как трансформацию истории, цитируемые выше работы исходят из того, что существует «объектив-

162

ная», еще не подвергнутая точке зрения история, так сказать «история-в-себе».

Против этого нам приходится выдвинуть следующие возражения:

1) «Истории-в-себе»,

1) «Истории-в-себе», т. е. истории без точки зрения, не бывает вообще . Во внеязыковой действительности существуют не истории, а только безграничный, абсолютно непрерывный континуум событий. Отбор элементов из событий, который дает историю как результат, всегда руководствуется точкой зрения во всех различаемых пяти планах18.