- •1. Измерение расхода жидкостей, газа и пара.

- •Общие сведения

- •1.2 Метод измерения по перепаду давления в сужающем устройстве.

- •1.2.1 Принцип измерения.

- •1.2.2 Виды сужающих устройств.

- •1.2.3 Определение зависимости между расходом и перепадом давления.

- •1.1.4 Практическое использование сужающих устройств при измерении расхода веществ

- •1.3 Расходомеры постоянного перепада давления. Ротаметры.

- •Тахометрические расходомеры.

- •Турбинные расходомеры

- •1.5 Электромагнитные расходомеры.

- •1.6 Ультразвуковые расходомеры.

- •1.7 Вихревые расходомеры

- •2. Измерение тепловой энергии.

- •2.1 Основные понятия.

- •2.2 Закрытая схема измерения тепловой энергии.

- •2.3 Открытая схема измерения тепловой энергии.

- •2.4 Измерение тепловой энергии передаваемой паром.

- •Литература Основная

- •Дополнительная литература

- •Содержание

1.1.4 Практическое использование сужающих устройств при измерении расхода веществ

Сужающие устройства (диафрагмы, сопла, сопла Вентури) наиболее часто применяются в комплекте с дифманометрами типа "Сапфир" или "Метран" для измерения расхода и количества жидкостей, газов и пара в круглых трубопроводах (при любой их ориентации в пространстве), диаметр которых, как указывалось выше, не меньше 50 мм для диафрагм и сопел и не меньше 65 мм для сопел Вентури, если их расчет, изготовление и установка выполнены в соответствии с нормативными требованиями.

В случае необходимости использования сужающего устройства на трубопроводах меньшего диаметра необходимо проводить индивидуальную тарировку, т.е. зависимость G = f(∆P) определяется экспериментально. Стандартные диафрагмы применяются при соблюдении условия 0.05 ≤m≤0.64, а сопла Вентури — при условии 0.05 ≤m≤0.60. Тип сужающего устройства выбирается в зависимости от условий применения, требуемой точности и возможной потери давления. Но во всех случаях точность измерения расхода газов и пара при использовании сопел выше, чем при использовании диафрагм. Помимо этого, незначительное изменение или загрязнение входного профиля сопла в процессе эксплуатации мало изменяет его коэффициент расхода, α значительно большей степени изменяет коэффициент расхода диафрагмы.

При использовании сужающих устройств необходимо соблюдать ряд условий, влияющих на погрешность измерений:

сужающее устройство в трубопроводе должно устанавливаться строго соосно, неперпендикулярность не должна превышать 1°;

смещение оси отверстия сужающего устройства относительно оси трубопровода на измерительном участке не должна превышать 0.005D20/ (0.1+2.3m2);

участок трубопровода длиной 2D20 до и после сужающего устройства должен быть строго цилиндрическим и с минимальной шероховатостью. С этой целью эти участки обрабатываются на токарном станке вместе с установленным сужающим устройством;

необходимо обеспечить установившееся турбулентное течение потока перед и после сужающего устройства. Следует иметь в виду, что более существенное влияние имеет возмущение потока перед сужающим устройством, чем за ним, поэтому регулирующие задвижки и вентили необходимо устанавливать после измерительного участка;

длина L, прямоугольного участка перед сужающим устройством зависит от модуля сужающего устройства т, диаметра трубопровода при нормальных условиях D20, в котором установлено сужающее устройство, и типа местного сопротивления, расположенного перед измерительным участком. В табл. 1.1 приведены:

относительные длины L1/D20 в зависимости от модуля m для некоторых типов местных сопротивлений;

• длина прямолинейного участка после сужающего устройства зависит только от модуля m, при m = 0,05 L2 = 4D20, а при m = 0,64 L2 = 8D,0.

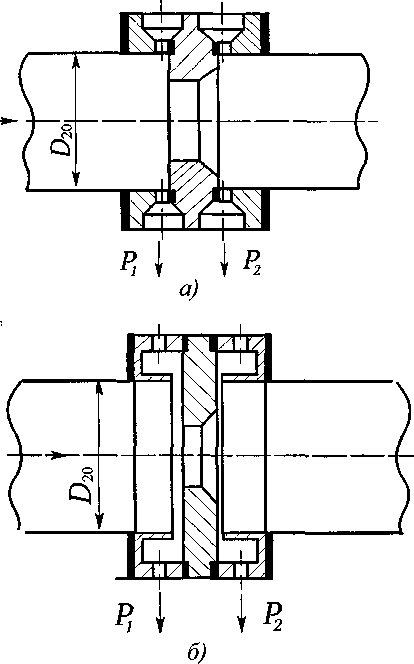

Отбор давлений P1 и Р2 осуществляется преимущественно через отдельные цилиндрические отверстия (рис. 1.4, а) либо через две кольцеобразные камеры, каждая из которых соединяется с внутренней полостью трубопровода до и после сужающего устройства диаметральной щелью или рядом равномерно расположенных по окружности отверстий заданного диаметра (рис. 1.4, б). Конструкция отборных устройств для диафрагм и сопл одинакова.

Таблица 1.1

Местное сопротивление |

m |

|||

0,05 |

0,3 |

0,5 |

0,64 |

|

Колено или тройник |

10 |

16 |

28 |

46 |

Группа колен в одной плоскости |

14 |

22 |

36 |

50 |

Группа колен в различных плоскостях |

34 |

44 |

62 |

80 |

Полностью закрытые задвижки |

12 |

14 |

20 |

30 |

Гильза термометра диаметром d<0.03 D20 |

5 |

5 |

5 |

5 |

Сужающие устройства, снабженные кольцевыми камерами отбора давления, более надежны и удобны в эксплуатации, особенно при наличии местных пред включенных возмущений потока, так как камеры выравнивают давление по периметру трубы, что обеспечивает более точное и достоверное измерение перепада давления при сокращенных длинах измерительных участков трубопроводов.

Представленные на рис. 14, а, б схемы отбора давления (отбор давления непосредственно от передней и задней плоскостей сужающего устройства в нормативном документе (ГОСТ 8.563.1-97)) называются угловым способом отбора давления.

Дифманометры подключаются к точкам отбора давления до и после сужающего устройства импульсными трубками с внутренним диаметром не менее 8 мм. Допускаемая длина импульсных линий 50 м, но вследствие возникновения большой динамической погрешности не рекомендуется относить дифманометр на расстояние более 15 м.

Для точного измерения расхода необходимо, чтобы перепад давления на сужающем устройстве передавался и воспринимался дифманометром без искажений и с максимальной достоверностью и точностью. Для этого необходимо, чтобы, во-первых, давление, создаваемое столбами жидкости в обеих импульсных трубках, было одинаковым. Для этого при измерении расхода жидкостей необходимо исключить возможность накопления пузырьков газа в соединительных трубках, а при измерении расхода газа и пара — неравномерное накопление конденсата.

Рис. 1.4. Наиболее распространенные способы отбора давления при измерении расхода с помощью сужающих устройств: а) через отдельные отверстия; б) камеральный отбор

Для этого импульсные трубки должны быть либо строго вертикальными, либо с постоянным наклоном не менее 1:10, а на концах необходимо устанавливать газо- или конденсатосборники. Во-вторых, импульсные трубки должны располагаться вплотную друг к другу, чтобы избежать неравномерности их нагрева или охлаждения, что может привести к неравенству плотности вещества, заполняющего их и, следовательно, к дополнительной погрешности.

При измерении расхода пара требуется обеспечение равенства и постоянства уровней в импульсных трубках, что достигается установкой уравнительных бачков.

При измерении расхода жидкости дифманометр рекомендуется устанавливать ниже сужающего устройства, а при измерении расхода газа — выше.

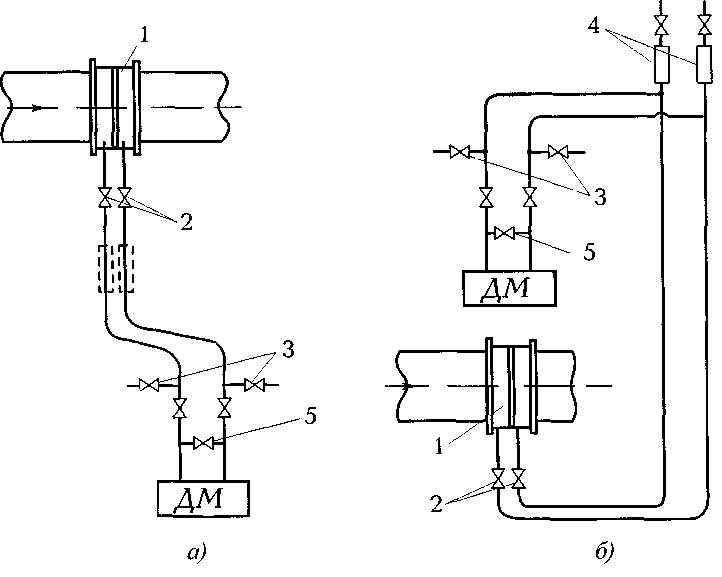

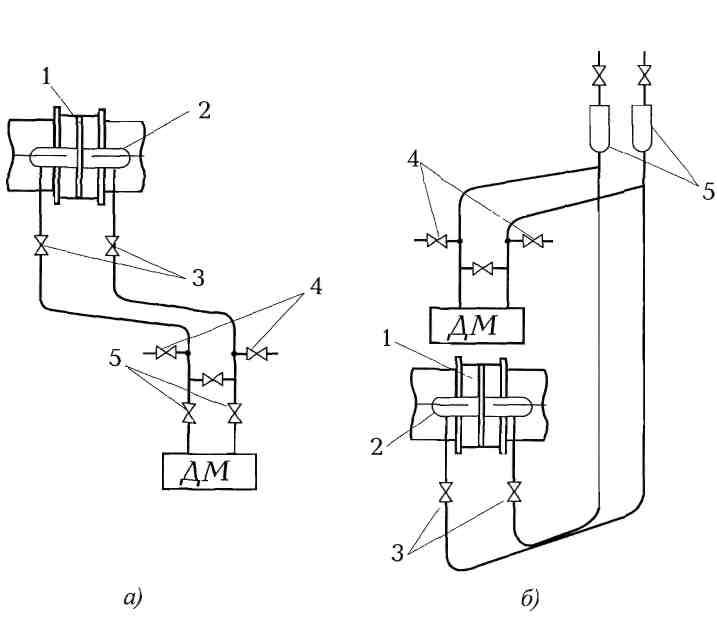

На рис. 1.5, а, б представлены наиболее предпочтительные схемы подключения дифманометров к сужающим устройствам при измерении расхода жидкости.

Рис. 1.5. Схемы подключения дифманометров при измерении

расхода жидкостей:

а) дифманометр ниже сужающего устройства;

б) дифманометр (ДМ) выше сужающего устройства;

1 — сужающее устройство, 2 — запорная (отсечная) арматура,

3 — сдувочная или продувочная арматура, 4 — газосборники,

5 —уравнивающий вентиль

При измерении расхода жидкости дифманометр устанавливается ниже сужающего устройства 1, чтобы избежать попадания в импульсные линии и камеры дифманометра газов, растворенных в жидкости. Дифманометры подключаются через группы запорных (отсечных) вентилей 2, но не к самой нижней точке трубопровода, а немного (5-7°) выше во избежание попадания и засорения импульсных линий осадками из протекающей жидкости (рис. 1.5, а). В данном случае вентиль 3 предназначается для продувки импульсных линий, а уравнивающий вентиль 5 — для установки «пуля» дифманометра. Необходимо отметить, что как плюсовая, так и минусовая камеры непосредственных дифманометров имеют специальные заглушки для их продувок, т.е. удаления газовых пробок, вносящих очень существенную погрешность в точность измерения расхода.

Если дифманометр все же приходится устанавливать выше сужающего устройства (рис. 1.5, б), то в наивысших точках импульсных линий устанавливают газосборники 4 с продувочной арматурой 3. При установке дифманометра выше сужающего устройства импульсные трубки под последним располагаются с U-образным уклоном, опускающимся ниже точек подключения не менее чем на 0,5-0,7 м для снижения возможности попадания газа из протекающей жидкости в импульсные линии.

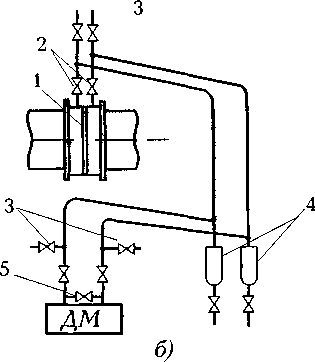

Рис.

1.6. Схемы

подключения дифманометров при измерении

Рис.

1.6. Схемы

подключения дифманометров при измерении

расхода газа:

а) с установкой дифманометра выше сужающего устройства;

б) с установкой дифманометра ниже сужающего устройства; 1 — сужающее устройство, 2 — запорная (отсечная) арматура,

3 — сдувочная или продувочная арматура, 4 — конденсатосборники, 5 —уравнивающий вентиль

При измерении расхода газа (рис. 1.6) дифманометр преимущественно рекомендуется устанавливать (рис. 1.6, а) выше сужающего устройства 1, чтобы конденсат, образующийся в импульсных линиях, мог стекать в трубопровод и, главное, не перекрывать их сечение, внося при этом существенную погрешность в точность измерения.

Соединительные (импульсные) линии нужно подключать через запорные (отсечные) вентили 2 к верхней части сужающего устройства 1, их прокладку необходимо проводить, избегая горизонтальных или с отрицательным уклоном участков, если невозможна строго вертикальная прокладка. Аналогичные требования должны выполняться и при установке дифманометра ниже сужающего устройства.

Вся остальная арматура (вентили) выполняют функции, аналогичные измерению расхода жидкости.

При измерении расхода перегретого водяного пара соединительные (импульсные) линии, будучи неизолированными, оказываются заполненными конденсатом. Очевидно, что во избежание накопления дополнительной погрешности уровень конденсата и его температура должны быть одинаковыми в обеих линиях независимо от расхода. Для стабилизации уровней конденсата в импульсных линиях около сужающего устройства устанавливаются так называемые уравнительные конденсационные сосуды — горизонтально расположенные. Они изготавливаются двух разновидностей: сосуд уравнительный конденсационный большой (для поплавковых дифманометров) и малый (для сильфонных и мембранных дифманометров). Так как сечения этих сосудов велики, по сравнению с сечением импульсных линий, то незначительное вытекание конденсата из них незначительно изменяет его уровень, так что перепад, измеряемый дифманометром ΔРд, практически равен перепаду ∆Рс в сужающем устройстве.

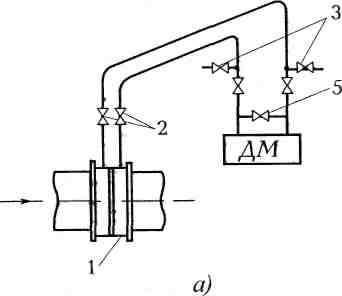

При измерении расхода пара дифманометр преимущественно располагают ниже сужающего устройства 1 и уравнительных сосудов 2 (рис. 1.7) для облегчения удаления воздуха из импульсных линий.

Возможно расположение дифманометра выше сужающего устройства, но в таком случае необходимо устанавливать газосборники рис. 1.7, б). Неупомянутая арматура выполняет те же функции, что и при измерении расхода жидкости или газа.

Рис. 1.7. Схема подключения дифманометра к сужающим

устройствам при измерении расхода пара и установке дифманометра

ниже (а) и выше (б) сужающего устройства

Подводя итог всему сказанному, приведем обобщающую характеристику расходомеров с сужающими устройствами, получившими широкое распространение благодаря следующим основным достоинствам:

сужающие устройства — достаточно дешевые и надежные средства измерения;

сужающие устройства универсальны, так как могут применяться при измерении расхода фактически любых однофазных (в некоторых случаях и двухфазных) сред в широком диапазоне давлений, температур, расходов и диаметров трубопровода;

градуировочные характеристики могут быть определены расчетным путем;

возможно использование однотипных дифманометров и вторичных приборов, индивидуальным для каждого расходомера является только сужающее устройство.

Наиболее существенными недостатками расходомеров на основе сужающих устройств являются следующие:

нелинейная зависимость между расходом и перепадом давления на сужающем устройстве, что не позволяет измерять расходы менее 30% от максимального из-за высокой погрешности измерений;

необходимость индивидуальной градуировки (тарировки) при измерении расходов в трубах малого диаметра (D20<50 мм) и при низких числах Рейнольдса (Re<2300);

ограниченное быстродействие расходомеров (инерционность) из-за наличия определенной длины импульсных трубок.