- •1. Измерение расхода жидкостей, газа и пара.

- •Общие сведения

- •1.2 Метод измерения по перепаду давления в сужающем устройстве.

- •1.2.1 Принцип измерения.

- •1.2.2 Виды сужающих устройств.

- •1.2.3 Определение зависимости между расходом и перепадом давления.

- •1.1.4 Практическое использование сужающих устройств при измерении расхода веществ

- •1.3 Расходомеры постоянного перепада давления. Ротаметры.

- •Тахометрические расходомеры.

- •Турбинные расходомеры

- •1.5 Электромагнитные расходомеры.

- •1.6 Ультразвуковые расходомеры.

- •1.7 Вихревые расходомеры

- •2. Измерение тепловой энергии.

- •2.1 Основные понятия.

- •2.2 Закрытая схема измерения тепловой энергии.

- •2.3 Открытая схема измерения тепловой энергии.

- •2.4 Измерение тепловой энергии передаваемой паром.

- •Литература Основная

- •Дополнительная литература

- •Содержание

1. Измерение расхода жидкостей, газа и пара.

Общие сведения

При измерениях, связанных с учетом количества вещества, важнейшими понятиями являются расход (масса или объем за единицу времени) и количество (масса или объем за определенный промежуток времени).

Расход (массовый или объемный) определяется как количество перекачиваемого вещества (кг/с, кг/ч, т/ч или л/с, м3/с, м3/ч), протекающего через заданное (определенное) сечение трубопровода в единицу времени.

Следует отметить, что единицы массового расхода (количества) дают более объективную информацию о расходе или количестве вещества, чем единицы объема, так как объем вещества, особенно газов, сильно зависит от температуры и давления.

В соответствии с общепринятыми положениями прибор или устройство, служащие для измерения расхода вещества, называются расходомерами, а прибор или устройство, служащие для измерения количества вещества, — счетчиками количества (счетчиками).

Существует большое разнообразие методов измерения расхода и конструктивных разновидностей расходомеров и счетчиков.

Наибольшее распространение получили следующие разновидности расходомеров:

переменного перепада давления с различными типами сужающих устройств;

постоянного перепада давления (расходомеры обтекания);

тахометрические;

электромагнитные;

ультразвуковые;

вихревые.

1.2 Метод измерения по перепаду давления в сужающем устройстве.

1.2.1 Принцип измерения.

Данный принцип измерения основывается на том, что при протекании потока через сужающее устройство скорость потока повышается по сравнению со скоростью до сужения, а статическое давление падает. По измеренному перепаду давления ΔР в соответствии с градировочной характеристикой ΔР = f(G) определяется расход потока вещества.

Рассматриваемый метод измерения требует выполнения комплекса определенных условий:

фазовое состояние потока не должно изменяться при прохождении сужающего устройства;

характер движения потока до и после сужающего устройства должен быть турбулентным и стационарным;

поток должен полностью заполнять все сечение трубопровода;

на поверхности сужающего устройства не должны образовываться отложения, изменяющие его геометрию.

1.2.2 Виды сужающих устройств.

Сужающие устройства условно подразделяются на стандартные и нестандартные. Стандартными называются сужающие устройства, изготовленные и установленные в соответствии с руководящими нормативными документами (РНД).

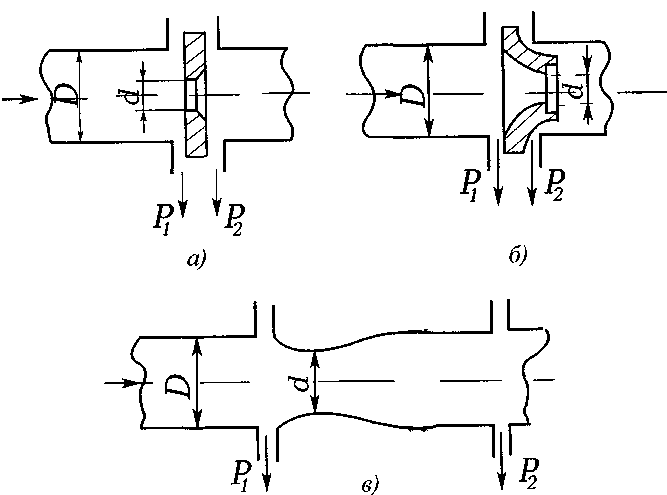

Рис.

1.1. Стандартные сужающие устройства:

а)

диафрагма; б) сопло; в) сопло Вентури

Градуировочная характеристика стандартных диафрагм определяется расчетным путем без индивидуальных тарировок, характеристики же нестандартных сужающих устройств определяются по результатам индивидуальных тарировок.

В качестве сужающих устройств, применяемых при измерении расхода жидкостей, газов и пара, в основном используются диафрагмы, сопла и реже сопла Вентури. Все эти устройства схематично показаны на рис. 1.1. На рис. 1.2 изображена картина потока и характер распределения статического давления при установленной в трубопроводе диафрагме.

Диафрагма (рис. 1.1, а) чаще всего представляет собой относительно тонкий диск с центральным круглым отверстием, ось которого обязана совпадать с осью трубы. Передняя (входная) часть отверстия должна иметь цилиндрическую форму, а затем переходить в коническое расширение. Передняя кромка отверстия должна быть острой, т.е. без закруглений, заусениц.

Стандартные диафрагмы рассчитываются для трубопроводов диаметром не менее 50 мм.

Рис. 1.2. Характер потока и распределения статического давления до и после диафрагмы.

плавно переходит в цилиндрический участок диаметром d. Выходная цилиндрическая часть сопла имеет цилиндрическую выточку диаметром чуть большим d, служащую для предохранения измерительной части сопла от повреждений.

Стандартные сопла устанавливаются на трубопроводах диаметром не менее 50 мм при измерениях расхода газов и не менее 30 мм для жидкостей.

Сопло Вентури (рис. 1.1, в) имеет входную часть с профилем сопла, переходящую в цилиндрическую часть, и выходной конус, который может быть длинным или укороченным.

Минимальным диаметром трубопроводов, в которых могут устанавливаться стандартные сопла Вентури, является 65 мм.

На рис. 1.1 символы Р1, и Р2, соответствуют точкам отбора давления и подключения к дифманометру, причем Р1 > Р2.

Так как гидродинамические принципы протекания потока вещества через сужающие устройства идентичны, то рассмотрим как наиболее характерное движение потока через диафрагму. На рис. 1.2 показаны профиль потока, проходящего сквозь диафрагму, а также распределение давления. После сечения А струя начинает сужаться и, следовательно, скорость потока возрастает. По инерции, пройдя отверстие диафрагмы, струя продолжает сужаться и на некотором расстоянии достигает своего наименьшего значения (сечения Б). Увеличение скорости потока на участке АБ сопровождается уменьшением статического давления от значения в невозмущенном потоке РА до минимального значения РБ.

За сечением Б начинается расширение струи, заканчивающееся в сечении В, что сопровождается уменьшением скорости потока вещества и увеличением статического давления. В сечении В скорость потока восстановится (примет значение, равное в сечении А), но давление будет меньше первоначального на величину потери давления в сужающем устройстве. Потеря давления определяется потерей энергии в «мертвых» зонах, находящихся до и за диафрагмой, из-за сильных вихреобразований в них.