- •1.Отображегия. Ф-ции. Важнейшие виды отобр. Элемент.Ф-ции и их граф.

- •2.Аксиоматика мн-ва действ.Чисел. Важнейш.Класс.Действ.Чисел.

- •3.Лемма о верхней грани числового множества.

- •4.Лемма о вложенных отрезках.

- •5. Лемма о предельной точке числового множества.

- •6. Лемма о конечном покрытии.

- •7. Предел послед. И крит. Коши его существ.

- •8. Существование предела монотонной огран. Послед.

- •9.Предел. Послед. И арифмет. Операц.

- •10.Теорема Больцано-Вейерштарсса.

- •11.Предел функции.

- •12. Бесконечно малые и большие функции.

- •13.Предел ф-ции и арифмет. Операции.

- •14.Предел ф-ции и неравенства.

- •15.Предел. Отнош. Синуса. К. Аргумент.

- •16 .Число е.

- •18. Предел композиции.

- •19.Непрерывность ф-ции в точке.

- •20.Точки разрыва функции.

- •21. Арифметические опер. Над непрерывными ф-циями

- •23.Огранниченность ф-ции непрер. На отрезке.

- •25. Сущ. Наиболь. И наимен. Знач. Ф-ций. Непр.На отрез

- •27. Равномерная непрерывность функций

- •26.Непр. Элементарн.Ф-ций.

- •28.Дифференцируемость функций. Дифференциал и произв.

- •30.Непрерывность ф-ции, имеющей производную.

- •32. Производные элементарных функций.

- •34. Дифференцирование обратной функции.

- •36. Теорема Ферма.

- •37. Теорема Ролля.

- •38. Теорема Лагранжа

- •40.Формула Тейлора. Остаточный член ф форме Пеано

- •41. Остаточный член. Форм.Тейл.По Лагранжу и Коши.

- •43.Признаки постоянства. Возраст. И убыв. Ф-ции.

- •45. Выпуклость функции

- •46. Tочки перегиба

- •48.Интегрирование подстановкой .

- •49.Интегрирование по частям.

- •50.Интегрирование рациональных функций.

- •51.Интегрирование биноминального дифференциала

- •52.Интегрирование некоторых иррациональных функций.

- •54.2 Условия интегрируемости римана.

- •55.Критерий Коши интегрируемости функций.

- •57.Классы интегрируемых функций.

- •60.Интеграл с переменным верхним пределом, его свойства.

- •61. Формула Ньютона-Лейбница.

- •62. Замена переменной в определенном интеграле.

- •63. Интегрирование по частям. Остаточный член формулы Тейлора в интегральной форме.

- •64. Некоторые приложения определённого интеграла.

55.Критерий Коши интегрируемости функций.

Теорема 2. Для того, чтобы функция f(x) была интегрируема на отрезке [a; b], необходимо и достаточно, чтобы для любого ε > 0 существовало такое δ > 0, что, каковы ни были разбиения τ’= {x’i}i=n’ i=0 и τ’’= {x’’i }i=n’’ i=0 диаметра

меньше δ, т.е. |τ’| < δ, |τ’’| < δ и точки ξ’i ∈ [x’i−1; x’i], i = 1, n’, ξ’’j ∈ [x’’j−1; x’’j ], j = 1, n’’, выполнялось неравенство

![]() Доказательство.

Если функция f(x)

интегрируема, то существует предел

(1.1), то есть для любого ε

> 0 существует

Доказательство.

Если функция f(x)

интегрируема, то существует предел

(1.1), то есть для любого ε

> 0 существует

такое δ > 0, что для любого разбиения τ = {xi}i=n i=0 диаметра меньше δ, т.е. |τ | < δ, и при любом выборе точек

ξi ∈ [xi−1; xi], i = 1, n для интегрируемых сумм στ выполняется неравенство

Если

теперь σ’

и σ’’

две такие интегральные суммы, что |τ

‘| < δ,

|τ’’|

< δ,

то

Если

теперь σ’

и σ’’

две такие интегральные суммы, что |τ

‘| < δ,

|τ’’|

< δ,

то

Достаточное

условие интегрируемости функции.

Пусть

Число

ω(f,E)

называется колебанием функции f(x)

на E.

Если τ

= {xi}i=n

i=0

разбиения отрезка [a;

b],

Ei

= [xi−1;

xi],

то

Число

ω(f,E)

называется колебанием функции f(x)

на E.

Если τ

= {xi}i=n

i=0

разбиения отрезка [a;

b],

Ei

= [xi−1;

xi],

то

называется

интегральным колебанием функции f(x)

на [a;

b].

называется

интегральным колебанием функции f(x)

на [a;

b].

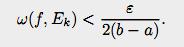

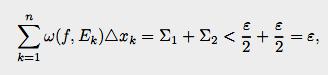

Теорема 3 (достаточное условие интегрируемости). Чтобы ограниченная функция f(x) на [a; b] была интегрируемой на [a; b] достаточно, чтобы для любого ε > 0 существовало δ > 0, что для любого разбиения τ = {xi}i=n i=0 диаметра |τ | < δ выполнялось условие

56. Критерий Дарбу интегрир. Ф-ций. Теорема 9 (Критерий Дарбу). Для того, чтобы ограниченная на отрезке функция была на нем интегрируема по

Риману, необходимо и достаточно, чтобы были равны ее верхний и нижний интегралы Дарбу.

Доказательство.

Необходимость. Пусть функция f(x) интегрируема на [a; b]. Так как sτ <= I∗ <= I∗ <= Sτ , то 0 <= I∗ − I∗ <= Sτ − sτ , и

так как для

интегрируемой функции

то I∗ = I∗

Достаточность. Если f(x) ограничена на отрезке [a; b] функция и I∗ = I∗, то, в силу теорем 7 и8

что и означает интегрируемость функции f(x) на отрезке [a; b].

57.Классы интегрируемых функций.

Теорема 4. Если функция f(x) непрерывна на отрезке [a; b], то она интегрируема по Риману на этом отрезке.

Доказательство. Очевидно, что если τ = {xi}i=ni=0 - разбиение отрезка [a; b] диаметра |τ | < δ, то f(x) непрерывна на

частичных отрезках Ek. Согласно теореме Кантора она равномерно непрерывна на каждом Ek. Это означает

Тогда

т.е. выполнено достаточное условие интегрируемости. Теорема 5. Если функция f(x) непрерывна на отрезке [a; b] за исключением конечного числа точек и ограничена на нем, то f(x) интегрируема на [a; b].Доказательство. Так как f(x) ограничена на [a; b], то существует A > 0, что

Тогда

ω(f,E)

< A, где

E = [a; b]. Пусть

функция f(x) имеет ` точек разрыва c1,

c2,

. . . , c`. Пусть ε > 0 – произвольное

фиксированное число. Возьмем δ1

= ε/8Al

. Построим окрестности Vδ1

(ci), i = 1, l

точек ci.

Обозначим

Тогда

ω(f,E)

< A, где

E = [a; b]. Пусть

функция f(x) имеет ` точек разрыва c1,

c2,

. . . , c`. Пусть ε > 0 – произвольное

фиксированное число. Возьмем δ1

= ε/8Al

. Построим окрестности Vδ1

(ci), i = 1, l

точек ci.

Обозначим

Возьмем произвольное

разбиение τ

={xi}i=n

i=0

отрезка E

диаметра |τ

| < δ

< δ1.Запишем

соответствующие интегральные колебания

Возьмем произвольное

разбиение τ

={xi}i=n

i=0

отрезка E

диаметра |τ

| < δ

< δ1.Запишем

соответствующие интегральные колебания

которые представим

в виде двух сумм

которые представим

в виде двух сумм

где Σ1 относится к тем отрезкам разбиения, которые не имеют с U общих точек, Σ2 соответствует остальным отрезкам из E.Тогда для слагаемых Σ1 можно дать следующую оценку (смотри доказательство теоремы 4)

Поэтому

Поэтому

Оценим Σ2. Прежде всего заметим, что для слагаемых Σ2 имеем ω(f,Ek) < A. Сумма длин частичных отрезков не

превосходит числа

В

итоге

В

итоге

т.е. выполнено

достаточное условие интегрируемости.

Теорема 6. Если функция f(x) монотонна на

отрезке [a; b], то она интегрируема на [a;

b].

т.е. выполнено

достаточное условие интегрируемости.

Теорема 6. Если функция f(x) монотонна на

отрезке [a; b], то она интегрируема на [a;

b].

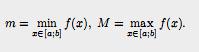

5 9.

Теорема о среднем для интеграла.

Теорема 15 (Первая теорема

о среднем для интеграла). Пусть f, g ∈

R[a; b], m =

9.

Теорема о среднем для интеграла.

Теорема 15 (Первая теорема

о среднем для интеграла). Пусть f, g ∈

R[a; b], m =

Если

функция g(x) неотрицательна (или не

положительна) на отрезке [a; b], то

(1)

г де

µ ∈

[m;M]. Если, кроме

того, известно, что f ∈

C[a; b], то найдется ξ ∈

[a; b] такая, что

де

µ ∈

[m;M]. Если, кроме

того, известно, что f ∈

C[a; b], то найдется ξ ∈

[a; b] такая, что

(2)

Доказательство. Поскольку перестановка пределов интегрирования приводит к изменению знака одновременно в обеих частях равенства (1), то достаточно проверить это равенство в случае a < b. Изменение знака функции g(x) тоже одновременно меняет знак обеих частей равенства (1), поэтому без ограничения общности доказательства будем считать, что g(x) 0 на [a; b].

Поскольку

то

при g(x)

0 имеем

то

при g(x)

0 имеем

Поскольку

m · g ∈

R[a; b], f · g ∈

R[a; b], M · g ∈

R[a; b], то, применяя теорему13, получим

Поскольку

m · g ∈

R[a; b], f · g ∈

R[a; b], M · g ∈

R[a; b], то, применяя теорему13, получим

Е

сли

то, как видно из этих неравенств,

сли

то, как видно из этих неравенств,

с оотношение

(1) выполнено. Если же

оотношение

(1) выполнено. Если же

то полагая

находим, что µ ∈ [m;M], но это равносильно соотношению (1). Равенство (2) следует из (1) из теоремы о промежуточном значении для функции f ∈ C[a; b], с учетом того, что в случае f ∈ C[a; b]