- •§ 6.3. Дифференциальные (реверсивные) индуктивные датчики

- •§ 6.4. Трансформаторные датчики

- •§ 6.5. Магнитоупругие датчики

- •§ 6.6. Индукционные датчики

- •Глава 7 пьезоэлектрические датчики

- •§ 7.1. Принцип действия

- •§ 7.2. Устройство пьезодатчиков

- •§ 7.3. Чувствительность пьезодатчика и требования к измерительной цепи

- •1. В чем заключается пьезоэлектрический эффект?

- •2. В каких материалах наиболее сильно проявляется пьезоэлектрический эффект?

- •Глава 8

- •§ 8.1. Принцип действия. Типы емкостных датчиков

- •§ 8.2. Характеристики и схемы включения емкостных датчиков

- •1. Под влиянием каких величин изменяется емкость конденсатора?

- •2. Какие схемы используют для включения емкостного датчика?

- •3. В чем достоинство резонансной схемы включения?

- •Глава 9 терморезисторы

- •§ 9.1. Назначение. Типы терморезисторов

- •§ 9.2. Металлические терморезисторы

- •§ 9.3. Полупроводниковые терморезисторы

- •§ 9.4. Собственный нагрев термисторов

- •§ 9.5. Применение терморезисторов

- •Глава 10 термоэлектрические датчики

- •§ 10.1. Принцип действия

- •§ 10.2. Материалы, применяемые для термопар

- •§ 10.3. Измерение температуры с помощью термопар

- •Глава 11 струнные датчики

- •§ 11.1. Назначение и принцип действия

- •§ 11.2. Устройство струнных датчиков

- •1. В чем достоинство частотного метода измерения?

- •2. Как зависит частота колебаний натянутой струны от силы натяжения и от длины струны?

- •Глава 12 фотоэлектрические датчики

- •§ 12.1. Назначение. Типы фотоэлектрических датчиков

- •§ 12.2. Приемники излучения фотоэлектрических датчиков

- •§ 12.3. Применение фотоэлектрических датчиков

- •1. Расскажите о различных проявлениях фотоэффекта: о внешнем, внутреннем и вентильном фотоэффектах.

- •2. Что такое спектральная характеристика?

- •3. Приведите примеры применения фотоэлектричесих датчиков в повседневной жизни.

- •Глава 13 ультразвуковые датчики

- •§ 13.1. Принцип действия и назначение

- •§ 13.2. Излучатели ультразвуковых колебаний

- •§ 13.3. Применение ультразвуковых датчиков

- •1. Поясните принцип действия эхолота.

- •2. Как работает излучатель ультразвуковых колебаний?

- •Глава 14

- •§ 14.1. Физические основы эффекта Холла и эффекта магнитосопротивления

- •§ 14.2. Материалы для датчиков Холла и датчиков магнитосопротивления

- •§ 14.3. Применение датчиков Холла и датчиков магнитосопротивления

- •1. Как проявляется эффект Холла? : 2. Почему в; магнитном: поле изменяется сопротивление проводника?

- •Раздел III

- •Глава 15

- •§ 15.1. Назначение. Основные понятия

- •§ 15.2. Кнопки управления и тумблеры

- •§ 15.3. Пакетные переключатели

- •§ 15.4. Путевые и конечные выключатели

- •1. Что такое коммутация?

- •2. Какие коммутационные элементы вы используете у себя дома?

- •3. Как осуществляется моментное действие выключателя?

- •Глава 16

- •§ 16.1. Режим работы контактов

- •§ 16.2. Конструктивные типы контактов

- •§ 16.3. Материалы контактов

- •1. От каких факторов зависит сопротивление контактного перехода?

- •2. Какие конструкции контактного узла применяют для повышения надежности его работы?

- •3. Какие материалы используют для контактов?

- •Глава 17

- •§ 17.1. Назначение. Принцип действия

- •§ 17.2. Основные параметры и типы электромагнитных реле

- •§ 17.3. Электромагнитные реле постоянного тока

- •§ 17.4. Последовательность работы электромагнитного реле

- •§ 17.5. Тяговая и механическая характеристики электромагнитного реле

- •§ 17.6. Основы расчета магнитопровода электромагнитного реле

- •§ 17.7. Основы расчета обмотки реле

- •§ 17.8. Электромагнитные реле переменного тока

- •§ 17.9. Быстродействие электромагнитных реле

- •Глава 18

- •§ 18.1. Назначение. Принцип действия

- •§ 18.3. Настройка контактов и устройство поляризованного реле

- •§ 18.4. Вибропреобразователи

- •1. В чем разница между поляризованным и нейтральным реле?

- •2. Как выполняется настройка контактов поляризованного реле?

- •3. Зачем нужен вибропреобразователь?

- •Глава 19

- •§ 19.1. Типы специальных реле

- •§ 19.2. Магнитоэлектрические реле

- •§ 19.3. Электродинамические реле

- •§ 19.5. Реле времени

- •§ 19.6. Электротермические реле

- •§ 19.7. Шаговые искатели и распределители

- •§ 19. . Магнитоуправляемые контакты. Типы и устройство

- •§ 19.9. Применение магнитоуправляемых контактов

- •Глава 20

- •§ 20.1. Назначение контакторов и магнитных пускателей

- •§ 20.2. Устройство и особенности контакторов

- •§ 20.3. Конструкции контакторов

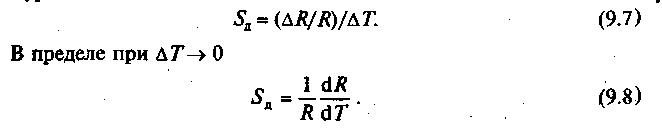

§ 9.2. Металлические терморезисторы

Сопротивление металлического проводника R зависит от температуры:

![]()

где С — постоянный коэффициент, зависящий от материала и конструктивных размеров проводника; а — температурный коэффициент сопротивления; е — основание натуральных логарифмов.

Абсолютная температура (К) связана с температурой в градусах Цельсия соотношением Т К- 273 + Т °С.

Определим относительное изменение сопротивления проводника при его нагреве. Пусть сначала проводник находился при начальной температуре Т0 и имел сопротивление /?„ = Сео7°. При нагреве до температуры Г его сопротивление RT= Се . Возьмем отношение rth rq:

![]()

![]()

Выразим сопротивление при температуре Г через начальное сопротивление при Г0

![]()

Для нашего случая х = а(Т- Т0). Так как величина а для меди сравнительно мала и в диапазоне температур до +150 °С может быть принята постоянной а = 4,3 • 10~3 1/°С, то и произведение а(Т- Т0) в этом диапазоне температур меньше единицы. Поэтому не будет большой ошибкой пренебречь при разложении членами ряда второй степени и выше:

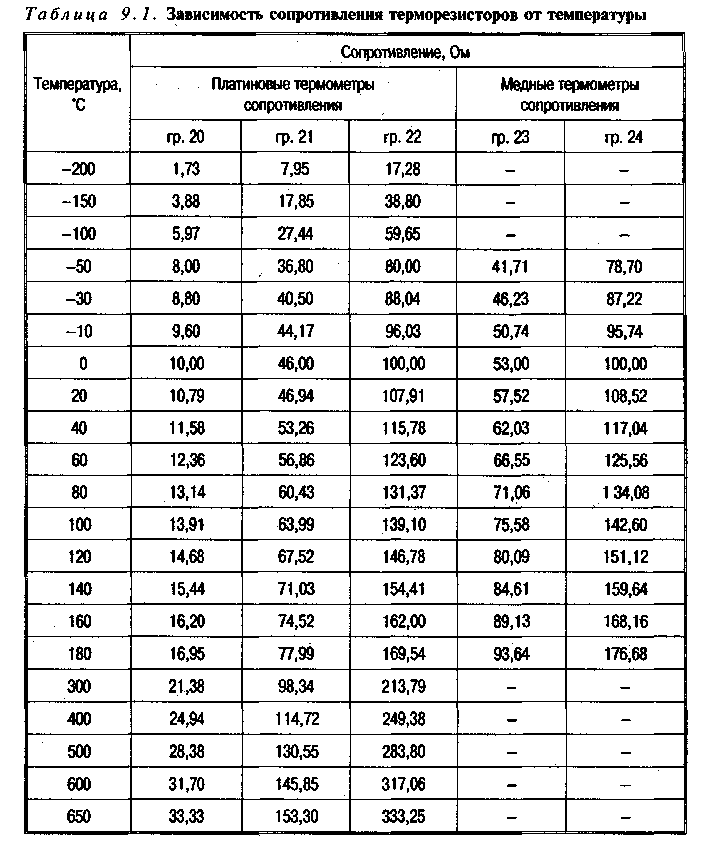

Медные терморезисторы выпускаются серийно и обозначаются ТСМ (термосопротивления медные) с соответствующей градуировкой: гр. 23 имеет сопротивление 53,00 Ом при О °С; гр. 24 имеет сопротивление 100,00 Ом при О "С. Медные терморезисторы выполняются из проволоки диаметром не менее 0,1 мм, покрытой для изоляции эмалью.

Для платиновых терморезисторов, которые применяются в более широком диапазоне температур, чем медные, следует учитывать зависимость температурного коэффициента сопротивления от температуры. Для этого берется не два, а три члена разложения в степенной ряд функции е*.

В диапазоне температур от -50 до 700 °С достаточно точной является формула

![]()

где для платины а = 3,94 • 10"3 1/°С, р = 5,8 • 10~7 (1/°С)2.

Платиновые терморезисторы выпускаются серийно и обозначаются ТСП (термосопротивления платиновые) с соответствующей градуировкой; гр. 20 имеет сопротивление 10,00 Ом при О °С, гр. 21 — 46,00 Ом; гр. 22 — 100,00 Ом. Платина применяется в виде не- • изолированной проволоки диаметром 0,05—0,07 мм.

В табл. 9.1 приведены зависимости сопротивления металлических терморезисторов от температуры; они называются стандартными градуировочными таблицами.

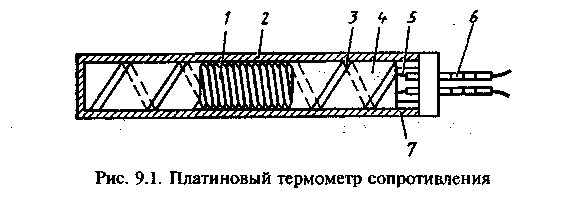

§ 9.3. Полупроводниковые терморезисторы

Сопротивление полупроводниковых терморезисторов (термисторов) резко уменьшается с ростом температуры. Их чувствительность значительно выше, чем металлических, поскольку температурный коэффициент сопротивления полупроводниковых терморезисторов примерно на порядок больше, чем у металлических. Если для металлов а = (4*6) • 10~3 1/°С, то для полупроводниковых терморезисторов |а] > 4 • 1СГ2 1/°С. Правда, для термисторов этот коэффициент непостоянен, он зависит от температуры и им редко пользуются nptf практических расчетах.

Основной характеристикой терморезистора является зависимость его сопротивления от абсолютной температуры Т:

![]()

где А — постоянный коэффициент, зависящий от материала и конструктивных размеров термистора; В — постоянный коэффициент, зависящий от физических свойств полупроводника; е — основание натуральных логарифмов.

Сравнение формулы (9.6) с формулой (9.1) показывает, что у термисторов с ростом температуры сопротивление уменьшается, а у металлических терморезисторов — увеличивается. Следовательно, у термисторов температурный коэффициент сопротивления имеет отрицательное значение.

Вообще чувствительность терморезистора (как датчика температуры) можно оценить как относительное изменение его сопротивления (ДДЛй), деленное на вызвавшее это изменение приращение температуры:

Для полупроводникового терморезистора (термистора) чувствительность получим, дифференцируя (9.6):

![]()

Из (9.9) видно, что чувствительность термистора имеет нелинейную зависимость от температуры.

Серийно выпускаются медно-марганцевые (тип ММТ) и коба-льтово-марганцевые (тип КМТ) термисторы. На рис. 9.2 показаны зависимости сопротивления от температуры для термисторов этих типов и для сравнения — для медного терморезистора. Величина В для термисторов составляет 2—5 тыс. К (меньше — для ММТ, больше для КМТ).

Электрическое сопротивление термистора при окружающей температуре +20 °С называют номинальным или холодным сопротивлением. Для термисторов типов ММТ-1, ММТ-4, ММТ-5 эта величина может составлять 1—200 кОм, а для типов К.МТ-1, ММТ-4 — от 20 до 1000 кОм.

Верхний диапазон измеряемых температур для типа ММТ — 120 "С, а для типа КМТ - 180 °С.

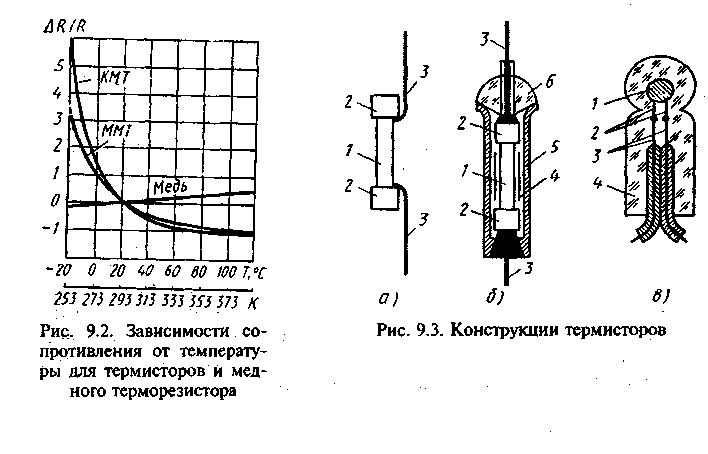

Термисторы выпускаются в различных конструктивных исполнениях: в виде стерженьков, дисков, бусинок. На рис. 9.3 показаны некоторые конструкции термисторов.

Термисторы типов ММТ-1, КМТ-1 (рис. 9.3, а) внешне подобны высокоомным резисторам с соответствующей системой герметизации. Они состоят из полупроводникового стержня 7, покрытого эмалевой краской, контактных колпачков 2 с токоотводами 3. Термисторы типов ММТ-4 и КМТ-4 (рис. 9.3, 6) также состоят из полупроводникового стержня /, контактных колпачков 2 с токоотводами 3. Кроме покрытия эмалью стержень обматывается металлической фольгой 4, защищен металлическим чехлом 5 и стеклянным изолятором 6. Такие термисторы применимы в условиях повышенной влажности.

На рис. 9.3, в показан термистор специального типа ТМ-54 — «Игла». Он состоит из полупроводникового шарика 1 диаметром от 5 до 50 мкм, который вместе с платиновыми электродами 2 впрессован в стекло толщиной порядка 50 мкм. На расстоянии около 2,5 мм от шарика платиновые электроды приварены к выводам 3 из никелевой проволоки. Термистор вместе с токоотводами помещен в стеклянный корпус 4. Термисторы типа МТ-54 обладают очень малой тепловой инерцией, их постоянная времени порядка 0,02 с, и они используются в диапазоне температур от ^70 до +250 °С. Малые размеры термистора позволяют использовать его, например, для измерений в кровеносных сосудах человека.