- •§ 6.3. Дифференциальные (реверсивные) индуктивные датчики

- •§ 6.4. Трансформаторные датчики

- •§ 6.5. Магнитоупругие датчики

- •§ 6.6. Индукционные датчики

- •Глава 7 пьезоэлектрические датчики

- •§ 7.1. Принцип действия

- •§ 7.2. Устройство пьезодатчиков

- •§ 7.3. Чувствительность пьезодатчика и требования к измерительной цепи

- •1. В чем заключается пьезоэлектрический эффект?

- •2. В каких материалах наиболее сильно проявляется пьезоэлектрический эффект?

- •Глава 8

- •§ 8.1. Принцип действия. Типы емкостных датчиков

- •§ 8.2. Характеристики и схемы включения емкостных датчиков

- •1. Под влиянием каких величин изменяется емкость конденсатора?

- •2. Какие схемы используют для включения емкостного датчика?

- •3. В чем достоинство резонансной схемы включения?

- •Глава 9 терморезисторы

- •§ 9.1. Назначение. Типы терморезисторов

- •§ 9.2. Металлические терморезисторы

- •§ 9.3. Полупроводниковые терморезисторы

- •§ 9.4. Собственный нагрев термисторов

- •§ 9.5. Применение терморезисторов

- •Глава 10 термоэлектрические датчики

- •§ 10.1. Принцип действия

- •§ 10.2. Материалы, применяемые для термопар

- •§ 10.3. Измерение температуры с помощью термопар

- •Глава 11 струнные датчики

- •§ 11.1. Назначение и принцип действия

- •§ 11.2. Устройство струнных датчиков

- •1. В чем достоинство частотного метода измерения?

- •2. Как зависит частота колебаний натянутой струны от силы натяжения и от длины струны?

- •Глава 12 фотоэлектрические датчики

- •§ 12.1. Назначение. Типы фотоэлектрических датчиков

- •§ 12.2. Приемники излучения фотоэлектрических датчиков

- •§ 12.3. Применение фотоэлектрических датчиков

- •1. Расскажите о различных проявлениях фотоэффекта: о внешнем, внутреннем и вентильном фотоэффектах.

- •2. Что такое спектральная характеристика?

- •3. Приведите примеры применения фотоэлектричесих датчиков в повседневной жизни.

- •Глава 13 ультразвуковые датчики

- •§ 13.1. Принцип действия и назначение

- •§ 13.2. Излучатели ультразвуковых колебаний

- •§ 13.3. Применение ультразвуковых датчиков

- •1. Поясните принцип действия эхолота.

- •2. Как работает излучатель ультразвуковых колебаний?

- •Глава 14

- •§ 14.1. Физические основы эффекта Холла и эффекта магнитосопротивления

- •§ 14.2. Материалы для датчиков Холла и датчиков магнитосопротивления

- •§ 14.3. Применение датчиков Холла и датчиков магнитосопротивления

- •1. Как проявляется эффект Холла? : 2. Почему в; магнитном: поле изменяется сопротивление проводника?

- •Раздел III

- •Глава 15

- •§ 15.1. Назначение. Основные понятия

- •§ 15.2. Кнопки управления и тумблеры

- •§ 15.3. Пакетные переключатели

- •§ 15.4. Путевые и конечные выключатели

- •1. Что такое коммутация?

- •2. Какие коммутационные элементы вы используете у себя дома?

- •3. Как осуществляется моментное действие выключателя?

- •Глава 16

- •§ 16.1. Режим работы контактов

- •§ 16.2. Конструктивные типы контактов

- •§ 16.3. Материалы контактов

- •1. От каких факторов зависит сопротивление контактного перехода?

- •2. Какие конструкции контактного узла применяют для повышения надежности его работы?

- •3. Какие материалы используют для контактов?

- •Глава 17

- •§ 17.1. Назначение. Принцип действия

- •§ 17.2. Основные параметры и типы электромагнитных реле

- •§ 17.3. Электромагнитные реле постоянного тока

- •§ 17.4. Последовательность работы электромагнитного реле

- •§ 17.5. Тяговая и механическая характеристики электромагнитного реле

- •§ 17.6. Основы расчета магнитопровода электромагнитного реле

- •§ 17.7. Основы расчета обмотки реле

- •§ 17.8. Электромагнитные реле переменного тока

- •§ 17.9. Быстродействие электромагнитных реле

- •Глава 18

- •§ 18.1. Назначение. Принцип действия

- •§ 18.3. Настройка контактов и устройство поляризованного реле

- •§ 18.4. Вибропреобразователи

- •1. В чем разница между поляризованным и нейтральным реле?

- •2. Как выполняется настройка контактов поляризованного реле?

- •3. Зачем нужен вибропреобразователь?

- •Глава 19

- •§ 19.1. Типы специальных реле

- •§ 19.2. Магнитоэлектрические реле

- •§ 19.3. Электродинамические реле

- •§ 19.5. Реле времени

- •§ 19.6. Электротермические реле

- •§ 19.7. Шаговые искатели и распределители

- •§ 19. . Магнитоуправляемые контакты. Типы и устройство

- •§ 19.9. Применение магнитоуправляемых контактов

- •Глава 20

- •§ 20.1. Назначение контакторов и магнитных пускателей

- •§ 20.2. Устройство и особенности контакторов

- •§ 20.3. Конструкции контакторов

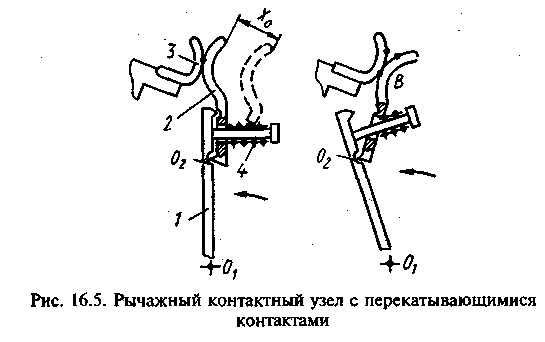

§ 16.2. Конструктивные типы контактов

По форме контактирующих поверхностей все конструкции контак-' тов могут быть подразделены на три основных типа: точечные, линейные и поверхностные. Точенные контакты (рис. 16.2, а) имеют вид конусов или полусфер, соприкасающихся с плоскостью или полусферой в одной точке. Такие контакты предназначены для пере-

ключения малых токов. Линейные контакты (рис. 16.2, б) имеют вид двух цилиндрических поверхностей, или призмы и плоскости, соприкасающихся по линии. Они предназначены для средних и больших токов. Плоскостные контакты (рис. 16.2, в) имеют соприкосновение по плоскости и предназначены для больших токов.

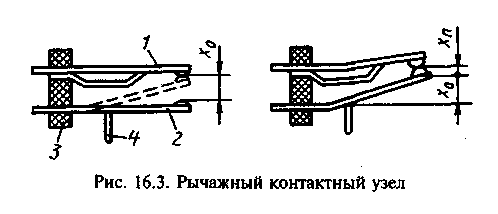

Контактные узлы включают в себя кроме контактов витые или плоские пружины, обеспечивающие силу прижима между контактами.

На рис. 16.3 показан рычажный контактный узел, состоящий из двух плоских пружин с неподвижным 1 и подвижным 2 контактами.

Пружины жестко закреплены одним концом в изоляционном основании 3. Перемещение подвижного контакта 2 происходит под действием упора 4. После того как подвижный контакт 2 переместится на величину раствора контактов х0, произойдет замыкание контактов. Обе пружины получат дополнительный прогиб на величину провала контактов х^, поскольку движение упора 4 немного продолжится. За счет этого произойдет проскальзывание контактов (его еще называют притиранием), которое необходимо для удаления пыли и оксидной пленки с поверхности контактов.

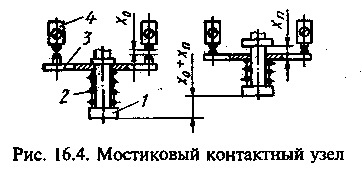

На рис. 16.4 показан мостиковый контактный узел, обеспечивающий разрыв электрической цепи в двух местах, что повышает надежность работы. При перемещении упора 1 мостик с двумя подвижными контактами 3 перемещается в направлении двух неподвижных контактов 4 до соприкосновения контактов. Витая пружина 2 обеспечивает усилие прижима и возможность самоуста-

новки подвижных контактов относительно неподвижных, что компенсирует износ контактов и некоторые неточности при их изготовлении. Полный ход упора 1 состоит из раствора контактов д^, и провала х„ (аналогично контактному узлу по рис. 16.3).

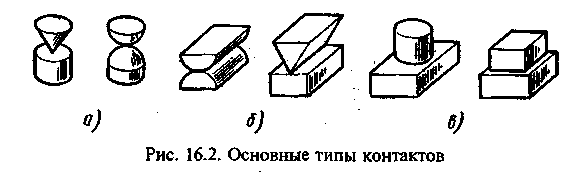

На рис. 16.5 показан рычажный контактный узел с шарнирным закреплением подвижного контакта 2, соприкасающимся с неподвижным контактом 3 по линии. Контактное нажатие осуществляется с помощью пружины 4. Перемещение подвижного контакта происходит при повороте рычага 1 против часовой стрелки относительно оси О{. Сначала подвижный контакт 2 перемещается на величину раствора контакта до соприкосновения с неподвижным контактом 3 в точке А. После этого подвижный контакт совершает сложное движение, поворачиваясь одновременно относительно оси Ог и вместе с рычагом 1 относительно оси Ot. В результате подвижный контакт 2 перекатывается по неподвижному 3. В замкнутом положении контактирование происходит в точке В. Перекатывание способствует очищению контактов от окисных пленок, а главное — точка В не подвергается электрической эрозии в момент размыкания контактов.