- •Варжапетян а.Г. Исследование систем управления. Учебное пособие

- •Список условных обозначений

- •В 2. Структура учебного пособия.

- •В 3 Организация методической поддержки

- •Глава 1. Информационные технологии исследования и проектирования систем

- •Очерки информационной технологии

- •Информационные аспекты при проектировании рэс

- •Материя

- •Отражение

- •1.3 Количественная оценка характеристик информации

- •1.4 Информационные аспекты управления

- •Контрольные вопросы

- •1. Дайте определение понятию информационная технология.

- •Глава 2 основы системного подхода при проектировании рэс

- •2.1 Иерархия системности и сферы взаимодействия

- •2.1.1 Появление системных концепций

- •Иерархия системности

- •2. 1. 3 Сферы взаимодействия

- •2.2 Классификация систем

- •2.2.1 Объект и предмет исследования и проектирования

- •2.2.2 Классификация системы

- •2.3 Свойства систем и принципы системного подхода

- •2.3.1 Свойства систем

- •2.3.2. Принципы системного подхода

- •Принцип целеобусловленности

- •3. Принцип управляемости

- •6. Принцип симбиозности

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Моделирование – инструмент исследования и проектирования систем

- •3.1 Классификация моделей

- •3.2 Математические модели

- •3.2.1 Понятие математической модели

- •3.2.2. Непрерывно-вероятностные модели

- •3.3 Имитационное моделирование

- •3.3.1 Понятия имитационного моделирования

- •3.3.2 Способы имитации при создании квазипараллелизма

- •Реальная система

- •3.3.3 Пример построения моделирующего алгоритма на основе событийного способа имитации

- •3.4 Методы имитации на эвм случайных элементов

- •Раздел 3.4. Посвящен именно этим актуальным задачам имитации случайных элементов.

- •3.4.1 Принципы моделирования случайных элементов

- •3.4.1 Методы имитации бсв а. Типы датчиков бсв

- •Мультипликативный конгруэнтный метод (метод вычетов)

- •3. Метод, использующий нелинейные рекуррентные формулы.

- •4. Метод Макларена-Марсальи.

- •5. Метод, основанный на свойстве воспроизводимости равномерного закона.

- •3.5 Оценка адекватности им

- •Контрольные вопросы к 3 главе.

- •Глава 4. Программные комплексы имитационного моделирования

- •4.1 Общая характеристика языков программирования

- •4.2 Сравнение языка gpss/ h с другими версиями gpss

- •4.3 Принципы построения gpss/h

- •4.3.1 Категории и типы объектов

- •4.3.2 Правила трансляции

- •4.3.3 Вычислительные возможности

- •4.3.4. Операторы блоков

- •Выбор объектов, удовлетворяющих заданному условию.

- •4.3.5 Операторы управления и описания

- •А. Операторы управления а.1 Основные операторы управления

- •Б. Операторы описания

- •Б1. Основные операторы описания

- •Б2. Вновь введённые операторы

- •4.4 Принципы работы с моделью

- •4.4.1 Запуск модели

- •4.4.2 Комментарий к выходному отчёту

- •4.4.3 Отладчик (дебаггер ) языка

- •4.4.4 Примеры применения языка

- •Контрольные вопросы к главе 4

- •Глава 5 Информационные технологии исследования и принятия решений

- •5.1 Прогнозирование поведения исследуемых систем

- •5.2 Методы принятия решения а. Общие положения

- •6.3 Интеллектуальные экспертные системы

- •Контрольные вопросы к главе 6

- •Глава 1 Информационные технологии в исследовании

- •Глава 2 Основы системного подхода при проектировании су

- •Глава 3 Имитационное моделирование - инструмент исследования и проектирования су

- •Глава 4 Программные комплексы имитационного моделирования

- •Глава 5 Информационные технологии прогнозирования

3.2 Математические модели

3.2.1 Понятие математической модели

Построение математической модели на этапе Э1 включает в себя пять взаимосвязанных подэтапов :

-

Уяснение и постановка задачи, определение целей исследования.

-

Декомпозиция системы на компоненты, допускающие удобное математическое или алгоритмическое описание.

-

Определение параметров, переменных, пространства состояний системы, установление пределов изменения каждой характеристики.

-

Выбор показателей КЦФ, т.е. вектора

.

. -

Описание концептуальной модели S` системы S по одному из представленных ниже типов и проверка ее адекватности.

В качестве примеров рассмотрим:

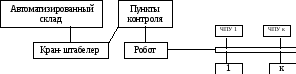

А) гибкую производственную систему обработки несущих конструкций РЭС (рис. 3.3), состоящей из автоматизированного склада, крана- штабелера, пунктов контроля, робота, накопителей и станков с ЧПУ.

Рис. 3.3 ГПС обработки несущих конструкций РЭС

Б) Локальную сеть сбора, обработки и выдачи сигналов управления для разнесенных пространственных объектов (рис.3.4), состоящую из Аn преобразователей и Вn микропроцессорных модулей приемо-передатчиков, выдающих с заданным периодом по радиоканалу информацию о текущих значениях параметров и с высшим приоритетом аварийные сигналы. Центральный приемо-передающий модуль-концентратор (ЦППК), центральный процессор (ЦП), способный вырабатывать и передавать на преобразователи новые уставки и сигналы управления

А1 В1

связь по радиоканалу

связь по радиоканалу

ЦППК ЦП

АN ВN

команды управления

команды управления

Рис. 3.4 Локальная информационно-управляющая сеть

Введем

обозначения:

![]() - временной интервал моделирования

системы S

(интервал модельного времени), где:

- временной интервал моделирования

системы S

(интервал модельного времени), где:

-

t0 время начала моделирования (обычно полагают t0 = 0);

-

Т – время окончания моделирования;

-

-

текущее значение модельного времени.

-

текущее значение модельного времени.

Построение математической модели системы S начинается с определения параметров системы и переменных, определяющих процесс функционирования системы.

Физическую интерпретацию вводимых здесь понятий будем давать, используя пример ГПС (рис.3.3).

Параметры

системы

![]() - это характеристики системы, остающиеся

постоянными на всем интервале моделирования

- это характеристики системы, остающиеся

постоянными на всем интервале моделирования

![]() .

.

Если

значения

![]() определены

на некотором множестве

определены

на некотором множестве

![]() , т.е.

, т.е.

![]() ,

,

то говорят, что имеется параметрическое семейство систем.

Пример. Количество единиц оборудования и технические характеристики оборудования в ГПС.

Множество переменных разбивают на два подмножества – независимых и зависимых переменных.

1. К независимым переменным отнесем следующие характеристики.

-

Входные воздействия на систему (сигналы): u1, u2,…,un1. Входные воздействия в момент t

Т

характеризуются вектором

Т

характеризуются вектором

u

= u(t) = (u1(t),…,un1(t))

![]() U

U![]() Rn1.

Rn1.

Среди

{ui}

могут быть управляющие воздействия,

например, u1,

u2,…,![]()

![]() а остальные n1-n1'

а остальные n1-n1'![]() воздействий - неуправляющие.

воздействий - неуправляющие.

Пример входных воздействий - управляющие воздействия, поступающие с ЦПУ на управляемые компоненты ГПС.

-

Воздействия внешней среды: Среди них могут быть контролируемые (наблюдаемые) и неконтролируемые (ненаблюдаемые), детерминированные и случайные воздействия. В момент t

Т

они характеризуются вектором

Т

они характеризуются вектором

v=

v(t)

= (v1(t),…,vn2(t))![]() V

V

![]() Rn2.

Rn2.

Пример. Наличие дефектов у заготовок: внешние дефекты - контролируемые, а внутренние (скрытые) - неконтролируемые воздействия; случайные интервалы времени между поступлением деталей на обработку.

-

Переменные, характеризующие состояние системы , x1, x2,…,xn3. В отличие от {

}

состояния {xi}

характеризуют свойства системы,

изменяющиеся во времени. Состояние

системы в момент

}

состояния {xi}

характеризуют свойства системы,

изменяющиеся во времени. Состояние

системы в момент

описывается

вектором

описывается

вектором

x=

x(t)

= (x1(t),…,xn3(t))![]() X

X![]() Rn3

Rn3

где X - пространство состояний или фазовое пространство системы (множество возможных значений вектора х). Если t1< t2 <… - моменты изменения cостояния системы, то последовательность x(t1), x(t2),… называется фазовой траекторией системы.

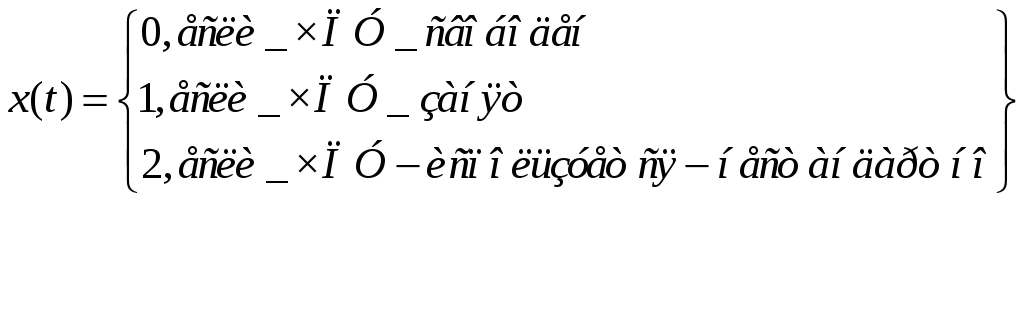

Пример.

x(t) = (x1,

x2)

- вектор, описывающий состояние

обрабатывающих центров ГПС в момент

![]() ,

,

xi=

X

= {(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)}![]()

2. К зависимым переменным отнесем следующие характеристики.

-

Выходные характеристики (сигналы) системы у1, у2, ...,уn1 определяемые в момент

вектором

вектором

y

= y(t)=

(y1(t),…yn4(t))![]() .

.

Пример. Сигналы, поступающие из ОЦ1 и ОЦ2 на ЦПУ, являются выходными для обрабатывающих центров и управляющими для ЦПУ.

-

Показатели КЦФ системы q1, q2,…qk характеризуют ее цели, (т.е. характеризуют достижения системой функционирования системы) и образуют вектор

q

= q(t) = (q1(t),…,qk(t))![]() Q

Q![]() Rk,

t

Rk,

t![]()

Пример. Производительность ГПС за смену, расход материальных ресурсов.

При

наличии в системе случайных факторов

(например, случайных воздействий внешней

среды) значения

![]() являются также случайными и поэтому не

могут служить показателями КЦФ. В этих

случаях в качестве Q

используют

средние значения {Qi}

, определяемые соотношениями

являются также случайными и поэтому не

могут служить показателями КЦФ. В этих

случаях в качестве Q

используют

средние значения {Qi}

, определяемые соотношениями

![]()

где E{.} - символ математического ожидания (см. раздел 2.3).

-

Внутренние параметры СУ

,

практически не зависящие от времени

и могущие изменяться только по желанию

исследователя.

,

практически не зависящие от времени

и могущие изменяться только по желанию

исследователя.

![]()

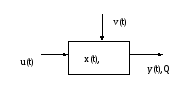

Связи между зависимыми и независимыми переменными изображены на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Связь между переменными

Процесс функционирования системы во времени описывается операторными соотношениями (заданными аналитически или алгоритмически) для состояний, выходных характеристик КЦФ системы:

![]()

![]() (3.1)

(3.1)

![]()

где

![]() обозначают реализацию процесса u(t)

на отрезке [0,t],

аналогично обозначены x(t),

y(t)

.

обозначают реализацию процесса u(t)

на отрезке [0,t],

аналогично обозначены x(t),

y(t)

.

Через

![]() обозначены соответствующие операторы,

описывающие динамику зависимых и

независимых переменных и показателей

эффективности.

обозначены соответствующие операторы,

описывающие динамику зависимых и

независимых переменных и показателей

эффективности.

Зависимости

(3.1) называются законами

функционирования системы

S;

зависимость y

= y(t),

t![]()

![]() называется выходной

траекторией

системы, в зависимость x

= x(t),

t

называется выходной

траекторией

системы, в зависимость x

= x(t),

t![]()

![]() - фазовой

траекторией.

- фазовой

траекторией.

В

выборе переменных x(t)

, характеризующих состояние системы в

момент времени t![]() T

, обычно имеется произвол, который

используется так, чтобы упростить закон

функционирования (4.1) и привести его к

виду

T

, обычно имеется произвол, который

используется так, чтобы упростить закон

функционирования (4.1) и привести его к

виду

x (t)

= F(x(0),

u(t),

v(t),

(t)

= F(x(0),

u(t),

v(t),

![]() ,

t),

,

t),

y(t) = G1(x(t), t), (3.2)

q(t)

= G2

(x(t),

t),

t![]()

![]()

где

![]() - некоторые операторы; x(0)

- начальное состояние системы. Закон

(3.2) отличается от (3.1) следующими

особенностями:

- некоторые операторы; x(0)

- начальное состояние системы. Закон

(3.2) отличается от (3.1) следующими

особенностями:

-

состояние системы S в момент времени t

зависит

от начального состояния системы x(0);

зависит

от начального состояния системы x(0); -

выходные характеристики и показатели эффективности системы в момент времени t зависят от состояний x(t) и текущего времени.

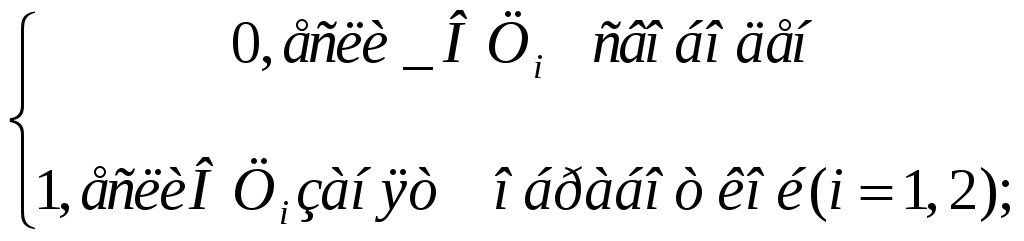

Пример. Для ГПС, состоящей из двух обрабатывающих центров, влияние воздействия внешней среды, состоящее в наличии отклонений параметров заготовок от стандартов, учтем при формировании фазового пространства, Пусть xi(t), i = 1,2 - переменная, характеризующая состояние i-го ЧПУ в момент времени t. Положим:

,

Тогда влияние на y(t), w(t) воздействия внешней среды v(t) будет учтено в состоянии системы x(t) .

Математической моделью системы называют множество переменных u, v, θ, y, q вместе с законом функционирования в виде (3.1) или (3.2).

Опишем теперь классификацию математических моделей. Операторные соотношения в (3.1), (3.2) могут быть заданы аналитически, то есть с помощью функциональных соотношений или логических условий, либо алгоритмически. В зависимости от способа задания закона функционирования математические модели делятся на аналитические и алгоритмические.

Отметим,

что время t

может рассматриваться и как непрерывная

переменная: t

![]() Т

= [0,T],

и как дискретная.

Т

= [0,T],

и как дискретная.

t

= i![]() ,

i

= 0,1,...,M,

М = [Т/

,

i

= 0,1,...,M,

М = [Т/![]() ],

],

где

![]() - шаг дискретизации. При этом, соответственно,

имеем непрерывные (H)

и дискретные (Д) математические модели.

Если математическая модель не содержит

случайных элементов, то имеем

детерминированную модель (Дт); в противном

случае имеем вероятностную (В) модель.

Таким образом, по признакам непрерывности

и стохастичности можно выделить четыре

обширных класса математических моделей:

непрерывно-детерминированные (НДт)

модели; дискретно-детерминированные

(ДДт) модели; дискретно-вероятностные

(ДВ) модели; непрерывно-вероятностные

(НВ) модели. Элемент классификации

аналитических моделей приведен в таблице

3.1

- шаг дискретизации. При этом, соответственно,

имеем непрерывные (H)

и дискретные (Д) математические модели.

Если математическая модель не содержит

случайных элементов, то имеем

детерминированную модель (Дт); в противном

случае имеем вероятностную (В) модель.

Таким образом, по признакам непрерывности

и стохастичности можно выделить четыре

обширных класса математических моделей:

непрерывно-детерминированные (НДт)

модели; дискретно-детерминированные

(ДДт) модели; дискретно-вероятностные

(ДВ) модели; непрерывно-вероятностные

(НВ) модели. Элемент классификации

аналитических моделей приведен в таблице

3.1

Таблица 3.1 Классификация математических моделей

|

Харак- теристика |

НДт |

ДДт |

ДВ |

НВ |

|

Вид зависимости

|

Дифференциальные и интегральные уравнения |

Теория разностных уравнений, конечные автоматы |

Разностные стохастические уравнения, вероятностный автомат |

Стохастические дифференциальные уравнения, теория массового обслуживания |

Примечание: Представленная таблица не претендует на полноту, является лишь иллюстрацией предлагаемой классификации. Остальные модели можно посмотреть в монографии автора, в данном учебном пособии представлены только непрерывно-вероятностные модели, представляющие интерес для имитационного моделирования, один из представителей НВ моделей – теория массового обслуживания выделена в таблице.

Тип

ММ

Тип

ММ