Реакция преципитации в геле

В 1946 г. Дж. Оудин предложил метод простой диффузии, по которому один из компонентов реакции преципитации, обычно сыворотка, находится в геле, а другой — антиген — наслаивается на первый в виде раствора.

Антиген, диффундируя в гель, образует в нем с антителами белые линии преципитации, хорошо видимые при боковом освещении. В 1948 г. Ё. Оухтерлоню разработал еще более простой и удобный метод встречной двумерной диффузии, позволяющий проводить прямое сравнение различных антигенов и сывороток. Этот метод также является весьма ценным при исследовании перекрестных реакций.

Д ля

постановки реакции по Оухтерлоню

используют 1%-ный агар, приготовленный

на физиологическом растворе, который

разливают в чашки Петри слоем 0,5 см.

После застывания в пластинке агара

вырезают луночки диаметром 5—6 мм —

одна в центре чашки, 4—5 — по окружности

на расстоянии 1—2 см от центральной. В

центральную луночку наливают

диагностическую преципитирующую

сыворотку, а в периферические — раствор

гомологичного и сравниваемых с ним

антигенов. Учет результатов проводят

через 24, 48 и 72 ч инкубации при комнатной

температуре.

ля

постановки реакции по Оухтерлоню

используют 1%-ный агар, приготовленный

на физиологическом растворе, который

разливают в чашки Петри слоем 0,5 см.

После застывания в пластинке агара

вырезают луночки диаметром 5—6 мм —

одна в центре чашки, 4—5 — по окружности

на расстоянии 1—2 см от центральной. В

центральную луночку наливают

диагностическую преципитирующую

сыворотку, а в периферические — раствор

гомологичного и сравниваемых с ним

антигенов. Учет результатов проводят

через 24, 48 и 72 ч инкубации при комнатной

температуре.

Антитела и антигены диффундируют навстречу друг другу, и в участках, где создаются их эквивалентные концентрации, образуются дугообразные полосы преципитации. Если полосы преципитации, идущие от двух соседних луночек, сливаются, это указывает на наличие нескольких антигенных компонентов в исследуемой жидкости. Реакцию встречной диффузии по Оухтерлоню часто применяют для определения токсигенности бактерий, например дифтерийных.

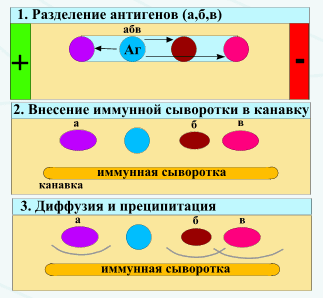

Дальнейшим развитием метода преципитации в геле является иммуноэлектрофорез. Этим термином обозначают метод, объединяющий электрофоретическое разделение смеси антигенов и встречную диффузию по Оухтерлоню на одной и той же пластинке агарового геля. Преципитирующую сыворотку при этом наливают в канавку, вырезанную в геле параллельно направлению электрофоретического разделения.

Образующиеся в результате реакции линии преципитации имеют вид дуг, вытянутых в направлении электрофоретического движения фракций антигенов. Иммуноэлектрофорез позволяет определять состав сложных смесей растворимых антигенов, содержащих до 30 компонентов, и является поэтому ценным диагностическим методом.