- •Раздел 3

- •Глава 19

- •19.1. Природа и свойства электромагнитного излучения

- •19.2. Классификация спектроскопических методов анализа

- •Вид используемого электромагнитного излучения

- •Глава 20

- •20.1. Основной закон поглощения электромагнитного излучения

- •20.2. Отклонения от основного закона светопоглощения

- •20.3. Атомно-абсорбционная спектроскопия

- •20.3.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.3.3. Практическое применение

- •20.4. Молекулярная абсорбционная спектроскопия в уф- и видимой области

- •20.4.1. Молекулярные спектры поглощения в уф- и видимой области

- •20.4.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.4.3. Практическое применение и основные приёмы фотометрического анализа

- •Фотометрические реакции

- •Дифференциальная (разностная) фотометрия

- •Производная спектрофотометрия

- •20.5.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.5.2. Общая характеристика ик-спектров

- •20.5.3. Измерение аналитического сигнала

- •20.5.4. Практическое применение

- •Глава 21

- •21.1. Атомно-эмиссионная спектроскопия

- •21.1.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •21.1.2. Измерение аналитического сигнала

- •21.1.3. Практическое применение

- •20.2. Люминесцентная спектроскопия

- •20.2.1 Классификация видов люминесценции

- •21.2.2 Механизм молекулярной фотолюминесценции. Флуоресценция и фосфоресценция

- •21.2.3 Основные характеристики и закономерности люминесценции

- •21.2.4. Влияние различных факторов на интенсивность флуоресценции растворов

- •Природа вещества

- •21.2.5. Измерение аналитического сигнала

- •21.2.6. Практическое применение и основные приёмы люминесцентного анализа

- •Глава 22

- •22.1. Общая характеристика

- •22.2. Классификация хроматографических методов

- •22.3. Хроматографические параметры

- •Хроматографические характеристики, используемые для идентификации веществ (характеристики удерживания)

- •Хроматографические характеристики, используемые для количественного определения веществ

- •22.4. Теории хроматографического разделения

- •Глава 23

- •23.1. Общая характеристика

- •23.2. Устройство газового хроматографа

- •Хроматографическая колонка

- •Детекторы

- •23.3. Особенности газотвёрдофазной хроматографии

- •23.4. Особенности газожидкостной хроматографии

- •23.5. Индексы удерживания Ковача

- •23.6. Практическое применение

- •Глава 24

- •24.1. Общая характеристика

- •24.2. Плоскостная хроматография

- •24.2.1. Методика получения плоскостной хроматограммы

- •24.2.2. Анализ плоскостной хроматограммы

- •24.2.3. Практическое применение

- •24.3. Колоночная жидкостная хроматография

- •24.3.1. Устройство жидкостного хроматографа

- •24.3.2. Практическое применение

- •24.4. Характеристика отдельных видов жидкостной хроматографии

- •24.4.1. Ионообменная хроматография

- •Неподвижные и подвижные фазы

- •24.4.2. Эксклюзионная хроматография

- •Глава 25

- •25.1. Основные понятия, связанные с электрохимическими методами анализа

- •25.2. Классификация электрохимических методов анализа

- •В табл. 25.1 приведена классификация основных электрохимических методов анализа в зависимости от измеряемого параметра.

- •25.3. Кондуктометрия

- •25.3.1. Теоретические основы и классификация

- •25.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •25.3.4. Практическое применение

- •25.3.5. Понятие о высокочастотной кондуктометрии

- •Глава 26

- •26.1. Потенциометрический метод анализа

- •26.1.1. Общая характеристика и классификация

- •26.1.2. Условия измерения аналитического сигнала

- •26.1.3. Индикаторные электроды

- •26.1.4. Прямая потенциометрия

- •26.1.5. Потенциометрическое титрование

- •26.2. Кулонометрический метод анализа

- •26.2.1. Общая характеристика и классификация

- •26.2.2. Прямая кулонометрия

- •1) Рабочий электрод;

- •2) Электрод сравнения;

- •3) Вспомогательный электрод

- •26.2.3. Кулонометрическое титрование

- •Глава 27

- •27.1. Принцип измерения аналитического сигнала.

- •27.2. Вольтамперограмма

- •27.3. Некоторые современные разновидности вольтамперометрии

- •27.4. Практическое применение вольтамперометрии. Амперометрическое титрование

20.4.2. Измерение аналитического сигнала

Объектами исследования в фотометрии обычно являются растворы. Принцип измерения аналитического сигнала заключается в сравнении интенсивности двух световых потоков, один из которых проходит через исследуемый раствор, а второй - через раствор сравнения.

Принципиальная схема однолучевого прибора показана на рис. 20.12.

Рис. 20.12. Принципиальная схема однолучевого прибора для измерения светопоглощения в УФ- и видимой областях спектра

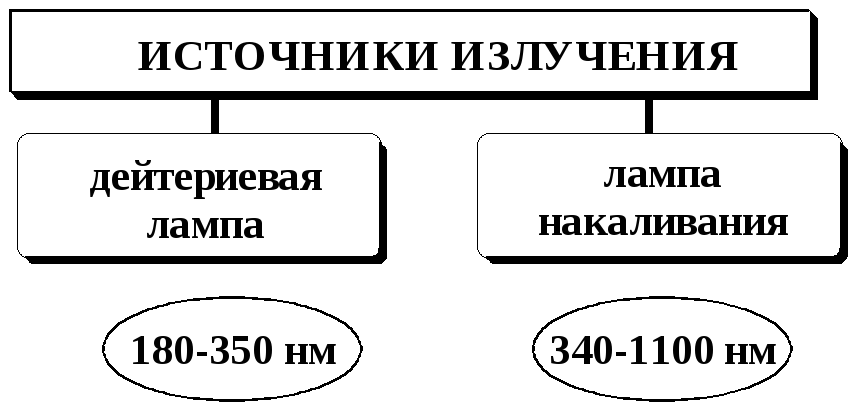

Для получения видимого и длинноволнового УФ-излучения применяют также галогеновые лампы.

Источники излучения, используемые в фотометрии, дают непрерывные спектры. В зависимости от того, каким образом происходит выделение из непрерывного спектра испускания источника нужного спектрального интервала, абсорбционные спектрометры можно разделить на 2 класса: фотоэлектроколориметры и спектрофотометры.

В фотоэлектроколориметрах для выделения нужного интервала длин волн применяют набор светофильтров. Величина полуширины пропускания используемых светофильтров составляет в среднем 25-45 нм. Нижняя граница рабочих длин волн составляет для большинства моделей фотоэлектроколориметров примерно 315 нм. Фотоэлектроколориметры используют обычно для проведения серийных измерений концентрации веществ, поглощающих в видимой или длинноволновой УФ-области электромагнитного спектра.

В спектрофотометрах для выделения из спектра испускания источника излучения с нужной длиной волны применяют монохроматоры: дифракционные решётки или призмы. Монохроматор позволяет получить электромагнитное излучение с гораздо более высокой степенью монохроматичности, чем светофильтр. Спектрофотометры имеют более сложное устройство, чем фотоэлектроколориметры и используются для получения спектров поглощения веществ, определения концентрации веществ, поглощающих при длинах волн менее 300 нм, имеющих узкие полосы поглощения и т.д.

Растворы веществ, поглощение которых измеряется, помещают в специальные сосуды прямоугольной или, реже, цилиндрической формы, называемые кюветами. Кювета, содержащая раствор исследуемого вещества, называется рабочей, а кювета, содержащая раствор сравнения - кюветой сравнения. Кюветы, применяемые для работы в видимой области спектра, могут быть сделаны из стекла. Для работы в области длин волн меньше 325 нм необходимы кварцевые кюветы. В качестве материала для изготовления кювет используются также органические полимеры. Как правило, каждый прибор для фотометрических измерений снабжён набором кювет (толщиной от 0,1 до 5 см). Чаще всего в работе, особенно для спектрофотометров, используются кюветы с толщиной 1 см. Кроме обычных кювет существуют кюветы специальной конструкции, например, термостатированные, проточные.

В однолучевых приборах в поток излучения вначале помещают кювету сравнения и настраивают по ней прибор на ноль оптической плотности. Затем в поток излучения помещают рабочую кювету. При изменении настройку прибора следует повторить. В двухлучевых спектрометрах поток, выходящий из монохроматора, с помощью зеркала специальной конструкции расщепляется на два одинаковых потока: один направляется на кювету сравнения, а второй - на рабочую кювету. Потоки, выходящие из кювет, затем направляются на один и тот же детектор. Двухлучевые приборы удобны при автоматической регистрации спектров поглощения, так как их не нужно перенастраивать при изменении длины волны.